Les espèces de petit gibier sédentaire : perdrix grise (Perdix perdix), faisan commun (Phasianus colchicus), lièvre d’Europe (Lepus europaeus) et lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), constituent des bio-indicateurs particulièrement sensibles de l’état des agro-écosystèmes.  Leur déclin, observé de manière continue depuis les années 1960, est aujourd’hui largement documenté par les suivis cynégétiques, les programmes STOC et les travaux de l’ex ONCFS, puis de l’OFB. Contrairement à une idée encore répandue, ce recul n’est pas principalement imputable à la pression de chasse, mais à une combinaison de facteurs structurels :

Leur déclin, observé de manière continue depuis les années 1960, est aujourd’hui largement documenté par les suivis cynégétiques, les programmes STOC et les travaux de l’ex ONCFS, puis de l’OFB. Contrairement à une idée encore répandue, ce recul n’est pas principalement imputable à la pression de chasse, mais à une combinaison de facteurs structurels :  simplification des paysages agricoles, disparition des infrastructures écologiques (haies, bandes enherbées, jachères), augmentation de la mortalité juvénile liée aux pratiques culturales, protection de certains prédateurs et dérèglement climatique affectant la reproduction. La dynamique de ces espèces repose sur un équilibre fin entre reproduction, survie et qualité de l’habitat. Les études montrent que, sans restauration fonctionnelle des milieux, aucune politique de restriction des prélèvements ne permet un redressement durable des populations. À l’inverse, les territoires ayant engagé des programmes intégrés (aménagements paysagers, régulation raisonnée des prédateurs opportunistes, limitation volontaire du tir) observent des recolonisations progressives mais mesurables. Ces résultats confirment que le petit gibier sédentaire ne peut être géré comme une simple ressource cynégétique, mais comme un compartiment à part entière de la biodiversité ordinaire...

simplification des paysages agricoles, disparition des infrastructures écologiques (haies, bandes enherbées, jachères), augmentation de la mortalité juvénile liée aux pratiques culturales, protection de certains prédateurs et dérèglement climatique affectant la reproduction. La dynamique de ces espèces repose sur un équilibre fin entre reproduction, survie et qualité de l’habitat. Les études montrent que, sans restauration fonctionnelle des milieux, aucune politique de restriction des prélèvements ne permet un redressement durable des populations. À l’inverse, les territoires ayant engagé des programmes intégrés (aménagements paysagers, régulation raisonnée des prédateurs opportunistes, limitation volontaire du tir) observent des recolonisations progressives mais mesurables. Ces résultats confirment que le petit gibier sédentaire ne peut être géré comme une simple ressource cynégétique, mais comme un compartiment à part entière de la biodiversité ordinaire...

Le Petit Journal de deux indissociables : la chasse et l'environnement

Conçue pour l’apprentissage progressif de la trompe en ré, cette méthode s’adresse aux débutants, aux musiciens de niveau moyen et aux enseignants. S’appuyant sur leur expérience, les auteurs proposent une synthèse de leur approche, complétée par trois recueils d’études, d’exercices et de fanfares traditionnelles déjà publiés chez « Tempo Music Club ». L’ouvrage gagne en efficacité lorsqu’il est accompagné des conseils personnalisés d’un professeur.

L’apprentissage est structuré en quatre chapitres suivant la progression pédagogique : 1) gestion de l’air, 2) diction et ornementation, 3) expression, 4) pupitres. Les auteurs précisent avoir privilégié une rédaction simple et claire, sans planches techniques ni schémas anatomiques, en renvoyant plutôt à des vidéos en 3D dont les liens figurent en fin de recueil. Ce support moderne, explicite et ludique, complète les explications.

Des exercices annexes visent à développer le « ressenti » de l’élève et peuvent être enrichis sur recommandation des enseignants. Enfin, la méthode doit être adaptée par le professeur ou l’apprenant lui-même, selon la morphologie, les capacités et le niveau de chacun.

Pour se procurer ce Traité de technique usuelle et Exercices pratiques : c'est ICI

L’Italie constitue à ce titre un terrain d’étude majeur. Depuis plus d’une décennie, des équipes de recherche, notamment issues de l’Université La Sapienza de Rome, mènent des analyses génétiques approfondies sur des individus retrouvés morts ou capturés dans différentes régions de la péninsule. Ces travaux ont permis d’identifier des loups porteurs de marqueurs génétiques canins, parfois issus d’hybridations récentes de première ou deuxième génération. Les chercheurs italiens soulignent cependant que ces cas sont localisés et hétérogènes, dépendant fortement du contexte écologique et humain. Toutefois, la répétition de ces événements dans certaines zones alimente une inquiétude croissante. « En Italie, l’hybridation loup–chien ne peut plus être considérée comme un événement marginal : elle est récurrente, localisée, mais persistante dans le temps », notent les équipes de La Sapienza. Le principal enjeu réside dans la fragilité génétique du loup italien, population issue d’un fort goulot d’étranglement historique. Dans ce contexte, même une faible introgression canine peut avoir des conséquences disproportionnées. Comme l’explique le biologiste évolutif Carles Vilà : « Même à faible fréquence, l’introgression de gènes canins peut représenter une menace sérieuse pour la conservation des populations de loups, en particulier lorsque celles-ci ont déjà subi un goulot d’étranglement génétique »...

L’Italie constitue à ce titre un terrain d’étude majeur. Depuis plus d’une décennie, des équipes de recherche, notamment issues de l’Université La Sapienza de Rome, mènent des analyses génétiques approfondies sur des individus retrouvés morts ou capturés dans différentes régions de la péninsule. Ces travaux ont permis d’identifier des loups porteurs de marqueurs génétiques canins, parfois issus d’hybridations récentes de première ou deuxième génération. Les chercheurs italiens soulignent cependant que ces cas sont localisés et hétérogènes, dépendant fortement du contexte écologique et humain. Toutefois, la répétition de ces événements dans certaines zones alimente une inquiétude croissante. « En Italie, l’hybridation loup–chien ne peut plus être considérée comme un événement marginal : elle est récurrente, localisée, mais persistante dans le temps », notent les équipes de La Sapienza. Le principal enjeu réside dans la fragilité génétique du loup italien, population issue d’un fort goulot d’étranglement historique. Dans ce contexte, même une faible introgression canine peut avoir des conséquences disproportionnées. Comme l’explique le biologiste évolutif Carles Vilà : « Même à faible fréquence, l’introgression de gènes canins peut représenter une menace sérieuse pour la conservation des populations de loups, en particulier lorsque celles-ci ont déjà subi un goulot d’étranglement génétique »... En cinquante ans, les prélèvements de sangliers ont été multipliés par 24, aboutissant à une situation paradoxale : davantage de venaison disponible, mais moins d’acteurs pour la consommer ou la valoriser. Pour la FNC, la venaison se situe à la croisée de plusieurs enjeux majeurs : gestion durable de la faune sauvage, lutte contre le gaspillage alimentaire et structuration d’une filière économique française. Afin d’y répondre, elle s’est engagée dans une démarche de valorisation, notamment à travers le lancement, en octobre 2025, de la marque label « Gibiers de France », destinée à garantir l’origine, la qualité et la traçabilité de cette viande. Toutefois, malgré cette mobilisation, la filière reste largement désorganisée. Aujourd’hui, 55 % de la venaison circule dans des « circuits gris », non identifiés, tandis que l’autoconsommation représente 32,5 %, les circuits courts 9 % et les circuits longs seulement 3,5 %. Ce constat a conduit la FNC à alerter les parlementaires sur les blocages structurels et réglementaires qui freinent l’essor d’une véritable filière légale et accessible...

En cinquante ans, les prélèvements de sangliers ont été multipliés par 24, aboutissant à une situation paradoxale : davantage de venaison disponible, mais moins d’acteurs pour la consommer ou la valoriser. Pour la FNC, la venaison se situe à la croisée de plusieurs enjeux majeurs : gestion durable de la faune sauvage, lutte contre le gaspillage alimentaire et structuration d’une filière économique française. Afin d’y répondre, elle s’est engagée dans une démarche de valorisation, notamment à travers le lancement, en octobre 2025, de la marque label « Gibiers de France », destinée à garantir l’origine, la qualité et la traçabilité de cette viande. Toutefois, malgré cette mobilisation, la filière reste largement désorganisée. Aujourd’hui, 55 % de la venaison circule dans des « circuits gris », non identifiés, tandis que l’autoconsommation représente 32,5 %, les circuits courts 9 % et les circuits longs seulement 3,5 %. Ce constat a conduit la FNC à alerter les parlementaires sur les blocages structurels et réglementaires qui freinent l’essor d’une véritable filière légale et accessible... Chez nos chiens de chasse, ces capacités prennent une dimension particulière. Sélectionnés depuis des générations pour poursuivre le gibier sur de longues distances et travailler loin de l’humain, ils possèdent un instinct d’orientation particulièrement affûté. Les scientifiques estiment que cette aptitude trouve ses racines dans l’héritage du loup gris, ancêtre du chien domestique, habitué à parcourir et mémoriser de vastes territoires. Comme l’explique Zazie Todd, les chiens sont capables de construire de véritables cartes mentales de leur environnement. Celles-ci diffèrent toutefois des nôtres : elles sont largement dominées par les odeurs, bien plus que par les repères visuels. Grâce à un nez tapissé de 300 millions de récepteurs, qui dote le chien d’une puissance olfactive de 1000 à plusieurs milliers de fois plus puissante que celle des humains, le chien peut suivre une piste ancienne, reconnaître des chemins familiers ou identifier des zones déjà traversées. À cela s’ajoute la capacité à intégrer des points de repère sonores, visuels ou olfactifs (routes, cours d’eau, habitations, odeurs humaines) et à les situer les uns par rapport aux autres. Pour un chien de chasse emporté loin de son maître par une poursuite, ces éléments constituent les premières briques d’un retour possible, parfois lent, parfois étonnamment direct...

Chez nos chiens de chasse, ces capacités prennent une dimension particulière. Sélectionnés depuis des générations pour poursuivre le gibier sur de longues distances et travailler loin de l’humain, ils possèdent un instinct d’orientation particulièrement affûté. Les scientifiques estiment que cette aptitude trouve ses racines dans l’héritage du loup gris, ancêtre du chien domestique, habitué à parcourir et mémoriser de vastes territoires. Comme l’explique Zazie Todd, les chiens sont capables de construire de véritables cartes mentales de leur environnement. Celles-ci diffèrent toutefois des nôtres : elles sont largement dominées par les odeurs, bien plus que par les repères visuels. Grâce à un nez tapissé de 300 millions de récepteurs, qui dote le chien d’une puissance olfactive de 1000 à plusieurs milliers de fois plus puissante que celle des humains, le chien peut suivre une piste ancienne, reconnaître des chemins familiers ou identifier des zones déjà traversées. À cela s’ajoute la capacité à intégrer des points de repère sonores, visuels ou olfactifs (routes, cours d’eau, habitations, odeurs humaines) et à les situer les uns par rapport aux autres. Pour un chien de chasse emporté loin de son maître par une poursuite, ces éléments constituent les premières briques d’un retour possible, parfois lent, parfois étonnamment direct... Bachelier en 1904, il est successivement licencié en lettres et en droit, avant d’être diplômé de l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Très tôt, il s’oriente vers la recherche universitaire. En 1911, il soutient une première thèse de doctorat en histoire du droit, consacrée aux forêts de Chinon depuis leurs origines jusqu’au 16e siècle. Deux ans plus tard, en 1913, il obtient un second doctorat en sciences juridiques à la Faculté de droit de Paris avec un travail portant sur la condition des étrangers en Angleterre et l’Aliens Act de 1905, sous la direction du juriste Louis Renault. La première grande phase de sa carrière est diplomatique.

Bachelier en 1904, il est successivement licencié en lettres et en droit, avant d’être diplômé de l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Très tôt, il s’oriente vers la recherche universitaire. En 1911, il soutient une première thèse de doctorat en histoire du droit, consacrée aux forêts de Chinon depuis leurs origines jusqu’au 16e siècle. Deux ans plus tard, en 1913, il obtient un second doctorat en sciences juridiques à la Faculté de droit de Paris avec un travail portant sur la condition des étrangers en Angleterre et l’Aliens Act de 1905, sous la direction du juriste Louis Renault. La première grande phase de sa carrière est diplomatique.  À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, Eugène Pépin est étroitement associé aux travaux internationaux de codification du droit. Il est notamment secrétaire du Comité de rédaction de la Conférence de la Paix de 1919, puis chef de la section juridique du service français de la Société des Nations au ministère des Affaires étrangères jusqu’en 1930. Il participe à de nombreuses conférences internationales portant sur des sujets variés, allant de la lutte contre les trafics illicites à la codification du droit international en aviation civile. Pilote chevronné et spécialiste précoce des questions aériennes, il joue un rôle important dans l’élaboration du droit de la navigation aérienne, tant au sein des instances françaises qu’internationales. Après avoir été conseiller juridique du ministère japonais des Affaires étrangères au début des années 1930, il poursuit sa carrière au ministère français des Affaires étrangères, avant de rejoindre, en 1945, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), dont il devient le premier directeur du bureau des affaires juridiques et des relations extérieures. À partir des années 1950, Eugène Pépin se consacre principalement à l’enseignement et à la recherche. Professeur à l’Université McGill, puis à Paris, il est l’un des pionniers du droit de l’espace, plaidant très tôt pour l’élaboration de règles juridiques spécifiques à l’espace extra atmosphérique. Malgré cette carrière résolument internationale, il demeura profondément attaché à la Touraine, région à laquelle il consacra plusieurs travaux historiques et au sein de laquelle il s’investit durablement dans les sociétés savantes...

À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, Eugène Pépin est étroitement associé aux travaux internationaux de codification du droit. Il est notamment secrétaire du Comité de rédaction de la Conférence de la Paix de 1919, puis chef de la section juridique du service français de la Société des Nations au ministère des Affaires étrangères jusqu’en 1930. Il participe à de nombreuses conférences internationales portant sur des sujets variés, allant de la lutte contre les trafics illicites à la codification du droit international en aviation civile. Pilote chevronné et spécialiste précoce des questions aériennes, il joue un rôle important dans l’élaboration du droit de la navigation aérienne, tant au sein des instances françaises qu’internationales. Après avoir été conseiller juridique du ministère japonais des Affaires étrangères au début des années 1930, il poursuit sa carrière au ministère français des Affaires étrangères, avant de rejoindre, en 1945, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), dont il devient le premier directeur du bureau des affaires juridiques et des relations extérieures. À partir des années 1950, Eugène Pépin se consacre principalement à l’enseignement et à la recherche. Professeur à l’Université McGill, puis à Paris, il est l’un des pionniers du droit de l’espace, plaidant très tôt pour l’élaboration de règles juridiques spécifiques à l’espace extra atmosphérique. Malgré cette carrière résolument internationale, il demeura profondément attaché à la Touraine, région à laquelle il consacra plusieurs travaux historiques et au sein de laquelle il s’investit durablement dans les sociétés savantes... Il porte sur l’exigence absolue de neutralité qui devrait s’imposer à un établissement public doté de 1 700 inspecteurs de terrain, exerçant des missions de police administrative et judiciaire. Dans un contexte déjà explosif, marqué par la crise agricole de 2024, les attaques contre des agents de l’OFB, les dégradations de locaux et même une tentative d’homicide par sabotage de véhicule, le symbole compte autant que les compétences. Nommer une figure issue de l’écologie militante à un poste stratégique de l’OFB, sans concertation préalable avec les acteurs de terrain, relève au mieux de l’aveuglement, au pire de la provocation. Que des syndicats agricoles, à commencer par la Coordination rurale, y voient un message politique hostile n’a rien de surprenant. Quand la défiance est déjà installée, on n’apaise pas en soufflant sur les braises. La réaction du gouvernement, via la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, illustre le malaise : on affirme que la procédure est régulière, tout en déclenchant une enquête exceptionnelle confiée à trois inspections générales. Autrement dit, on nomme d’abord, on vérifie ensuite. Ce n’est pas ainsi que l’on restaure l’autorité et la crédibilité de l’État. Le problème dépasse le cas Anne Le Strat. Il concerne la gouvernance de l’OFB, devenu malgré lui un paratonnerre des colères rurales. À force de nier le ressenti des agriculteurs, des chasseurs et des élus locaux, l’administration centrale entretient une fracture qui s’élargit. L’OFB ne peut pas être à la fois un outil de protection de la biodiversité et un symbole de défiance institutionnelle. La biodiversité ne se défendra pas contre les territoires, mais avec eux. Tant que l’État confondra signal politique et décision administrative, il affaiblira ses propres agents et fragilisera une mission pourtant essentielle. La neutralité n’est pas une option : c’est la condition de la paix civile environnementale...

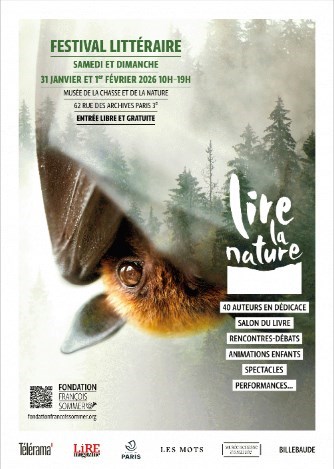

Il porte sur l’exigence absolue de neutralité qui devrait s’imposer à un établissement public doté de 1 700 inspecteurs de terrain, exerçant des missions de police administrative et judiciaire. Dans un contexte déjà explosif, marqué par la crise agricole de 2024, les attaques contre des agents de l’OFB, les dégradations de locaux et même une tentative d’homicide par sabotage de véhicule, le symbole compte autant que les compétences. Nommer une figure issue de l’écologie militante à un poste stratégique de l’OFB, sans concertation préalable avec les acteurs de terrain, relève au mieux de l’aveuglement, au pire de la provocation. Que des syndicats agricoles, à commencer par la Coordination rurale, y voient un message politique hostile n’a rien de surprenant. Quand la défiance est déjà installée, on n’apaise pas en soufflant sur les braises. La réaction du gouvernement, via la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, illustre le malaise : on affirme que la procédure est régulière, tout en déclenchant une enquête exceptionnelle confiée à trois inspections générales. Autrement dit, on nomme d’abord, on vérifie ensuite. Ce n’est pas ainsi que l’on restaure l’autorité et la crédibilité de l’État. Le problème dépasse le cas Anne Le Strat. Il concerne la gouvernance de l’OFB, devenu malgré lui un paratonnerre des colères rurales. À force de nier le ressenti des agriculteurs, des chasseurs et des élus locaux, l’administration centrale entretient une fracture qui s’élargit. L’OFB ne peut pas être à la fois un outil de protection de la biodiversité et un symbole de défiance institutionnelle. La biodiversité ne se défendra pas contre les territoires, mais avec eux. Tant que l’État confondra signal politique et décision administrative, il affaiblira ses propres agents et fragilisera une mission pourtant essentielle. La neutralité n’est pas une option : c’est la condition de la paix civile environnementale... Pendant deux jours, près de 40 auteurs, artistes, scientifiques et comédiens investiront les salles du musée pour proposer un programme foisonnant mêlant lectures publiques, grands entretiens, débats, rencontres dessinées, visites guidées et ateliers pour la jeunesse. Romans, essais, poésie et bande dessinée dialoguent autour d’une même ambition : renouveler notre regard sur la nature. Le samedi, l’écrivaine Bérengère Cournut animera à 11h un atelier d’écriture ouvert à tous, avant qu’un grand entretien avec l’anthropologue Philippe Descola ne se tienne à 11h30 dans l’auditorium. À 14h, le philosophe Alain Badiou proposera une réflexion sur les usages contemporains du mot « nature ». L’après-midi se poursuivra avec une rencontre dessinée entre la navigatrice Isabelle Autissier et la dessinatrice Zelba, qui illustrera en direct le récit de voyage. Le dimanche, la programmation accorde une large place aux enfants. Dès 11h, l’autrice et illustratrice Anne Crausaz animera un atelier créatif autour du livre et de la nature. À 11h30, l’écrivain et essayiste Gaspard Koenig participera à un grand entretien, suivi à 14h d’une rencontre avec les auteurs de bande dessinée François Schuiten et Nylso. Tout au long du week-end, les comédiens de la compagnie « Le Croissant bleu » proposeront des lectures itinérantes au cœur des collections. Le festival se conclura le dimanche à 17h30 avec le spectacle « Le Sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant », présenté par la compagnie « Demain il fera jour ». Un week-end gratuit, engagé et inspirant, pour célébrer ensemble les mots, la création et le vivant au cœur de Paris.

Pendant deux jours, près de 40 auteurs, artistes, scientifiques et comédiens investiront les salles du musée pour proposer un programme foisonnant mêlant lectures publiques, grands entretiens, débats, rencontres dessinées, visites guidées et ateliers pour la jeunesse. Romans, essais, poésie et bande dessinée dialoguent autour d’une même ambition : renouveler notre regard sur la nature. Le samedi, l’écrivaine Bérengère Cournut animera à 11h un atelier d’écriture ouvert à tous, avant qu’un grand entretien avec l’anthropologue Philippe Descola ne se tienne à 11h30 dans l’auditorium. À 14h, le philosophe Alain Badiou proposera une réflexion sur les usages contemporains du mot « nature ». L’après-midi se poursuivra avec une rencontre dessinée entre la navigatrice Isabelle Autissier et la dessinatrice Zelba, qui illustrera en direct le récit de voyage. Le dimanche, la programmation accorde une large place aux enfants. Dès 11h, l’autrice et illustratrice Anne Crausaz animera un atelier créatif autour du livre et de la nature. À 11h30, l’écrivain et essayiste Gaspard Koenig participera à un grand entretien, suivi à 14h d’une rencontre avec les auteurs de bande dessinée François Schuiten et Nylso. Tout au long du week-end, les comédiens de la compagnie « Le Croissant bleu » proposeront des lectures itinérantes au cœur des collections. Le festival se conclura le dimanche à 17h30 avec le spectacle « Le Sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant », présenté par la compagnie « Demain il fera jour ». Un week-end gratuit, engagé et inspirant, pour célébrer ensemble les mots, la création et le vivant au cœur de Paris. L’OMAA s’appuie sur des guichets téléphoniques régionaux, accessibles aux apiculteurs professionnels comme amateurs, leur permettant de signaler rapidement tout événement anormal : mortalités massives, affaiblissements inhabituels des colonies, troubles du couvain ou baisses brutales de production. Plusieurs centaines de signalements ont ainsi été enregistrés, traduisant à la fois une forte mobilisation de la filière et la persistance de difficultés sanitaires majeures.

L’OMAA s’appuie sur des guichets téléphoniques régionaux, accessibles aux apiculteurs professionnels comme amateurs, leur permettant de signaler rapidement tout événement anormal : mortalités massives, affaiblissements inhabituels des colonies, troubles du couvain ou baisses brutales de production. Plusieurs centaines de signalements ont ainsi été enregistrés, traduisant à la fois une forte mobilisation de la filière et la persistance de difficultés sanitaires majeures.  Marais, lagunes, estuaires, tourbières, mangroves ou plaines inondables jouent un rôle écologique fondamental. Véritables réservoirs de biodiversité, les zones humides accueillent une faune et une flore exceptionnellement riches. Elles contribuent également à la purification de l’eau, à la recharge des nappes phréatiques et à la prévention des inondations, tout en stockant de grandes quantités de carbone, participant ainsi activement à la lutte contre le changement climatique. Pour les oiseaux migrateurs, les zones humides sont absolument indispensables.

Marais, lagunes, estuaires, tourbières, mangroves ou plaines inondables jouent un rôle écologique fondamental. Véritables réservoirs de biodiversité, les zones humides accueillent une faune et une flore exceptionnellement riches. Elles contribuent également à la purification de l’eau, à la recharge des nappes phréatiques et à la prévention des inondations, tout en stockant de grandes quantités de carbone, participant ainsi activement à la lutte contre le changement climatique. Pour les oiseaux migrateurs, les zones humides sont absolument indispensables.  Chaque année, des millions d’oiseaux parcourent des milliers de kilomètres entre leurs sites de reproduction et leurs zones d’hivernage. Le long de ces routes migratoires, appelées voies de migration, les zones humides constituent des haltes essentielles où les oiseaux peuvent se reposer, se nourrir et reprendre des forces. Sans ces espaces, de nombreuses espèces ne pourraient tout simplement pas accomplir leur migration. Certaines zones humides servent également de sites de reproduction ou d’hivernage pour des espèces emblématiques telles que les grues, les cigognes, les canards, les limicoles ou les flamants roses. La disparition ou la dégradation de ces milieux entraîne un déclin rapide des populations d’oiseaux, déjà fortement affectées par les pressions humaines, la pollution et le dérèglement climatique. Malgré leur importance, plus de la moitié des zones humides mondiales ont disparu au cours du siècle dernier. Urbanisation, drainage, agriculture intensive et artificialisation des sols continuent de menacer ces écosystèmes précieux. La Journée mondiale des zones humides est donc un appel à l’action collective : mieux connaître, protéger et restaurer ces milieux, c’est préserver la biodiversité, soutenir les oiseaux migrateurs et garantir des services écologiques essentiels pour les générations futures.

Chaque année, des millions d’oiseaux parcourent des milliers de kilomètres entre leurs sites de reproduction et leurs zones d’hivernage. Le long de ces routes migratoires, appelées voies de migration, les zones humides constituent des haltes essentielles où les oiseaux peuvent se reposer, se nourrir et reprendre des forces. Sans ces espaces, de nombreuses espèces ne pourraient tout simplement pas accomplir leur migration. Certaines zones humides servent également de sites de reproduction ou d’hivernage pour des espèces emblématiques telles que les grues, les cigognes, les canards, les limicoles ou les flamants roses. La disparition ou la dégradation de ces milieux entraîne un déclin rapide des populations d’oiseaux, déjà fortement affectées par les pressions humaines, la pollution et le dérèglement climatique. Malgré leur importance, plus de la moitié des zones humides mondiales ont disparu au cours du siècle dernier. Urbanisation, drainage, agriculture intensive et artificialisation des sols continuent de menacer ces écosystèmes précieux. La Journée mondiale des zones humides est donc un appel à l’action collective : mieux connaître, protéger et restaurer ces milieux, c’est préserver la biodiversité, soutenir les oiseaux migrateurs et garantir des services écologiques essentiels pour les générations futures. Il faut garder à l’esprit que les plombs de chasse, et les chevrotines en sont de gros, tirés sous un angle de 45°, retombent en pluie à une distance de 80 fois, en mètres, leur diamètre en millimètres. C’est ainsi qu’une ballette, sortie d’une cartouche de 9 grains en calibre 12, avec son diamètre de 8,65 mm, retombe en « pluie » à la distance de 692 mètres, et les résultats en cible confirment les observations de terrain. Compte tenu de la dispersion des projectiles, et quel que soit le canon, il ne faudrait pas tirer au-delà de 16 mètres pour que toutes les ballettes d’une cartouche de 9 grains soient dans une cible de 40 centimètres de diamètre. Et encore, à la condition que le point central soit exactement le point de visée. Ces 40 centimètres correspondent à la cible la plus large possible que nous offre la grande faune, en l’occurrence un grand cervidé. Passons donc sur le sanglier, plus petit, qui à cette distance de 16 mètres laisserait quand même passer 3 ou 4 graines sur 9, avec toute l’incertitude de leur trajectoire, derrière l’animal tiré. Ce genre de munition est donc totalement incompatible avec la chasse collective, ainsi qu’elle est pratiquée dans nos sociétés. Et quel président ou directeur de chasse s’engagerait à faire respecter cette distance de tir maximum de 16 mètres ?

Il faut garder à l’esprit que les plombs de chasse, et les chevrotines en sont de gros, tirés sous un angle de 45°, retombent en pluie à une distance de 80 fois, en mètres, leur diamètre en millimètres. C’est ainsi qu’une ballette, sortie d’une cartouche de 9 grains en calibre 12, avec son diamètre de 8,65 mm, retombe en « pluie » à la distance de 692 mètres, et les résultats en cible confirment les observations de terrain. Compte tenu de la dispersion des projectiles, et quel que soit le canon, il ne faudrait pas tirer au-delà de 16 mètres pour que toutes les ballettes d’une cartouche de 9 grains soient dans une cible de 40 centimètres de diamètre. Et encore, à la condition que le point central soit exactement le point de visée. Ces 40 centimètres correspondent à la cible la plus large possible que nous offre la grande faune, en l’occurrence un grand cervidé. Passons donc sur le sanglier, plus petit, qui à cette distance de 16 mètres laisserait quand même passer 3 ou 4 graines sur 9, avec toute l’incertitude de leur trajectoire, derrière l’animal tiré. Ce genre de munition est donc totalement incompatible avec la chasse collective, ainsi qu’elle est pratiquée dans nos sociétés. Et quel président ou directeur de chasse s’engagerait à faire respecter cette distance de tir maximum de 16 mètres ? Pour le loup : le gouvernement envisage d’augmenter de 10 % le nombre de loups pouvant être abattus chaque année et de simplifier les conditions de tir. Bien évidemment, les pro-loups alertent sur les risques d’un prélèvement accru qui pourrait menacer l’espèce, sans garantie d’efficacité durable contre la prédation. Pour plusieurs experts, multiplier les tirs sans stratégie globale pourrait fragiliser la conservation du loup sans résoudre les difficultés des éleveurs. Pour les pesticides : parmi les moyens de production agricoles, la question des pesticides refait surface, notamment celle de l’acétamipride. Cet insecticide néonicotinoïde, interdit en France mais autorisé au niveau européen, pourrait être réintroduit sous forme de dérogations ciblées.

Pour le loup : le gouvernement envisage d’augmenter de 10 % le nombre de loups pouvant être abattus chaque année et de simplifier les conditions de tir. Bien évidemment, les pro-loups alertent sur les risques d’un prélèvement accru qui pourrait menacer l’espèce, sans garantie d’efficacité durable contre la prédation. Pour plusieurs experts, multiplier les tirs sans stratégie globale pourrait fragiliser la conservation du loup sans résoudre les difficultés des éleveurs. Pour les pesticides : parmi les moyens de production agricoles, la question des pesticides refait surface, notamment celle de l’acétamipride. Cet insecticide néonicotinoïde, interdit en France mais autorisé au niveau européen, pourrait être réintroduit sous forme de dérogations ciblées.  Les associations de santé et d’environnement dénoncent une molécule aux effets avérés sur le développement neurologique, la qualité de l’eau et les pollinisateurs. Après la censure constitutionnelle de tentatives précédentes, un retour limité et temporaire est envisagé, mais il cristallise une vive opposition. Pour l’irrigation : le Premier ministre souhaite également libérer les projets d’irrigation, en suspendant temporairement les règles encadrant les volumes prélevables. Cette orientation relance le débat sur les retenues d’eau et les bassines, dans un contexte de raréfaction de la ressource. Experts et climatologues rappellent que les besoins augmentent alors que la disponibilité réelle de l’eau diminue, posant la question de la soutenabilité de ces choix. Enfin, pour les nitrates : le gouvernement ouvre la porte à des dérogations à la directive européenne sur les nitrates. Si l’exécutif promet plus de lisibilité réglementaire, les associations dénoncent un risque accru pour la santé publique, la qualité de l’eau potable et la lutte contre les marées vertes. Pour elles, ces concessions fragilisent des décennies d’efforts environnementaux.

Les associations de santé et d’environnement dénoncent une molécule aux effets avérés sur le développement neurologique, la qualité de l’eau et les pollinisateurs. Après la censure constitutionnelle de tentatives précédentes, un retour limité et temporaire est envisagé, mais il cristallise une vive opposition. Pour l’irrigation : le Premier ministre souhaite également libérer les projets d’irrigation, en suspendant temporairement les règles encadrant les volumes prélevables. Cette orientation relance le débat sur les retenues d’eau et les bassines, dans un contexte de raréfaction de la ressource. Experts et climatologues rappellent que les besoins augmentent alors que la disponibilité réelle de l’eau diminue, posant la question de la soutenabilité de ces choix. Enfin, pour les nitrates : le gouvernement ouvre la porte à des dérogations à la directive européenne sur les nitrates. Si l’exécutif promet plus de lisibilité réglementaire, les associations dénoncent un risque accru pour la santé publique, la qualité de l’eau potable et la lutte contre les marées vertes. Pour elles, ces concessions fragilisent des décennies d’efforts environnementaux.