Le parc du château de Sully-sur-Loire s’apprête à vibrer au rythme de la 28e édition de la Fête de la Sange, les 12, 13 et 14 septembre 2025. Ce rendez-vous, devenu incontournable, réunit chaque année, des passionnés de chasse, de pêche et de nature, mais aussi des familles et curieux venus profiter d’un week-end festif dans un cadre exceptionnel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Fête de la Sange, organisée par le Comité de la Sange, rassemble plus d’une centaine d’exposants. Éleveurs, artisans, commerçants et associations viennent partager leur savoir-faire : présentation de meutes, démonstrations de pêche, découverte des productions locales et échanges autour du patrimoine naturel. Pendant ces trois jours, le public pourra assister à de nombreuses animations, concerts et spectacles :

Vendredi 12 septembre

• 10h00 : ouverture du Salon

• 19h30 : concert de trompes de chasse de la Fédération Internationale (FITF) à l’église Saint-Ythier

• 20h00 : spectacle de variétés dans le parc du château avec Les Mauvais Garçons du Loiret

Samedi 13 septembre

• 09h00 : ouverture du Salon

• 10h00 : inauguration officielle

• 18h00 : spectacle équestre

• 20h00 : finale internationale des trompes de chasse de la FITF

Dimanche 14 septembre

• 07h00 : premiers départs de la randonnée sur la Loire (4 départs prévus)

• 08h00 : ouverture du vide-greniers allée des Tilleuls

• 11h00 : messe de la Sange dans l’avant-cour du château

Grâce à l’implication de plus de 100 bénévoles et au soutien de partenaires tels que la municipalité de Sully-sur-Loire, la Communauté de Communes du Val de Sully, le Département du Loiret, la Région Centre-Val de Loire, la Fédération de Chasse, la Fédération de Pêche, ou encore plusieurs entreprises locales, la Fête de la Sange s’impose comme un moment phare de la rentrée en région Centre. Un week-end à ne pas manquer, entre nature, patrimoine et convivialité. Infos et programme complet : c'est ICI

L’arrêt vise à réparer un « préjudice écologique » directement lié à l’usage des produits phytopharmaceutiques, avec des conséquences reconnues sur la santé humaine et l’environnement. Le jugement reproche aux autorités françaises, et en particulier à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), de ne pas avoir respecté les obligations fixées par le règlement européen de 2009. Celui-ci interdit la commercialisation de pesticides susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, animale ou sur les écosystèmes.

L’arrêt vise à réparer un « préjudice écologique » directement lié à l’usage des produits phytopharmaceutiques, avec des conséquences reconnues sur la santé humaine et l’environnement. Le jugement reproche aux autorités françaises, et en particulier à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), de ne pas avoir respecté les obligations fixées par le règlement européen de 2009. Celui-ci interdit la commercialisation de pesticides susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, animale ou sur les écosystèmes.  Or, selon la cour, l’ANSES n’a pas évalué les produits en fonction des dernières avancées scientifiques, notamment concernant leurs impacts sur les espèces non ciblées comme les insectes pollinisateurs. La Cour enjoint donc à l’État de mettre en œuvre, dans un délai de vingt-quatre mois, une évaluation complète des risques liés aux pesticides. Elle précise que toutes les autorisations délivrées sur la base de méthodologies jugées insuffisantes devront être réexaminées et, le cas échéant, corrigées ou retirées. Cette décision marque un durcissement par rapport au jugement de première instance rendu en juin 2023. À l’époque, le tribunal administratif s’était contenté d’enjoindre au gouvernement de prendre des mesures pour réparer le préjudice écologique, sans obligation précise de revoir les autorisations existantes. Insatisfaites, les associations environnementales avaient fait appel afin de combler les lacunes des méthodes d’évaluation. Elles obtiennent aujourd’hui gain de cause, parlant d’une « victoire historique ». Ce jugement ouvre la voie à un renforcement du contrôle des pesticides en France et pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie phytosanitaire. Il consacre surtout le principe selon lequel les politiques publiques doivent s’adapter aux connaissances scientifiques les plus récentes pour garantir la protection de la biodiversité et de la santé des populations.

Or, selon la cour, l’ANSES n’a pas évalué les produits en fonction des dernières avancées scientifiques, notamment concernant leurs impacts sur les espèces non ciblées comme les insectes pollinisateurs. La Cour enjoint donc à l’État de mettre en œuvre, dans un délai de vingt-quatre mois, une évaluation complète des risques liés aux pesticides. Elle précise que toutes les autorisations délivrées sur la base de méthodologies jugées insuffisantes devront être réexaminées et, le cas échéant, corrigées ou retirées. Cette décision marque un durcissement par rapport au jugement de première instance rendu en juin 2023. À l’époque, le tribunal administratif s’était contenté d’enjoindre au gouvernement de prendre des mesures pour réparer le préjudice écologique, sans obligation précise de revoir les autorisations existantes. Insatisfaites, les associations environnementales avaient fait appel afin de combler les lacunes des méthodes d’évaluation. Elles obtiennent aujourd’hui gain de cause, parlant d’une « victoire historique ». Ce jugement ouvre la voie à un renforcement du contrôle des pesticides en France et pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie phytosanitaire. Il consacre surtout le principe selon lequel les politiques publiques doivent s’adapter aux connaissances scientifiques les plus récentes pour garantir la protection de la biodiversité et de la santé des populations. Jacques Aurange, président de la FDC se dit préoccupé : « Les indices de présence montrent que les sangliers demeurent nombreux et que leur reproduction reste soutenue. Cette situation risque d’entraîner de nouvelles dégradations dans les cultures et les forêts, accentuant la pression sur le monde agricole. Nous avons déjà connu des saisons difficiles, mais celle qui s’annonce pourrait être du même ordre », confie-t-il, appelant à la vigilance et à une implication forte de tous les chasseurs.

Jacques Aurange, président de la FDC se dit préoccupé : « Les indices de présence montrent que les sangliers demeurent nombreux et que leur reproduction reste soutenue. Cette situation risque d’entraîner de nouvelles dégradations dans les cultures et les forêts, accentuant la pression sur le monde agricole. Nous avons déjà connu des saisons difficiles, mais celle qui s’annonce pourrait être du même ordre », confie-t-il, appelant à la vigilance et à une implication forte de tous les chasseurs.  Les secouristes sont parvenus à l’extraire rapidement et sans dommage, malgré un environnement très dangereux. L’intervention ne sera pas facturée au randonneur, mais son prix réel pour l’État se chiffre en plusieurs milliers d’euros, puisque, selon la Cour des comptes, une heure de vol d’hélicoptère est de l’ordre de 5 000 €. Sur Facebook, le PGHM a rappelé un message simple : « Soyez prudents ». Ce sauvetage illustre une nouvelle fois l’importance de mesurer ses capacités face à la haute montagne.

Les secouristes sont parvenus à l’extraire rapidement et sans dommage, malgré un environnement très dangereux. L’intervention ne sera pas facturée au randonneur, mais son prix réel pour l’État se chiffre en plusieurs milliers d’euros, puisque, selon la Cour des comptes, une heure de vol d’hélicoptère est de l’ordre de 5 000 €. Sur Facebook, le PGHM a rappelé un message simple : « Soyez prudents ». Ce sauvetage illustre une nouvelle fois l’importance de mesurer ses capacités face à la haute montagne. Quant au second, il n’a pas montré le même empressement. Resté sur la plateforme de décollage, il s’est contenté de se lisser les plumes et d’observer les alentours. Compte tenu du passage fréquent sur le site, l’oiseau a finalement été replacé en cage pour un relâcher ultérieur. Mais ces initiatives ne font pas l’unanimité. La FDSEA dénonce ces relâchés, estimant que la population de vautours est déjà surabondante et génératrice de dégâts pour les éleveurs. Le syndicat agricole interpelle : « À quand une responsabilité collective et le respect du travail de chacun ? ». Ces débats accompagnent une réalité : plus de 1 000 vautours fauves survolent aujourd’hui les Grands Causses...

Quant au second, il n’a pas montré le même empressement. Resté sur la plateforme de décollage, il s’est contenté de se lisser les plumes et d’observer les alentours. Compte tenu du passage fréquent sur le site, l’oiseau a finalement été replacé en cage pour un relâcher ultérieur. Mais ces initiatives ne font pas l’unanimité. La FDSEA dénonce ces relâchés, estimant que la population de vautours est déjà surabondante et génératrice de dégâts pour les éleveurs. Le syndicat agricole interpelle : « À quand une responsabilité collective et le respect du travail de chacun ? ». Ces débats accompagnent une réalité : plus de 1 000 vautours fauves survolent aujourd’hui les Grands Causses... Mais au-delà des instants de passion, il ne faut pas oublier que ces sorties comportent aussi des risques bien réels pour les chiens. Si l’accident est une menace connue et que tous admettent (collision routière, contact brutal avec un sanglier, blessure de poursuite en terrain accidenté...), s’ajoute la possibilité de la perte d’un chien, dans l’impossibilité de retrouver son maitre (fatigue à la suite d’une longue poursuite, conditions climatiques défavorables au maintien de la voie de retour, etc...), et encore un autre danger, le plus sournois sans doute : le vol. Selon les constats de la SCC, la recrudescence des disparitions inquiète particulièrement les propriétaires de chiens de race, souvent ciblés car facilement revendables, parfois même exploités pour la reproduction illégale. Protéger son chien n’est pas seulement une précaution : c’est un devoir moral et légal. Avant de prendre le fusil, il est donc essentiel de vérifier que toutes les mesures de sécurité sont prises pour limiter les risques. Cela passe par un équipement adapté sur le terrain, mais aussi par une anticipation administrative et matérielle pour parer aux éventualités les plus redoutées...

Mais au-delà des instants de passion, il ne faut pas oublier que ces sorties comportent aussi des risques bien réels pour les chiens. Si l’accident est une menace connue et que tous admettent (collision routière, contact brutal avec un sanglier, blessure de poursuite en terrain accidenté...), s’ajoute la possibilité de la perte d’un chien, dans l’impossibilité de retrouver son maitre (fatigue à la suite d’une longue poursuite, conditions climatiques défavorables au maintien de la voie de retour, etc...), et encore un autre danger, le plus sournois sans doute : le vol. Selon les constats de la SCC, la recrudescence des disparitions inquiète particulièrement les propriétaires de chiens de race, souvent ciblés car facilement revendables, parfois même exploités pour la reproduction illégale. Protéger son chien n’est pas seulement une précaution : c’est un devoir moral et légal. Avant de prendre le fusil, il est donc essentiel de vérifier que toutes les mesures de sécurité sont prises pour limiter les risques. Cela passe par un équipement adapté sur le terrain, mais aussi par une anticipation administrative et matérielle pour parer aux éventualités les plus redoutées... Son objectif est clair : frapper l’opinion avec des images chocs et caricaturales, au détriment de l’exactitude. Passons donc en revue les principaux arguments. Dès l’introduction, l’ASPAS parle de « terreur », de « sinistre institution », de « tueurs bénévoles », de « tuerie administrative ». Ces termes sont soigneusement choisis pour provoquer l’indignation et le dégoût.

Son objectif est clair : frapper l’opinion avec des images chocs et caricaturales, au détriment de l’exactitude. Passons donc en revue les principaux arguments. Dès l’introduction, l’ASPAS parle de « terreur », de « sinistre institution », de « tueurs bénévoles », de « tuerie administrative ». Ces termes sont soigneusement choisis pour provoquer l’indignation et le dégoût.  Or, un document censé informer devrait présenter des données vérifiables, pas un champ lexical de l’horreur. Cette rhétorique émotionnelle remplace le raisonnement rationnel : c’est une stratégie militante classique, mais pas une analyse sérieuse. Le texte dépeint le chasseur comme un sadique sanguinaire, jouissant de la souffrance des animaux et posant avec des trophées « ensanglantés ». Or, cette image ne reflète ni la diversité du monde de la chasse, ni la réalité réglementaire française :

Or, un document censé informer devrait présenter des données vérifiables, pas un champ lexical de l’horreur. Cette rhétorique émotionnelle remplace le raisonnement rationnel : c’est une stratégie militante classique, mais pas une analyse sérieuse. Le texte dépeint le chasseur comme un sadique sanguinaire, jouissant de la souffrance des animaux et posant avec des trophées « ensanglantés ». Or, cette image ne reflète ni la diversité du monde de la chasse, ni la réalité réglementaire française : Les fleurs de lys sont en réalité les deux seules canines supérieures qui subsistent encore, et témoignent d’un passé lointain où les ancêtres du cerf portaient des canines beaucoup plus développées. Aujourd’hui, ces dents ont perdu toute fonction alimentaire : elles ne participent pas à la mastication et ne sont pas opposées à d’autres dents.

Les fleurs de lys sont en réalité les deux seules canines supérieures qui subsistent encore, et témoignent d’un passé lointain où les ancêtres du cerf portaient des canines beaucoup plus développées. Aujourd’hui, ces dents ont perdu toute fonction alimentaire : elles ne participent pas à la mastication et ne sont pas opposées à d’autres dents.  C’est pourquoi elles restent pratiquement intactes au cours de la vie de l’animal. On les retrouve implantées sur le segment de la mâchoire supérieure qui, à l’ordinaire, est dépourvu de dents. Leurs racines sont courtes, preuve de leur rôle devenu accessoire. Cette implantation superficielle explique qu’elles puissent être retirées relativement facilement, parfois simplement avec la pointe d’un couteau. La modestie actuelle de ces dents contraste avec leur importance dans le passé. Les représentations anciennes en témoignent. Dans « Le Livre de la Chasse » de Gaston Phébus (1389), une miniature intitulée « Le Brame » montre clairement des cerfs dont les canines dépassent de plusieurs centimètres en dehors de la bouche. Si l’artiste a respecté les proportions, ces crochets pouvaient mesurer cinq centimètres ou davantage, soit 3 à 4 fois plus des tailles actuelles (généralement entre 1 et 2 cm). Cette régression au fil du temps illustre bien la transformation morphologique des cervidés...

C’est pourquoi elles restent pratiquement intactes au cours de la vie de l’animal. On les retrouve implantées sur le segment de la mâchoire supérieure qui, à l’ordinaire, est dépourvu de dents. Leurs racines sont courtes, preuve de leur rôle devenu accessoire. Cette implantation superficielle explique qu’elles puissent être retirées relativement facilement, parfois simplement avec la pointe d’un couteau. La modestie actuelle de ces dents contraste avec leur importance dans le passé. Les représentations anciennes en témoignent. Dans « Le Livre de la Chasse » de Gaston Phébus (1389), une miniature intitulée « Le Brame » montre clairement des cerfs dont les canines dépassent de plusieurs centimètres en dehors de la bouche. Si l’artiste a respecté les proportions, ces crochets pouvaient mesurer cinq centimètres ou davantage, soit 3 à 4 fois plus des tailles actuelles (généralement entre 1 et 2 cm). Cette régression au fil du temps illustre bien la transformation morphologique des cervidés... Cependant, la réussite de cette prévention repose sur une compréhension fine de la répartition des espèces introduites, et de la dynamique des invasions au fil du temps. Malheureusement, les données existantes restent fragmentaires, inégales selon les régions et souvent incomplètes. Si des inventaires régionaux ou spécifiques à certains groupes taxonomiques existent, une vision globale est rare. L’évaluation menée par l’IPBES (Groupe intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques) constitue donc un apport majeur, en dressant un état des lieux mondial des espèces exotiques dans différents taxons (bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux).

Cependant, la réussite de cette prévention repose sur une compréhension fine de la répartition des espèces introduites, et de la dynamique des invasions au fil du temps. Malheureusement, les données existantes restent fragmentaires, inégales selon les régions et souvent incomplètes. Si des inventaires régionaux ou spécifiques à certains groupes taxonomiques existent, une vision globale est rare. L’évaluation menée par l’IPBES (Groupe intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques) constitue donc un apport majeur, en dressant un état des lieux mondial des espèces exotiques dans différents taxons (bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux).  Les résultats confirment la présence d’espèces exotiques dans toutes les régions, y compris dans des zones isolées comme l’Antarctique ou les îles éloignées. Leur nombre est en constante augmentation et cette tendance s’accélère, quel que soit le groupe biologique étudié. L’évaluation met en lumière la difficulté d’obtenir un suivi fiable. Cependant, l’étude identifie six défis majeurs : améliorer la couverture géographique et taxonomique des données, harmoniser les méthodes de suivi, renforcer la coopération internationale, intégrer de nouvelles technologies, mieux relier la recherche scientifique à la décision politique et développer des stratégies de prévention efficaces. Elle souligne aussi l’urgence de combler les lacunes de connaissances afin de guider les politiques publiques et de renforcer les capacités de réponse face à ce phénomène global.

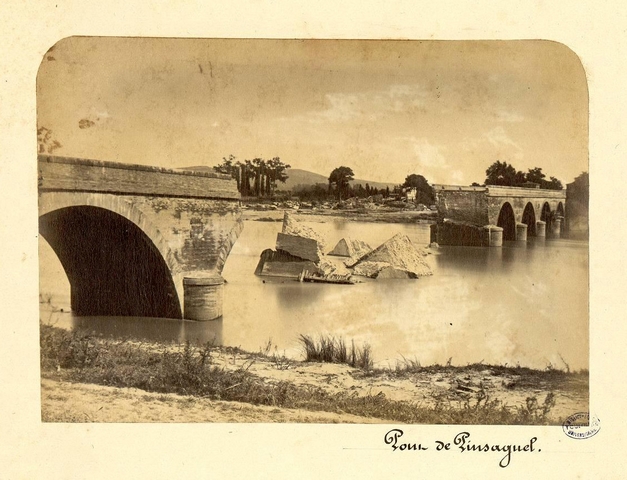

Les résultats confirment la présence d’espèces exotiques dans toutes les régions, y compris dans des zones isolées comme l’Antarctique ou les îles éloignées. Leur nombre est en constante augmentation et cette tendance s’accélère, quel que soit le groupe biologique étudié. L’évaluation met en lumière la difficulté d’obtenir un suivi fiable. Cependant, l’étude identifie six défis majeurs : améliorer la couverture géographique et taxonomique des données, harmoniser les méthodes de suivi, renforcer la coopération internationale, intégrer de nouvelles technologies, mieux relier la recherche scientifique à la décision politique et développer des stratégies de prévention efficaces. Elle souligne aussi l’urgence de combler les lacunes de connaissances afin de guider les politiques publiques et de renforcer les capacités de réponse face à ce phénomène global. Le bassin versant de la Garonne et plusieurs affluents pyrénéens furent submergés par des débits d’une intensité telle qu’ils ont provoqué des destructions massives, emportant ponts, digues, habitations et infrastructures essentielles. Les pertes humaines furent considérables, faisant de cette crue l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de la France métropolitaine.

Le bassin versant de la Garonne et plusieurs affluents pyrénéens furent submergés par des débits d’une intensité telle qu’ils ont provoqué des destructions massives, emportant ponts, digues, habitations et infrastructures essentielles. Les pertes humaines furent considérables, faisant de cette crue l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de la France métropolitaine.  Cet événement, au-delà de ses impacts immédiats, a profondément marqué la trajectoire historique de l’aménagement hydraulique et de la gestion des milieux montagnards et fluviaux. Dès la fin du 19e siècle, la nécessité de prévenir la récurrence de telles catastrophes a conduit à la mise en place d’une politique d’intervention structurée, incarnée notamment par le service de Restauration des terrains en montagne (RTM), aujourd’hui intégré à l’Office national des forêts (ONF).

Cet événement, au-delà de ses impacts immédiats, a profondément marqué la trajectoire historique de l’aménagement hydraulique et de la gestion des milieux montagnards et fluviaux. Dès la fin du 19e siècle, la nécessité de prévenir la récurrence de telles catastrophes a conduit à la mise en place d’une politique d’intervention structurée, incarnée notamment par le service de Restauration des terrains en montagne (RTM), aujourd’hui intégré à l’Office national des forêts (ONF).  C’est la raison pour laquelle, en juin dernier, Toulouse a accueilli un colloque international consacré à la commémoration et à l’étude de cette crue exceptionnelle de 1875, connue dans la mémoire collective sous le nom de « l’Aïgat ». Cent cinquante ans après cet épisode hydrologique majeur, chercheurs, gestionnaires territoriaux et acteurs institutionnels se sont réunis afin de réinterroger les connaissances accumulées, d’évaluer l’héritage paysager et sociétal de cet événement, et de réfléchir à de nouvelles perspectives pour la gestion contemporaine des risques naturels...

C’est la raison pour laquelle, en juin dernier, Toulouse a accueilli un colloque international consacré à la commémoration et à l’étude de cette crue exceptionnelle de 1875, connue dans la mémoire collective sous le nom de « l’Aïgat ». Cent cinquante ans après cet épisode hydrologique majeur, chercheurs, gestionnaires territoriaux et acteurs institutionnels se sont réunis afin de réinterroger les connaissances accumulées, d’évaluer l’héritage paysager et sociétal de cet événement, et de réfléchir à de nouvelles perspectives pour la gestion contemporaine des risques naturels... Un des axes majeurs de la rencontre a été la communication, tant avec les chasseurs qu’avec le grand public. Les participants ont souligné la nécessité d’une approche proactive, de campagnes conjointes et du partage de bonnes pratiques afin de mettre en lumière le rôle essentiel des chasseurs dans la gestion durable de la faune, la préservation des habitats et leur contribution sociale et culturelle. La hausse significative du nombre de femmes pratiquant la chasse a également été discutée. Cette tendance, perçue comme une évolution positive, offre l’opportunité d’élargir l’image de la chasse et de toucher de nouveaux publics. Plusieurs dossiers politiques figuraient à l’ordre du jour. Les échanges ont porté sur la conservation des oiseaux et l’application de la directive européenne « Oiseaux », la gestion des grands carnivores dans une optique de coexistence équilibrée, le règlement REACH concernant les munitions, ainsi que le bien-être animal. Sur ce dernier point, l’objectif reste d’assurer des standards élevés sans compromettre les pratiques cynégétiques durables. Au-delà des discussions stratégiques, la rencontre a également comporté des démonstrations de terrain. Les délégués ont découvert les initiatives locales pour la gestion de la perdrix grise et des populations d’oies, dont certaines techniques visent à limiter les dégâts agricoles.

Un des axes majeurs de la rencontre a été la communication, tant avec les chasseurs qu’avec le grand public. Les participants ont souligné la nécessité d’une approche proactive, de campagnes conjointes et du partage de bonnes pratiques afin de mettre en lumière le rôle essentiel des chasseurs dans la gestion durable de la faune, la préservation des habitats et leur contribution sociale et culturelle. La hausse significative du nombre de femmes pratiquant la chasse a également été discutée. Cette tendance, perçue comme une évolution positive, offre l’opportunité d’élargir l’image de la chasse et de toucher de nouveaux publics. Plusieurs dossiers politiques figuraient à l’ordre du jour. Les échanges ont porté sur la conservation des oiseaux et l’application de la directive européenne « Oiseaux », la gestion des grands carnivores dans une optique de coexistence équilibrée, le règlement REACH concernant les munitions, ainsi que le bien-être animal. Sur ce dernier point, l’objectif reste d’assurer des standards élevés sans compromettre les pratiques cynégétiques durables. Au-delà des discussions stratégiques, la rencontre a également comporté des démonstrations de terrain. Les délégués ont découvert les initiatives locales pour la gestion de la perdrix grise et des populations d’oies, dont certaines techniques visent à limiter les dégâts agricoles. Au programme : la cérémonie d’ouverture officielle, des événements exclusifs dans des lieux emblématiques tels que le Musée d’Histoire Naturelle de Vienne et le somptueux Palais Liechtenstein, ainsi que le prestigieux dîner de gala accompagné d’une vente aux enchères de chasse. Ces occasions offriront un cadre idéal pour échanger, nouer des partenariats et célébrer les efforts de conservation à l’échelle mondiale. Les participants pourront également assister à des sessions portant sur l’économie de la faune sauvage, son utilisation durable et les principaux défis politiques qui façonnent son avenir et celui de la chasse. L’annonce des intervenants et le programme détaillé seront communiqués prochainement, promettant un agenda riche en idées novatrices et en discussions stratégiques. Le CIC souhaite également inviter chaleureusement les donateurs qui ont fait des promesses de dons aux enchères, afin de soutenir directement ses efforts de conservation à travers le monde. Ne manquez donc pas cette occasion exceptionnelle de rejoindre la communauté mondiale des acteurs de la conservation et de partager vos expériences. Vienne et le CIC vous attendent pour un rassemblement influent, enrichissant et inoubliable, où diplomatie, conservation et passion pour la nature se rencontreront au cœur de l’Europe.

Au programme : la cérémonie d’ouverture officielle, des événements exclusifs dans des lieux emblématiques tels que le Musée d’Histoire Naturelle de Vienne et le somptueux Palais Liechtenstein, ainsi que le prestigieux dîner de gala accompagné d’une vente aux enchères de chasse. Ces occasions offriront un cadre idéal pour échanger, nouer des partenariats et célébrer les efforts de conservation à l’échelle mondiale. Les participants pourront également assister à des sessions portant sur l’économie de la faune sauvage, son utilisation durable et les principaux défis politiques qui façonnent son avenir et celui de la chasse. L’annonce des intervenants et le programme détaillé seront communiqués prochainement, promettant un agenda riche en idées novatrices et en discussions stratégiques. Le CIC souhaite également inviter chaleureusement les donateurs qui ont fait des promesses de dons aux enchères, afin de soutenir directement ses efforts de conservation à travers le monde. Ne manquez donc pas cette occasion exceptionnelle de rejoindre la communauté mondiale des acteurs de la conservation et de partager vos expériences. Vienne et le CIC vous attendent pour un rassemblement influent, enrichissant et inoubliable, où diplomatie, conservation et passion pour la nature se rencontreront au cœur de l’Europe. Toutefois, leur véritable identité biologique restait obscure. Une étude récente, publiée dans le Journal of Zoology, révèle que ces animaux n’étaient pas des chiens domestiques, mais des Culpeos (Lycalopex culpaeus), un type de renard sud-américain.

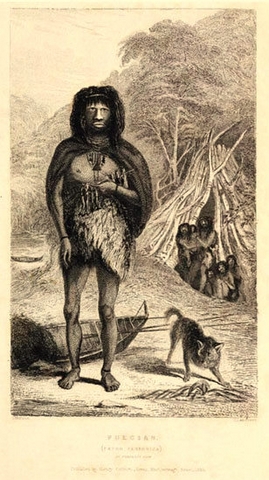

Toutefois, leur véritable identité biologique restait obscure. Une étude récente, publiée dans le Journal of Zoology, révèle que ces animaux n’étaient pas des chiens domestiques, mais des Culpeos (Lycalopex culpaeus), un type de renard sud-américain.  L’écologiste William Franklin (Iowa State University) s’est plongé dans les récits, illustrations, données archéologiques et analyses génétiques pour éclairer cette énigme. Les témoignages européens décrivaient déjà des animaux au museau pointu, sans les taches typiques des chiens. De plus, aucune preuve archéologique ne démontre la présence de chiens domestiques aussi loin au sud avant l’arrivée des colons. Le spécimen le plus proche identifié comme chien date d’environ 870 ans et se trouvait encore à 1 000 km plus au nord. Les « chiens fuegiens » possédaient un comportement ambivalent : parfois agressifs, parfois dociles, ils n’étaient pas de fidèles compagnons comme les chiens domestiqués ailleurs.

L’écologiste William Franklin (Iowa State University) s’est plongé dans les récits, illustrations, données archéologiques et analyses génétiques pour éclairer cette énigme. Les témoignages européens décrivaient déjà des animaux au museau pointu, sans les taches typiques des chiens. De plus, aucune preuve archéologique ne démontre la présence de chiens domestiques aussi loin au sud avant l’arrivée des colons. Le spécimen le plus proche identifié comme chien date d’environ 870 ans et se trouvait encore à 1 000 km plus au nord. Les « chiens fuegiens » possédaient un comportement ambivalent : parfois agressifs, parfois dociles, ils n’étaient pas de fidèles compagnons comme les chiens domestiqués ailleurs.  Exportés en Europe, ils se révélaient indomptables, attaquant volailles et porcs. En 2013, une analyse génétique d’un spécimen de musée confirma leur identité de Culpeos. Il semble que ces renards aient établi avec les peuples autochtones une relation semi-apprivoisée, fondée sur une utilité mutuelle. Les Yámana et Selk

Exportés en Europe, ils se révélaient indomptables, attaquant volailles et porcs. En 2013, une analyse génétique d’un spécimen de musée confirma leur identité de Culpeos. Il semble que ces renards aient établi avec les peuples autochtones une relation semi-apprivoisée, fondée sur une utilité mutuelle. Les Yámana et Selk