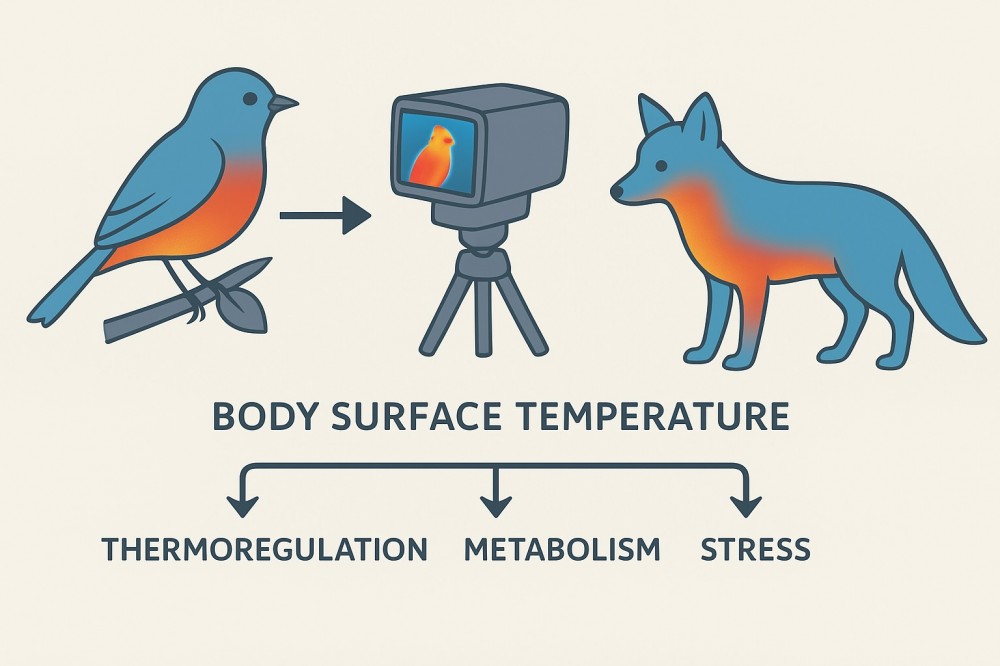

L’aptitude d’un individu à survivre et à se reproduire dépend largement de son état physiologique, reflet de sa capacité à faire face aux variations environnementales. Pourtant, mesurer cet état chez les animaux sauvages reste un défi majeur. Les approches classiques (capture, manipulation, prélèvements sanguins ou dispositifs implantés) sont invasives, perturbent les comportements naturels et soulèvent des enjeux éthiques. De plus, ces méthodes ne permettent pas un suivi continu, ni l’observation d’espèces difficiles à capturer. Les alternatives non invasives, comme l’analyse des fèces ou de l’urine, offrent des avantages en matière de bien-être animal, mais ne détectent que des changements physiologiques intégrés sur plusieurs heures.  Elles ne rendent donc pas compte des variations rapides de l’état interne des individus. Face à ces limites, l’imagerie thermique infrarouge (ITI) s’impose comme une méthode prometteuse. En enregistrant la température de surface du corps, elle permet d’inférer de manière non invasive les processus physiologiques sous-jacents, à la fois rapides et lents, chez les oiseaux et les mammifères. Cette technologie, désormais portable et accessible, ouvre la voie à une observation fine des réponses physiologiques dans la nature, sans perturber les comportements. Une récente étude a analysé les liens entre la température corporelle de surface et quatre grandes fonctions physiologiques : thermorégulation, métabolisme, stress et immunité. Les résultats suggèrent que les variations thermiques liées à la thermorégulation, au métabolisme et aux réactions de stress aigu (moins de trois minutes) sont largement généralisables entre espèces et contextes. En revanche, les réponses thermiques associées à l’activation immunitaire semblent dépendre fortement des conditions environnementales. Malgré ces avancées, les mécanismes reliant température de surface et physiologie interne restent encore mal compris. Le développement de modèles robustes exigera donc des validations croisées entre expérimentation en laboratoire et observations de terrain, une rigueur méthodologique accrue, et la prise en compte des variables telles que le sexe, le stade de vie et les conditions thermiques. Si ces défis sont relevés, l’imagerie thermique pourrait révolutionner l’étude de la physiologie animale en milieu naturel, offrant une approche éthique, précise et hautement informative des processus adaptatifs.

Elles ne rendent donc pas compte des variations rapides de l’état interne des individus. Face à ces limites, l’imagerie thermique infrarouge (ITI) s’impose comme une méthode prometteuse. En enregistrant la température de surface du corps, elle permet d’inférer de manière non invasive les processus physiologiques sous-jacents, à la fois rapides et lents, chez les oiseaux et les mammifères. Cette technologie, désormais portable et accessible, ouvre la voie à une observation fine des réponses physiologiques dans la nature, sans perturber les comportements. Une récente étude a analysé les liens entre la température corporelle de surface et quatre grandes fonctions physiologiques : thermorégulation, métabolisme, stress et immunité. Les résultats suggèrent que les variations thermiques liées à la thermorégulation, au métabolisme et aux réactions de stress aigu (moins de trois minutes) sont largement généralisables entre espèces et contextes. En revanche, les réponses thermiques associées à l’activation immunitaire semblent dépendre fortement des conditions environnementales. Malgré ces avancées, les mécanismes reliant température de surface et physiologie interne restent encore mal compris. Le développement de modèles robustes exigera donc des validations croisées entre expérimentation en laboratoire et observations de terrain, une rigueur méthodologique accrue, et la prise en compte des variables telles que le sexe, le stade de vie et les conditions thermiques. Si ces défis sont relevés, l’imagerie thermique pourrait révolutionner l’étude de la physiologie animale en milieu naturel, offrant une approche éthique, précise et hautement informative des processus adaptatifs.

alabillebaude

La chasse... demain !

L’année 2024, elle, restera celle de la reproduction record : 13 femelles et au moins 22 oursons, selon le Réseau Ours Brun. De quoi réjouir les caméras automatiques et les amateurs de peluches grandeur nature. Parmi les cas notables : Caramellita, fille de Flocon, Bambou, dont les trois oursons sont attribués à Néré, et Toundra, qui a eu la bonne idée d’avoir deux pères différents pour ses petits, un rare cas de « multipaternité » que la nature, parfois, invente mieux que les scénaristes. Mention spéciale à Mila, fille de Flocon, qui a donné naissance à une oursonne du même mâle : la reproduction père-fille fait donc son entrée dans le feuilleton de la faune pyrénéenne. Les noms des nouvelles mamans (Carline, Stella, Silène, Mila) ont été choisis par des écoliers, histoire de rappeler que la pédagogie commence tôt, même quand il s’agit de consanguinité. L’association Pays de l’Ours – Adet salue « le chemin parcouru » : dix ours relâchés entre 1996 et 2018 ont permis de sauver l’espèce. Aujourd’hui, face au risque de consanguinité, le message est clair : il faudra sans doute en relâcher de nouveaux. Les éleveurs apprécieront la perspective ! En attendant, le public peut participer à des randonnées d’observation, de mai à novembre, pour suivre les traces de l’animal et respirer l’air du succès écologique. Véritable symbole des Pyrénées, l’ours brun continue d’incarner un « succès de conservation », un peu fragile, certes, mais diablement photogénique. (Photo OFB)

L’année 2024, elle, restera celle de la reproduction record : 13 femelles et au moins 22 oursons, selon le Réseau Ours Brun. De quoi réjouir les caméras automatiques et les amateurs de peluches grandeur nature. Parmi les cas notables : Caramellita, fille de Flocon, Bambou, dont les trois oursons sont attribués à Néré, et Toundra, qui a eu la bonne idée d’avoir deux pères différents pour ses petits, un rare cas de « multipaternité » que la nature, parfois, invente mieux que les scénaristes. Mention spéciale à Mila, fille de Flocon, qui a donné naissance à une oursonne du même mâle : la reproduction père-fille fait donc son entrée dans le feuilleton de la faune pyrénéenne. Les noms des nouvelles mamans (Carline, Stella, Silène, Mila) ont été choisis par des écoliers, histoire de rappeler que la pédagogie commence tôt, même quand il s’agit de consanguinité. L’association Pays de l’Ours – Adet salue « le chemin parcouru » : dix ours relâchés entre 1996 et 2018 ont permis de sauver l’espèce. Aujourd’hui, face au risque de consanguinité, le message est clair : il faudra sans doute en relâcher de nouveaux. Les éleveurs apprécieront la perspective ! En attendant, le public peut participer à des randonnées d’observation, de mai à novembre, pour suivre les traces de l’animal et respirer l’air du succès écologique. Véritable symbole des Pyrénées, l’ours brun continue d’incarner un « succès de conservation », un peu fragile, certes, mais diablement photogénique. (Photo OFB)