Le Président de la République, Emmanuel Macron, s'est récemment prononcé sur la problématique de la cohabitation entre le pastoralisme et la présence du loup, lors d'une visite en Aveyron. Il a exprimé son souhait d'empêcher l'implantation des loups dans les zones où le pastoralisme est pratiqué, soulignant que cette promiscuité compromet les activités traditionnelles, dont l'élevage.  Le Président français a suggéré la possibilité d'accroître les mesures d'abattage des loups pour protéger les intérêts des éleveurs, qualifiant cette action de nécessaire pour préserver les territoires dédiés au pastoralisme. Lors de ses déclarations, Emmanuel Macron a critiqué l'accumulation de règles imposées aux éleveurs, affirmant que celles-ci compliquent leur quotidien sans apporter de solutions concrètes aux défis rencontrés. Il a également fait référence à la récente décision européenne de déclassifier le statut de protection du loup, une évolution controversée qui a suscité des réactions mitigées parmi les défenseurs de l’inutile prédateur. Le président a mis en garde contre les conséquences potentielles de la présence de ces grands animaux (ours, loup et même le vautour), affirmant qu’ils peuvent contraindre les éleveurs à déplacer leurs troupeaux vers des terrains moins adaptés, contribuant ainsi à l'abandon de certaines terres et augmentant le risque d'incendies futurs. En réaction aux propos d'Emmanuel Macron, Cédric Marteau de la LPO, a battu de l’aile en contestant l'idée d'exclure les loups des zones d'élevage, soulignant « l'absence de fondement scientifique à cette approche ». Puis il est parti en vrille, plaidant pour une collaboration continue avec les éleveurs et le renforcement des mesures visant à réduire les interactions entre les loups et les troupeaux... Pour ce rêve utopique, le calvaire des éleveurs continue...

Le Président français a suggéré la possibilité d'accroître les mesures d'abattage des loups pour protéger les intérêts des éleveurs, qualifiant cette action de nécessaire pour préserver les territoires dédiés au pastoralisme. Lors de ses déclarations, Emmanuel Macron a critiqué l'accumulation de règles imposées aux éleveurs, affirmant que celles-ci compliquent leur quotidien sans apporter de solutions concrètes aux défis rencontrés. Il a également fait référence à la récente décision européenne de déclassifier le statut de protection du loup, une évolution controversée qui a suscité des réactions mitigées parmi les défenseurs de l’inutile prédateur. Le président a mis en garde contre les conséquences potentielles de la présence de ces grands animaux (ours, loup et même le vautour), affirmant qu’ils peuvent contraindre les éleveurs à déplacer leurs troupeaux vers des terrains moins adaptés, contribuant ainsi à l'abandon de certaines terres et augmentant le risque d'incendies futurs. En réaction aux propos d'Emmanuel Macron, Cédric Marteau de la LPO, a battu de l’aile en contestant l'idée d'exclure les loups des zones d'élevage, soulignant « l'absence de fondement scientifique à cette approche ». Puis il est parti en vrille, plaidant pour une collaboration continue avec les éleveurs et le renforcement des mesures visant à réduire les interactions entre les loups et les troupeaux... Pour ce rêve utopique, le calvaire des éleveurs continue...

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

Cependant, en 2024, ces avancées ont ralenti, entravées par des instabilités politiques et des déficits budgétaires, nécessitant désormais un doublement de l'effort pour atteindre les cibles fixées pour 2030. Les impacts du changement climatique continuent de s'aggraver, avec des records mondiaux battus en termes de niveaux de GES, de températures atmosphériques et de réchauffement des océans. En France, deux tiers des émissions de GES proviennent encore des combustibles fossiles, soulignant l'urgence de la transition vers des sources d'énergie durables, pour atteindre les objectifs climatiques. L'aggravation des impacts affecte plusieurs secteurs, des écosystèmes forestiers aux systèmes alimentaires et à la santé publique, engendrant des pertes économiques considérables. Le Haut Conseil pour le Climat souligne la nécessité d'un sursaut collectif pour relancer l'action climatique en France. Cela implique de consolider rapidement le cadre d'action publique, renforcer les mesures structurelles et adopter une gouvernance solide avec des objectifs clairs pour 2030 et au-delà...

Cependant, en 2024, ces avancées ont ralenti, entravées par des instabilités politiques et des déficits budgétaires, nécessitant désormais un doublement de l'effort pour atteindre les cibles fixées pour 2030. Les impacts du changement climatique continuent de s'aggraver, avec des records mondiaux battus en termes de niveaux de GES, de températures atmosphériques et de réchauffement des océans. En France, deux tiers des émissions de GES proviennent encore des combustibles fossiles, soulignant l'urgence de la transition vers des sources d'énergie durables, pour atteindre les objectifs climatiques. L'aggravation des impacts affecte plusieurs secteurs, des écosystèmes forestiers aux systèmes alimentaires et à la santé publique, engendrant des pertes économiques considérables. Le Haut Conseil pour le Climat souligne la nécessité d'un sursaut collectif pour relancer l'action climatique en France. Cela implique de consolider rapidement le cadre d'action publique, renforcer les mesures structurelles et adopter une gouvernance solide avec des objectifs clairs pour 2030 et au-delà... Certes, vu son âge, il n’est aucunement agressif, mais il reste puissant et pourrait causer involontairement un accident. Quant à savoir comment il se comportera au moment du brame, c’est un risque que les autorités n’ont pas voulu prendre. Sa capture a été prise en charge par l'OFB...

Certes, vu son âge, il n’est aucunement agressif, mais il reste puissant et pourrait causer involontairement un accident. Quant à savoir comment il se comportera au moment du brame, c’est un risque que les autorités n’ont pas voulu prendre. Sa capture a été prise en charge par l'OFB... En réponse à cette problématique, les autorités locales ont décidé de concentrer leurs efforts sur la mise en place d'actions ciblées. Le nouveau statut permettra une gestion plus proactive de la population de sangliers, et les 23 communes concernées bénéficieront d'une meilleure organisation des opérations de piégeage, réalisées par des personnes formées et avec du matériel agréé.

En réponse à cette problématique, les autorités locales ont décidé de concentrer leurs efforts sur la mise en place d'actions ciblées. Le nouveau statut permettra une gestion plus proactive de la population de sangliers, et les 23 communes concernées bénéficieront d'une meilleure organisation des opérations de piégeage, réalisées par des personnes formées et avec du matériel agréé.  Cette affirmation repose sur des bases scientifiques solides et une gouvernance robuste, mettant en avant l'importance des incitations à la conservation pour les communautés locales impliquées. La Commission a également précisé que les consultations actuelles avec les autorités scientifiques des États membres concernent principalement l'opportunité d'inclure d'autres espèces dans l'annexe XIII du règlement (CE) n° 865/2006, un processus centré sur l'état de conservation des espèces, et non sur des considérations éthiques, sociales ou relatives aux droits de l'homme. Cette distinction souligne que les cadres juridiques européens sont exclusivement orientés vers la conservation des espèces sauvages. Les tensions politiques autour de la chasse internationale ont exacerbé ce débat, notamment dans le contexte des programmes de conservation communautaires en Afrique. La chasse réglementée est souvent intégrée aux stratégies nationales de biodiversité et de développement rural, malgré les critiques de certaines campagnes qui cherchent à lier la réglementation européenne sur le commerce des espèces sauvages aux droits de l'homme. L'International Council for Game and Wildlife Conservation a salué la position claire et scientifique de la Commission européenne, soutenant l'utilisation durable des ressources naturelles comme outil essentiel de conservation, sur des preuves scientifiques et respectueuses des cadres juridiques existants, afin que les communautés rurales bénéficient de manière juste de la gestion de leur faune sauvage.

Cette affirmation repose sur des bases scientifiques solides et une gouvernance robuste, mettant en avant l'importance des incitations à la conservation pour les communautés locales impliquées. La Commission a également précisé que les consultations actuelles avec les autorités scientifiques des États membres concernent principalement l'opportunité d'inclure d'autres espèces dans l'annexe XIII du règlement (CE) n° 865/2006, un processus centré sur l'état de conservation des espèces, et non sur des considérations éthiques, sociales ou relatives aux droits de l'homme. Cette distinction souligne que les cadres juridiques européens sont exclusivement orientés vers la conservation des espèces sauvages. Les tensions politiques autour de la chasse internationale ont exacerbé ce débat, notamment dans le contexte des programmes de conservation communautaires en Afrique. La chasse réglementée est souvent intégrée aux stratégies nationales de biodiversité et de développement rural, malgré les critiques de certaines campagnes qui cherchent à lier la réglementation européenne sur le commerce des espèces sauvages aux droits de l'homme. L'International Council for Game and Wildlife Conservation a salué la position claire et scientifique de la Commission européenne, soutenant l'utilisation durable des ressources naturelles comme outil essentiel de conservation, sur des preuves scientifiques et respectueuses des cadres juridiques existants, afin que les communautés rurales bénéficient de manière juste de la gestion de leur faune sauvage. Une fois l'animal abattu et les rituels d'usage observés, comme la brisée et les hommages rendus, surtout en compagnie, il est essentiel de procéder à l'éviscération. Cette étape implique l'extraction des entrailles, et l’ouverture du diaphragme pour vider la cage thoracique du sang qu’elle pourrait contenir. Le cœur et les poumons resteront attachés à la carcasse. Une fois cette opération terminée, l'intérieur de l’animal sera soigneusement essuyé avec de grandes poignées d’herbe. Ensuite, la véritable astuce réside dans l'utilisation des ronces, abondamment présentes dans l'environnement forestier. En coupant des pousses, le chasseur pourra les insérer dans la cavité abdominale de l'animal éviscéré. Les épines de ces ronces serviront de barrière naturelle, dissuadant efficacement les insectes de pénétrer à l’intérieur. Il est recommandé de serrer les pousses fermement pour occuper tout l'espace disponible et maximiser l'efficacité de cette protection. Pour compléter la méthode, l'animal ainsi préparé sera placé à l'ombre, sous un roncier dense ou sous un matelas de branchages. Ce simple abri naturel garantit que, quelques temps plus tard à la fin de la sortie, la venaison restera préservée, prête à être traitée plus avant ou transportée. En utilisant simplement ce que l'environnement offre, les chasseurs peuvent non seulement respecter les traditions ancestrales, mais aussi préserver la qualité et l'intégrité de la venaison.

Une fois l'animal abattu et les rituels d'usage observés, comme la brisée et les hommages rendus, surtout en compagnie, il est essentiel de procéder à l'éviscération. Cette étape implique l'extraction des entrailles, et l’ouverture du diaphragme pour vider la cage thoracique du sang qu’elle pourrait contenir. Le cœur et les poumons resteront attachés à la carcasse. Une fois cette opération terminée, l'intérieur de l’animal sera soigneusement essuyé avec de grandes poignées d’herbe. Ensuite, la véritable astuce réside dans l'utilisation des ronces, abondamment présentes dans l'environnement forestier. En coupant des pousses, le chasseur pourra les insérer dans la cavité abdominale de l'animal éviscéré. Les épines de ces ronces serviront de barrière naturelle, dissuadant efficacement les insectes de pénétrer à l’intérieur. Il est recommandé de serrer les pousses fermement pour occuper tout l'espace disponible et maximiser l'efficacité de cette protection. Pour compléter la méthode, l'animal ainsi préparé sera placé à l'ombre, sous un roncier dense ou sous un matelas de branchages. Ce simple abri naturel garantit que, quelques temps plus tard à la fin de la sortie, la venaison restera préservée, prête à être traitée plus avant ou transportée. En utilisant simplement ce que l'environnement offre, les chasseurs peuvent non seulement respecter les traditions ancestrales, mais aussi préserver la qualité et l'intégrité de la venaison. Brigitte Pilard-Landeau, de l'ONF, estime qu'à terme, jusqu'à 500 000 hectares de forêts domaniales pourraient être affectés, reflétant une crise sanitaire inédite. Ce constat est symptomatique d'un problème plus vaste lié au changement climatique, réduisant progressivement la compatibilité des essences avec leur environnement actuel.

Brigitte Pilard-Landeau, de l'ONF, estime qu'à terme, jusqu'à 500 000 hectares de forêts domaniales pourraient être affectés, reflétant une crise sanitaire inédite. Ce constat est symptomatique d'un problème plus vaste lié au changement climatique, réduisant progressivement la compatibilité des essences avec leur environnement actuel.  Les projections climatiques indiquent une diminution significative des aires de compatibilité pour les principales essences forestières françaises, pouvant atteindre jusqu'à 60%. Avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, prolongés et intenses, le paysage forestier est déjà en mutation profonde. Les forestiers et les chercheurs de l'ONF se retrouvent ainsi confrontés à un défi : adapter la gestion forestière pour répondre aux nouvelles réalités climatiques tout en préservant la biodiversité et la productivité des écosystèmes forestiers. Edouard Jacomet, chef de département gestion durable et multifonctionnelle des forêts de l'ONF, souligne l'importance de restaurer l'équilibre entre la forêt et les ongulés, pointant du doigt l'impact dévastateur de la surpopulation de grands herbivores sur la régénération forestière...

Les projections climatiques indiquent une diminution significative des aires de compatibilité pour les principales essences forestières françaises, pouvant atteindre jusqu'à 60%. Avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, prolongés et intenses, le paysage forestier est déjà en mutation profonde. Les forestiers et les chercheurs de l'ONF se retrouvent ainsi confrontés à un défi : adapter la gestion forestière pour répondre aux nouvelles réalités climatiques tout en préservant la biodiversité et la productivité des écosystèmes forestiers. Edouard Jacomet, chef de département gestion durable et multifonctionnelle des forêts de l'ONF, souligne l'importance de restaurer l'équilibre entre la forêt et les ongulés, pointant du doigt l'impact dévastateur de la surpopulation de grands herbivores sur la régénération forestière... Elle reprendra bien évidemment ses droits, car rien n’est jamais définitivement figé, et le vieil adage « chasser le naturel, il revient au galop » est toujours d’actualité. A oublier que chacun étant le prédateur d’un plus faible, mais la proie d’un plus fort, l’insupportable arrive. Depuis des années on se doutait bien que les chiffres communiqués étaient faussés, d’une part par la volonté d’imposer la présence des grands prédateurs, et d’autre part par des interventions humaines qui dénaturent complètement l’objectif recherché. Les conclusions sont connues à l’avance, mais le besoin de tenter l’expérience va éradiquer les premiers protecteurs de la montagne, ceux qui empêchent les biotopes de se refermer, et qui participent à l’entretien des chemins : les éleveurs. Depuis la ville, bien à l’abri derrière des murs, confortablement installés devant un écran de télé qui ne montre que des fausses images de la vraie nature, les bobos sont invités à venir passer ne serait-ce qu’une journée avec ceux qui pleurent tous les jours devant les cadavres de leurs animaux éventrés… La suite est imminente et la réaction ne viendra que quand ces bobos seront privés de campagne, de mer et de montagne, pour des raisons de sécurité. Des proies on vous dit !

Elle reprendra bien évidemment ses droits, car rien n’est jamais définitivement figé, et le vieil adage « chasser le naturel, il revient au galop » est toujours d’actualité. A oublier que chacun étant le prédateur d’un plus faible, mais la proie d’un plus fort, l’insupportable arrive. Depuis des années on se doutait bien que les chiffres communiqués étaient faussés, d’une part par la volonté d’imposer la présence des grands prédateurs, et d’autre part par des interventions humaines qui dénaturent complètement l’objectif recherché. Les conclusions sont connues à l’avance, mais le besoin de tenter l’expérience va éradiquer les premiers protecteurs de la montagne, ceux qui empêchent les biotopes de se refermer, et qui participent à l’entretien des chemins : les éleveurs. Depuis la ville, bien à l’abri derrière des murs, confortablement installés devant un écran de télé qui ne montre que des fausses images de la vraie nature, les bobos sont invités à venir passer ne serait-ce qu’une journée avec ceux qui pleurent tous les jours devant les cadavres de leurs animaux éventrés… La suite est imminente et la réaction ne viendra que quand ces bobos seront privés de campagne, de mer et de montagne, pour des raisons de sécurité. Des proies on vous dit ! les 9 et 10 juillet seront dédiés aux conférences, tables rondes, et ateliers participatifs au Palais des Congrès, tandis que le 11 juillet offrira des visites de terrain sur diverses communes de Bordeaux Métropole et des environs. Plus de 60 ateliers répartis sur 13 thématiques clés permettront d’explorer en profondeur des sujets tels que la planification territoriale, l’eau, l’agriculture, l’adaptation au changement climatique, la stratégie foncière, et les financements pour la biodiversité. Ces ateliers aborderont des questions pratiques comme l’intégration de la biodiversité dans les documents d’urbanisme, la gestion des eaux pluviales, et la mobilisation des acteurs agricoles pour la préservation des haies et prairies. Chaque session visera à fournir aux participants les outils nécessaires pour mettre en œuvre des politiques efficaces au niveau local, encourager l’engagement citoyen, et optimiser l’utilisation des budgets alloués à la biodiversité. En parallèle, deux événements complémentaires enrichiront les échanges : le Carrefour de la biodiversité, mettant en avant l’innovation territoriale avec près de 40 exposants, et les Assises nationales des Espaces naturels sensibles, dédiées à la préservation et à la valorisation des patrimoines naturels au niveau départemental. L’édition 2025 des « Rencontres Biodiversité & Territoires » représente ainsi une opportunité unique de rejoindre une dynamique nationale, de partager des expériences inspirantes, et d’acquérir des solutions concrètes pour renforcer l’action des collectivités en faveur de la biodiversité.

les 9 et 10 juillet seront dédiés aux conférences, tables rondes, et ateliers participatifs au Palais des Congrès, tandis que le 11 juillet offrira des visites de terrain sur diverses communes de Bordeaux Métropole et des environs. Plus de 60 ateliers répartis sur 13 thématiques clés permettront d’explorer en profondeur des sujets tels que la planification territoriale, l’eau, l’agriculture, l’adaptation au changement climatique, la stratégie foncière, et les financements pour la biodiversité. Ces ateliers aborderont des questions pratiques comme l’intégration de la biodiversité dans les documents d’urbanisme, la gestion des eaux pluviales, et la mobilisation des acteurs agricoles pour la préservation des haies et prairies. Chaque session visera à fournir aux participants les outils nécessaires pour mettre en œuvre des politiques efficaces au niveau local, encourager l’engagement citoyen, et optimiser l’utilisation des budgets alloués à la biodiversité. En parallèle, deux événements complémentaires enrichiront les échanges : le Carrefour de la biodiversité, mettant en avant l’innovation territoriale avec près de 40 exposants, et les Assises nationales des Espaces naturels sensibles, dédiées à la préservation et à la valorisation des patrimoines naturels au niveau départemental. L’édition 2025 des « Rencontres Biodiversité & Territoires » représente ainsi une opportunité unique de rejoindre une dynamique nationale, de partager des expériences inspirantes, et d’acquérir des solutions concrètes pour renforcer l’action des collectivités en faveur de la biodiversité.  Alors que les prédations se multiplient partout, sur le plateau de Millevaches les associations de protection du prédateur prônent la mise en place de « PastoraLoup », un programme visant à apporter un soutien complémentaire aux éleveurs en leur proposant gratuitement une aide humaine à la surveillance de troupeaux. Ces écolos défenseurs des loups ont tellement la trouille que ça tourne mal pour leurs protégés, qu’enfin, ils sortent les mains de leurs poches. Dommage que les financements des dégâts causés par cet inutile prédateur ne leur soient pas réclamés, auquel cas il y a longtemps que le problème serait réglé... « Le plateau de Millevaches mérite mieux qu'un face-à-face mortel », tel est l'intitulé du communiqué de presse paraphé par quinze associations de protection, et adressé à la préfecture de la Corrèze et aux médias locaux. Dans ce texte Carduelis, Ferus, One voice, Aspas et autres s'inquiètent de la situation sur le plateau de Millevaches où les prédations possiblement imputables à des loups se sont multipliées et ça n’est pas fini, d’autant plus que, dans un courrier de la préfète coordonnatrice du Plan national d’actions Loup et Activités d’élevage adressé aux préfectures concernées, on apprend que...

Alors que les prédations se multiplient partout, sur le plateau de Millevaches les associations de protection du prédateur prônent la mise en place de « PastoraLoup », un programme visant à apporter un soutien complémentaire aux éleveurs en leur proposant gratuitement une aide humaine à la surveillance de troupeaux. Ces écolos défenseurs des loups ont tellement la trouille que ça tourne mal pour leurs protégés, qu’enfin, ils sortent les mains de leurs poches. Dommage que les financements des dégâts causés par cet inutile prédateur ne leur soient pas réclamés, auquel cas il y a longtemps que le problème serait réglé... « Le plateau de Millevaches mérite mieux qu'un face-à-face mortel », tel est l'intitulé du communiqué de presse paraphé par quinze associations de protection, et adressé à la préfecture de la Corrèze et aux médias locaux. Dans ce texte Carduelis, Ferus, One voice, Aspas et autres s'inquiètent de la situation sur le plateau de Millevaches où les prédations possiblement imputables à des loups se sont multipliées et ça n’est pas fini, d’autant plus que, dans un courrier de la préfète coordonnatrice du Plan national d’actions Loup et Activités d’élevage adressé aux préfectures concernées, on apprend que... Comment répondre de manière plus efficace aux attentes sociétales ? Comment mobiliser l'intelligence collective pour résoudre les défis territoriaux contemporains ? Ces questions animeront les débats durant les deux journées. Les participants auront l'opportunité de se rassembler autour de plusieurs objectifs clés :

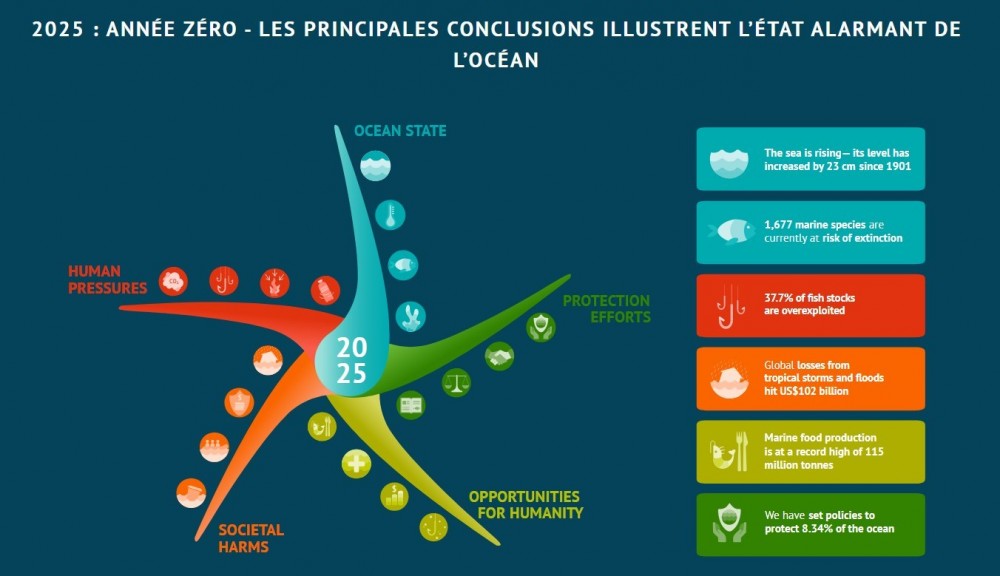

Comment répondre de manière plus efficace aux attentes sociétales ? Comment mobiliser l'intelligence collective pour résoudre les défis territoriaux contemporains ? Ces questions animeront les débats durant les deux journées. Les participants auront l'opportunité de se rassembler autour de plusieurs objectifs clés : C’est dans ce contexte qu’est lancé le Baromètre Étoile de Mer, un outil de suivi annuel dévoilé à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan (8 juin 2025). Ce baromètre offre une synthèse scientifique accessible à tous, soulignant l’interdépendance entre l’océan et l’humanité. Son format en étoile de mer à cinq branches est symbolique : la branche supérieure montre l’état de l’océan, tandis que les quatre autres illustrent les pressions humaines, les impacts sur les sociétés, les efforts de protection, et les opportunités offertes par l’océan. Les chiffres de 2025 sont préoccupants : le niveau marin a augmenté de 23 cm depuis 1901, les pertes économiques dues aux catastrophes naturelles ont atteint 102 milliards de dollars en 2023, et la température des océans a battu des records en 2024. Par ailleurs, bien que la production de nourriture marine ait atteint un sommet en 2022, plus d’un tiers des stocks de poissons sont surexploités, et 1 677 espèces marines sont désormais menacées. Le baromètre identifie plusieurs priorités stratégiques en lien avec l’Objectif de développement durable n°14 de l’ONU, dont la réduction de la pollution, la conservation des zones marines et le soutien à la pêche artisanale. En amont de la 3e Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3) et de la ratification du traité sur la haute mer (BBNJ), 2025 s’impose comme une année décisive pour la gouvernance internationale des océans.

C’est dans ce contexte qu’est lancé le Baromètre Étoile de Mer, un outil de suivi annuel dévoilé à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan (8 juin 2025). Ce baromètre offre une synthèse scientifique accessible à tous, soulignant l’interdépendance entre l’océan et l’humanité. Son format en étoile de mer à cinq branches est symbolique : la branche supérieure montre l’état de l’océan, tandis que les quatre autres illustrent les pressions humaines, les impacts sur les sociétés, les efforts de protection, et les opportunités offertes par l’océan. Les chiffres de 2025 sont préoccupants : le niveau marin a augmenté de 23 cm depuis 1901, les pertes économiques dues aux catastrophes naturelles ont atteint 102 milliards de dollars en 2023, et la température des océans a battu des records en 2024. Par ailleurs, bien que la production de nourriture marine ait atteint un sommet en 2022, plus d’un tiers des stocks de poissons sont surexploités, et 1 677 espèces marines sont désormais menacées. Le baromètre identifie plusieurs priorités stratégiques en lien avec l’Objectif de développement durable n°14 de l’ONU, dont la réduction de la pollution, la conservation des zones marines et le soutien à la pêche artisanale. En amont de la 3e Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3) et de la ratification du traité sur la haute mer (BBNJ), 2025 s’impose comme une année décisive pour la gouvernance internationale des océans. Cela reflète une transition vers une approche où la chasse sera de plus en plus reléguée au domaine des loisirs, tandis que la responsabilité critique de la gestion des populations d'animaux sauvages, sera confiée à un corps directement placé sous l'égide de l'Administration. A choisir entre aider les chasseurs à payer les dégâts, ou réduire les dégâts en renforçant le corps de louvetiers (toujours bénévoles mais un peu mieux aidés matériellement) l’Etat semble avoir tranché du côté qui lui coûtera le moins cher. Le bras armé de l’Administration se muscle, les exposés des motifs de cette proposition de loi expliquent pourquoi, dans la présentation de la députée Madame Sophie Pantel...

Cela reflète une transition vers une approche où la chasse sera de plus en plus reléguée au domaine des loisirs, tandis que la responsabilité critique de la gestion des populations d'animaux sauvages, sera confiée à un corps directement placé sous l'égide de l'Administration. A choisir entre aider les chasseurs à payer les dégâts, ou réduire les dégâts en renforçant le corps de louvetiers (toujours bénévoles mais un peu mieux aidés matériellement) l’Etat semble avoir tranché du côté qui lui coûtera le moins cher. Le bras armé de l’Administration se muscle, les exposés des motifs de cette proposition de loi expliquent pourquoi, dans la présentation de la députée Madame Sophie Pantel... « Mesdames, Messieurs,

« Mesdames, Messieurs,