- Aisne : la commune de Grouches-Luchuel vivra trois jours de festivités, du 23 au 25 août, avec un programme riche et varié. Comme chaque année depuis quatre ans, les chiens de chasse ouvriront les célébrations. Le samedi 23 août, dès 8 h 30, rue de la Grimpette, la société de chasse proposera sa traditionnelle matinée d’entraînement. L’après-midi, le stade municipal accueillera un tournoi de pétanque en doublettes, tandis qu’une restauration sera proposée à partir de 18 h.  À 18 h 30, salle des Gaillettes, place à l’apéritif musical, avec possibilité de petite restauration. La soirée se poursuivra avec trois moments clés : la messe à 18 h 30, le concert du groupe Lézéfémr à 20 h 30, et, à 22 h 30, le set de DJ L.K Forevent’s. Un feu d’artifice viendra clore la journée à la tombée de la nuit. Dimanche 24 août, dès 8 h, un parcours marche, trail ou VTT partira du stade municipal. Les amateurs de football se retrouveront au même endroit à 11 h pour assister aux matchs. Le déjeuner pourra être pris sur place, en musique grâce à Cocktail Music, de 12 h à 15 h. Lundi 25 août, à 17 h 30, le comité des fêtes et la municipalité offriront aux enfants grouchois des tours de manège gratuits, pour terminer la fête en beauté.

À 18 h 30, salle des Gaillettes, place à l’apéritif musical, avec possibilité de petite restauration. La soirée se poursuivra avec trois moments clés : la messe à 18 h 30, le concert du groupe Lézéfémr à 20 h 30, et, à 22 h 30, le set de DJ L.K Forevent’s. Un feu d’artifice viendra clore la journée à la tombée de la nuit. Dimanche 24 août, dès 8 h, un parcours marche, trail ou VTT partira du stade municipal. Les amateurs de football se retrouveront au même endroit à 11 h pour assister aux matchs. Le déjeuner pourra être pris sur place, en musique grâce à Cocktail Music, de 12 h à 15 h. Lundi 25 août, à 17 h 30, le comité des fêtes et la municipalité offriront aux enfants grouchois des tours de manège gratuits, pour terminer la fête en beauté.

- Alpes-Maritimes : à Bar-sur-Loup, un homme et son chien ont été attaqués par un sanglier, heureusement sans blessure grave. L’incident, confirmé par le maire, François Wyszkowski, illustre un problème devenu fréquent dans la zone de La Jarrerie, Estrabarry et Cheiron.  Les sangliers, souvent aperçus, trouvent facilement de la nourriture dans les poubelles, ou sont nourris volontairement par certains riverains, ce que le maire juge « inconcevable ». Il rappelle que la réglementation interdit formellement de nourrir les espèces classées Esod (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), dont le sanglier, et déplore un manque de civisme de la part de ceux qui laissent leurs déchets hors des containers prévus. Cet incident met en lumière la nécessité de respecter les consignes de sécurité et de cesser toute alimentation volontaire des sangliers pour limiter les risques.

Les sangliers, souvent aperçus, trouvent facilement de la nourriture dans les poubelles, ou sont nourris volontairement par certains riverains, ce que le maire juge « inconcevable ». Il rappelle que la réglementation interdit formellement de nourrir les espèces classées Esod (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), dont le sanglier, et déplore un manque de civisme de la part de ceux qui laissent leurs déchets hors des containers prévus. Cet incident met en lumière la nécessité de respecter les consignes de sécurité et de cesser toute alimentation volontaire des sangliers pour limiter les risques.

- Aude : début août, avant l’ouverture officielle de la chasse, une battue exceptionnelle aux sangliers a été organisée à Arquettes-en-Val, à la demande des vignerons inquiets face à l’augmentation des dégâts. Une vingtaine de chasseurs avait répondu à l’appel.  L’objectif était clair : réduire la population des bêtes noires. Quinze suidés ont été aperçus au cours de l’opération qui a duré trois heures, et trois ont été prélevés, dont un beau ragot de 111 kg. Pour André Pech, maire et vigneron, le bilan est positif : « Cette battue démontre à la fois son utilité et sa nécessité, compte tenu des dégâts considérables sur nos parcelles ». À l’issue de l’opération, l’ensemble des participants s’est retrouvé au local de chasse pour un moment convivial...

L’objectif était clair : réduire la population des bêtes noires. Quinze suidés ont été aperçus au cours de l’opération qui a duré trois heures, et trois ont été prélevés, dont un beau ragot de 111 kg. Pour André Pech, maire et vigneron, le bilan est positif : « Cette battue démontre à la fois son utilité et sa nécessité, compte tenu des dégâts considérables sur nos parcelles ». À l’issue de l’opération, l’ensemble des participants s’est retrouvé au local de chasse pour un moment convivial...

[ LIRE LA SUITE... ]

Ce « mégaflash », une décharge électrique unique et continue, a surpassé le précédent record de 768 km observé en avril 2020 entre le Mississippi et le Texas. Selon Michael Peterson, chercheur à l’Institut de recherche Georgia Tech, les mégaflashs apparaissent dans les systèmes convectifs de méso-échelle : d’immenses complexes orageux pouvant couvrir des centaines de kilomètres et durer plusieurs heures. Ces conditions favorisent la propagation horizontale des éclairs à travers les sommets nuageux. Par leur ampleur, ces phénomènes sont potentiellement plus dangereux qu’un éclair ordinaire. Cette observation a été confirmé grâce à une analyse inédite des données du satellite météorologique américain GOES 16, combinées à des observations terrestres. En 2017, bien que le satellite fût déjà opérationnel, les logiciels de traitement n’étaient pas encore capables de gérer des données aussi volumineuses. Ce n’est qu’avec le perfectionnement récent des outils informatiques que les chercheurs ont pu identifier et cartographier cet éclair, révélant ses différentes charges électriques, positives et négatives...

Ce « mégaflash », une décharge électrique unique et continue, a surpassé le précédent record de 768 km observé en avril 2020 entre le Mississippi et le Texas. Selon Michael Peterson, chercheur à l’Institut de recherche Georgia Tech, les mégaflashs apparaissent dans les systèmes convectifs de méso-échelle : d’immenses complexes orageux pouvant couvrir des centaines de kilomètres et durer plusieurs heures. Ces conditions favorisent la propagation horizontale des éclairs à travers les sommets nuageux. Par leur ampleur, ces phénomènes sont potentiellement plus dangereux qu’un éclair ordinaire. Cette observation a été confirmé grâce à une analyse inédite des données du satellite météorologique américain GOES 16, combinées à des observations terrestres. En 2017, bien que le satellite fût déjà opérationnel, les logiciels de traitement n’étaient pas encore capables de gérer des données aussi volumineuses. Ce n’est qu’avec le perfectionnement récent des outils informatiques que les chercheurs ont pu identifier et cartographier cet éclair, révélant ses différentes charges électriques, positives et négatives...

Ce sinistre, déclenché le 5 août, a causé un mort, parcouru 17 000 hectares, détruit 36 habitations, une vingtaine de hangars agricoles et ravagé entre 1 000 et 1 500 hectares de vignes, à quelques semaines des vendanges. Les effets de la fumée sur le raisin encore debout restent incertains, pouvant compromettre sa vinification. À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, village viticole lourdement touché, la ministre a exprimé la « solidarité nationale » face à un « traumatisme » qui concerne non seulement les habitants et agriculteurs locaux, mais l’ensemble du pays. Elle a participé à une réunion axée sur des « mesures d’urgence » et des « solutions durables » visant à reconstruire et renforcer la résilience des exploitations touchées. Pour répondre aux attentes des viticulteurs, déjà fragilisés par les aléas climatiques et économiques, Annie Genevard a annoncé la création d’un fonds d’urgence de huit millions d’euros. Cette enveloppe servira à indemniser les pertes de récoltes, la destruction de vignes, de bâtiments et de matériels agricoles. Elle a souligné la nécessité de repenser certains choix agricoles et d’intégrer la gestion de l’eau, afin de transformer la région en « lieu d’expertise » en matière de prévention et d’adaptation...

Ce sinistre, déclenché le 5 août, a causé un mort, parcouru 17 000 hectares, détruit 36 habitations, une vingtaine de hangars agricoles et ravagé entre 1 000 et 1 500 hectares de vignes, à quelques semaines des vendanges. Les effets de la fumée sur le raisin encore debout restent incertains, pouvant compromettre sa vinification. À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, village viticole lourdement touché, la ministre a exprimé la « solidarité nationale » face à un « traumatisme » qui concerne non seulement les habitants et agriculteurs locaux, mais l’ensemble du pays. Elle a participé à une réunion axée sur des « mesures d’urgence » et des « solutions durables » visant à reconstruire et renforcer la résilience des exploitations touchées. Pour répondre aux attentes des viticulteurs, déjà fragilisés par les aléas climatiques et économiques, Annie Genevard a annoncé la création d’un fonds d’urgence de huit millions d’euros. Cette enveloppe servira à indemniser les pertes de récoltes, la destruction de vignes, de bâtiments et de matériels agricoles. Elle a souligné la nécessité de repenser certains choix agricoles et d’intégrer la gestion de l’eau, afin de transformer la région en « lieu d’expertise » en matière de prévention et d’adaptation... La prévention, notamment en limitant l’introduction et la propagation d’espèces exotiques, reste la mesure la plus efficace. Cependant, cette gestion repose sur une connaissance précise de l’état et de l’évolution des invasions biologiques, or les données sont souvent fragmentées et incomplètes.

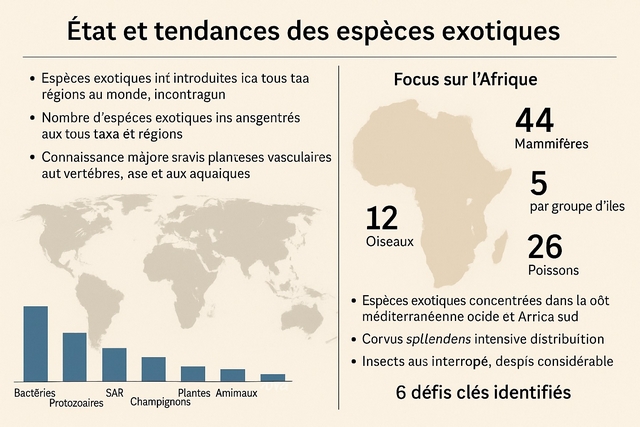

La prévention, notamment en limitant l’introduction et la propagation d’espèces exotiques, reste la mesure la plus efficace. Cependant, cette gestion repose sur une connaissance précise de l’état et de l’évolution des invasions biologiques, or les données sont souvent fragmentées et incomplètes.  Le rapport mondial de l’IPBES dresse un panorama complet sur six grands groupes taxonomiques (bactéries, protozoaires, SAR, champignons, plantes et animaux), révélant que des espèces exotiques sont désormais établies dans toutes les régions, y compris l’Antarctique et les îles les plus isolées. Leur nombre augmente dans tous les groupes et toutes les zones, souvent à un rythme accéléré. Des lacunes majeures persistent, en particulier pour les taxons autres que les plantes vasculaires et les vertébrés, ainsi que dans les régions d’Afrique, d’Asie centrale et dans les milieux aquatiques. Les listes existantes représentent des minima, appelant à des efforts soutenus pour combler ces vides. Six défis prioritaires sont identifiés, allant de l’amélioration des méthodes de suivi à l’harmonisation des données...

Le rapport mondial de l’IPBES dresse un panorama complet sur six grands groupes taxonomiques (bactéries, protozoaires, SAR, champignons, plantes et animaux), révélant que des espèces exotiques sont désormais établies dans toutes les régions, y compris l’Antarctique et les îles les plus isolées. Leur nombre augmente dans tous les groupes et toutes les zones, souvent à un rythme accéléré. Des lacunes majeures persistent, en particulier pour les taxons autres que les plantes vasculaires et les vertébrés, ainsi que dans les régions d’Afrique, d’Asie centrale et dans les milieux aquatiques. Les listes existantes représentent des minima, appelant à des efforts soutenus pour combler ces vides. Six défis prioritaires sont identifiés, allant de l’amélioration des méthodes de suivi à l’harmonisation des données... À 18 h 30, salle des Gaillettes, place à l’apéritif musical, avec possibilité de petite restauration. La soirée se poursuivra avec trois moments clés : la messe à 18 h 30, le concert du groupe Lézéfémr à 20 h 30, et, à 22 h 30, le set de DJ L.K Forevent’s. Un feu d’artifice viendra clore la journée à la tombée de la nuit. Dimanche 24 août, dès 8 h, un parcours marche, trail ou VTT partira du stade municipal. Les amateurs de football se retrouveront au même endroit à 11 h pour assister aux matchs. Le déjeuner pourra être pris sur place, en musique grâce à Cocktail Music, de 12 h à 15 h. Lundi 25 août, à 17 h 30, le comité des fêtes et la municipalité offriront aux enfants grouchois des tours de manège gratuits, pour terminer la fête en beauté.

À 18 h 30, salle des Gaillettes, place à l’apéritif musical, avec possibilité de petite restauration. La soirée se poursuivra avec trois moments clés : la messe à 18 h 30, le concert du groupe Lézéfémr à 20 h 30, et, à 22 h 30, le set de DJ L.K Forevent’s. Un feu d’artifice viendra clore la journée à la tombée de la nuit. Dimanche 24 août, dès 8 h, un parcours marche, trail ou VTT partira du stade municipal. Les amateurs de football se retrouveront au même endroit à 11 h pour assister aux matchs. Le déjeuner pourra être pris sur place, en musique grâce à Cocktail Music, de 12 h à 15 h. Lundi 25 août, à 17 h 30, le comité des fêtes et la municipalité offriront aux enfants grouchois des tours de manège gratuits, pour terminer la fête en beauté. Les sangliers, souvent aperçus, trouvent facilement de la nourriture dans les poubelles, ou sont nourris volontairement par certains riverains, ce que le maire juge « inconcevable ». Il rappelle que la réglementation interdit formellement de nourrir les espèces classées Esod (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), dont le sanglier, et déplore un manque de civisme de la part de ceux qui laissent leurs déchets hors des containers prévus. Cet incident met en lumière la nécessité de respecter les consignes de sécurité et de cesser toute alimentation volontaire des sangliers pour limiter les risques.

Les sangliers, souvent aperçus, trouvent facilement de la nourriture dans les poubelles, ou sont nourris volontairement par certains riverains, ce que le maire juge « inconcevable ». Il rappelle que la réglementation interdit formellement de nourrir les espèces classées Esod (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), dont le sanglier, et déplore un manque de civisme de la part de ceux qui laissent leurs déchets hors des containers prévus. Cet incident met en lumière la nécessité de respecter les consignes de sécurité et de cesser toute alimentation volontaire des sangliers pour limiter les risques. L’objectif était clair : réduire la population des bêtes noires. Quinze suidés ont été aperçus au cours de l’opération qui a duré trois heures, et trois ont été prélevés, dont un beau ragot de 111 kg. Pour André Pech, maire et vigneron, le bilan est positif : « Cette battue démontre à la fois son utilité et sa nécessité, compte tenu des dégâts considérables sur nos parcelles ». À l’issue de l’opération, l’ensemble des participants s’est retrouvé au local de chasse pour un moment convivial...

L’objectif était clair : réduire la population des bêtes noires. Quinze suidés ont été aperçus au cours de l’opération qui a duré trois heures, et trois ont été prélevés, dont un beau ragot de 111 kg. Pour André Pech, maire et vigneron, le bilan est positif : « Cette battue démontre à la fois son utilité et sa nécessité, compte tenu des dégâts considérables sur nos parcelles ». À l’issue de l’opération, l’ensemble des participants s’est retrouvé au local de chasse pour un moment convivial... Tout a commencé entre 2017 et 2022, période durant laquelle la FDC a réclamé à la société de Vaudrémont plus de 22 000 € pour compenser les dégâts causés par le gibier. Estimant ces sommes exagérées, Daniel Trema a décidé de saisir le tribunal administratif. La justice lui a donné raison : les délibérations des assemblées générales qui fixaient ces montants ont été jugées irrégulières. La FDC, ne s’est pas arrêtée à ce revers et a porté l’affaire devant le Conseil d’État, espérant faire annuler la décision initiale et faire reconnaître la légalité de ses délibérations. Mais le 8 juillet dernier, la plus haute juridiction administrative a rejeté son pourvoi. La décision est désormais définitive : toutes les délibérations de 2017 à 2022 sont annulées.

Tout a commencé entre 2017 et 2022, période durant laquelle la FDC a réclamé à la société de Vaudrémont plus de 22 000 € pour compenser les dégâts causés par le gibier. Estimant ces sommes exagérées, Daniel Trema a décidé de saisir le tribunal administratif. La justice lui a donné raison : les délibérations des assemblées générales qui fixaient ces montants ont été jugées irrégulières. La FDC, ne s’est pas arrêtée à ce revers et a porté l’affaire devant le Conseil d’État, espérant faire annuler la décision initiale et faire reconnaître la légalité de ses délibérations. Mais le 8 juillet dernier, la plus haute juridiction administrative a rejeté son pourvoi. La décision est désormais définitive : toutes les délibérations de 2017 à 2022 sont annulées.  Pour Daniel Trema, les conséquences sont claires : « Tous les appels de fonds effectués depuis 2017 pour indemniser les dégâts sont nuls », affirme-t-il. Le responsable de chasse ne cache pas sa volonté de voir les jugements pleinement appliqués. S’il insiste sur le fait qu’il ne cherche pas la confrontation, il dénonce néanmoins un système de répartition inadapté. Selon lui, la gestion des dégâts devrait être repensée, notamment en tenant compte des particularités locales : « Quand on a du maïs en bordure de forêt, il faudrait des clôtures. Et pour les agriculteurs, c’est aux chasseurs d’assumer cette responsabilité », explique-t-il, soulignant la complexité du problème. Face à cette décision, la FDC 52 adopte une position prudente. Sa directrice, Charlette Chandosne, reconnaît attendre les conseils de ses avocats. Elle rappelle que la loi impose de compenser les dégâts agricoles et précise que, quoi qu’il en soit, « les dégâts seront payés ». Selon elle, la logique de responsabilisation par zones, qui remonte à la fin des années 1970, conserve toute sa pertinence. Une nouvelle consultation des adhérents sera donc organisée à la rentrée afin de décider des modalités à venir. « On appliquera ce qu’il faut appliquer », conclut Charlette Chandosne, en annonçant une réunion décisive en septembre.

Pour Daniel Trema, les conséquences sont claires : « Tous les appels de fonds effectués depuis 2017 pour indemniser les dégâts sont nuls », affirme-t-il. Le responsable de chasse ne cache pas sa volonté de voir les jugements pleinement appliqués. S’il insiste sur le fait qu’il ne cherche pas la confrontation, il dénonce néanmoins un système de répartition inadapté. Selon lui, la gestion des dégâts devrait être repensée, notamment en tenant compte des particularités locales : « Quand on a du maïs en bordure de forêt, il faudrait des clôtures. Et pour les agriculteurs, c’est aux chasseurs d’assumer cette responsabilité », explique-t-il, soulignant la complexité du problème. Face à cette décision, la FDC 52 adopte une position prudente. Sa directrice, Charlette Chandosne, reconnaît attendre les conseils de ses avocats. Elle rappelle que la loi impose de compenser les dégâts agricoles et précise que, quoi qu’il en soit, « les dégâts seront payés ». Selon elle, la logique de responsabilisation par zones, qui remonte à la fin des années 1970, conserve toute sa pertinence. Une nouvelle consultation des adhérents sera donc organisée à la rentrée afin de décider des modalités à venir. « On appliquera ce qu’il faut appliquer », conclut Charlette Chandosne, en annonçant une réunion décisive en septembre. Le choc fut immense, tant pour les organisateurs que pour les visiteurs, mis devant le fait accompli le matin même. Après des mois de préparation, d’investissement humain et financier, la fête s’est effondrée en quelques heures. Malgré une demande officielle de dérogation, détaillant toutes les mesures de sécurité prévues, la préfecture a opposé un refus, communiqué seulement la veille au soir. Les organisateurs se retrouvent ainsi piégés par une décision de dernière minute, sans marge de manœuvre pour s’adapter. Sur place, les bénévoles ont tenté de maintenir une ambiance conviviale, remerciant le public pour son soutien. Mais la déception était palpable. Un simple panneau aux entrées du site rappelait que : « pour des raisons indépendantes de notre volonté et suite à un arrêté préfectoral en vigueur, les activités s’arrêteront à midi ». Un coup de massue pour un événement considéré comme l’un des grands rendez-vous nationaux de la chasse. Les conséquences financières sont catastrophiques. Cette fête du 15 août constitue en effet une ressource majeure pour l’Association Chasse Cheval Loisir, organisatrice de l’événement. Or, avec l’arrêt prématuré, les recettes attendues se sont envolées alors que les dépenses restent inchangées. Face à ce gouffre financier, un appel urgent aux dons a été lancé sur la page Facebook officielle. L’association espère récolter des fonds pour éviter de compromettre sa survie... Mais cette décision soulève aussi de vives interrogations. Excès de prudence ou logique disproportionnée ? Les mesures de sécurité prévues par les organisateurs n’ont pas été prises en compte. Le refus, tombé à la dernière minute, apparaît comme un mépris du travail colossal accompli par des bénévoles passionnés. Ce type de décision, autoritaire et imprévisible, fragilise gravement le tissu associatif local. Elle laisse un goût amer : celui d’une fête gâchée, d’efforts anéantis et d’une filière cynégétique une fois encore stigmatisée.

Le choc fut immense, tant pour les organisateurs que pour les visiteurs, mis devant le fait accompli le matin même. Après des mois de préparation, d’investissement humain et financier, la fête s’est effondrée en quelques heures. Malgré une demande officielle de dérogation, détaillant toutes les mesures de sécurité prévues, la préfecture a opposé un refus, communiqué seulement la veille au soir. Les organisateurs se retrouvent ainsi piégés par une décision de dernière minute, sans marge de manœuvre pour s’adapter. Sur place, les bénévoles ont tenté de maintenir une ambiance conviviale, remerciant le public pour son soutien. Mais la déception était palpable. Un simple panneau aux entrées du site rappelait que : « pour des raisons indépendantes de notre volonté et suite à un arrêté préfectoral en vigueur, les activités s’arrêteront à midi ». Un coup de massue pour un événement considéré comme l’un des grands rendez-vous nationaux de la chasse. Les conséquences financières sont catastrophiques. Cette fête du 15 août constitue en effet une ressource majeure pour l’Association Chasse Cheval Loisir, organisatrice de l’événement. Or, avec l’arrêt prématuré, les recettes attendues se sont envolées alors que les dépenses restent inchangées. Face à ce gouffre financier, un appel urgent aux dons a été lancé sur la page Facebook officielle. L’association espère récolter des fonds pour éviter de compromettre sa survie... Mais cette décision soulève aussi de vives interrogations. Excès de prudence ou logique disproportionnée ? Les mesures de sécurité prévues par les organisateurs n’ont pas été prises en compte. Le refus, tombé à la dernière minute, apparaît comme un mépris du travail colossal accompli par des bénévoles passionnés. Ce type de décision, autoritaire et imprévisible, fragilise gravement le tissu associatif local. Elle laisse un goût amer : celui d’une fête gâchée, d’efforts anéantis et d’une filière cynégétique une fois encore stigmatisée. Selon eux, le monopole de l’usage de la force, donc de la mise à mort, devrait revenir à l’État. Mais cette prise de position, si elle semble vertueuse en apparence, omet des réalités fondamentales. Car dans ce débat de principes, ces Suisses ont oublié les grands prédateurs. Sur les loups, lynx et ours, pas un mot. Peut-être que... pour ces militants de l’écologie protectionniste, les cerfs « cruellement tués » par les chasseurs, préféreraient sans doute « mourir de plaisir » sous les crocs des loups, qui commencent souvent à les dévorer vivants.

Selon eux, le monopole de l’usage de la force, donc de la mise à mort, devrait revenir à l’État. Mais cette prise de position, si elle semble vertueuse en apparence, omet des réalités fondamentales. Car dans ce débat de principes, ces Suisses ont oublié les grands prédateurs. Sur les loups, lynx et ours, pas un mot. Peut-être que... pour ces militants de l’écologie protectionniste, les cerfs « cruellement tués » par les chasseurs, préféreraient sans doute « mourir de plaisir » sous les crocs des loups, qui commencent souvent à les dévorer vivants.  Car oui, c’est aussi cela la nature. Et contrairement à une balle bien placée, la mort par prédation n’a rien d’instantané, ni d’indolore. Le paradoxe est frappant : les mêmes qui dénoncent la chasse en invoquant le bien-être animal ferment les yeux sur la souffrance provoquée par les prédateurs. On parle ici d’animaux traqués, stressés, épuisés, parfois mutilés vivants, et qui agonisent pendant des heures. Le « naturel » n’est pas toujours synonyme d’éthique. Quant à l’alternative phare défendue par l’IG, l’immunocontraception, elle reste une solution de laboratoire, lourde à mettre en œuvre, coûteuse, et aux résultats incertains à l’échelle des populations entières. Peut-on sérieusement gérer une faune dynamique, évolutive, soumise aux pressions humaines, agricoles et climatiques, avec des seringues et des hypothèses de chercheurs ? Il est illusoire de penser qu’on pourra se passer d’abattages ciblés dans un monde où les habitats naturels fondent comme neige au soleil...

Car oui, c’est aussi cela la nature. Et contrairement à une balle bien placée, la mort par prédation n’a rien d’instantané, ni d’indolore. Le paradoxe est frappant : les mêmes qui dénoncent la chasse en invoquant le bien-être animal ferment les yeux sur la souffrance provoquée par les prédateurs. On parle ici d’animaux traqués, stressés, épuisés, parfois mutilés vivants, et qui agonisent pendant des heures. Le « naturel » n’est pas toujours synonyme d’éthique. Quant à l’alternative phare défendue par l’IG, l’immunocontraception, elle reste une solution de laboratoire, lourde à mettre en œuvre, coûteuse, et aux résultats incertains à l’échelle des populations entières. Peut-on sérieusement gérer une faune dynamique, évolutive, soumise aux pressions humaines, agricoles et climatiques, avec des seringues et des hypothèses de chercheurs ? Il est illusoire de penser qu’on pourra se passer d’abattages ciblés dans un monde où les habitats naturels fondent comme neige au soleil... Malgré plusieurs décennies d’alertes scientifiques, les trajectoires des émissions de gaz à effet de serre laissent craindre que le seuil critique de réchauffement de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle sera franchi dès les prochaines décennies, voire avant la moitié du XXIe siècle. Le premier volume du dernier rapport du GIEC, fruit d’une collaboration internationale rassemblant près de 250 scientifiques de plus de 60 pays, confirme avec force la progression continue du réchauffement global. Le rapport souligne que la hausse de la température moyenne planétaire s’est accentuée et qu’elle pourrait dépasser le seuil de 1,5°C entre 2021 et 2040. Ce palier, fixé par l’accord de Paris en 2015 comme limite à ne pas dépasser pour éviter les conséquences les plus catastrophiques, semble désormais à portée de main. Toutefois, comme pour une éruption volcanique dont on sait qu’elle finira par survenir sans pouvoir prédire précisément la date, les scientifiques restent certains de l’inéluctabilité du changement climatique, mais incertains quant au calendrier exact de ses impacts...

Malgré plusieurs décennies d’alertes scientifiques, les trajectoires des émissions de gaz à effet de serre laissent craindre que le seuil critique de réchauffement de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle sera franchi dès les prochaines décennies, voire avant la moitié du XXIe siècle. Le premier volume du dernier rapport du GIEC, fruit d’une collaboration internationale rassemblant près de 250 scientifiques de plus de 60 pays, confirme avec force la progression continue du réchauffement global. Le rapport souligne que la hausse de la température moyenne planétaire s’est accentuée et qu’elle pourrait dépasser le seuil de 1,5°C entre 2021 et 2040. Ce palier, fixé par l’accord de Paris en 2015 comme limite à ne pas dépasser pour éviter les conséquences les plus catastrophiques, semble désormais à portée de main. Toutefois, comme pour une éruption volcanique dont on sait qu’elle finira par survenir sans pouvoir prédire précisément la date, les scientifiques restent certains de l’inéluctabilité du changement climatique, mais incertains quant au calendrier exact de ses impacts... La préfète Régine Pam parle d’un basculement vers une véritable crise, convoquant à Bassoncourt, le 12 août, les éleveurs et les représentants agricoles, en présence de Jean-Paul Celet, préfet référent loup. Les témoignages sont accablants : pertes économiques considérables, avenir incertain de la filière ovine, emplois menacés. Certains, comme Stéphane Roussey de la Cobevim, réclament l’élimination pure et simple du prédateur, jugeant les mesures actuelles inefficaces. Les éleveurs dénoncent une réglementation inadaptée aux plaines, demandent des aides financières renforcées et une régulation accrue. L’État, de son côté, a engagé près de 700 000 € pour les indemnisations et le matériel de protection, auxquels il faut ajouter la mobilisation des 32 lieutenants de louveterie du département, et délivré neuf autorisations de tir. Mais, malgré tout ce déploiement de force, les résultats restent minimes, puisqu’il n’y a eu, à ce jour, qu’un seul contact avec un loup, sans abattage. Les acteurs locaux réclament donc des décisions adaptées, rapides et ciblées, tandis que la préfecture évoque des pistes telles que des crédits d’urgence, un fonds de compensation et l’extension des tirs d’élimination...

La préfète Régine Pam parle d’un basculement vers une véritable crise, convoquant à Bassoncourt, le 12 août, les éleveurs et les représentants agricoles, en présence de Jean-Paul Celet, préfet référent loup. Les témoignages sont accablants : pertes économiques considérables, avenir incertain de la filière ovine, emplois menacés. Certains, comme Stéphane Roussey de la Cobevim, réclament l’élimination pure et simple du prédateur, jugeant les mesures actuelles inefficaces. Les éleveurs dénoncent une réglementation inadaptée aux plaines, demandent des aides financières renforcées et une régulation accrue. L’État, de son côté, a engagé près de 700 000 € pour les indemnisations et le matériel de protection, auxquels il faut ajouter la mobilisation des 32 lieutenants de louveterie du département, et délivré neuf autorisations de tir. Mais, malgré tout ce déploiement de force, les résultats restent minimes, puisqu’il n’y a eu, à ce jour, qu’un seul contact avec un loup, sans abattage. Les acteurs locaux réclament donc des décisions adaptées, rapides et ciblées, tandis que la préfecture évoque des pistes telles que des crédits d’urgence, un fonds de compensation et l’extension des tirs d’élimination... La centrale de Gravelines, située près de Dunkerque, est la plus grande centrale nucléaire d’Europe occidentale. Elle utilise l’eau du port voisin pour assurer le refroidissement de ses réacteurs. Or, au moment des faits, une importante concentration de méduses a dérivé dans la zone. Ces animaux gélatineux se sont accumulés dans les grilles de filtration des stations de pompage, réduisant la circulation de l’eau nécessaire au fonctionnement normal des installations. En conséquence, le système de protection a déclenché un arrêt automatique des réacteurs encore en activité. Les unités 1 et 5 étaient quant à elles déjà à l’arrêt pour maintenance, tandis que l’unité 6 n’était pas mentionnée comme affectée. L’ASN souligne que ces procédures automatiques sont prévues pour éviter toute surchauffe et que les risques liés à de tels événements sont parfaitement identifiés. Les scientifiques estiment que plusieurs facteurs expliquent la prolifération croissante des méduses dans les mers tempérées, notamment en mer du Nord. Les équipes techniques ont immédiatement engagé les opérations de nettoyage et de vérification des équipements. Le redémarrage progressif des réacteurs pourrait nécessiter plusieurs jours, le temps d’assurer que les circuits d’eau de refroidissement sont totalement dégagés et que toutes les conditions de sécurité sont remplies.

La centrale de Gravelines, située près de Dunkerque, est la plus grande centrale nucléaire d’Europe occidentale. Elle utilise l’eau du port voisin pour assurer le refroidissement de ses réacteurs. Or, au moment des faits, une importante concentration de méduses a dérivé dans la zone. Ces animaux gélatineux se sont accumulés dans les grilles de filtration des stations de pompage, réduisant la circulation de l’eau nécessaire au fonctionnement normal des installations. En conséquence, le système de protection a déclenché un arrêt automatique des réacteurs encore en activité. Les unités 1 et 5 étaient quant à elles déjà à l’arrêt pour maintenance, tandis que l’unité 6 n’était pas mentionnée comme affectée. L’ASN souligne que ces procédures automatiques sont prévues pour éviter toute surchauffe et que les risques liés à de tels événements sont parfaitement identifiés. Les scientifiques estiment que plusieurs facteurs expliquent la prolifération croissante des méduses dans les mers tempérées, notamment en mer du Nord. Les équipes techniques ont immédiatement engagé les opérations de nettoyage et de vérification des équipements. Le redémarrage progressif des réacteurs pourrait nécessiter plusieurs jours, le temps d’assurer que les circuits d’eau de refroidissement sont totalement dégagés et que toutes les conditions de sécurité sont remplies. ce corps a évolué pour répondre aux défis contemporains tout en préservant ses racines historiques.

ce corps a évolué pour répondre aux défis contemporains tout en préservant ses racines historiques.  Aujourd'hui, bien que les grands prédateurs soient de retour dans la plupart des régions de France, le rôle du lieutenant de louveterie s'est élargi. En tant qu'intermédiaire entre les autorités administratives, les chasseurs et les défenseurs de la biodiversité, il jongle avec les intérêts souvent divergents, de ces parties prenantes. Son engagement réside dans la préservation de l'équilibre fragile entre la protection des espèces sauvages, et la gestion nécessaire des populations animales pouvant causer des dommages économiques ou écologiques, comme les sangliers, les renards et les cervidés. La régulation demeure au cœur de son action. Les missions de battues administratives, menées en collaboration avec les chasseurs locaux, visent à limiter les nuisances causées par une surpopulation animale. Ces interventions se déroulent dans le strict respect de la législation et des normes éthiques, mettant un point d'honneur à considérer les dynamiques écologiques et les spécificités locales pour une gestion durable et responsable...

Aujourd'hui, bien que les grands prédateurs soient de retour dans la plupart des régions de France, le rôle du lieutenant de louveterie s'est élargi. En tant qu'intermédiaire entre les autorités administratives, les chasseurs et les défenseurs de la biodiversité, il jongle avec les intérêts souvent divergents, de ces parties prenantes. Son engagement réside dans la préservation de l'équilibre fragile entre la protection des espèces sauvages, et la gestion nécessaire des populations animales pouvant causer des dommages économiques ou écologiques, comme les sangliers, les renards et les cervidés. La régulation demeure au cœur de son action. Les missions de battues administratives, menées en collaboration avec les chasseurs locaux, visent à limiter les nuisances causées par une surpopulation animale. Ces interventions se déroulent dans le strict respect de la législation et des normes éthiques, mettant un point d'honneur à considérer les dynamiques écologiques et les spécificités locales pour une gestion durable et responsable...  Sur la fiche de baguage reçue en retour, on découvre l’itinéraire de l’oiseau, la distance parcourue, le temps écoulé depuis sa capture initiale. Et parfois, ces données laissent pantois... Il arrive qu’un simple coup d’œil aux chiffres suffise à mesurer la performance. Ainsi, une sarcelle d’hiver baguée sur les côtes de la mer du Nord, fut reprise dès le lendemain dans la réserve de Doñana, au cœur du delta du Guadalquivir, en Andalousie. Elle avait parcouru plus de 1 800 kilomètres en moins de 24 heures. De même, des canards colverts, bagués en Camargue le matin, ont été observés le soir même dans le nord de la France, ayant franchi plus de 700 kilomètres dans la journée. Les oies cendrées, grandes voyageuses de nos zones humides, réservent aussi leur lot de surprises. Parmi celles qui hivernent chaque année sur les rives du lac du Der, en Champagne, un petit groupe porteur de colliers colorés numérotés a été observé faisant de rapides allers-retours en Hollande. Ces déplacements express démontrent à quel point certaines espèces gèrent leur migration avec souplesse, capables de franchir de longues distances pour répondre à une opportunité alimentaire, ou à un caprice de la météo...

Sur la fiche de baguage reçue en retour, on découvre l’itinéraire de l’oiseau, la distance parcourue, le temps écoulé depuis sa capture initiale. Et parfois, ces données laissent pantois... Il arrive qu’un simple coup d’œil aux chiffres suffise à mesurer la performance. Ainsi, une sarcelle d’hiver baguée sur les côtes de la mer du Nord, fut reprise dès le lendemain dans la réserve de Doñana, au cœur du delta du Guadalquivir, en Andalousie. Elle avait parcouru plus de 1 800 kilomètres en moins de 24 heures. De même, des canards colverts, bagués en Camargue le matin, ont été observés le soir même dans le nord de la France, ayant franchi plus de 700 kilomètres dans la journée. Les oies cendrées, grandes voyageuses de nos zones humides, réservent aussi leur lot de surprises. Parmi celles qui hivernent chaque année sur les rives du lac du Der, en Champagne, un petit groupe porteur de colliers colorés numérotés a été observé faisant de rapides allers-retours en Hollande. Ces déplacements express démontrent à quel point certaines espèces gèrent leur migration avec souplesse, capables de franchir de longues distances pour répondre à une opportunité alimentaire, ou à un caprice de la météo...