Plus de vingt mille bêtes noires au plan de chasse, qui dit mieux ? La Meuse chasse en plein délire et la fièvre noire atteint chaque hiver nos forêts, dans le grand manège des 4x4 rutilants. Des adjudications folles, imposant un business forcené, ont donné une image détestable de ce beau département.  Vous avez dit nature ? Vous avez dit biodiversité ? Ici « Môssieur », c’est le règne du cochon, dont on peut se demander, pour certains endroits, ce qu’il a encore de sauvage… Magnifique département forestier français, la Meuse n’accueille malheureusement aucune industrie pour mettre son bois en valeur, ni aucune filière de transformation. De son côté, l’agriculture industrielle a tout sacrifié aux dieux « Maïs » et « Colza », et les paysages dévastés par les remembrements ne permettent plus au petit gibier d’abonder comme autrefois. Pourtant, en bons petits Gaulois qui ne s’en laissent pas compter, quelques chasseurs de petites sociétés et d’ACCA particulièrement, ont fui le système argenté de la facilité. Abandonnant cocottes et porcheries, ils ont entrepris un travail de fond pour restaurer une vie aussi naturelle que diversifiée. Au nord, l’immense GIC du Val Dunois est devenu une véritable référence, avec des résultats plus que flatteurs obtenus à force de travail. Au sud, plus modeste, mais avec une belle réussite également, on y trouve le petit village où réside Aurélie, une jolie petite blondinette passionnée de chasse. « On la voit depuis toujours avec son père et elle ne manque aucun rendez-vous » assurent les chasseurs du village. Nous sommes dans le Barrois et loin, très loin des grandes routes...

Vous avez dit nature ? Vous avez dit biodiversité ? Ici « Môssieur », c’est le règne du cochon, dont on peut se demander, pour certains endroits, ce qu’il a encore de sauvage… Magnifique département forestier français, la Meuse n’accueille malheureusement aucune industrie pour mettre son bois en valeur, ni aucune filière de transformation. De son côté, l’agriculture industrielle a tout sacrifié aux dieux « Maïs » et « Colza », et les paysages dévastés par les remembrements ne permettent plus au petit gibier d’abonder comme autrefois. Pourtant, en bons petits Gaulois qui ne s’en laissent pas compter, quelques chasseurs de petites sociétés et d’ACCA particulièrement, ont fui le système argenté de la facilité. Abandonnant cocottes et porcheries, ils ont entrepris un travail de fond pour restaurer une vie aussi naturelle que diversifiée. Au nord, l’immense GIC du Val Dunois est devenu une véritable référence, avec des résultats plus que flatteurs obtenus à force de travail. Au sud, plus modeste, mais avec une belle réussite également, on y trouve le petit village où réside Aurélie, une jolie petite blondinette passionnée de chasse. « On la voit depuis toujours avec son père et elle ne manque aucun rendez-vous » assurent les chasseurs du village. Nous sommes dans le Barrois et loin, très loin des grandes routes...

Côté Loisirs, Les Récits...

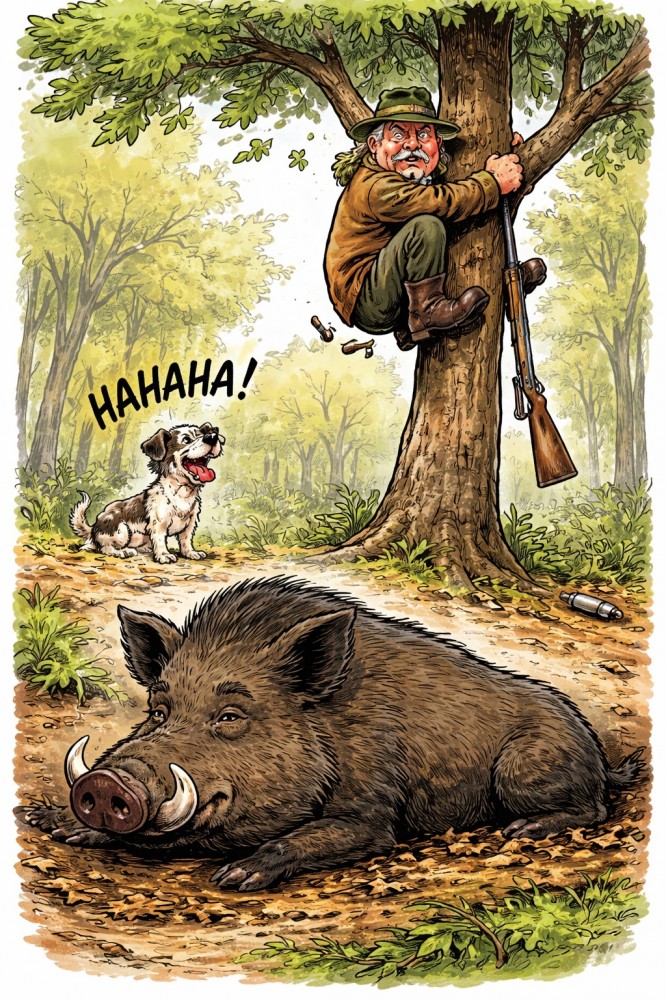

Les après-midi étaient donc l’occasion rêvée pour quelques exercices d’observation, ou pour se faire remarquer par la gent animale. Étienne, ancien de la marine, adorait raconter ses exploits : traversées épiques de la rade de Brest (toujours sur le port), captures de requins imaginaires, et sangliers terrassés par ses soins… le tout agrémenté de détails tellement précis qu’ils en devenaient fantasmagoriques. Il appela Drisse, sa petite chienne bâtarde au flair inégalé, mais à la motivation variable. Drisse, descendante d’un croisement improbable entre un chien de vache et un Beagle, sembla réfléchir trois bonnes minutes, avant de se décider à quitter le poêle. « Allez, Drisse, on y va ! » s’exclama Étienne. La chienne fit un tour sur elle-même et, comme pour protester contre l’absurdité de la mission, s’éloigna… de trois mètres à peine. Après quelques négociations musclées à base de friandises et de voix suppliantes, ils prirent enfin le chemin des épines noires, fusil en main et deux cartouches de 21 grains en poche. En bordure d’un épais buisson, Étienne aperçut une motte de terre fraîchement retournée. « Trop tôt pour des taupes… » murmura-t-il, le sourcil froncé. L’instinct le trompait rarement : c’était un sanglier, et pas un petit modèle. Drisse, enfin éveillée, lança la traque, leva le ragot. Etienne lâcha, à une vingtaine de mètres, ses deux coups, atteignant la bête noire à la patte avant droite. Et là, miracle… ou catastrophe : le sanglier chargea furieusement, comme si Étienne avait signé son propre bon d'entrée anticipée pour l’enfer...

Les après-midi étaient donc l’occasion rêvée pour quelques exercices d’observation, ou pour se faire remarquer par la gent animale. Étienne, ancien de la marine, adorait raconter ses exploits : traversées épiques de la rade de Brest (toujours sur le port), captures de requins imaginaires, et sangliers terrassés par ses soins… le tout agrémenté de détails tellement précis qu’ils en devenaient fantasmagoriques. Il appela Drisse, sa petite chienne bâtarde au flair inégalé, mais à la motivation variable. Drisse, descendante d’un croisement improbable entre un chien de vache et un Beagle, sembla réfléchir trois bonnes minutes, avant de se décider à quitter le poêle. « Allez, Drisse, on y va ! » s’exclama Étienne. La chienne fit un tour sur elle-même et, comme pour protester contre l’absurdité de la mission, s’éloigna… de trois mètres à peine. Après quelques négociations musclées à base de friandises et de voix suppliantes, ils prirent enfin le chemin des épines noires, fusil en main et deux cartouches de 21 grains en poche. En bordure d’un épais buisson, Étienne aperçut une motte de terre fraîchement retournée. « Trop tôt pour des taupes… » murmura-t-il, le sourcil froncé. L’instinct le trompait rarement : c’était un sanglier, et pas un petit modèle. Drisse, enfin éveillée, lança la traque, leva le ragot. Etienne lâcha, à une vingtaine de mètres, ses deux coups, atteignant la bête noire à la patte avant droite. Et là, miracle… ou catastrophe : le sanglier chargea furieusement, comme si Étienne avait signé son propre bon d'entrée anticipée pour l’enfer... A l'approche du garde, les chiens ne firent pas un mouvement. « Salut à toi, Magicien ! Je t'apporte ce que tu m'as demandé. Ces Messieurs ont chassé hier et ils ont tué des bécasses ». « Salut à toi, Chandon ! ». Le berger examinait maintenant les petites plumes que Chandon avait arrachées à la base des rémiges des voyageuses. Il en éprouvait la souplesse, et son œil en mesurait l'extrême finesse. L'homme attirait et retenait l'attention. Nul, mieux que lui, ne traitait les maladies par les « simples », ou remettait en place un membre luxé. Il n'avait pas son pareil pour prédire le temps ni pour enrayer une épidémie frappant le troupeau avec lequel il vivait, loin des hommes. Pour toute distraction, il taillait dans le tilleul des sujets figurant des animaux sauvages, ou des personnages empruntés à la Bible. Il peignait ensuite ces véritables miniatures en teintes surprenantes de délicatesse, grâce à des colorants dont il avait le secret, employant en guise de pinceau, la plume particulière que porte la bécasse à l'extrémité de chacune de ses ailes. Parfois, il se plongeait dans la lecture d'antiques traités d'alchimie et de livres sacrés, parchemins jaunis, transmis fidèlement de génération en génération, et qui ne le quittaient jamais. Il n'en fallait pas davantage pour que la plupart des gens, ignorant le nom du berger, l'ait surnommé « Le Magicien »...

A l'approche du garde, les chiens ne firent pas un mouvement. « Salut à toi, Magicien ! Je t'apporte ce que tu m'as demandé. Ces Messieurs ont chassé hier et ils ont tué des bécasses ». « Salut à toi, Chandon ! ». Le berger examinait maintenant les petites plumes que Chandon avait arrachées à la base des rémiges des voyageuses. Il en éprouvait la souplesse, et son œil en mesurait l'extrême finesse. L'homme attirait et retenait l'attention. Nul, mieux que lui, ne traitait les maladies par les « simples », ou remettait en place un membre luxé. Il n'avait pas son pareil pour prédire le temps ni pour enrayer une épidémie frappant le troupeau avec lequel il vivait, loin des hommes. Pour toute distraction, il taillait dans le tilleul des sujets figurant des animaux sauvages, ou des personnages empruntés à la Bible. Il peignait ensuite ces véritables miniatures en teintes surprenantes de délicatesse, grâce à des colorants dont il avait le secret, employant en guise de pinceau, la plume particulière que porte la bécasse à l'extrémité de chacune de ses ailes. Parfois, il se plongeait dans la lecture d'antiques traités d'alchimie et de livres sacrés, parchemins jaunis, transmis fidèlement de génération en génération, et qui ne le quittaient jamais. Il n'en fallait pas davantage pour que la plupart des gens, ignorant le nom du berger, l'ait surnommé « Le Magicien »... L’article, signé par « Les Piérides », décrivait avec force détails cette fuite hors du commun, évoquant la frayeur des habitants et les recherches engagées pour capturer l’animal. Cependant, ce récit ne fit pas l’unanimité auprès des lecteurs, certains émettant des doutes sur la nature exacte de l’animal en question. En effet, plusieurs témoignages faisaient état d’une incohérence : le « tigre » évoqué ressemblait davantage à une panthère.

L’article, signé par « Les Piérides », décrivait avec force détails cette fuite hors du commun, évoquant la frayeur des habitants et les recherches engagées pour capturer l’animal. Cependant, ce récit ne fit pas l’unanimité auprès des lecteurs, certains émettant des doutes sur la nature exacte de l’animal en question. En effet, plusieurs témoignages faisaient état d’une incohérence : le « tigre » évoqué ressemblait davantage à une panthère.  Cette remarque fut confirmée par un lecteur attentif, qui s’appuyait sur l’illustration publiée par « Le Petit Parisien », un autre journal ayant relaté l’affaire. Selon lui, l’image en question, bien exécutée, ne laissait guère de doute sur l’identité de l’animal. Cette confusion donna lieu à un débat dans les colonnes des journaux, où lecteurs et chroniqueurs s’affrontaient sur des détails zoologiques. Si certains continuaient de défendre la version officielle d’un tigre, d’autres s’interrogeaient sur la capacité des reporters à identifier correctement un grand félin en pleine course. Une telle méprise pouvait-elle être attribuée à l’effroi provoqué par l’évasion, ou à l’envie de dramatiser encore davantage l’histoire pour captiver les foules ? Quoi qu’il en soit, cet épisode permit à la presse de l’époque d’illustrer une fois de plus son rôle central dans la société : non seulement relater les événements, mais aussi susciter débats, émotions et curiosité scientifique. La question reste cependant ouverte : s’agissait-il d’un tigre majestueux ou d’une panthère agile ? Les archives ne permettent pas de trancher définitivement, mais cet incident continue d’alimenter l’imaginaire collectif, comme un écho des temps où les hommes vivaient encore fascinés par les mystères du règne animal…

Cette remarque fut confirmée par un lecteur attentif, qui s’appuyait sur l’illustration publiée par « Le Petit Parisien », un autre journal ayant relaté l’affaire. Selon lui, l’image en question, bien exécutée, ne laissait guère de doute sur l’identité de l’animal. Cette confusion donna lieu à un débat dans les colonnes des journaux, où lecteurs et chroniqueurs s’affrontaient sur des détails zoologiques. Si certains continuaient de défendre la version officielle d’un tigre, d’autres s’interrogeaient sur la capacité des reporters à identifier correctement un grand félin en pleine course. Une telle méprise pouvait-elle être attribuée à l’effroi provoqué par l’évasion, ou à l’envie de dramatiser encore davantage l’histoire pour captiver les foules ? Quoi qu’il en soit, cet épisode permit à la presse de l’époque d’illustrer une fois de plus son rôle central dans la société : non seulement relater les événements, mais aussi susciter débats, émotions et curiosité scientifique. La question reste cependant ouverte : s’agissait-il d’un tigre majestueux ou d’une panthère agile ? Les archives ne permettent pas de trancher définitivement, mais cet incident continue d’alimenter l’imaginaire collectif, comme un écho des temps où les hommes vivaient encore fascinés par les mystères du règne animal…

et le plus prolifique en matière de chasse aux sangliers, on tente de refaire le monde chaque fois que possible. C’est ici que le premier plan de chasse sanglier a été porté sur les fonds baptismaux, aux forceps il est vrai, et quand on voit ce qu’il est devenu, une sourde angoisse vous serre la gorge et vous donne envie de laisser rouler de grosses larmes. Dans un silence complice, inspiré peut être par nos voisins hollandais grands spécialistes des massacres d’oies, on asphyxie, on empoisonne et on massacre en masse. A l’image des tontons flingueurs, « on éparpille, on flingue, on dynamite, on disperse, on ventile… ». Pays du double langage, ceux là même qui prônent la quasi-éradication de ce magnifique animal qu’est Sus scrofa, au prétexte des dégâts qu’il commet, appliquent sur leur propre territoire une protection forcenée et douteuse, à force d’amendes dignes des plus riches émirats. C’est dans cette ambiance décontractée et surréaliste, qui mettrait tous les syndicalistes dans la rue, qu’une équipe de chasseurs à l’arc prend son plaisir sur un petit territoire. Immédiatement suspectée, compte tenu de ses étranges pratiques, elle a été, comme on peut l’imaginer ici, l’une des premières victimes de battues administratives punitives, organisées pour faire baisser la pression avec le monde agricole. Immolé sur l’hôtel de la médiocrité, un seul sanglier, le seul vu, a été le martyr expiatoire de ce procès en sorcellerie...

et le plus prolifique en matière de chasse aux sangliers, on tente de refaire le monde chaque fois que possible. C’est ici que le premier plan de chasse sanglier a été porté sur les fonds baptismaux, aux forceps il est vrai, et quand on voit ce qu’il est devenu, une sourde angoisse vous serre la gorge et vous donne envie de laisser rouler de grosses larmes. Dans un silence complice, inspiré peut être par nos voisins hollandais grands spécialistes des massacres d’oies, on asphyxie, on empoisonne et on massacre en masse. A l’image des tontons flingueurs, « on éparpille, on flingue, on dynamite, on disperse, on ventile… ». Pays du double langage, ceux là même qui prônent la quasi-éradication de ce magnifique animal qu’est Sus scrofa, au prétexte des dégâts qu’il commet, appliquent sur leur propre territoire une protection forcenée et douteuse, à force d’amendes dignes des plus riches émirats. C’est dans cette ambiance décontractée et surréaliste, qui mettrait tous les syndicalistes dans la rue, qu’une équipe de chasseurs à l’arc prend son plaisir sur un petit territoire. Immédiatement suspectée, compte tenu de ses étranges pratiques, elle a été, comme on peut l’imaginer ici, l’une des premières victimes de battues administratives punitives, organisées pour faire baisser la pression avec le monde agricole. Immolé sur l’hôtel de la médiocrité, un seul sanglier, le seul vu, a été le martyr expiatoire de ce procès en sorcellerie... Ce dimanche-là, vers dix-neuf heures, la sonnerie du téléphone retentit chez Bernard, conducteur de chien de rouge. « Allô, Bernard ? Ici Jean-Pierre. Es-tu libre demain matin ? J’ai un de mes gars qui a tiré, en fin de chasse, un sanglier assez gros, m’assure-t-il, et qui accuse le coup. Il plie les antérieurs, pique du nez, se relève et repart. Qu’en penses-tu ? ». En bon conducteur prudent, Bernard donne son avis et confirme le lieu et l’heure du rendez-vous pour le lendemain matin. Le lundi, à huit heures précises, Jean-Pierre, adjudicataire du lot de chasse, accompagné du tireur, attend l’équipe de recherche, qui ne tarde pas à les rejoindre. Ensemble, ils se rendent sur la chasse, à l’anschuss. Claude, l’auteur du coup de feu, se repositionne comme la veille et décrit calmement la scène qu’il a vécue en quelques secondes. Duck von Percival, assis derrière la longe, semblait très attentif à la description des événements. Quelques minutes plus tard, Bernard passe la botte au cou du teckel et l’invite à chercher les indices de blessure laissés par le sanglier. Les consignes du conducteur sont simples : dans les parties humides couvertes de roseaux, la progression se fera en ligne, conducteur et chien sur la piste, accompagnateurs couvrant les flancs droit et gauche en surveillant attentivement les quelques mètres de visibilité qui s’offrent devant le chien de rouge. Très appliqué dans son travail, Duck empaume rapidement une voie. Soupçonneux, Bernard arrête le chien, cherchant la goutte de sang qui confirmerait que la trace est la bonne. Effectivement, quelques mètres plus loin, à une cinquantaine de centimètres de hauteur, sur la partie gauche d’une canne de jonc, une trace rougeâtre confirme le bon choix du chien. La recherche est lancée…

Ce dimanche-là, vers dix-neuf heures, la sonnerie du téléphone retentit chez Bernard, conducteur de chien de rouge. « Allô, Bernard ? Ici Jean-Pierre. Es-tu libre demain matin ? J’ai un de mes gars qui a tiré, en fin de chasse, un sanglier assez gros, m’assure-t-il, et qui accuse le coup. Il plie les antérieurs, pique du nez, se relève et repart. Qu’en penses-tu ? ». En bon conducteur prudent, Bernard donne son avis et confirme le lieu et l’heure du rendez-vous pour le lendemain matin. Le lundi, à huit heures précises, Jean-Pierre, adjudicataire du lot de chasse, accompagné du tireur, attend l’équipe de recherche, qui ne tarde pas à les rejoindre. Ensemble, ils se rendent sur la chasse, à l’anschuss. Claude, l’auteur du coup de feu, se repositionne comme la veille et décrit calmement la scène qu’il a vécue en quelques secondes. Duck von Percival, assis derrière la longe, semblait très attentif à la description des événements. Quelques minutes plus tard, Bernard passe la botte au cou du teckel et l’invite à chercher les indices de blessure laissés par le sanglier. Les consignes du conducteur sont simples : dans les parties humides couvertes de roseaux, la progression se fera en ligne, conducteur et chien sur la piste, accompagnateurs couvrant les flancs droit et gauche en surveillant attentivement les quelques mètres de visibilité qui s’offrent devant le chien de rouge. Très appliqué dans son travail, Duck empaume rapidement une voie. Soupçonneux, Bernard arrête le chien, cherchant la goutte de sang qui confirmerait que la trace est la bonne. Effectivement, quelques mètres plus loin, à une cinquantaine de centimètres de hauteur, sur la partie gauche d’une canne de jonc, une trace rougeâtre confirme le bon choix du chien. La recherche est lancée… La ferme de la Corderie, comme la plupart dans la région, était polyvalente : sur ses cinquante hectares, un tiers était en jachère triennale, un tiers en pâture et le dernier tiers consacré à la culture de céréales, destinées en grande partie à l’alimentation du cheptel, six vaches laitières et trois chevaux de trait. La mécanisation n’avait pas encore fait ses ravages et la campagne offrait un air de tranquillité reposante. Sans moteur, le silence vous enveloppait et laissait aux yeux le plaisir de découvrir une faune abondante. Ici, des lapins grignotaient des brins d’origan. Là, un lièvre dérangé fuyait vers un gîte plus discret, tandis qu’une compagnie de perdrix prenait son essor dans un bruissement d’ailes retentissant. C’est dans ce contexte que la petite Élisabeth venait presque chaque dimanche avec ses parents et son petit chien, un gigolo genre ratier, au pelage blanc sans rayures mais orné d’une belle tache noire sur l’œil gauche, rendre visite à sa cousine Michèle, petite voisine du fermier. À la ferme, une vieille chienne, descendante lointaine d’un Beauceron, n’en avait conservé que la taille, à défaut des couleurs. Elle avait pour tâche quotidienne de rassembler les vaches laitières en vue de la traite. Mais ce dimanche-là, derrière la grange à fourrage, il s’en passa des choses…

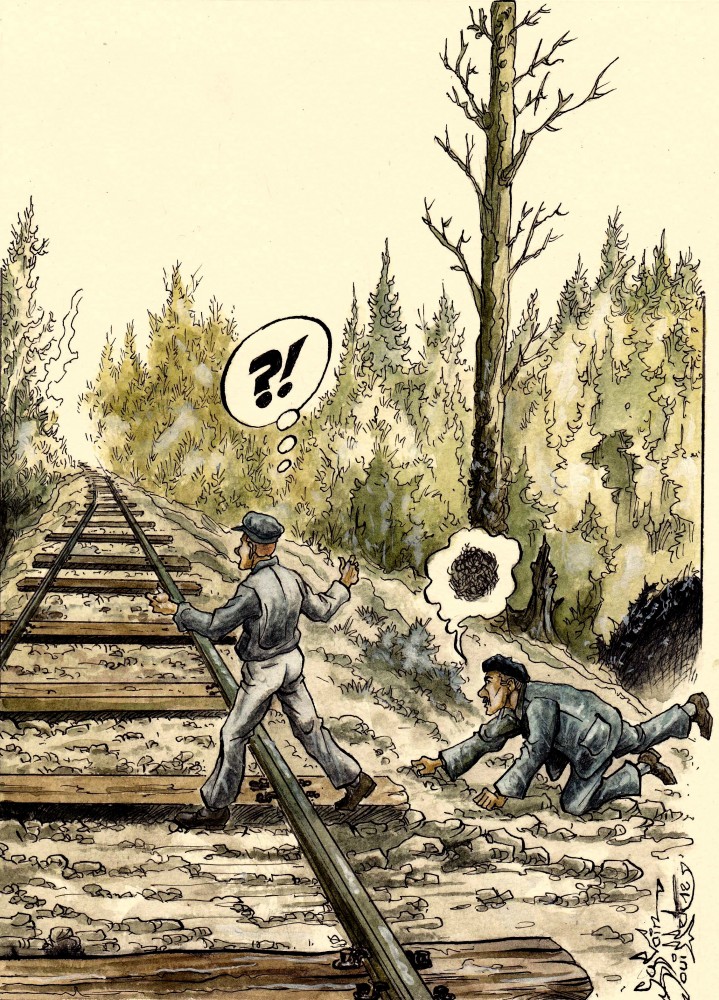

La ferme de la Corderie, comme la plupart dans la région, était polyvalente : sur ses cinquante hectares, un tiers était en jachère triennale, un tiers en pâture et le dernier tiers consacré à la culture de céréales, destinées en grande partie à l’alimentation du cheptel, six vaches laitières et trois chevaux de trait. La mécanisation n’avait pas encore fait ses ravages et la campagne offrait un air de tranquillité reposante. Sans moteur, le silence vous enveloppait et laissait aux yeux le plaisir de découvrir une faune abondante. Ici, des lapins grignotaient des brins d’origan. Là, un lièvre dérangé fuyait vers un gîte plus discret, tandis qu’une compagnie de perdrix prenait son essor dans un bruissement d’ailes retentissant. C’est dans ce contexte que la petite Élisabeth venait presque chaque dimanche avec ses parents et son petit chien, un gigolo genre ratier, au pelage blanc sans rayures mais orné d’une belle tache noire sur l’œil gauche, rendre visite à sa cousine Michèle, petite voisine du fermier. À la ferme, une vieille chienne, descendante lointaine d’un Beauceron, n’en avait conservé que la taille, à défaut des couleurs. Elle avait pour tâche quotidienne de rassembler les vaches laitières en vue de la traite. Mais ce dimanche-là, derrière la grange à fourrage, il s’en passa des choses… Le croyant mort, sa femme, comme beaucoup d’autres, avait suivi un soldat américain au-delà de l’Atlantique. Aujourd’hui, prévenus de son retour, le maire et ses adjoints, l’air plutôt gêné, attendent le bus de 10 heures et ce rapatrié de Russie. Pas d’étreintes, pas d’embrassades, rien qu’un grand silence pesant pour accueillir le revenant et sa pauvre valise. Il est de retour au village, vivant certes, mais encore très amaigri et terriblement seul. Sur le seuil de sa maison, les élus s’éclipsent discrètement, sans échanger un seul mot… Quelques années ont passé qui ont permis au « Dédé » de remettre de l’ordre dans sa maison et son petit atelier pillés pendant sa longue absence. Il a repris ses occupations et on a oublié l’épisode pénible de son retour. Le Dédé est serrurier et il y a beaucoup de travail dans la région après les désastres des années passées. Avant la guerre, il était maréchal ferrant mais avec l’arrivée des tracteurs, il a fallu se reconvertir. Il s’est tourné vers le fer forgé et son carnet de commandes est plein « pour plusieurs générations » comme il dit. Il travaille seul pour « préserver sa tranquillité » depuis que la solitude est devenue son univers et c’est toujours seul qu’on le voit parfois, à la pêche ou à la chasse. Venu de nulle part, un petit roquet moche comme un pou et sans âge s’est épris d’amitié pour lui et ne le quitte plus...

Le croyant mort, sa femme, comme beaucoup d’autres, avait suivi un soldat américain au-delà de l’Atlantique. Aujourd’hui, prévenus de son retour, le maire et ses adjoints, l’air plutôt gêné, attendent le bus de 10 heures et ce rapatrié de Russie. Pas d’étreintes, pas d’embrassades, rien qu’un grand silence pesant pour accueillir le revenant et sa pauvre valise. Il est de retour au village, vivant certes, mais encore très amaigri et terriblement seul. Sur le seuil de sa maison, les élus s’éclipsent discrètement, sans échanger un seul mot… Quelques années ont passé qui ont permis au « Dédé » de remettre de l’ordre dans sa maison et son petit atelier pillés pendant sa longue absence. Il a repris ses occupations et on a oublié l’épisode pénible de son retour. Le Dédé est serrurier et il y a beaucoup de travail dans la région après les désastres des années passées. Avant la guerre, il était maréchal ferrant mais avec l’arrivée des tracteurs, il a fallu se reconvertir. Il s’est tourné vers le fer forgé et son carnet de commandes est plein « pour plusieurs générations » comme il dit. Il travaille seul pour « préserver sa tranquillité » depuis que la solitude est devenue son univers et c’est toujours seul qu’on le voit parfois, à la pêche ou à la chasse. Venu de nulle part, un petit roquet moche comme un pou et sans âge s’est épris d’amitié pour lui et ne le quitte plus... C’était la période où l’on ressortait les vieux fusils, qui étaient soigneusement cachés dans les caves, les greniers et même les annexes des bâtiments agricoles, plutôt rustiques à l’époque. Bref, la machine se remettait lentement en marche, chaque nemrod recherchant pour la chasse, tout ce qui pouvait envoyer une gerbe de plombs avec un minimum de risques. Les tubes des armes avaient souffert d’une claustration prolongée au cours de laquelle la rouille avait fait son œuvre, prélevant tous les ans un peu de ce précieux métal qui fait la solidité des canons et leur résistance au coup de feu. Mais, si les armes étaient farouchement recherchées, les munitions l’étaient aussi. Les balles ? N’en parlons pas ! D’une part, les canons affinés ne les auraient probablement pas supportées, d’autre part, elles n’étaient pas à la mode, et enfin, hormis les « grands » chasseurs qui allaient « guerroyer le gibier » en Afrique, elles ne faisaient pas partie de ces cartouches avec lesquelles on culbutait les sangliers. Seules les chevrotines comptaient. Avec elles, du 7 aux 28 grains, soigneusement rangées dans leurs étuis cartonnés, les bêtes noires avaient intérêt à durcir leur armure, avant de se la faire trouer...

C’était la période où l’on ressortait les vieux fusils, qui étaient soigneusement cachés dans les caves, les greniers et même les annexes des bâtiments agricoles, plutôt rustiques à l’époque. Bref, la machine se remettait lentement en marche, chaque nemrod recherchant pour la chasse, tout ce qui pouvait envoyer une gerbe de plombs avec un minimum de risques. Les tubes des armes avaient souffert d’une claustration prolongée au cours de laquelle la rouille avait fait son œuvre, prélevant tous les ans un peu de ce précieux métal qui fait la solidité des canons et leur résistance au coup de feu. Mais, si les armes étaient farouchement recherchées, les munitions l’étaient aussi. Les balles ? N’en parlons pas ! D’une part, les canons affinés ne les auraient probablement pas supportées, d’autre part, elles n’étaient pas à la mode, et enfin, hormis les « grands » chasseurs qui allaient « guerroyer le gibier » en Afrique, elles ne faisaient pas partie de ces cartouches avec lesquelles on culbutait les sangliers. Seules les chevrotines comptaient. Avec elles, du 7 aux 28 grains, soigneusement rangées dans leurs étuis cartonnés, les bêtes noires avaient intérêt à durcir leur armure, avant de se la faire trouer... Né en 1820, petit-fils de Charles X, Henri d’Artois grandit dans l’ombre de l’exil, mais sans renoncer à son retour au pays. Il observait la France comme un veneur guette la forêt, élaborant son plan de retour : une monarchie débarrassée de l’arbitraire, respectueuse des libertés individuelles et religieuses, appuyée sur une administration décentralisée. La défaite de Sedan et la chute du Second Empire en 1870 offraient enfin au prétendant l’occasion de revenir au premier rang. L’Assemblée, issue des élections de février 1871, était majoritairement monarchiste. Le terrain était prêt, la battue organisée, le gibier politique presque acculé. Mais comme dans toute chasse, même royale, une règle, un détail, peut faire manquer le coup décisif. Ce détail, ce fut un drapeau. Henri d’Artois, fidèle à son honneur comme un veneur à sa meute, refusait obstinément de renoncer au drapeau blanc des Bourbons, symbole de son lignage et des chasses glorieuses de ses ancêtres. Pour lui, le tricolore n’était que l’étendard de la Révolution. Dans son manifeste de juillet 1871, il s’exclama : « Je suis prêt à tout pour relever mon pays de ses ruines […] le seul sacrifice que je ne puis lui faire, c’est celui de mon honneur. Je ne laisserai pas arracher de mes mains l’étendard d’Henri IV, de François Ier et de Jeanne d’Arc. Il a flotté sur mon berceau, je veux qu’il ombrage ma tombe... ». Comme un chasseur préférant s’abstenir de tirer plutôt que de prendre le risque de blesser, Henri d’Artois choisit l’honneur au détriment de l’efficacité politique. Même lorsque légitimistes et orléanistes parvinrent à s’entendre en 1873, ouvrant la voie à une restauration monarchique, il resta campé sur son refus. Ni les députés, ni le pape Pie IX, ni les nécessités du moment ne purent l’ébranler. Cette fidélité au drapeau blanc fut sa grandeur autant que sa perte. Le titre lui échappa, et la 3e République s’enracina pour soixante-dix ans. Henri d’Artois, chasseur inflexible, resta jusqu’à sa mort, en 1883, ce « roi sans couronne », fidèle à son étendard comme à une proie idéale qu’il ne voulut jamais abattre au prix d’un compromis.

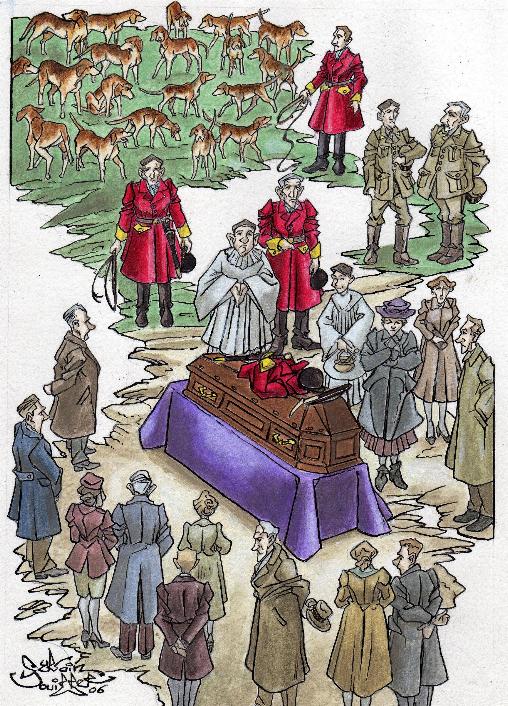

Né en 1820, petit-fils de Charles X, Henri d’Artois grandit dans l’ombre de l’exil, mais sans renoncer à son retour au pays. Il observait la France comme un veneur guette la forêt, élaborant son plan de retour : une monarchie débarrassée de l’arbitraire, respectueuse des libertés individuelles et religieuses, appuyée sur une administration décentralisée. La défaite de Sedan et la chute du Second Empire en 1870 offraient enfin au prétendant l’occasion de revenir au premier rang. L’Assemblée, issue des élections de février 1871, était majoritairement monarchiste. Le terrain était prêt, la battue organisée, le gibier politique presque acculé. Mais comme dans toute chasse, même royale, une règle, un détail, peut faire manquer le coup décisif. Ce détail, ce fut un drapeau. Henri d’Artois, fidèle à son honneur comme un veneur à sa meute, refusait obstinément de renoncer au drapeau blanc des Bourbons, symbole de son lignage et des chasses glorieuses de ses ancêtres. Pour lui, le tricolore n’était que l’étendard de la Révolution. Dans son manifeste de juillet 1871, il s’exclama : « Je suis prêt à tout pour relever mon pays de ses ruines […] le seul sacrifice que je ne puis lui faire, c’est celui de mon honneur. Je ne laisserai pas arracher de mes mains l’étendard d’Henri IV, de François Ier et de Jeanne d’Arc. Il a flotté sur mon berceau, je veux qu’il ombrage ma tombe... ». Comme un chasseur préférant s’abstenir de tirer plutôt que de prendre le risque de blesser, Henri d’Artois choisit l’honneur au détriment de l’efficacité politique. Même lorsque légitimistes et orléanistes parvinrent à s’entendre en 1873, ouvrant la voie à une restauration monarchique, il resta campé sur son refus. Ni les députés, ni le pape Pie IX, ni les nécessités du moment ne purent l’ébranler. Cette fidélité au drapeau blanc fut sa grandeur autant que sa perte. Le titre lui échappa, et la 3e République s’enracina pour soixante-dix ans. Henri d’Artois, chasseur inflexible, resta jusqu’à sa mort, en 1883, ce « roi sans couronne », fidèle à son étendard comme à une proie idéale qu’il ne voulut jamais abattre au prix d’un compromis. Il n’y avait pas une fleur, mais sur le cercueil, soigneusement rangés, se trouvaient la toque, le fouet, la dague et la tenue d'équipage du défunt…

Il n’y avait pas une fleur, mais sur le cercueil, soigneusement rangés, se trouvaient la toque, le fouet, la dague et la tenue d'équipage du défunt… La meute avançait en silence, oreilles basses, frôlant les ombres. Devant la bergerie, le Patou veillait. Vieux compagnon, massif, couturé de cicatrices, gardien infatigable, il avait déjà tenu tête aux loups, souvent en hurlant sa présence, parfois en mordant, mais jamais encore il n’avait dû lutter pour sa propre vie. L’assaut fut bref, violent. La louve bondit la première, la gueule ouverte sur la gorge du chien. Ils roulèrent au sol dans une lutte sourde. Le Patou encaissa, puis rendit les coups avec toute la force de sa mâchoire. Ses crocs trouvèrent le cou de la vieille meneuse, l’écrasèrent dans un craquement sec. Elle s’effondra dans la poussière, la gueule tordue, le souffle rompu. Mais le chien n’en sortit pas indemne. La cuisse transpercée, la chair arrachée, il boitait déjà. Son sang tachait la terre au pied de la clôture. La meute recula, hésitante. Sans sa cheffe, elle n’osa pas s’aventurer plus loin cette nuit-là. Les brebis, serrées les unes contre les autres, tremblaient dans la clarté lunaire. Le berger, Adrien, arriva trop tard. Il trouva son chien couché, haletant, et le cadavre de la louve encore chaud. Il fit ce qu’il fallait : appeler le vétérinaire, soigner tant bien que mal le Patou, rassurer ses bêtes. Mais au fond de lui, il savait : rien n’était fini...

La meute avançait en silence, oreilles basses, frôlant les ombres. Devant la bergerie, le Patou veillait. Vieux compagnon, massif, couturé de cicatrices, gardien infatigable, il avait déjà tenu tête aux loups, souvent en hurlant sa présence, parfois en mordant, mais jamais encore il n’avait dû lutter pour sa propre vie. L’assaut fut bref, violent. La louve bondit la première, la gueule ouverte sur la gorge du chien. Ils roulèrent au sol dans une lutte sourde. Le Patou encaissa, puis rendit les coups avec toute la force de sa mâchoire. Ses crocs trouvèrent le cou de la vieille meneuse, l’écrasèrent dans un craquement sec. Elle s’effondra dans la poussière, la gueule tordue, le souffle rompu. Mais le chien n’en sortit pas indemne. La cuisse transpercée, la chair arrachée, il boitait déjà. Son sang tachait la terre au pied de la clôture. La meute recula, hésitante. Sans sa cheffe, elle n’osa pas s’aventurer plus loin cette nuit-là. Les brebis, serrées les unes contre les autres, tremblaient dans la clarté lunaire. Le berger, Adrien, arriva trop tard. Il trouva son chien couché, haletant, et le cadavre de la louve encore chaud. Il fit ce qu’il fallait : appeler le vétérinaire, soigner tant bien que mal le Patou, rassurer ses bêtes. Mais au fond de lui, il savait : rien n’était fini... Fasciné, il décide, au fil de dix années d’expérimentations, d’en reproduire mécaniquement le principe. À ses débuts, le dispositif était conçu à partir de coton, matériau séduisant sur le plan visuel, mais hélas peu durable.

Fasciné, il décide, au fil de dix années d’expérimentations, d’en reproduire mécaniquement le principe. À ses débuts, le dispositif était conçu à partir de coton, matériau séduisant sur le plan visuel, mais hélas peu durable.  C’est seulement après avoir transféré ses efforts vers le nylon, puis le polyester, matériaux dotés d’une durabilité et d’une « mémoire de forme », qu’il parvient à développer un système fiable de fermeture à crochets et boucles, qu’il nomme « Velcro », contraction astucieuse de velours et crochet. De Mestral dépose sa demande de brevet en Suisse en 1951, qui est accordé en 1955, marquant la naissance de « Velcro SA », la première entreprise à industrialiser cette technologie. Dans les années suivantes, Velcro se développe rapidement. La marque est déposée aux États-Unis en 1958 et l’invention est adoptée dans des secteurs aussi variés que l’habillement, les chaussures, avec la première basket à scratch présentée par Puma aux Jeux olympiques de Mexico en 1968, et même l’aérospatial, puisque le Velcro accompagne les astronautes d’Apollo 11 sur la Lune en 1969. Véritable symbole des années 1960, cet ingénieux système reste omniprésent aujourd’hui...

C’est seulement après avoir transféré ses efforts vers le nylon, puis le polyester, matériaux dotés d’une durabilité et d’une « mémoire de forme », qu’il parvient à développer un système fiable de fermeture à crochets et boucles, qu’il nomme « Velcro », contraction astucieuse de velours et crochet. De Mestral dépose sa demande de brevet en Suisse en 1951, qui est accordé en 1955, marquant la naissance de « Velcro SA », la première entreprise à industrialiser cette technologie. Dans les années suivantes, Velcro se développe rapidement. La marque est déposée aux États-Unis en 1958 et l’invention est adoptée dans des secteurs aussi variés que l’habillement, les chaussures, avec la première basket à scratch présentée par Puma aux Jeux olympiques de Mexico en 1968, et même l’aérospatial, puisque le Velcro accompagne les astronautes d’Apollo 11 sur la Lune en 1969. Véritable symbole des années 1960, cet ingénieux système reste omniprésent aujourd’hui...