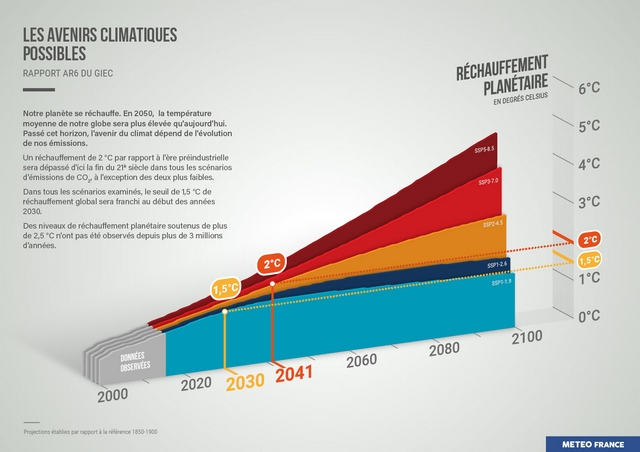

Pour limiter ce réchauffement à 1,5°C, le GIEC rappelle l’urgence d’une réduction drastique et rapide des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) et des autres gaz à effet de serre. Il recommande d’atteindre la neutralité carbone vers 2050, c’est-à-dire un équilibre entre émissions et absorptions de CO₂, ainsi qu’une baisse significative des autres gaz nocifs. Ces mesures doivent être prises dès maintenant pour espérer stabiliser la température globale sous les 2°C, seuil au-delà duquel les effets deviennent dramatiques et irréversibles.  L’Union européenne, poussée par la France, s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et a relevé son objectif de réduction des émissions à 55% d’ici 2030 par rapport à 1990. La Commission européenne a présenté une série de propositions législatives visant à concrétiser ces ambitions. Pourtant, cette dynamique européenne, bien que majeure sur le plan politique, concerne une part limitée de la population mondiale : moins de 6% pour l’UE et moins de 1% pour la France. Cela soulève la difficulté d’étendre cet engagement aux pays émergents qui cherchent encore à développer leur économie et à améliorer leurs conditions de vie, aspirant à bénéficier eux aussi des avancées technologiques et sociales issues de l’ère industrielle.

L’Union européenne, poussée par la France, s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et a relevé son objectif de réduction des émissions à 55% d’ici 2030 par rapport à 1990. La Commission européenne a présenté une série de propositions législatives visant à concrétiser ces ambitions. Pourtant, cette dynamique européenne, bien que majeure sur le plan politique, concerne une part limitée de la population mondiale : moins de 6% pour l’UE et moins de 1% pour la France. Cela soulève la difficulté d’étendre cet engagement aux pays émergents qui cherchent encore à développer leur économie et à améliorer leurs conditions de vie, aspirant à bénéficier eux aussi des avancées technologiques et sociales issues de l’ère industrielle.

2024, l’année la plus chaude

L’Organisation météorologique mondiale apporte un éclairage complémentaire en confirmant que 2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée. Selon ses prévisions, les cinq prochaines années devraient voir des températures globales de 1,2°C à 1,9°C au-dessus des niveaux préindustriels (1850-1900). La probabilité qu’un nouveau record de chaleur soit battu avant 2029 atteint 80%.  Sur une période plus longue, l’OMM anticipe un réchauffement moyen sur 20 ans (2015-2034) de 1,44°C, renforçant l’hypothèse que le seuil de 1,5°C sera probablement dépassé dans la décennie à venir. Ce dépassement est un signal d’alerte grave, même si les moyennes à long terme utilisées dans l’accord de Paris ne l’ont pas encore formellement franchi. Ces fluctuations à court terme témoignent d’une crise climatique qui s’accélère. Les impacts régionaux sont variés : on attend des précipitations plus abondantes dans certaines zones telles que le Sahel, l’Europe du Nord et l’Asie du Sud, tandis que d’autres régions, comme l’Amazonie, risquent de subir une sécheresse prolongée. Le réchauffement de l’Arctique est particulièrement préoccupant, avec des températures hivernales prévues pour les cinq prochaines années dépassant de 2,4°C la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020 — soit plus de trois fois la hausse globale moyenne. Cette accélération provoque une fonte continue des glaciers dans des zones clés comme la mer de Barents, de Béring et d’Okhotsk, contribuant à l’élévation du niveau des mers et à des perturbations climatiques mondiales majeures.

Sur une période plus longue, l’OMM anticipe un réchauffement moyen sur 20 ans (2015-2034) de 1,44°C, renforçant l’hypothèse que le seuil de 1,5°C sera probablement dépassé dans la décennie à venir. Ce dépassement est un signal d’alerte grave, même si les moyennes à long terme utilisées dans l’accord de Paris ne l’ont pas encore formellement franchi. Ces fluctuations à court terme témoignent d’une crise climatique qui s’accélère. Les impacts régionaux sont variés : on attend des précipitations plus abondantes dans certaines zones telles que le Sahel, l’Europe du Nord et l’Asie du Sud, tandis que d’autres régions, comme l’Amazonie, risquent de subir une sécheresse prolongée. Le réchauffement de l’Arctique est particulièrement préoccupant, avec des températures hivernales prévues pour les cinq prochaines années dépassant de 2,4°C la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020 — soit plus de trois fois la hausse globale moyenne. Cette accélération provoque une fonte continue des glaciers dans des zones clés comme la mer de Barents, de Béring et d’Okhotsk, contribuant à l’élévation du niveau des mers et à des perturbations climatiques mondiales majeures.