Une phrase circule : « Les chasseurs ont eu peur de se faire tordre le bras par les agriculteurs. Aujourd'hui, ils se font tordre le cou par les écolos... ». Faut-il sortir la chasse du Ministère de la Transition écologique ? La question n’est plus théorique. Elle hante de plus en plus de fédérations départementales, agite les campagnes et cristallise un malaise ancien : celui d’une pratique rurale pilotée par une administration perçue comme urbaine et normative.  Depuis que la chasse est rattachée à l’écologie, elle est d’abord regardée comme une variable d’ajustement de la biodiversité, une activité à encadrer, parfois à restreindre, rarement à valoriser. La séquence politique récente n’a fait qu’exacerber les crispations. L’arrivée de l’ancienne présidente de WWF France, Monique Barbut, au gouvernement, puis la nomination de Anne Le Strat à l'OFB, ont été lues par certains acteurs cynégétiques comme le signe d’un durcissement assumé. Faut-il s’en étonner ?

Depuis que la chasse est rattachée à l’écologie, elle est d’abord regardée comme une variable d’ajustement de la biodiversité, une activité à encadrer, parfois à restreindre, rarement à valoriser. La séquence politique récente n’a fait qu’exacerber les crispations. L’arrivée de l’ancienne présidente de WWF France, Monique Barbut, au gouvernement, puis la nomination de Anne Le Strat à l'OFB, ont été lues par certains acteurs cynégétiques comme le signe d’un durcissement assumé. Faut-il s’en étonner ?  Un ministère dont la boussole est la protection de la nature peut-il, sans ambiguïté, porter aussi la voix des chasseurs ? Peut-on être à la fois arbitre et partie, gardien et partenaire ? Les chasseurs ne contestent pas l’exigence écologique, mais ils rappellent qu’ils financent massivement la gestion des milieux, qu’ils entretiennent et réimplantent des haies, restaurent des zones humides, suivent les populations. Pourtant, l’image publique de notre ministère de tutelle reste celle d’un organe répressif, avec ses contrôles, ses sanctions, ses fermetures anticipées et ses interdictions. Mais le débat ne porte pas seulement sur une ligne budgétaire ou un organigramme. Il interroge sur la place de la ruralité dans la décision publique. Qui parle au nom des territoires ? Qui fixe les équilibres ? Si la chasse est d’abord un outil de gestion, elle est aussi un fait culturel, malheureusement abordé actuellement uniquement sous l’angle de la contrainte. La fracture est là : dans ce sentiment diffus d’être jugé, plus qu’écouté...

Un ministère dont la boussole est la protection de la nature peut-il, sans ambiguïté, porter aussi la voix des chasseurs ? Peut-on être à la fois arbitre et partie, gardien et partenaire ? Les chasseurs ne contestent pas l’exigence écologique, mais ils rappellent qu’ils financent massivement la gestion des milieux, qu’ils entretiennent et réimplantent des haies, restaurent des zones humides, suivent les populations. Pourtant, l’image publique de notre ministère de tutelle reste celle d’un organe répressif, avec ses contrôles, ses sanctions, ses fermetures anticipées et ses interdictions. Mais le débat ne porte pas seulement sur une ligne budgétaire ou un organigramme. Il interroge sur la place de la ruralité dans la décision publique. Qui parle au nom des territoires ? Qui fixe les équilibres ? Si la chasse est d’abord un outil de gestion, elle est aussi un fait culturel, malheureusement abordé actuellement uniquement sous l’angle de la contrainte. La fracture est là : dans ce sentiment diffus d’être jugé, plus qu’écouté...

alabillebaude

La chasse... demain !

Les résultats montrent un taux de survie relativement faible (59 %), la prédation par les loups constituant la principale cause de mortalité. Surtout, l’utilisation des coupes récentes et des zones à forte densité routière augmentait significativement le risque de décès, indépendamment des autres variables. Cette recherche met en évidence l’importance des effets cumulatifs entre pressions humaines et contraintes écologiques naturelles, et souligne le rôle déterminant de la survie juvénile dans la dynamique des populations de grand gibier.

Les résultats montrent un taux de survie relativement faible (59 %), la prédation par les loups constituant la principale cause de mortalité. Surtout, l’utilisation des coupes récentes et des zones à forte densité routière augmentait significativement le risque de décès, indépendamment des autres variables. Cette recherche met en évidence l’importance des effets cumulatifs entre pressions humaines et contraintes écologiques naturelles, et souligne le rôle déterminant de la survie juvénile dans la dynamique des populations de grand gibier. Ces dynamiques varient fortement dans le temps et dans l’espace, rendant leur compréhension essentielle pour la gestion des risques sanitaires. L’interface entre le sanglier (Sus scrofa) et le porc domestique (Sus scrofa domesticus) constitue un cas emblématique. La propagation mondiale de la peste porcine africaine (PPA) a mis en évidence le rôle central du sanglier dans le maintien et la diffusion de pathogènes affectant les élevages, avec des conséquences économiques majeures. Au-delà de la PPA, le sanglier est porteur de multiples agents infectieux, dont certains zoonotiques, le plaçant au cœur des circulations pathogènes entre faune, élevage et humains. Cette interface demeure pourtant moins étudiée que d’autres systèmes faune–bétail en Europe. Or, la diversité des systèmes d’élevage porcin, allant d’unités confinées à des exploitations avec accès extérieur, influence fortement la perméabilité de l’interface. Les fermes peuvent constituer des points d’attraction pour les sangliers, notamment en raison de ressources alimentaires accessibles ou de signaux olfactifs liés aux porcs domestiques, favorisant des visites répétées susceptibles d’augmenter les risques de contamination environnementale ou de transmission directe...

Ces dynamiques varient fortement dans le temps et dans l’espace, rendant leur compréhension essentielle pour la gestion des risques sanitaires. L’interface entre le sanglier (Sus scrofa) et le porc domestique (Sus scrofa domesticus) constitue un cas emblématique. La propagation mondiale de la peste porcine africaine (PPA) a mis en évidence le rôle central du sanglier dans le maintien et la diffusion de pathogènes affectant les élevages, avec des conséquences économiques majeures. Au-delà de la PPA, le sanglier est porteur de multiples agents infectieux, dont certains zoonotiques, le plaçant au cœur des circulations pathogènes entre faune, élevage et humains. Cette interface demeure pourtant moins étudiée que d’autres systèmes faune–bétail en Europe. Or, la diversité des systèmes d’élevage porcin, allant d’unités confinées à des exploitations avec accès extérieur, influence fortement la perméabilité de l’interface. Les fermes peuvent constituer des points d’attraction pour les sangliers, notamment en raison de ressources alimentaires accessibles ou de signaux olfactifs liés aux porcs domestiques, favorisant des visites répétées susceptibles d’augmenter les risques de contamination environnementale ou de transmission directe... Au milieu du 20e siècle, l’ours pyrénéen est au bord de l’extinction et dans les années 1990, il ne subsiste plus que cinq individus, essentiellement localisés dans les Pyrénées occidentales. Face à cette disparition imminente, l’État engage un programme de réintroduction. En 1996 et 1997, trois ours originaires de Slovénie sont relâchés dans les Pyrénées centrales. L’objectif est double : éviter l’extinction et restaurer une population viable. De nouveaux lâchers interviennent en 2006, puis en 2018 afin de renforcer la diversité génétique et soutenir la dynamique de reproduction. Ce choix de la souche slovène suscite immédiatement des oppositions. Certains acteurs locaux dénoncent une décision imposée depuis Paris, sans concertation suffisante. D’autres estiment que la réintroduction répond à des engagements européens en matière de biodiversité. Le débat dépasse rapidement la seule question scientifique pour devenir un symbole des tensions entre politiques environnementales nationales et réalités rurales. Aujourd’hui, le retour de l’ours constitue l’un des dossiers les plus sensibles de la gestion de la faune sauvage en France. Entre conservation d’une espèce protégée et défense d’activités traditionnelles, la cohabitation reste fragile...

Au milieu du 20e siècle, l’ours pyrénéen est au bord de l’extinction et dans les années 1990, il ne subsiste plus que cinq individus, essentiellement localisés dans les Pyrénées occidentales. Face à cette disparition imminente, l’État engage un programme de réintroduction. En 1996 et 1997, trois ours originaires de Slovénie sont relâchés dans les Pyrénées centrales. L’objectif est double : éviter l’extinction et restaurer une population viable. De nouveaux lâchers interviennent en 2006, puis en 2018 afin de renforcer la diversité génétique et soutenir la dynamique de reproduction. Ce choix de la souche slovène suscite immédiatement des oppositions. Certains acteurs locaux dénoncent une décision imposée depuis Paris, sans concertation suffisante. D’autres estiment que la réintroduction répond à des engagements européens en matière de biodiversité. Le débat dépasse rapidement la seule question scientifique pour devenir un symbole des tensions entre politiques environnementales nationales et réalités rurales. Aujourd’hui, le retour de l’ours constitue l’un des dossiers les plus sensibles de la gestion de la faune sauvage en France. Entre conservation d’une espèce protégée et défense d’activités traditionnelles, la cohabitation reste fragile... La réforme autorise également l’usage de dispositifs de vision nocturne pour certaines espèces et intègre de nouveaux animaux, comme le chacal doré et l’oie d’Égypte, dans la liste cynégétique. Ce changement a été rendu possible par le déclassement du loup au niveau européen en 2025 : il est passé du statut d’« espèce strictement protégée » à celui d’« espèce protégée », ouvrant la voie à des adaptations nationales jusque-là juridiquement bloquées. En Allemagne, un processus similaire est en cours. Le 23 février 2026, le Bundestag a organisé une audition publique sur une modification de la loi fédérale sur la chasse visant à inclure le loup parmi les « espèces généralement chassables ». Cette inscription dans le cadre fédéral permettrait ensuite aux seize Länder d’autoriser des tirs sélectifs selon leurs propres règles. Le débat oppose deux visions : d’un côté, des associations de protection de la nature et certains scientifiques alertent sur le rôle écologique du loup et les risques de déséquilibre en cas de régulation accrue ; de l’autre, des représentants agricoles et cynégétiques invoquent l’augmentation des meutes et des attaques sur le bétail pour justifier une gestion plus active. Dans les deux pays, la réforme s’inscrit dans un contexte politique marqué par une forte pression des milieux agricoles et de la chasse, qui ont soutenu le déclassement européen. Les gouvernements concernés présentent ces évolutions comme des mesures pragmatiques de gestion, tandis que leurs opposants dénoncent une banalisation progressive du tir du loup et une insuffisante priorité donnée aux solutions de protection des troupeaux.

La réforme autorise également l’usage de dispositifs de vision nocturne pour certaines espèces et intègre de nouveaux animaux, comme le chacal doré et l’oie d’Égypte, dans la liste cynégétique. Ce changement a été rendu possible par le déclassement du loup au niveau européen en 2025 : il est passé du statut d’« espèce strictement protégée » à celui d’« espèce protégée », ouvrant la voie à des adaptations nationales jusque-là juridiquement bloquées. En Allemagne, un processus similaire est en cours. Le 23 février 2026, le Bundestag a organisé une audition publique sur une modification de la loi fédérale sur la chasse visant à inclure le loup parmi les « espèces généralement chassables ». Cette inscription dans le cadre fédéral permettrait ensuite aux seize Länder d’autoriser des tirs sélectifs selon leurs propres règles. Le débat oppose deux visions : d’un côté, des associations de protection de la nature et certains scientifiques alertent sur le rôle écologique du loup et les risques de déséquilibre en cas de régulation accrue ; de l’autre, des représentants agricoles et cynégétiques invoquent l’augmentation des meutes et des attaques sur le bétail pour justifier une gestion plus active. Dans les deux pays, la réforme s’inscrit dans un contexte politique marqué par une forte pression des milieux agricoles et de la chasse, qui ont soutenu le déclassement européen. Les gouvernements concernés présentent ces évolutions comme des mesures pragmatiques de gestion, tandis que leurs opposants dénoncent une banalisation progressive du tir du loup et une insuffisante priorité donnée aux solutions de protection des troupeaux. Pour remédier à cette situation, une mesure simple, peu coûteuse et particulièrement efficace peut être mise en œuvre dès la période des semailles : la réalisation de « relevés de semoir ». Il est vivement recommandé d’effectuer ces relevés tous les 300 mètres environ lors du semis des céréales. Concrètement, il s’agit de lever brièvement le semoir sur une courte distance, ce qui crée automatiquement une zone non semée, claire et dégagée, correspondant à la largeur du semoir et à environ un mètre de longueur. Ces petits espaces ouverts, discrets pour l’agriculteur, jouent un rôle essentiel pour la faune sauvage. Pour la perdrix grise, ils constituent de véritables balises visuelles au milieu de la culture. Facilement repérables en vol, ces zones permettent aux oiseaux de se situer dans l’espace et d’identifier des secteurs favorables à l’installation d’un nid. Les femelles n’hésitent pas à nicher à proximité immédiate de ces repères, qui facilitent leurs déplacements quotidiens entre le nid et les zones d’alimentation. L’importance des points de repère en plaine céréalière est largement démontrée par l’observation du terrain. Le moindre élément émergent dans une culture, qu’il s’agisse d’un chardon isolé, d’une touffe d’herbes, d’un piquet ou d’une petite irrégularité, attire fréquemment la nidification des perdrix. Ces éléments rompent la monotonie du paysage et servent de référence visuelle stable, indispensable à une espèce fidèle à son site de reproduction.

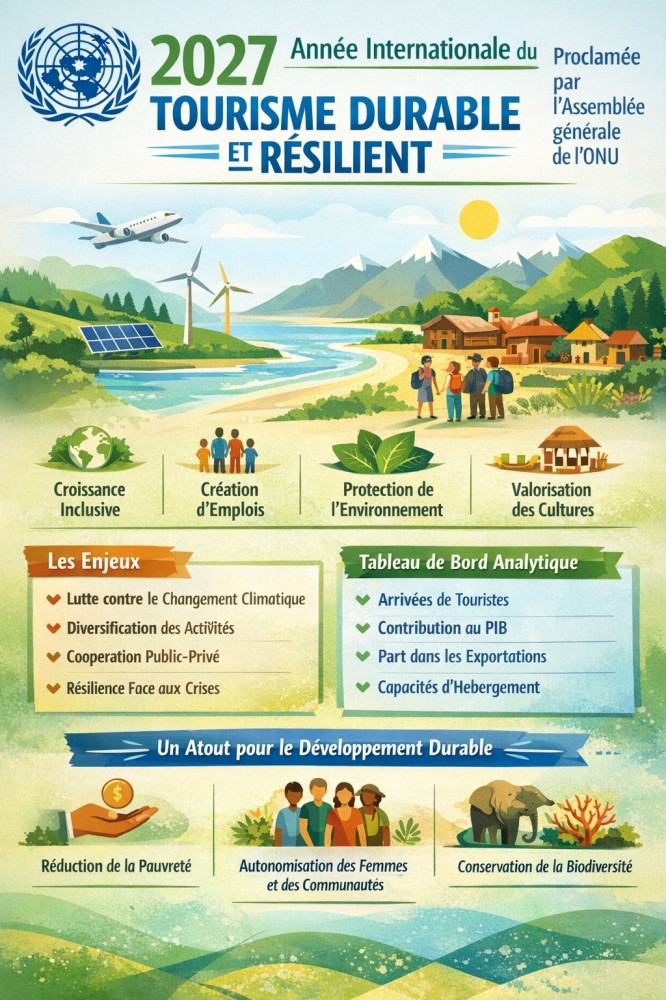

Pour remédier à cette situation, une mesure simple, peu coûteuse et particulièrement efficace peut être mise en œuvre dès la période des semailles : la réalisation de « relevés de semoir ». Il est vivement recommandé d’effectuer ces relevés tous les 300 mètres environ lors du semis des céréales. Concrètement, il s’agit de lever brièvement le semoir sur une courte distance, ce qui crée automatiquement une zone non semée, claire et dégagée, correspondant à la largeur du semoir et à environ un mètre de longueur. Ces petits espaces ouverts, discrets pour l’agriculteur, jouent un rôle essentiel pour la faune sauvage. Pour la perdrix grise, ils constituent de véritables balises visuelles au milieu de la culture. Facilement repérables en vol, ces zones permettent aux oiseaux de se situer dans l’espace et d’identifier des secteurs favorables à l’installation d’un nid. Les femelles n’hésitent pas à nicher à proximité immédiate de ces repères, qui facilitent leurs déplacements quotidiens entre le nid et les zones d’alimentation. L’importance des points de repère en plaine céréalière est largement démontrée par l’observation du terrain. Le moindre élément émergent dans une culture, qu’il s’agisse d’un chardon isolé, d’une touffe d’herbes, d’un piquet ou d’une petite irrégularité, attire fréquemment la nidification des perdrix. Ces éléments rompent la monotonie du paysage et servent de référence visuelle stable, indispensable à une espèce fidèle à son site de reproduction. Elle souligne la vulnérabilité du secteur face aux crises sanitaires, climatiques ou économiques et appelle les pays à élaborer des stratégies nationales de relance, fondées notamment sur la coopération public-privé et la diversification des activités. Pour accompagner ces politiques, l’Organisation mondiale du tourisme met à disposition un tableau de bord analytique regroupant les principaux indicateurs mondiaux, régionaux et nationaux : arrivées de touristes, contribution au PIB, part dans les exportations, marchés émetteurs, saisonnalité ou capacités d’hébergement. Ces données permettent d’éclairer les choix stratégiques et d’évaluer l’impact réel du secteur. Au-delà des chiffres, le tourisme durable – y compris l’écotourisme – constitue un levier transversal au service des Objectifs de développement durable. Il favorise une croissance économique inclusive, la création d’emplois décents et la réduction de la pauvreté. Il contribue également à la transition vers des modes de production et de consommation responsables, à la protection des océans et des ressources naturelles, ainsi qu’à la valorisation des cultures locales. Dans de nombreux pays en développement, notamment les pays les moins avancés, les petits États insulaires ou plusieurs pays africains, le tourisme représente une source essentielle de devises, de recettes fiscales et d’emplois. En renforçant l’autonomisation des femmes, des jeunes et des communautés locales, il améliore les conditions de vie rurales, soutient les petits exploitants et encourage la conservation de la biodiversité. Un tourisme durable et résilient apparaît ainsi comme un outil stratégique pour conjuguer prospérité économique, inclusion sociale et protection de l’environnement.

Elle souligne la vulnérabilité du secteur face aux crises sanitaires, climatiques ou économiques et appelle les pays à élaborer des stratégies nationales de relance, fondées notamment sur la coopération public-privé et la diversification des activités. Pour accompagner ces politiques, l’Organisation mondiale du tourisme met à disposition un tableau de bord analytique regroupant les principaux indicateurs mondiaux, régionaux et nationaux : arrivées de touristes, contribution au PIB, part dans les exportations, marchés émetteurs, saisonnalité ou capacités d’hébergement. Ces données permettent d’éclairer les choix stratégiques et d’évaluer l’impact réel du secteur. Au-delà des chiffres, le tourisme durable – y compris l’écotourisme – constitue un levier transversal au service des Objectifs de développement durable. Il favorise une croissance économique inclusive, la création d’emplois décents et la réduction de la pauvreté. Il contribue également à la transition vers des modes de production et de consommation responsables, à la protection des océans et des ressources naturelles, ainsi qu’à la valorisation des cultures locales. Dans de nombreux pays en développement, notamment les pays les moins avancés, les petits États insulaires ou plusieurs pays africains, le tourisme représente une source essentielle de devises, de recettes fiscales et d’emplois. En renforçant l’autonomisation des femmes, des jeunes et des communautés locales, il améliore les conditions de vie rurales, soutient les petits exploitants et encourage la conservation de la biodiversité. Un tourisme durable et résilient apparaît ainsi comme un outil stratégique pour conjuguer prospérité économique, inclusion sociale et protection de l’environnement. Cette dynamique est encore plus marquée dans les territoires d’expansion du loup, où l’espèce est installée plus récemment et où les dispositifs de protection (clôtures, chiens de protection, présence renforcée de bergers) sont moins développés. Dans ces zones, les attaques ont augmenté de 38,4 % en 2025 et le nombre de victimes de 27,3 %, traduisant une prédation en forte hausse. Chaque attaque provoque une détresse psychologique importante chez les éleveurs et entraîne des conséquences économiques significatives. Cinq jours après un déplacement en Haute-Marne auprès des professionnels, Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, et Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, ont publié de nouveaux textes réformant les règles de gestion du loup. L’objectif est de mieux protéger les élevages tout en garantissant un bon état de conservation de l’espèce, conformément à l’évolution du cadre juridique européen qui a révisé le statut du loup afin de permettre des politiques de gestion plus équilibrées. Première évolution majeure : le plafond annuel de loups pouvant être éliminés passe de 19 % de la population, soit 192 loups, à 21 %, soit 227 loups. Ce taux pourra être porté à 23 % en cours d’année selon la pression de prédation et l’atteinte du plafond, ce qui représenterait 248 loups au total, soit 56 de plus qu’en 2025...

Cette dynamique est encore plus marquée dans les territoires d’expansion du loup, où l’espèce est installée plus récemment et où les dispositifs de protection (clôtures, chiens de protection, présence renforcée de bergers) sont moins développés. Dans ces zones, les attaques ont augmenté de 38,4 % en 2025 et le nombre de victimes de 27,3 %, traduisant une prédation en forte hausse. Chaque attaque provoque une détresse psychologique importante chez les éleveurs et entraîne des conséquences économiques significatives. Cinq jours après un déplacement en Haute-Marne auprès des professionnels, Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, et Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, ont publié de nouveaux textes réformant les règles de gestion du loup. L’objectif est de mieux protéger les élevages tout en garantissant un bon état de conservation de l’espèce, conformément à l’évolution du cadre juridique européen qui a révisé le statut du loup afin de permettre des politiques de gestion plus équilibrées. Première évolution majeure : le plafond annuel de loups pouvant être éliminés passe de 19 % de la population, soit 192 loups, à 21 %, soit 227 loups. Ce taux pourra être porté à 23 % en cours d’année selon la pression de prédation et l’atteinte du plafond, ce qui représenterait 248 loups au total, soit 56 de plus qu’en 2025... Jean-Pierre Vigier a d’abord rappelé que la loi Montagne fut, en 1985, la première loi de différenciation territoriale, complétée par un Acte II en 2016. Il a ensuite dressé un bilan de son application puis présenté les mesures coconstruites par l’ANEM avec les élus et les acteurs de la montagne pour un Acte III Montagne. Pour le président de l’ANEM, l’objectif est clair : il s’agit de renforcer l’application des mesures existantes et de les adapter aux nouveaux défis que doivent relever les territoires de montagne, notamment le changement climatique. Il a détaillé comment faire avancer ces propositions sur plusieurs fronts, à la fois législatif, budgétaire, réglementaire et de communication. La première étape est déjà lancée avec un texte de loi transpartisan en construction qui porte les mesures les plus urgentes pour adapter les politiques publiques aux besoins spécifiques des territoires de montagne sur l’école, la santé, l’urbanisme, l’agriculture et la gestion partagée de l’eau. Cette audition au Sénat a permis de mettre en lumière des sujets particulièrement critiques : les questions liées à l’urbanisme et au cumul de contraintes des lois Montagne et Littoral, autour des lacs de montagne notamment, et les enjeux de gestion partagée et multiusage de la ressource en eau. Jean-Pierre Vigier a réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre concrètement le droit à la différenciation territoriale en montagne.

Jean-Pierre Vigier a d’abord rappelé que la loi Montagne fut, en 1985, la première loi de différenciation territoriale, complétée par un Acte II en 2016. Il a ensuite dressé un bilan de son application puis présenté les mesures coconstruites par l’ANEM avec les élus et les acteurs de la montagne pour un Acte III Montagne. Pour le président de l’ANEM, l’objectif est clair : il s’agit de renforcer l’application des mesures existantes et de les adapter aux nouveaux défis que doivent relever les territoires de montagne, notamment le changement climatique. Il a détaillé comment faire avancer ces propositions sur plusieurs fronts, à la fois législatif, budgétaire, réglementaire et de communication. La première étape est déjà lancée avec un texte de loi transpartisan en construction qui porte les mesures les plus urgentes pour adapter les politiques publiques aux besoins spécifiques des territoires de montagne sur l’école, la santé, l’urbanisme, l’agriculture et la gestion partagée de l’eau. Cette audition au Sénat a permis de mettre en lumière des sujets particulièrement critiques : les questions liées à l’urbanisme et au cumul de contraintes des lois Montagne et Littoral, autour des lacs de montagne notamment, et les enjeux de gestion partagée et multiusage de la ressource en eau. Jean-Pierre Vigier a réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre concrètement le droit à la différenciation territoriale en montagne. Les TAAF représentent un territoire hors norme : plus de 7 000 km² de terres insulaires, hors Terre Adélie, et près de 2,26 millions de km² d’espaces maritimes placés sous juridiction française. Ces régions isolées abritent une biodiversité remarquable, caractérisée par un fort endémisme et la présence d’espèces emblématiques, parfois menacées, comme l’albatros fuligineux ou le manchot Adélie.

Les TAAF représentent un territoire hors norme : plus de 7 000 km² de terres insulaires, hors Terre Adélie, et près de 2,26 millions de km² d’espaces maritimes placés sous juridiction française. Ces régions isolées abritent une biodiversité remarquable, caractérisée par un fort endémisme et la présence d’espèces emblématiques, parfois menacées, comme l’albatros fuligineux ou le manchot Adélie.  Ces milieux, relativement préservés, constituent également des observatoires privilégiés pour l’étude des changements climatiques et des dynamiques écologiques globales. Conclue pour la période 2026-2030, la convention vise à structurer et intensifier la collaboration technique, scientifique et financière entre l’OFB et les TAAF. Elle concerne l’ensemble des districts australs et antarctiques : les archipels de Crozet et de Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la Terre Adélie ainsi que les îles Éparses. Cinq axes stratégiques encadrent cet engagement : la préservation et la restauration des écosystèmes, le développement des connaissances scientifiques, la mise en œuvre des politiques environnementales nationales, le renforcement de la coopération internationale et de la mobilisation citoyenne, ainsi que l’approfondissement des échanges techniques entre les équipes des deux établissements. Parmi les projets structurants figure la création d’une aire marine protégée en haute mer, à la jonction des zones économiques exclusives de Crozet et de Prince Edward. À travers cette convention, les TAAF et l’OFB affirment leur volonté commune d’inscrire la protection de ces territoires uniques dans une stratégie durable et de long terme. (Photo signature : Florence Delmas TAAF)

Ces milieux, relativement préservés, constituent également des observatoires privilégiés pour l’étude des changements climatiques et des dynamiques écologiques globales. Conclue pour la période 2026-2030, la convention vise à structurer et intensifier la collaboration technique, scientifique et financière entre l’OFB et les TAAF. Elle concerne l’ensemble des districts australs et antarctiques : les archipels de Crozet et de Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la Terre Adélie ainsi que les îles Éparses. Cinq axes stratégiques encadrent cet engagement : la préservation et la restauration des écosystèmes, le développement des connaissances scientifiques, la mise en œuvre des politiques environnementales nationales, le renforcement de la coopération internationale et de la mobilisation citoyenne, ainsi que l’approfondissement des échanges techniques entre les équipes des deux établissements. Parmi les projets structurants figure la création d’une aire marine protégée en haute mer, à la jonction des zones économiques exclusives de Crozet et de Prince Edward. À travers cette convention, les TAAF et l’OFB affirment leur volonté commune d’inscrire la protection de ces territoires uniques dans une stratégie durable et de long terme. (Photo signature : Florence Delmas TAAF) Le tribunal a estimé que le cerf n’était pas mortellement blessé avant leur intervention et qu’ils auraient dû cesser l’action, maîtriser les chiens et prévenir les autorités compétentes. Les prévenus ont été reconnus coupables de chasse non autorisée sur le terrain d’autrui et d’usage d’un moyen prohibé. Ils ont écopé d’amendes, d’un stage de sensibilisation, d’une suspension d’un an du permis de chasser et du versement de dommages et intérêts, tandis que Luc Besson et sa mère obtenaient l’euro symbolique. L’appel formé par le plus jeune des condamnés ouvre désormais un nouveau front judiciaire. Son avocat entend contester notamment la qualité à agir de Luc Besson, soutenant que le domaine appartiendrait juridiquement à une société civile immobilière (SCI) et non directement au réalisateur. En droit, une SCI constitue une personne morale distincte de ses associés, ce qui pourrait soulever un débat technique sur la titularité du bien et la recevabilité de la constitution de partie civile. La procédure d’appel devrait ainsi se concentrer sur des questions strictement juridiques : droit de propriété, préjudice moral de l’occupante et représentation éventuelle de la SCI. Au-delà de ces aspects, le principe demeure clair : nul ne peut pénétrer sur une propriété privée sans autorisation, même dans le cadre d’une action de chasse. C’est sur ce fondement que la juridiction de première instance avait motivé sa décision. À noter avec insistance que cette affaire ne concerne en aucune façon la chasse à courre, au sens de la vénerie du cerf, mais une chasse classique aux chiens courants, pratique distincte qui n’a rien à voir avec les règles et l’organisation spécifiques de la vénerie.

Le tribunal a estimé que le cerf n’était pas mortellement blessé avant leur intervention et qu’ils auraient dû cesser l’action, maîtriser les chiens et prévenir les autorités compétentes. Les prévenus ont été reconnus coupables de chasse non autorisée sur le terrain d’autrui et d’usage d’un moyen prohibé. Ils ont écopé d’amendes, d’un stage de sensibilisation, d’une suspension d’un an du permis de chasser et du versement de dommages et intérêts, tandis que Luc Besson et sa mère obtenaient l’euro symbolique. L’appel formé par le plus jeune des condamnés ouvre désormais un nouveau front judiciaire. Son avocat entend contester notamment la qualité à agir de Luc Besson, soutenant que le domaine appartiendrait juridiquement à une société civile immobilière (SCI) et non directement au réalisateur. En droit, une SCI constitue une personne morale distincte de ses associés, ce qui pourrait soulever un débat technique sur la titularité du bien et la recevabilité de la constitution de partie civile. La procédure d’appel devrait ainsi se concentrer sur des questions strictement juridiques : droit de propriété, préjudice moral de l’occupante et représentation éventuelle de la SCI. Au-delà de ces aspects, le principe demeure clair : nul ne peut pénétrer sur une propriété privée sans autorisation, même dans le cadre d’une action de chasse. C’est sur ce fondement que la juridiction de première instance avait motivé sa décision. À noter avec insistance que cette affaire ne concerne en aucune façon la chasse à courre, au sens de la vénerie du cerf, mais une chasse classique aux chiens courants, pratique distincte qui n’a rien à voir avec les règles et l’organisation spécifiques de la vénerie.