Pour le bonheur des sonneurs de trompe de chasse, partageons ce message de Sylvain Oudot, diffusé sur sa page Facebook : « C’est avec plaisir que je vous livre ce cadeau, C’est Noel avant l’heure… Cette nouvelle musique est téléchargeable gratuitement, Merci à Alexandre de Tilly, instigateur du projet qui m’a demandé d’illustrer musicalement des scènes du roman de Maurice Genevoix, un passionnant challenge autour d’une belle et émouvante histoire de vénerie. Merci également aux éditions Flammarion et aux héritiers de Mr Genevoix, qui nous autorisent cette diffusion gracieuse. Voici donc un album studio réalisé avec mes fidèles compagnons de trompe nouvelle, Christian, Geoffroy, et Lucas, un quatuor « augmenté » par la technique pour simuler un groupe sur cette maquette de « La Dernière Harde ». Grand merci à mes interprètes tellement talentueux, attentifs, délicats et efficaces dans leur approche musicale. Un tel projet avec un groupe demanderait sans doute plusieurs mois, voire années. Amateurs de trompe de groupe aux accents vénerie, régalez-vous comme nous l’avons fait en l’enregistrant lors de 2 rencontres en 2021. Vous pouvez partager, commenter, en espérant que cela plaise au plus grand nombre. Je précise toutefois que les partitions ne seront pas disponibles, car cette musique est dédiée exclusivement à un film et un spectacle pas encore sortis, et que les droits de diffusion sont restreints. Belle fin d’année à tous ».

Pour le bonheur des sonneurs de trompe de chasse, partageons ce message de Sylvain Oudot, diffusé sur sa page Facebook : « C’est avec plaisir que je vous livre ce cadeau, C’est Noel avant l’heure… Cette nouvelle musique est téléchargeable gratuitement, Merci à Alexandre de Tilly, instigateur du projet qui m’a demandé d’illustrer musicalement des scènes du roman de Maurice Genevoix, un passionnant challenge autour d’une belle et émouvante histoire de vénerie. Merci également aux éditions Flammarion et aux héritiers de Mr Genevoix, qui nous autorisent cette diffusion gracieuse. Voici donc un album studio réalisé avec mes fidèles compagnons de trompe nouvelle, Christian, Geoffroy, et Lucas, un quatuor « augmenté » par la technique pour simuler un groupe sur cette maquette de « La Dernière Harde ». Grand merci à mes interprètes tellement talentueux, attentifs, délicats et efficaces dans leur approche musicale. Un tel projet avec un groupe demanderait sans doute plusieurs mois, voire années. Amateurs de trompe de groupe aux accents vénerie, régalez-vous comme nous l’avons fait en l’enregistrant lors de 2 rencontres en 2021. Vous pouvez partager, commenter, en espérant que cela plaise au plus grand nombre. Je précise toutefois que les partitions ne seront pas disponibles, car cette musique est dédiée exclusivement à un film et un spectacle pas encore sortis, et que les droits de diffusion sont restreints. Belle fin d’année à tous ».

La musique est la langue des émotions disait Emmanuel Kant, l’un des principaux piliers de la philosophie occidentale, qui considérait que c’est le sujet qui construit l’objet de sa connaissance… Partant de ce précepte, appliquer à la chasse à tir ce qui fait l’admiration de la vénerie, devenait une évidence. La battue, qu’elle soit de petit ou de grand gibier, est l’un des modes de chasse coutumier sur notre territoire. Tradition similaire et ancienne chez nos voisins européens, elle bénéficie chez eux d’un accompagnement musical qui répond à un rituel bien instauré, et dont chaque pays promeut son style. Chez nous, depuis bientôt trois ans, ces fanfares autour de la chasse à tir sont sonnées un peu partout, au cours des journées de chasse. Nous avons vu précédemment « L’appel au rond », et nous allons aborder ici, « Le rapport », fanfare qui invite les chasseurs à se réunir autour du président ou du directeur de chasse pour la « grand-messe » du matin.

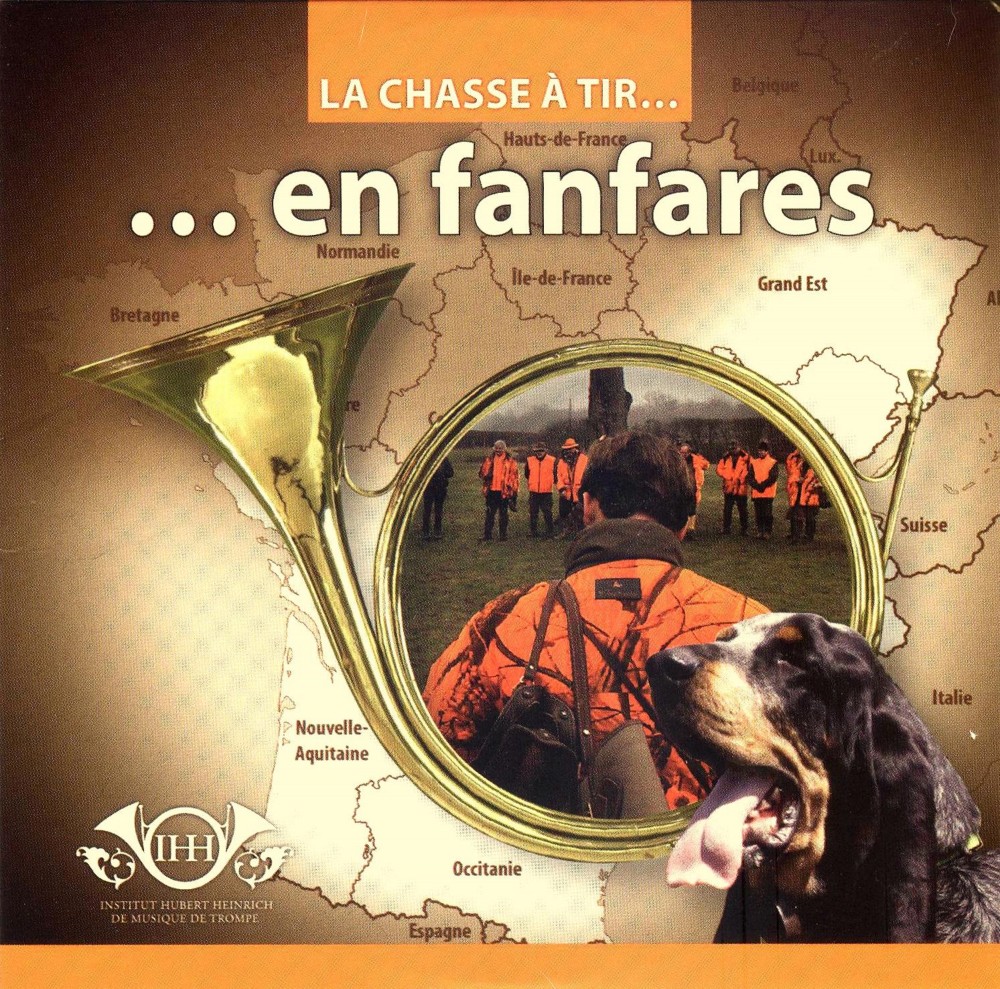

La musique est la langue des émotions disait Emmanuel Kant, l’un des principaux piliers de la philosophie occidentale, qui considérait que c’est le sujet qui construit l’objet de sa connaissance… Partant de ce précepte, appliquer à la chasse à tir ce qui fait l’admiration de la vénerie, devenait une évidence. La battue, qu’elle soit de petit ou de grand gibier, est l’un des modes de chasse coutumier sur notre territoire. Tradition similaire et ancienne chez nos voisins européens, elle bénéficie chez eux d’un accompagnement musical qui répond à un rituel bien instauré, et dont chaque pays promeut son style. Chez nous, depuis bientôt trois ans, ces fanfares autour de la chasse à tir sont sonnées un peu partout, au cours des journées de chasse. Nous avons vu précédemment « L’appel au rond », et nous allons aborder ici, « Le rapport », fanfare qui invite les chasseurs à se réunir autour du président ou du directeur de chasse pour la « grand-messe » du matin. En musique, et à la trompe de chasse, notre patrimoine cynégétique vient de s’enrichir avec ce nouveau CD de 52 fanfares spécialement composées pour la chasse à tir.

En musique, et à la trompe de chasse, notre patrimoine cynégétique vient de s’enrichir avec ce nouveau CD de 52 fanfares spécialement composées pour la chasse à tir.

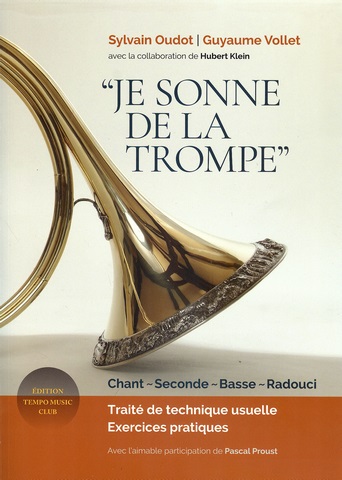

« La musique est la langue des émotions » disait Emmanuel Kant, l’un des principaux piliers de la philosophie occidentale, qui considérait que : « c’est le sujet qui construit l’objet de sa connaissance ». Partant de ce précepte, appliquer à la chasse à tir ce qui fait l’admiration de la vénerie, est devenue une évidence pour celui qui est l’un des plus grands compositeurs et interprètes de fanfares pour trompes de chasse de notre époque, Hubert Heinrich. La trompe peut enfin résonner dans nos forêts et susciter par là-même un nouvel élan de vocations de sonneurs. Ce nouveau caractère, mis en avant, se distinguera notoirement par la structure, le choix des rythmes, le langage choisi et l’interprétation facile, en ton simple. Notre site « alabillebaude.fr » a voulu soutenir cette initiative qui s’offre aux chasseurs à tir, tout au long d’un scénario exprimant les épisodes rencontrés au cours d’une journée conviviale. Suivez ces partitions qui nous rappellent à l’envi ce que la nature nous offre.

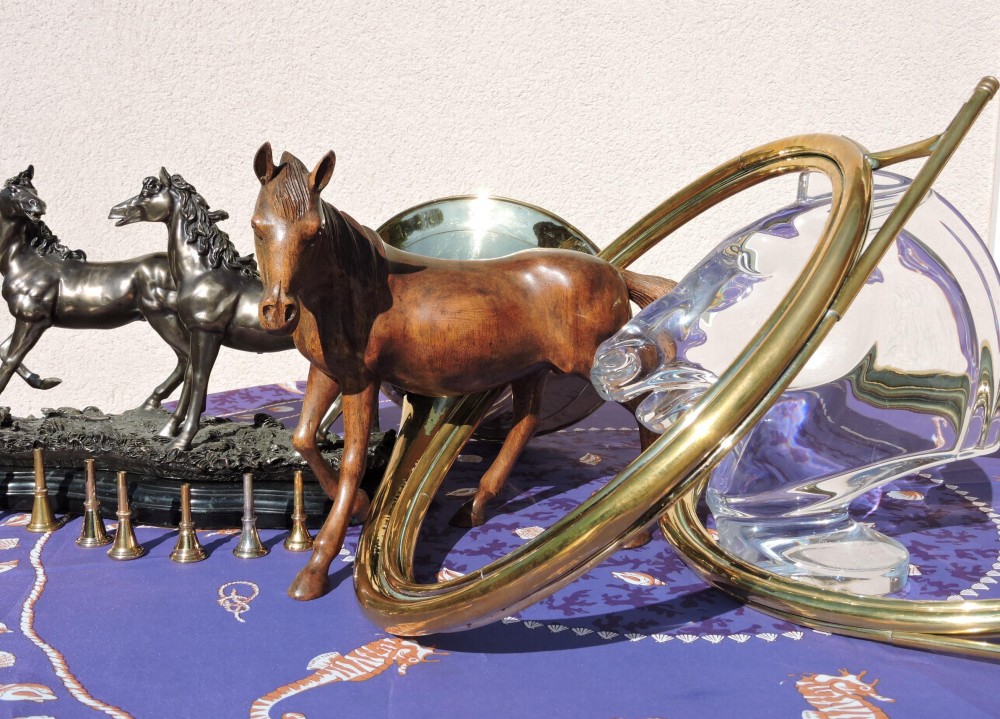

« La musique est la langue des émotions » disait Emmanuel Kant, l’un des principaux piliers de la philosophie occidentale, qui considérait que : « c’est le sujet qui construit l’objet de sa connaissance ». Partant de ce précepte, appliquer à la chasse à tir ce qui fait l’admiration de la vénerie, est devenue une évidence pour celui qui est l’un des plus grands compositeurs et interprètes de fanfares pour trompes de chasse de notre époque, Hubert Heinrich. La trompe peut enfin résonner dans nos forêts et susciter par là-même un nouvel élan de vocations de sonneurs. Ce nouveau caractère, mis en avant, se distinguera notoirement par la structure, le choix des rythmes, le langage choisi et l’interprétation facile, en ton simple. Notre site « alabillebaude.fr » a voulu soutenir cette initiative qui s’offre aux chasseurs à tir, tout au long d’un scénario exprimant les épisodes rencontrés au cours d’une journée conviviale. Suivez ces partitions qui nous rappellent à l’envi ce que la nature nous offre.  La trompe de chasse : tous sont unanimes sur le caractère saisissant du son de cet instrument noble et archaïque à la fois, qui doit sa survivance à la bienveillance des veneurs. Dès la fin du 17e siècle, ils l’ont adopté pour servir à la communication, lors des chasses à courre. Depuis longtemps déjà, ce tuyau long de 4,545 mètres, dans sa tonalité de Re majeur, issu de la famille des cuivres naturels, sert également la chasse, dans son acception générale. Lorsque nous l’évoquons, nous parlons communément de la « trompe de chasse », image viscéralement soudée aux chasseurs, pour qui elle en est devenue le symbole irréfragable. Au-delà de son cadre cynégétique, la trompe présente des atouts de couleurs et de chaleurs chatoyantes, lorsqu’elle rentre dans un contexte d’harmonie. Jamais de ma vie, alors que j’ai porté ses accents si brillants et si mélancoliques à la fois, dans 18 pays au monde, je n’ai trouvé une seule personne insensible.

La trompe de chasse : tous sont unanimes sur le caractère saisissant du son de cet instrument noble et archaïque à la fois, qui doit sa survivance à la bienveillance des veneurs. Dès la fin du 17e siècle, ils l’ont adopté pour servir à la communication, lors des chasses à courre. Depuis longtemps déjà, ce tuyau long de 4,545 mètres, dans sa tonalité de Re majeur, issu de la famille des cuivres naturels, sert également la chasse, dans son acception générale. Lorsque nous l’évoquons, nous parlons communément de la « trompe de chasse », image viscéralement soudée aux chasseurs, pour qui elle en est devenue le symbole irréfragable. Au-delà de son cadre cynégétique, la trompe présente des atouts de couleurs et de chaleurs chatoyantes, lorsqu’elle rentre dans un contexte d’harmonie. Jamais de ma vie, alors que j’ai porté ses accents si brillants et si mélancoliques à la fois, dans 18 pays au monde, je n’ai trouvé une seule personne insensible. Lors de son allocution le jour de l’enregistrement du « Chant final », véritable hymne à la chasse, Pierre Daillant, ancien président national, s’était montré particulièrement visionnaire. « La transformation, au 20e siècle, d’une civilisation rurale en une civilisation urbaine met en péril la chasse, la plus traditionnelle des activités de nature. Elle ne pourra survivre à ce bouleversement que par l’unité et la solidarité de tous les chasseurs, quelles que soient leurs pratiques (à courre, à tir, au vol, à l’arc, sous terre, à l’approche), ou leur objet (grand gibier, petit gibier, gibier d’eau et gibier de passage). Le pouvoir fédérateur de la musique est une évidence, et les hymnes nationaux en sont une preuve éclatante. De la manifestation politique à la manifestation sportive, cent mille personnes chantant le même refrain se sentent plus que jamais solidaires… La trompe de chasse, merveilleux instrument de la communication entre chasseurs, porte également un message de rassemblement. Puisse la trompe de chasse être le trait d’union entre tous les chasseurs de France, solidaires pour défendre leur passion et sauvegarder leurs traditions… ».

Lors de son allocution le jour de l’enregistrement du « Chant final », véritable hymne à la chasse, Pierre Daillant, ancien président national, s’était montré particulièrement visionnaire. « La transformation, au 20e siècle, d’une civilisation rurale en une civilisation urbaine met en péril la chasse, la plus traditionnelle des activités de nature. Elle ne pourra survivre à ce bouleversement que par l’unité et la solidarité de tous les chasseurs, quelles que soient leurs pratiques (à courre, à tir, au vol, à l’arc, sous terre, à l’approche), ou leur objet (grand gibier, petit gibier, gibier d’eau et gibier de passage). Le pouvoir fédérateur de la musique est une évidence, et les hymnes nationaux en sont une preuve éclatante. De la manifestation politique à la manifestation sportive, cent mille personnes chantant le même refrain se sentent plus que jamais solidaires… La trompe de chasse, merveilleux instrument de la communication entre chasseurs, porte également un message de rassemblement. Puisse la trompe de chasse être le trait d’union entre tous les chasseurs de France, solidaires pour défendre leur passion et sauvegarder leurs traditions… ».