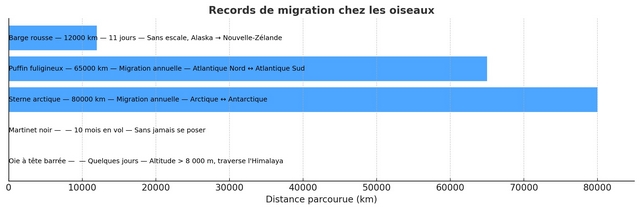

Si ces anecdotes locales impressionnent, elles ne sont rien face aux records mondiaux de la migration. En voici quelques-uns :

- une barge rousse (Limosa lapponica) détient l’un des titres les plus spectaculaires. En 2020, un oiseau bagué en Alaska a rejoint la Nouvelle-Zélande en 11 jours sans escale, couvrant environ 12 000 kilomètres d’un seul vol, battant ainsi son propre record précédent. Pas un seul arrêt, pas même pour se nourrir ou boire ;

- une barge rousse (Limosa lapponica) détient l’un des titres les plus spectaculaires. En 2020, un oiseau bagué en Alaska a rejoint la Nouvelle-Zélande en 11 jours sans escale, couvrant environ 12 000 kilomètres d’un seul vol, battant ainsi son propre record précédent. Pas un seul arrêt, pas même pour se nourrir ou boire ;

- le puffin fuligineux parcourt chaque année près de 65 000 kilomètres, soit plus d’une fois et demie le tour de la Terre, en suivant un circuit migratoire entre l’Atlantique Nord et l’Atlantique Sud ;

- la sterne arctique, championne absolue en distance annuelle, effectue un périple pouvant atteindre 80 000 kilomètres entre l’Arctique, où elle niche, et l’Antarctique, où elle hiverne. Sur toute sa vie, elle cumule entre 1,5 et 2 millions de kilomètres.

Une endurance hors normes

Mais les prouesses des migrateurs ne se mesurent pas qu’en kilomètres. Leur endurance est tout aussi impressionnante. Ainsi, le martinet noir est capable de rester en vol pendant dix mois consécutifs sans jamais se poser, dormant, mangeant et même s’accouplant dans les airs. Les oies à tête barrée traversent l’Himalaya en profitant des vents porteurs, atteignant des altitudes de plus de 8 000 mètres, là les humains ont besoin d’oxygène pour survivre. Alors, comment ces oiseaux trouvent-ils leur chemin avec une telle précision ?  Les scientifiques savent qu’ils combinent plusieurs repères :

Les scientifiques savent qu’ils combinent plusieurs repères :

- le champ magnétique terrestre, utilisé comme une véritable boussole biologique ;

- la position du soleil et des étoiles, servant de carte céleste ;

- les repères visuels du paysage, comme les rivières, les montagnes ou le littoral.

Certaines espèces peuvent même détecter la polarisation de la lumière, invisible à l’œil humain.

Baguage et science citoyenne

Le baguage, inventé au début du 20e siècle, reste un outil précieux pour percer les secrets des migrations. Des milliers de bénévoles et professionnels capturent les oiseaux pour leur poser une bague numérotée à la patte. Lorsqu’un individu est retrouvé ou observé ailleurs, chaque donnée devient un morceau de puzzle dans la compréhension des routes migratoires. Aujourd’hui, cette méthode se complète avec des balises GPS miniaturisées et des géolocalisateurs, qui enregistrent le moindre détour. Ces technologies ont révélé des comportements insoupçonnés, comme des haltes prolongées dans des zones clés ou des boucles migratoires complexes. Si des exploits émerveillent, il n’en reste pas moins vrai que les oiseaux migrateurs sont aussi fragiles. Le réchauffement climatique modifie le calendrier des migrations, parfois en décalage avec la disponibilité des ressources alimentaires. L’urbanisation et l’agriculture intensive entraînent également la disparition de nombreuses zones de repos, indispensables à ces voyageurs au long cours.  Les collisions avec les infrastructures (lignes électriques, éoliennes implantées sur des couloirs migratoires) et la chasse illégale dans certains pays viennent ajouter des risques supplémentaires.

Les collisions avec les infrastructures (lignes électriques, éoliennes implantées sur des couloirs migratoires) et la chasse illégale dans certains pays viennent ajouter des risques supplémentaires.

La passion du sauvaginier

Pour le sauvaginier, être témoin de ces migrations est un privilège rare. Contrairement aux autres chasseurs, il se trouve souvent aux premières loges de ce théâtre naturel, observant, notant, identifiant, et transmettant des données précieuses. La récupération d’une bague n’est pas seulement une curiosité scientifique : c’est la preuve incontestable que l’oiseau qu’il a tenu entre ses mains a voyagé par-delà mers et continents, franchi des montagnes, défié tempêtes et prédateurs, avant de croiser à nouveau le chemin des hommes. Et dans ce grand jeu planétaire, chaque observation, chaque reprise, est un fragment d’histoire de l’oiseau, mais aussi celle d’une espèce, héritière de millions d’années d’évolution et de perfectionnement pour accomplir, année après année, ces voyages extraordinaires.