La valse des attaques et la guerre des chiffres

La valse des attaques et la guerre des chiffres

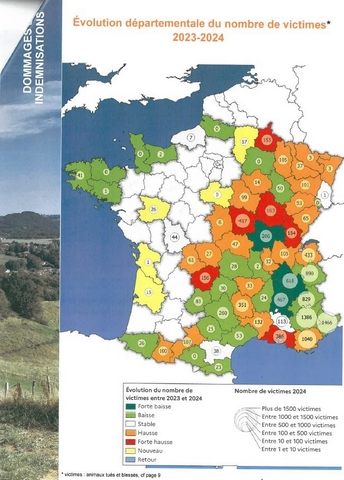

Malgré les millions injectés, la prédation lupine ne faiblit pas. Les indemnisations versées en 2024 atteignent 4,64 millions d’euros, couvrant 59 départements. La plupart des exploitations touchées (80 %) subissent une ou deux attaques par an, mais certaines régions, notamment le Sud-Est, concentrent la majorité des dégâts. Dans ces zones, le protocole d’intervention est devenu un sport national : 204 loups ont été « prélevés » l’an dernier (174 par les louvetiers, 8 par des éleveurs, 10 par des chasseurs, 9 braconnés et 3 par la brigade d’intervention de l’OFB). Les tirs de défense simple et renforcée s’imposent comme les principales méthodes, avec des résultats contrastés. L’État a fixé un plafond de 209 destructions, presque atteint, preuve que la régulation reste un pilier assumé de la politique lupine. Pourtant, l’Office français de la biodiversité, tout en coordonnant ces actions, s’échine à expliquer que la population de loups se « stabilise », avec une croissance annuelle passée de 14 % à 9 %. Un joli tour de passe-passe sémantique : la croissance reste positive, mais on nous parle de baisse. À croire que les loups savent manier la calculette autant que leurs prédateurs humains savent manier le fusil. Ce grand écart entre perception officielle et réalité du terrain alimente un malaise chez les éleveurs, qui voient leurs bêtes tomber sous les crocs tout en entendant que « tout va bien, circulez ! ».

Le loup voyageur et l’éternelle expansion contrariée

L’analyse de l’aire de présence détectée du loup entre 2020 et 2024 confirme une tendance paradoxale. Dans ses bastions historiques (PACA et AURA), l’espèce s’installe solidement, mais dès qu’elle tente d’explorer de nouveaux territoires, elle se heurte à une résistance farouche.  Résultat : la présence « régulière » se stabilise, tandis que la présence « occasionnelle » explose, signe que les loups explorent, mais peinent à s’implanter durablement. La Bourgogne, le Massif central ou le Limousin en sont les meilleurs exemples : des individus solitaires apparaissent, se baladent, parfois même traversent la France entière comme ce fameux « orientable » qui finit sa course en Saône-et-Loire, mais nulle meute ne parvient à prospérer. La faute, sans doute, à la multiplication des tirs réglementaires qui stoppent toute velléité de colonisation durable. Ce jeu du chat et de la souris (ou plutôt du berger et du loup) illustre un équilibre fragile : l’espèce s’adapte, se disperse, mais reste contenue par la pression humaine. Les experts de l’OFB, armés de leurs indicateurs, leurs « biennales chevauchantes » et leurs bases de données aux acronymes indigestes, s’efforcent d’apporter un vernis scientifique à ce qui ressemble fort à une bataille de tranchées. En attendant, les éleveurs, eux, comptent leurs pertes et se réjouissent parfois qu’aucune meute ne s’installe chez eux. On est donc dans une situation étrange : le loup est partout...

Résultat : la présence « régulière » se stabilise, tandis que la présence « occasionnelle » explose, signe que les loups explorent, mais peinent à s’implanter durablement. La Bourgogne, le Massif central ou le Limousin en sont les meilleurs exemples : des individus solitaires apparaissent, se baladent, parfois même traversent la France entière comme ce fameux « orientable » qui finit sa course en Saône-et-Loire, mais nulle meute ne parvient à prospérer. La faute, sans doute, à la multiplication des tirs réglementaires qui stoppent toute velléité de colonisation durable. Ce jeu du chat et de la souris (ou plutôt du berger et du loup) illustre un équilibre fragile : l’espèce s’adapte, se disperse, mais reste contenue par la pression humaine. Les experts de l’OFB, armés de leurs indicateurs, leurs « biennales chevauchantes » et leurs bases de données aux acronymes indigestes, s’efforcent d’apporter un vernis scientifique à ce qui ressemble fort à une bataille de tranchées. En attendant, les éleveurs, eux, comptent leurs pertes et se réjouissent parfois qu’aucune meute ne s’installe chez eux. On est donc dans une situation étrange : le loup est partout...