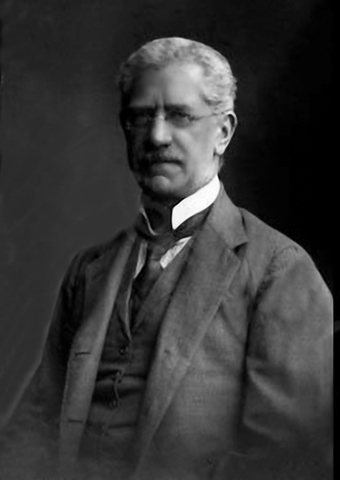

La maladie d’Aujeszky, également connue sous le nom de pseudorage, est une affection virale due à un herpesvirus porcin (Suid herpesvirus 1). Cette maladie touche principalement le porc, qui en est l’hôte naturel et souvent asymptomatique, mais elle peut infecter de nombreuses autres espèces : bovins, ovins, caprins, chats et surtout chiens, chez lesquels l’évolution est presque toujours fatale.  Chez les animaux autres que le porc, le virus envahit rapidement le système nerveux, provoquant des troubles graves. Les symptômes incluent agitation, démangeaisons intenses pouvant entraîner un comportement d’automutilation, hypersalivation, difficultés respiratoires, convulsions et paralysie. La mort survient généralement en quelques heures à deux jours. La maladie est présente depuis longtemps dans les élevages porcins. Elle doit son nom à Aladár Aujeszky, vétérinaire et microbiologiste hongrois, qui décrivit pour la première fois l’agent pathogène en 1902. Ses travaux ont permis de distinguer clairement cette maladie de la rage, qui lui ressemble dans ses manifestations neurologiques, ce qui a contribué à améliorer le diagnostic et la gestion sanitaire dans les élevages. Pour les chasseurs, la maladie d’Aujeszky représente un risque particulier, car le sanglier sert de réservoir naturel du virus dans la faune sauvage. Les chiens de chasse, souvent en contact avec des carcasses de sangliers, des viscères ou de la salive contaminée, peuvent être infectés. L’ingestion de viande crue ou d’abats provenant d’un animal porteur est une voie de contamination fréquente.

Chez les animaux autres que le porc, le virus envahit rapidement le système nerveux, provoquant des troubles graves. Les symptômes incluent agitation, démangeaisons intenses pouvant entraîner un comportement d’automutilation, hypersalivation, difficultés respiratoires, convulsions et paralysie. La mort survient généralement en quelques heures à deux jours. La maladie est présente depuis longtemps dans les élevages porcins. Elle doit son nom à Aladár Aujeszky, vétérinaire et microbiologiste hongrois, qui décrivit pour la première fois l’agent pathogène en 1902. Ses travaux ont permis de distinguer clairement cette maladie de la rage, qui lui ressemble dans ses manifestations neurologiques, ce qui a contribué à améliorer le diagnostic et la gestion sanitaire dans les élevages. Pour les chasseurs, la maladie d’Aujeszky représente un risque particulier, car le sanglier sert de réservoir naturel du virus dans la faune sauvage. Les chiens de chasse, souvent en contact avec des carcasses de sangliers, des viscères ou de la salive contaminée, peuvent être infectés. L’ingestion de viande crue ou d’abats provenant d’un animal porteur est une voie de contamination fréquente.  Pour s’en prémunir, il est essentiel d’éviter que les chiens ne manipulent ou ne consomment des restes de sangliers, et de les tenir éloignés des zones de dépeçage. Tout matériel utilisé lors de la chasse (couteaux, gants, contenants) doit être soigneusement nettoyé et désinfecté. Lorsqu’un chien présente des symptômes compatibles et a été exposé à un sanglier, il faut contacter immédiatement un vétérinaire. Malheureusement, il n’existe aucun traitement curatif pour les espèces sensibles autres que le porc, et l’issue est généralement fatale. La déclaration aux autorités sanitaires peut être recommandée selon les régions, car la maladie fait partie des affections surveillées en faune sauvage. Concernant le vaccin, des solutions existent depuis plusieurs décennies pour les élevages porcins. Les vaccins utilisés sont principalement des vaccins atténués ou inactivés permettant de protéger les porcs et de réduire fortement la circulation virale. Ces vaccins ont été des outils essentiels dans les programmes d’éradication menés dans plusieurs pays européens. En revanche, il n’existe pas de vaccin homologué pour les chiens ou les autres carnivores, car la maladie n’y est pas contrôlable de manière fiable par la vaccination, et les animaux contaminés meurent trop rapidement pour que l’immunisation soit utile. Les recherches actuelles portent surtout sur la surveillance du virus dans la faune sauvage et sur l’amélioration des programmes de prévention dans les élevages.

Pour s’en prémunir, il est essentiel d’éviter que les chiens ne manipulent ou ne consomment des restes de sangliers, et de les tenir éloignés des zones de dépeçage. Tout matériel utilisé lors de la chasse (couteaux, gants, contenants) doit être soigneusement nettoyé et désinfecté. Lorsqu’un chien présente des symptômes compatibles et a été exposé à un sanglier, il faut contacter immédiatement un vétérinaire. Malheureusement, il n’existe aucun traitement curatif pour les espèces sensibles autres que le porc, et l’issue est généralement fatale. La déclaration aux autorités sanitaires peut être recommandée selon les régions, car la maladie fait partie des affections surveillées en faune sauvage. Concernant le vaccin, des solutions existent depuis plusieurs décennies pour les élevages porcins. Les vaccins utilisés sont principalement des vaccins atténués ou inactivés permettant de protéger les porcs et de réduire fortement la circulation virale. Ces vaccins ont été des outils essentiels dans les programmes d’éradication menés dans plusieurs pays européens. En revanche, il n’existe pas de vaccin homologué pour les chiens ou les autres carnivores, car la maladie n’y est pas contrôlable de manière fiable par la vaccination, et les animaux contaminés meurent trop rapidement pour que l’immunisation soit utile. Les recherches actuelles portent surtout sur la surveillance du virus dans la faune sauvage et sur l’amélioration des programmes de prévention dans les élevages.

alabillebaude

La chasse... demain !