Nous sommes en décembre 1945, quelques jours avant Noël. Après cinq années de conflit, le réseau ferré était en triste état. Sur les axes principaux, les équipes au sol s’affairaient à l’entretien et aux réparations les plus urgentes. Les transports de marchandises étaient prioritaires, et les quelques voyageurs n’en finissaient plus d’attendre, dans des salles, pas ou peu chauffées, le convoi qui les mènerait à destination. Les horaires étaient souples, mais peu s’en offusquaient, tant les années précédentes les avaient habitués à la patience, voir au renoncement. Toutes les voies ferrées étaient donc « stratégiques », y compris les voies uniques qui permettaient le ravitaillement en munitions et intendance des forts qui formaient la ligne infranchissable sur laquelle l’ennemi devait buter. On sait qu’il n’en fut rien, puisque, plutôt que de se heurter à ces murailles défensives, il les a contournées. Bref, sur ces lignes, les convois attendaient leur tour pour circuler dans un sens ou dans l’autre, afin d’emmener les wagons chargés à destination, et de ramener à la gare de triage, ceux qui étaient vides. Il faut également savoir qu’à cette époque, c’était toujours ménage à trois : le mécanicien, le chauffeur et la machine. En effet, chaque équipe était responsable de sa locomotive et du tender qui lui était attaché. Le mécanicien n’avait d’yeux que pour sa belle, ses cadrans, sa chaudière, ses bielles et son sifflet, tandis que le chauffeur restait songeur devant les tonnes de charbon, dont il surveillait, à la pelletée près, le chargement. C’est lui qui, tout au long du trajet, alimentait le foyer qui procurait la chaleur nécessaire pour transformer l’eau en vapeur, énergie motrice qui actionnait les bielles. Ce soir-là, sur une machine de type « 231 », traduisez « 2 » pour deux bogies à l’avant, « 3 » pour trois paires de roues motrices, et « 1 » pour un bogie à l’arrière, Emile le mécanicien et Marcel, son chauffeur, regagnait le dépôt, avec leur machine « haut le pied », traduisez « sans wagon à tirer ». Dans cette campagne au relief peu tourmenté, agrémentée de quelques petites côtes suivies de longues pentes douces, ils étaient en avance sur un horaire qui s’adaptait au temps de travail, c’est dire que, pour arriver à l’heure de pointer, il fallait partir à temps et même un peu plus tôt. En décembre, la nuit tombe vite, et nos deux compères, à moins de deux kilomètres du dépôt, regardaient nonchalamment, l’un le côté droit, l’autre le côté gauche de la voie, bordée par un petit bois relativement fourré. Soudain, déboulant de la droite, une petite compagnie de sangliers traversa les rails, juste devant la motrice. Marcel, qui les avait vu arriver se propulsa de l’autre côté de la machine pour les regarder, avec Emile, disparaître dans les fourrés.

Nous sommes en décembre 1945, quelques jours avant Noël. Après cinq années de conflit, le réseau ferré était en triste état. Sur les axes principaux, les équipes au sol s’affairaient à l’entretien et aux réparations les plus urgentes. Les transports de marchandises étaient prioritaires, et les quelques voyageurs n’en finissaient plus d’attendre, dans des salles, pas ou peu chauffées, le convoi qui les mènerait à destination. Les horaires étaient souples, mais peu s’en offusquaient, tant les années précédentes les avaient habitués à la patience, voir au renoncement. Toutes les voies ferrées étaient donc « stratégiques », y compris les voies uniques qui permettaient le ravitaillement en munitions et intendance des forts qui formaient la ligne infranchissable sur laquelle l’ennemi devait buter. On sait qu’il n’en fut rien, puisque, plutôt que de se heurter à ces murailles défensives, il les a contournées. Bref, sur ces lignes, les convois attendaient leur tour pour circuler dans un sens ou dans l’autre, afin d’emmener les wagons chargés à destination, et de ramener à la gare de triage, ceux qui étaient vides. Il faut également savoir qu’à cette époque, c’était toujours ménage à trois : le mécanicien, le chauffeur et la machine. En effet, chaque équipe était responsable de sa locomotive et du tender qui lui était attaché. Le mécanicien n’avait d’yeux que pour sa belle, ses cadrans, sa chaudière, ses bielles et son sifflet, tandis que le chauffeur restait songeur devant les tonnes de charbon, dont il surveillait, à la pelletée près, le chargement. C’est lui qui, tout au long du trajet, alimentait le foyer qui procurait la chaleur nécessaire pour transformer l’eau en vapeur, énergie motrice qui actionnait les bielles. Ce soir-là, sur une machine de type « 231 », traduisez « 2 » pour deux bogies à l’avant, « 3 » pour trois paires de roues motrices, et « 1 » pour un bogie à l’arrière, Emile le mécanicien et Marcel, son chauffeur, regagnait le dépôt, avec leur machine « haut le pied », traduisez « sans wagon à tirer ». Dans cette campagne au relief peu tourmenté, agrémentée de quelques petites côtes suivies de longues pentes douces, ils étaient en avance sur un horaire qui s’adaptait au temps de travail, c’est dire que, pour arriver à l’heure de pointer, il fallait partir à temps et même un peu plus tôt. En décembre, la nuit tombe vite, et nos deux compères, à moins de deux kilomètres du dépôt, regardaient nonchalamment, l’un le côté droit, l’autre le côté gauche de la voie, bordée par un petit bois relativement fourré. Soudain, déboulant de la droite, une petite compagnie de sangliers traversa les rails, juste devant la motrice. Marcel, qui les avait vu arriver se propulsa de l’autre côté de la machine pour les regarder, avec Emile, disparaître dans les fourrés.

« On en a eu un ! »

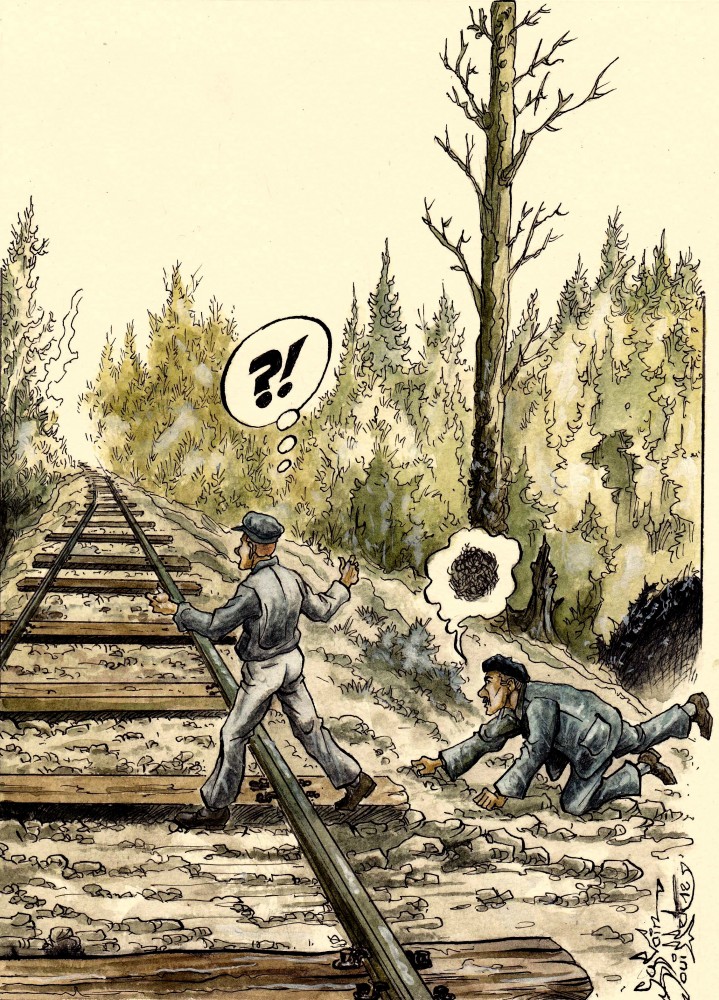

Marcel, au comble de l’excitation criait à son collègue : « arrête, arrête, on en a eu un ! », semant le doute dans l’esprit d’Emile. Le mécanicien qui avait vu la petite bande s’enfoncer sous les fourrés n’en croyait pas un mot, mais devant l’insistance de son chauffeur, il renversa la vapeur et stoppa son engin, cheminée fumante, sifflet coupé. Et nos deux compères parcoururent, à pied, la centaine de mètres qui les séparait du point supposé de la collision. L’un sur la voie et l’autre en bordure de bois, ils cherchaient un indice qui confirmerait l’affirmation de Marcel, et, en cette période de l’année, un bon rôti de sanglier serait évidemment le bienvenu sur la table, pour Noël. Marcel, lui-même chasseur, connaissait bien les lieux et son œil exercé s'arrêta sur une petite touffe de poils longs et noirs, qu’il identifia immédiatement pour des soies. « J’te l’avais dit, y en a un de touché… » lança-t-il à son collègue, avant de le rejoindre en bordure de boqueteau. Dans les feuilles, le passage des animaux était bien marqué et ne prêtait à aucune confusion. Ils suivirent les traces sur cinquante mètres, puis cent, puis encore un peu plus, mais rien sur le sol ne leur permettait de croire qu’un animal était à l’agonie, voir mort, dans le secteur. D’ailleurs comment un sanglier, aussi solide soit-il, aurait-il pu résister au choc avec cette masse de soixante-dix tonnes, haute sur roues, qui aurait littéralement broyé la bête noire, ou la transformer en deux parties si la machine était passée dessus. Emile, que le doute n’effleurait plus, tentait de ramener son collègue à la raison. « Allez viens Marcel, il va bientôt faire nuit. Il n’a rien ton sanglier… ». Avec un haussement d’épaule, le chauffeur supplia : « attends encore un peu. Bouges pas d’ici, je vais voir un peu plus loin, il y a une souille. T’inquiètes pas pour la nuit, on a encore presque une heure devant nous… » et il s’enfonça dans le sous-bois. Emile, docile, attendait patiemment… Cinq minutes passèrent, puis dix, puis quinze avant que Marcel ne réapparaisse, déconfit et déçu. Rien, il n’avait rien remarqué, pas la moindre goutte de sang, pas la moindre trace douteuse. Adieu, rôti de sanglier… Emile, un peu énervé par l’attente, mais sympa avec son collègue, ne l’accablait pas, quand bien même, maintenant, il était grand temps de rentrer au dépôt. Et ils firent, en sens inverse, le chemin qui les ramenait vers la voie ferrée sur laquelle attendait la machine… Marcel triturait dans ses mains la touffe de poils qu’il glissa dans la poche de sa chemise. La voie était maintenant à moins de trente mètres quand Emile devint brusquement inquiet. Il s’arrêta, écouta… « Qu’est-ce qu’il y a demanda le chauffeur, qu’est-ce que t’a entendu ? » toujours dans l’espoir de trouver son sanglier. « Rien, répondit Emile, je n’entends rien et c’est bien ce qui m’inquiète… ». Et il se mit à courir vers la voie ferrée. Là, il n’en croyait pas ses yeux : « la loco, bon Dieu, où est la loco ? ». S’étaient-ils égarés dans le bois ? Le doute fut vite dissipé car la ligne est, à cet endroit, droite et la vue porte sur plus d’un kilomètre. Il fallait se rendre à l’évidence, la machine avait disparu…

« Tiens, v’là les artilleurs ! »

Pendant ce temps, au dépôt, alors que chacun vaquait à ses occupations, personne ne remarqua une machine « haut le pied » qui arrivait à la vitesse d’un piéton pas pressé, et qui vint heurter le buttoir de fin de voie. Ici, ce genre de manœuvre est monnaie courante, car pratiquée tous les jours, principalement pour les machines qui entrent à l’atelier pour révision ou réparation. Mais d’habitude, après le temps normal de purge pour la mise à l’arrêt, des hommes en descendent et donnent au responsable les dernières recommandations pour la remise en état de leur protégée. Là, rien ! Personne ne se manifestait. Curieux ! Il fallut quasiment un bon quart d’heure avant qu’un employé au poste d’aiguillage se manifeste et lance : « Quelqu’un a vu descendre les fantômes ? ». Puis l’intrigue étant nouée, tous se précipitèrent vers la machine, toute fumante et pas décompressée. « C’est la 231 des artilleurs » lança le chef de poste, employant le surnom donné à l’équipe qui avait été réquisitionnée deux ans auparavant par les Allemands, pour conduire un convoi de munitions. « Il est arrivé quelque chose, faut aller voir… » dit un autre. Branle-bas de recherche dans tout le dépôt, chacun questionnant son voisin d’un « Tu les as pas vu ? Tu sais pas où y sont ? Y ont eu un pépin, c’est sur… ». C’est alors qu’apparurent les futures vedettes du jour, penauds et fatigués par la course qu’ils venaient de faire, sur cette voie en pente très douce, qui avait permis à la machine, dont le frein n’avait pas été serré, de rentrer seule au dépôt. Et, après la copieuse engueulade, justifiée, du chef, ils racontèrent leur histoire de sanglier. Marcel, vexé de voir sa parole mise en doute, sortit alors de sa poche la touffe de poils, témoin de leur mésaventure. Elle passa de main en main pour finir son périple dans celles d’Henri, qui n’était autre qu’un piégeur expérimenté, lequel éclata de rire en extrayant des poils un duvet plus fin. C’était de la bourre de blaireau… L’affaire en resta là, et nul ne sut ce que l’épouse de Marcel avait mitonné pour le repas de Noël. Une chose est sure, ce n’était pas du sanglier…