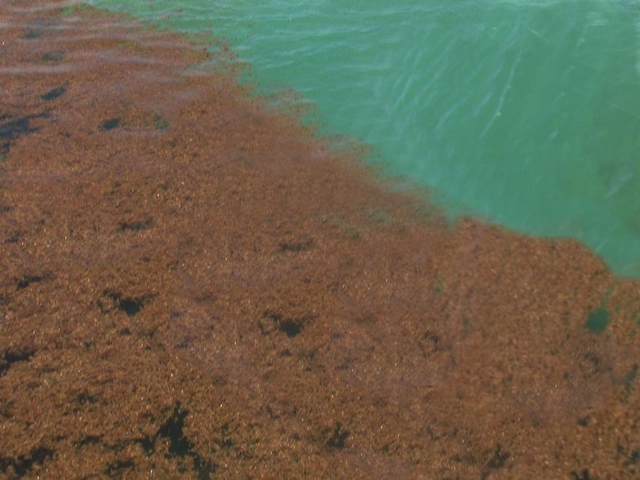

Vue de l’espace, l’image interpelle : un gigantesque ruban brun s’étire sur près de 9 000 kilomètres, reliant les côtes d’Afrique de l’Ouest au golfe du Mexique. En mai 2025, les satellites ont détecté 37,5 millions de tonnes de sargasses pélagiques flottant à la surface de l’Atlantique. Cette « Grande Ceinture de Sargasses de l’Atlantique » (GASB), quasi inexistante il y a quinze ans, témoigne d’un bouleversement océanique majeur.  Autrefois confinées à la mer des Sargasses, ces algues brunes formaient un habitat essentiel pour poissons, tortues et invertébrés. Désormais, leur prolifération est devenue incontrôlée. Selon une vaste étude publiée dans « Harmful Algae » par la Florida Atlantic University, la GASB s’est développée presque chaque année depuis 2011, atteignant aujourd’hui une taille record, plus de deux fois la largeur des États-Unis continentaux. Les chercheurs pointent un facteur clé : l’enrichissement en nutriments des eaux atlantiques. Entre 1980 et 2020, la teneur en azote des sargasses a augmenté de 55 %, signe d’une fertilisation croissante due non seulement aux processus marins (remontées d’eau, courants), mais surtout aux apports venus de la terre : ruissellements agricoles, effluents urbains et dépôts atmosphériques.

Autrefois confinées à la mer des Sargasses, ces algues brunes formaient un habitat essentiel pour poissons, tortues et invertébrés. Désormais, leur prolifération est devenue incontrôlée. Selon une vaste étude publiée dans « Harmful Algae » par la Florida Atlantic University, la GASB s’est développée presque chaque année depuis 2011, atteignant aujourd’hui une taille record, plus de deux fois la largeur des États-Unis continentaux. Les chercheurs pointent un facteur clé : l’enrichissement en nutriments des eaux atlantiques. Entre 1980 et 2020, la teneur en azote des sargasses a augmenté de 55 %, signe d’une fertilisation croissante due non seulement aux processus marins (remontées d’eau, courants), mais surtout aux apports venus de la terre : ruissellements agricoles, effluents urbains et dépôts atmosphériques.  Le fleuve Amazone, en particulier, déverse chaque année d’immenses quantités d’azote et de phosphore, stimulant la croissance explosive des algues. Ces masses végétales sont ensuite transportées par les courants atlantiques, notamment le Loop Current et le Gulf Stream, jusqu’aux Caraïbes et au golfe du Mexique. Là, elles s’échouent sur les plages, asphyxient les récifs coralliens, dégradent les eaux littorales et dégagent du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique et nauséabond. En se décomposant, elles libèrent aussi du méthane, contribuant à l’effet de serre. Pour les populations côtières, le coût écologique et économique est considérable : tourisme sinistré, pêche perturbée, dépenses massives de nettoyage. Certaines zones des Antilles ou de Floride connaissent déjà des épisodes d’échouages géants, comparables à des « marées brunes ». Les scientifiques appellent à une coopération internationale : réduire les apports de nutriments d’origine terrestre, améliorer la surveillance satellitaire et développer des modèles prédictifs. Car ce ruban brun pourrait n’être qu’un avertissement : avec le réchauffement climatique et la pollution diffuse, d’autres océans risquent, eux aussi, de voir surgir ces nouvelles marées d’algues, symboles d’un océan en déséquilibre.

Le fleuve Amazone, en particulier, déverse chaque année d’immenses quantités d’azote et de phosphore, stimulant la croissance explosive des algues. Ces masses végétales sont ensuite transportées par les courants atlantiques, notamment le Loop Current et le Gulf Stream, jusqu’aux Caraïbes et au golfe du Mexique. Là, elles s’échouent sur les plages, asphyxient les récifs coralliens, dégradent les eaux littorales et dégagent du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique et nauséabond. En se décomposant, elles libèrent aussi du méthane, contribuant à l’effet de serre. Pour les populations côtières, le coût écologique et économique est considérable : tourisme sinistré, pêche perturbée, dépenses massives de nettoyage. Certaines zones des Antilles ou de Floride connaissent déjà des épisodes d’échouages géants, comparables à des « marées brunes ». Les scientifiques appellent à une coopération internationale : réduire les apports de nutriments d’origine terrestre, améliorer la surveillance satellitaire et développer des modèles prédictifs. Car ce ruban brun pourrait n’être qu’un avertissement : avec le réchauffement climatique et la pollution diffuse, d’autres océans risquent, eux aussi, de voir surgir ces nouvelles marées d’algues, symboles d’un océan en déséquilibre.

alabillebaude

La chasse... demain !