- Dordogne : sur la commune de Cendrieux, les trois chiens bloqués durant toute la semaine dans une cavité, ont finalement été retrouvés morts, le dimanche 21 septembre, malgré une vaste opération de secours menée par une vingtaine de spéléologues venus du département et du Lot. Tout avait commencé le 14 septembre, jour d’ouverture de la chasse, quand les chiens de deux chasseurs se sont lancés à la poursuite d’un renard et l’ont suivi jusqu’à une cavité d’où ils n’ont jamais pu ressortir. Alertés, les pompiers se sont déplacés mais ont constaté que l’opération nécessitait trop de moyens humains, dont ils ne disposaient pas. Samedi, six jours après, les propriétaires ont enfin contacté le comité départemental de spéléologie qui a délégué des bénévoles qui sont intervenus pour déblayer l’entrée et creuser la roche. Ce n’est que le lendemain, en milieu d’après-midi, qu’ils sont parvenus près des chiens qui n’avaient pas survécu.

- Loire-Atlantique : le samedi 20 septembre, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Bouguenais, sur le site de la Roche Ballue, pour un sauvetage peu ordinaire. Un chien de chasse, engagé dans une battue, s’est retrouvé isolé et coincé au sommet d’une falaise haute d’une cinquantaine de mètres.  Incapable de redescendre par ses propres moyens, l’animal est resté bloqué, suscitant l’inquiétude de son propriétaire et nécessitant l’intervention des secours. Alertés en début d’après-midi, les pompiers ont rapidement mis en place une opération spécialisée de sauvetage en milieu périlleux. Sept hommes ont été mobilisés afin de sécuriser la zone et de mettre en œuvre une manœuvre de remontée le long de la paroi. Grâce à leur savoir-faire et à l’utilisation de techniques adaptées, ils ont pu récupérer le chien sain et sauf, malgré la complexité du terrain. Une fois hors de danger, l’animal a été rendu à son maître, soulagé de retrouver son compagnon indemne. L’opération s’est conclue sans blessé, démontrant une nouvelle fois la polyvalence et l’efficacité des sapeurs-pompiers, capables d’intervenir aussi bien pour secourir des personnes que pour venir en aide aux animaux en difficulté.

Incapable de redescendre par ses propres moyens, l’animal est resté bloqué, suscitant l’inquiétude de son propriétaire et nécessitant l’intervention des secours. Alertés en début d’après-midi, les pompiers ont rapidement mis en place une opération spécialisée de sauvetage en milieu périlleux. Sept hommes ont été mobilisés afin de sécuriser la zone et de mettre en œuvre une manœuvre de remontée le long de la paroi. Grâce à leur savoir-faire et à l’utilisation de techniques adaptées, ils ont pu récupérer le chien sain et sauf, malgré la complexité du terrain. Une fois hors de danger, l’animal a été rendu à son maître, soulagé de retrouver son compagnon indemne. L’opération s’est conclue sans blessé, démontrant une nouvelle fois la polyvalence et l’efficacité des sapeurs-pompiers, capables d’intervenir aussi bien pour secourir des personnes que pour venir en aide aux animaux en difficulté.

- Lot-et-Garonne : le jeudi 25 septembre au matin, la stupeur a gagné un lotissement de Roquefort, dans l’agglomération agenaise. Deux coups de feu ont retenti aux abords immédiats d’une maison où une assistante maternelle accueillait trois enfants de moins de 3 ans. « On a retrouvé des balles de fusil à quelques mètres des gamins. C’est une honte absolue », témoigne un proche des familles, sous le choc. Selon les premiers éléments, une battue aux sangliers se déroulait ce jour-là à proximité du quartier résidentiel, situé entre champs et pavillons, en limite de la commune voisine d’Estillac. Les projectiles auraient terminé leur course à quelques mètres seulement du domicile. Aucun blessé n’est à déplorer, mais la frayeur a été immense pour les familles et riverains. Une brigade criminelle de la gendarmerie a été dépêchée sur place pour procéder aux constatations et recueillir les témoignages. Une enquête a été ouverte.

- Manche : un vent de panique a soufflé le 11 septembre dernier, lors de la découverte de plusieurs centaines de cadavres de porcs dans un élevage. La crainte d’une possible épizootie de peste porcine africaine (PPA) a d’abord régné, avant que les premières constatations n’écartent ce risque.  L’inspection menée par les services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a révélé que les animaux, environ 700 selon le procureur de Coutances, étaient morts depuis plusieurs semaines et abandonnés dans les bâtiments. Il s’agirait de la totalité du cheptel. Une enquête a été ouverte pour « abandon volontaire d’un animal domestique, apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort », confiée à la gendarmerie et à la DDPP. L’audition de l’éleveur devra préciser les circonstances de ce drame. La préfecture indique que les cadavres ont été évacués vers un site d’équarrissage, et qu’aucun risque sanitaire ou environnemental n’a été détecté à l’extérieur de l’exploitation.

L’inspection menée par les services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a révélé que les animaux, environ 700 selon le procureur de Coutances, étaient morts depuis plusieurs semaines et abandonnés dans les bâtiments. Il s’agirait de la totalité du cheptel. Une enquête a été ouverte pour « abandon volontaire d’un animal domestique, apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort », confiée à la gendarmerie et à la DDPP. L’audition de l’éleveur devra préciser les circonstances de ce drame. La préfecture indique que les cadavres ont été évacués vers un site d’équarrissage, et qu’aucun risque sanitaire ou environnemental n’a été détecté à l’extérieur de l’exploitation.

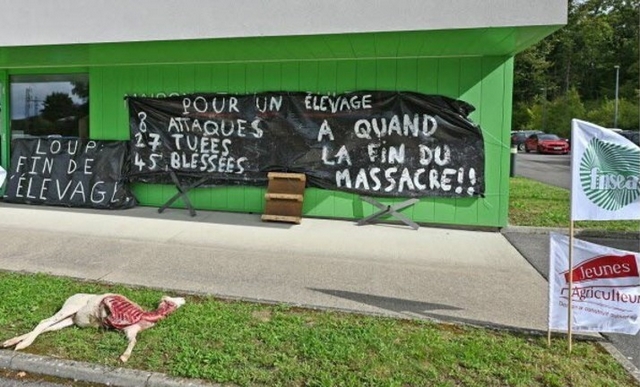

- Meuse : un arrêté préfectoral autorise désormais un éleveur meusien à réaliser des tirs de défense contre le loup. La décision, prise par le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, intervient après une série de huit attaques subies par le troupeau de l’agriculteur depuis le début de l’année.  L’objectif est de permettre à l’éleveur de protéger ses bêtes en cas de nouvelle prédation. Cette annonce est intervenue dans un contexte de forte mobilisation agricole. La veille, les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA de la Meuse avaient organisé une action symbolique devant la chambre d’agriculture, à l’occasion de la session de rentrée. Une motion d’alerte y avait été adoptée, afin de demander des réponses concrètes face à la multiplication des attaques. Lors de cette session, le préfet a réaffirmé la nécessité de concilier protection de la biodiversité et sécurité des exploitations. « Les tirs de défense sont importants », a-t-il souligné, rappelant qu’ils constituent un outil légal et encadré pour limiter l’impact des prédateurs. La présence du loup, espèce protégée mais de plus en plus fréquente en Lorraine, continue ainsi d’alimenter un vif débat entre enjeux de conservation et protection des élevages.

L’objectif est de permettre à l’éleveur de protéger ses bêtes en cas de nouvelle prédation. Cette annonce est intervenue dans un contexte de forte mobilisation agricole. La veille, les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA de la Meuse avaient organisé une action symbolique devant la chambre d’agriculture, à l’occasion de la session de rentrée. Une motion d’alerte y avait été adoptée, afin de demander des réponses concrètes face à la multiplication des attaques. Lors de cette session, le préfet a réaffirmé la nécessité de concilier protection de la biodiversité et sécurité des exploitations. « Les tirs de défense sont importants », a-t-il souligné, rappelant qu’ils constituent un outil légal et encadré pour limiter l’impact des prédateurs. La présence du loup, espèce protégée mais de plus en plus fréquente en Lorraine, continue ainsi d’alimenter un vif débat entre enjeux de conservation et protection des élevages.

- Morbihan : depuis une quinzaine de jours, à Sarzeau, des oiseaux, dont beaucoup de cygnes sont touchés par un variant particulièrement virulent de grippe aviaire.  Espèce sensible à ce virus, les cygnes paient un lourd tribut : « Chaque jour, entre cinq et dix oiseaux morts sont retrouvés, notamment dans le secteur du Golfe-Pont Cassé où les effectifs sont nombreux », précise la mairie. Face à cette hécatombe, des ramassages réguliers des cadavres sont organisés par les services municipaux, en lien avec l’OFB. Ces opérations visent à limiter les risques de propagation du virus et à protéger les autres espèces sauvages ou domestiques. Les habitants et promeneurs sont invités à ne pas manipuler les oiseaux morts et à signaler toute découverte aux autorités compétentes.

Espèce sensible à ce virus, les cygnes paient un lourd tribut : « Chaque jour, entre cinq et dix oiseaux morts sont retrouvés, notamment dans le secteur du Golfe-Pont Cassé où les effectifs sont nombreux », précise la mairie. Face à cette hécatombe, des ramassages réguliers des cadavres sont organisés par les services municipaux, en lien avec l’OFB. Ces opérations visent à limiter les risques de propagation du virus et à protéger les autres espèces sauvages ou domestiques. Les habitants et promeneurs sont invités à ne pas manipuler les oiseaux morts et à signaler toute découverte aux autorités compétentes.

- Seine-Maritime : la FDC a mené une opération inédite dans la vallée de la Durdent. À la demande du Réseau National « Bécassines », son service technique a procédé au baguage et à l’équipement de bécassines des marais avec des balises GPS de dernière génération. L’objectif est de mieux comprendre les mécanismes de migration de cette espèce : origine des oiseaux observés précocement sur le littoral, destinations hivernales et organisation de leur migration postnuptiale. Lors de cette opération, 16 bécassines ont été capturées, dont 7 assez robustes pour porter une balise. Ces données permettront d’analyser leur répartition dans l’espace et le temps et d’affiner les connaissances scientifiques sur l’espèce. La Fédération remercie l’AUGVD pour la mise à disposition de territoires favorables, riches en platières accueillantes.

- Tarn : depuis quelques semaines, le département dispose enfin de son propre centre de formation dédié aux chasseurs, installé à Rosières. Jusqu’alors, les candidats souhaitant passer leur permis de chasse devaient se déplacer jusqu’au nord de Rodez, ce qui représentait une contrainte importante pour de nombreux Tarnais.  Ce nouvel équipement constitue une véritable avancée pour le territoire. Il permet d’offrir une formation de proximité, complète et encadrée, en insistant sur un principe majeur : la sécurité avant tout. La FDC rappelle qu’il existe une tolérance zéro concernant l’alcool, et que la vigilance est une règle absolue. Au programme, les stagiaires apprennent les bases de la réglementation, la connaissance des espèces et des milieux, mais surtout les règles de sécurité lors du maniement des armes et pendant les battues. Des mises en situation pratiques permettent d’acquérir les bons réflexes et d’ancrer une culture de responsabilité partagée.

Ce nouvel équipement constitue une véritable avancée pour le territoire. Il permet d’offrir une formation de proximité, complète et encadrée, en insistant sur un principe majeur : la sécurité avant tout. La FDC rappelle qu’il existe une tolérance zéro concernant l’alcool, et que la vigilance est une règle absolue. Au programme, les stagiaires apprennent les bases de la réglementation, la connaissance des espèces et des milieux, mais surtout les règles de sécurité lors du maniement des armes et pendant les battues. Des mises en situation pratiques permettent d’acquérir les bons réflexes et d’ancrer une culture de responsabilité partagée.

A l’étranger

- Arabie Saoudite : le Salon international saoudien de la fauconnerie et de la chasse 2025 a mis en lumière la richesse culturelle et environnementale du Royaume à travers une présentation inédite de la zone culturelle Hima de Najran, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Organisé par le Club des faucons saoudiens (SFC), l’événement reflète l’engagement de l’Arabie saoudite à promouvoir son patrimoine archéologique et naturel sur la scène internationale.  Un pavillon dédié a offert aux visiteurs une réplique miniature intégrée du site archéologique, permettant d’explorer la profondeur historique et la valeur symbolique de cette région unique. La zone culturelle de Hima abrite plus de 550 gravures rupestres anciennes, constituant l’un des plus vastes musées à ciel ouvert du Royaume, sur une superficie dépassant 500 km². Le pavillon proposait également des expositions interactives et des supports visuels illustrant les initiatives de préservation de la biodiversité et de protection des écosystèmes locaux. En intégrant culture et environnement, cette présentation mea mis en exergue les efforts conjoints des institutions saoudiennes pour sauvegarder leur patrimoine tout en sensibilisant le public à l’importance de l’équilibre écologique.

Un pavillon dédié a offert aux visiteurs une réplique miniature intégrée du site archéologique, permettant d’explorer la profondeur historique et la valeur symbolique de cette région unique. La zone culturelle de Hima abrite plus de 550 gravures rupestres anciennes, constituant l’un des plus vastes musées à ciel ouvert du Royaume, sur une superficie dépassant 500 km². Le pavillon proposait également des expositions interactives et des supports visuels illustrant les initiatives de préservation de la biodiversité et de protection des écosystèmes locaux. En intégrant culture et environnement, cette présentation mea mis en exergue les efforts conjoints des institutions saoudiennes pour sauvegarder leur patrimoine tout en sensibilisant le public à l’importance de l’équilibre écologique.

- Brésil : lors d’une opération d’une ampleur inédite au Brésil, la police de Rio de Janeiro a démantelé un vaste réseau de trafic d’animaux sauvages, saisissant plus de 700 spécimens. L’opération São Francisco a permis de sauver des singes, perroquets, toucans, serpents, jaguars et d’autres espèces protégées, souvent destinées aux marchés noirs, contrôlés par le crime organisé. Ce commerce, estimé à plusieurs millions de dollars par an, relie braconniers, transporteurs et faussaires en documents. La majorité des animaux capturés meurent avant même d’être vendus, victimes de conditions cruelles de transport et de détention. Selon Bernardo Rossi, secrétaire de l’Environnement de Rio, ce trafic constitue « une extermination silencieuse » menaçant la biodiversité brésilienne. Le gang visé est également soupçonné de liens avec la contrebande d’armes. Près de 1 000 agents ont participé à l’opération, exécutant plus de 40 mandats d’arrêt et 270 perquisitions, aboutissant à l’arrestation d’au moins 40 suspects. Les animaux saisis sont actuellement soignés afin d’être réintroduits, si possible, dans leur habitat naturel.

- Croatie : le pays fait face à une flambée sans précédent de peste porcine africaine (PPA), qui frappe durement les élevages de l’est du pays. « Nous avons déjà perdu près de 50 000 porcs. Cela représente plus de 5 % du cheptel total », a déclaré Vlajčić, représentant du secteur agricole, évoquant « le moment le plus difficile dans la lutte contre la maladie ».  Les autorités croates confirment qu’il s’agit de l’épidémie la plus grave enregistrée dans le pays depuis l’apparition du virus, qui ne touche pas l’homme mais se révèle dévastateur pour les élevages porcins. La contamination des sangliers sauvages est également redoutée, car ils constituent un important vecteur de diffusion incontrôlable du virus dans les campagnes. Des mesures de biosécurité renforcées ont été imposées : restrictions de transport, abattages préventifs et contrôles sanitaires accrus. Cependant, les experts redoutent que la propagation ne s’étende aux régions voisines, en raison de la densité du cheptel et des difficultés à contenir le virus dans les exploitations familiales. Cette crise intervient dans un contexte de fragilité du secteur agricole croate, déjà affecté par la hausse des coûts et la concurrence européenne. Les éleveurs appellent à un soutien urgent de l’État et de l’Union européenne.

Les autorités croates confirment qu’il s’agit de l’épidémie la plus grave enregistrée dans le pays depuis l’apparition du virus, qui ne touche pas l’homme mais se révèle dévastateur pour les élevages porcins. La contamination des sangliers sauvages est également redoutée, car ils constituent un important vecteur de diffusion incontrôlable du virus dans les campagnes. Des mesures de biosécurité renforcées ont été imposées : restrictions de transport, abattages préventifs et contrôles sanitaires accrus. Cependant, les experts redoutent que la propagation ne s’étende aux régions voisines, en raison de la densité du cheptel et des difficultés à contenir le virus dans les exploitations familiales. Cette crise intervient dans un contexte de fragilité du secteur agricole croate, déjà affecté par la hausse des coûts et la concurrence européenne. Les éleveurs appellent à un soutien urgent de l’État et de l’Union européenne.

- Espagne : lors d’une opération nocturne en Sierra de Albarracín, la Garde civile espagnole a arrêté trois hommes soupçonnés de braconnage. Âgés de 25 à 38 ans et originaires d’Albacete, Almería et Grenade, ils auraient abattu illégalement un cerf.  L’opération a commencé vers 1 h du matin, lorsqu’un véhicule suspect a été repéré entre Torres de Albarracín et Tramacastilla. Interceptés par l’unité Seprona, les suspects transportaient un véritable arsenal : une carabine de calibre .308 équipée d’une lunette nocturne interdite en Aragon, une autre carabine de calibre .243 avec silencieux, des munitions, lampes de poche et couteau de chasse. Peu avant le contrôle, ils auraient tenté de se débarrasser d’un silencieux. Tout le matériel a été saisi pour infractions à la législation sur les armes et la chasse. Selon les autorités, la plupart des braconniers proviennent du milieu des chasseurs amateurs : ils connaissent le terrain et les populations animales, disposent d’équipements adaptés, et transgressent volontairement les règles. Les trois prévenus devront répondre de crimes contre la faune devant le tribunal de Teruel.

L’opération a commencé vers 1 h du matin, lorsqu’un véhicule suspect a été repéré entre Torres de Albarracín et Tramacastilla. Interceptés par l’unité Seprona, les suspects transportaient un véritable arsenal : une carabine de calibre .308 équipée d’une lunette nocturne interdite en Aragon, une autre carabine de calibre .243 avec silencieux, des munitions, lampes de poche et couteau de chasse. Peu avant le contrôle, ils auraient tenté de se débarrasser d’un silencieux. Tout le matériel a été saisi pour infractions à la législation sur les armes et la chasse. Selon les autorités, la plupart des braconniers proviennent du milieu des chasseurs amateurs : ils connaissent le terrain et les populations animales, disposent d’équipements adaptés, et transgressent volontairement les règles. Les trois prévenus devront répondre de crimes contre la faune devant le tribunal de Teruel.

- Italie : dimanche dernier, l’ouverture de la saison de chasse a été marquée par un accident mortel dans la région de Carrù, au Piémont. Alors qu’il participait à une battue avec un ami, un agriculteur de 46 ans, a perdu la vie. Son compagnon de chasse, croyant viser un sanglier aperçu dans les bois, a malencontreusement tiré dans sa direction. Le projectile l’a atteint en pleine poitrine. Malgré l’intervention rapide des secours et de la police, l’homme est décédé sur place. L’arme impliquée a été saisie et une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. L’affaire a ravivé le débat sur la chasse en Italie. Le même jour, un second accident lié à la chasse a blessé un homme de 39 ans près de Naples.

- Namibie : une centaine de buffles ont trouvé la mort, près de la frontière avec le Botswana, après avoir fui devant des lions. Pris de panique, les animaux se sont rués vers la rivière Chobe aux premières heures du matin et, dans leur course, se sont piétinés et noyés.  Le drame s’est déroulé près du parc national botswanais du même nom, un site réputé pour sa biodiversité exceptionnelle. Selon la porte-parole du ministère namibien du Tourisme, les buffles, pourchassés depuis le Botswana, ont chuté d’un escarpement avant de s’écraser les uns sur les autres. Des images diffusées par la télévision publique montrent des habitants découpant les carcasses pour récupérer la viande. Bien que de telles noyades se produisent régulièrement dans la région, l’ampleur de ces pertes reste inhabituelle. La Namibie, pays semi-désertique, tire environ 7 % de son PIB du tourisme. Ces événements spectaculaires rappellent la fragilité de l’équilibre entre prédateurs et proies dans les écosystèmes africains.

Le drame s’est déroulé près du parc national botswanais du même nom, un site réputé pour sa biodiversité exceptionnelle. Selon la porte-parole du ministère namibien du Tourisme, les buffles, pourchassés depuis le Botswana, ont chuté d’un escarpement avant de s’écraser les uns sur les autres. Des images diffusées par la télévision publique montrent des habitants découpant les carcasses pour récupérer la viande. Bien que de telles noyades se produisent régulièrement dans la région, l’ampleur de ces pertes reste inhabituelle. La Namibie, pays semi-désertique, tire environ 7 % de son PIB du tourisme. Ces événements spectaculaires rappellent la fragilité de l’équilibre entre prédateurs et proies dans les écosystèmes africains.

- Suisse : le Parlement suisse s’oriente vers une interdiction de l’importation de fourrures issues d’animaux. Mercredi dernier, le Conseil national a accepté, par 183 voix contre 59, le contre-projet du Conseil fédéral à l’initiative dite « fourrure ». Cette initiative, portée par l’Alliance Animale Suisse, demandait d’inscrire dans la Constitution l’interdiction d’importer et de vendre des fourrures ou produits de pelleterie provenant d’animaux. Le gouvernement a jugé ce texte incompatible avec les engagements commerciaux internationaux, en particulier vis-à-vis de l’Organisation mondiale du commerce. Il a donc proposé une alternative plus souple, mais allant dans le même sens. Le contre-projet prévoit d’intégrer dans la loi fédérale sur la protection des animaux une interdiction claire de l’importation et de la mise en circulation de fourrures obtenues par des méthodes jugées cruelles. Cette voie législative permettrait d’atteindre l’objectif de protection animale tout en respectant les règles internationales. Par ailleurs, le député écologiste Kilian Baumann (BE) a obtenu que les certificats prouvant l’origine respectueuse des fourrures soient délivrés par l’Office fédéral des affaires vétérinaires, plutôt que sur la base de documents internationaux. Cette précision renforce les garanties de contrôle.

- Tanzanie : le parc national du Serengeti, au nord de la Tanzanie, couvre près de 1 500 000 hectares, et abrite environ quatre millions d’animaux, dont plus de 400 espèces d’oiseaux.  Célèbre dans le monde entier, il est surtout connu pour l’une des plus grandes migrations terrestres : chaque année, près de 1,5 million de gnous, accompagnés de zèbres et de gazelles, parcourent un cycle migratoire entre la Tanzanie et le Kenya. Ils suivent la disponibilité de l’eau et de l’herbe fraîche, traversant des rivières périlleuses, où crocodiles et félins attendent leur passage. Leur présence varie ainsi selon les saisons : sud en début d’année, centre en période intermédiaire, nord de juillet à octobre. Ce phénomène naturel, visible depuis les airs comme une immense marée vivante, est un pilier de l’équilibre écologique du parc. Cependant, des études récentes inquiètent : il manquerait à l’appel plusieurs centaines de milliers de gnous. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette chute : sécheresses accrues liées au changement climatique, fragmentation des habitats par l’expansion humaine, braconnage, mais aussi maladies et perturbations écologiques. Ce constat intervient alors qu’un vaste programme de recherche financé par l’Union européenne entre autres, mobilise des scientifiques de différents pays pour analyser la biodiversité et les services écosystémiques du Serengeti-Mara. L’absence d’une part aussi importante de la population de gnous menace non seulement le spectacle naturel de la migration, mais aussi tout l’équilibre écologique et économique de la région, qui dépend fortement du tourisme.

Célèbre dans le monde entier, il est surtout connu pour l’une des plus grandes migrations terrestres : chaque année, près de 1,5 million de gnous, accompagnés de zèbres et de gazelles, parcourent un cycle migratoire entre la Tanzanie et le Kenya. Ils suivent la disponibilité de l’eau et de l’herbe fraîche, traversant des rivières périlleuses, où crocodiles et félins attendent leur passage. Leur présence varie ainsi selon les saisons : sud en début d’année, centre en période intermédiaire, nord de juillet à octobre. Ce phénomène naturel, visible depuis les airs comme une immense marée vivante, est un pilier de l’équilibre écologique du parc. Cependant, des études récentes inquiètent : il manquerait à l’appel plusieurs centaines de milliers de gnous. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette chute : sécheresses accrues liées au changement climatique, fragmentation des habitats par l’expansion humaine, braconnage, mais aussi maladies et perturbations écologiques. Ce constat intervient alors qu’un vaste programme de recherche financé par l’Union européenne entre autres, mobilise des scientifiques de différents pays pour analyser la biodiversité et les services écosystémiques du Serengeti-Mara. L’absence d’une part aussi importante de la population de gnous menace non seulement le spectacle naturel de la migration, mais aussi tout l’équilibre écologique et économique de la région, qui dépend fortement du tourisme.