L’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J), en collaboration avec les laboratoires GEODE et LISST, a organisé un colloque scientifique intitulé « Autour de l’Aïgat de 1875 ». Cette rencontre a réuni un large éventail d’acteurs : chercheurs en sciences sociales et environnementales, ingénieurs hydrauliques, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités territoriales et représentants institutionnels.  Les échanges se sont structurés autour de plusieurs axes de réflexion :

Les échanges se sont structurés autour de plusieurs axes de réflexion :

- quelles connaissances hydrologiques, géologiques et sociales possédons-nous aujourd’hui sur la crue de 1875 ?

- de quelle manière les grandes crues façonnent-elles les paysages et influencent-elles l’organisation des sociétés locales ?

- en quoi l’analyse des événements passés peut-elle nourrir les politiques actuelles de prévention et d’aménagement ?

- quels outils et dispositifs permettent de transmettre la mémoire de ces catastrophes aux générations futures, afin de maintenir une vigilance collective face au risque ?

L’ONF, par le biais de son service RTM pyrénéen, a joué un rôle central dans les discussions, en apportant un retour d’expérience sur ses interventions multiséculaires et en exposant la pertinence des ouvrages de stabilisation réalisés depuis plus d’un siècle.

La vallée de la Pique : laboratoire de la correction torrentielle

Un exemple particulièrement significatif a été présenté par le service RTM concernant la vallée de la Pique, dans le Luchonnais, régulièrement affectée par des crues majeures en 1875, 1925 et plus récemment en 2013. Les dispositifs mis en place dans ce secteur (seuils, barrages de rétention, canalisations et perrés), illustrent les principes de la correction torrentielle, c’est-à-dire la maîtrise de l’érosion, de l’instabilité des versants et de la dynamique des torrents de montagne. La spécificité de ces ouvrages réside dans leur inscription dans la longue durée : certains dépassent aujourd’hui un siècle d’existence et demeurent actifs grâce à des opérations régulières de maintenance et de surveillance. Ils constituent un exemple rare de patrimoine technique vivant, toujours mobilisé pour protéger les populations locales, comme celles du village de Verdun, situé en Ariège.

Une immersion scientifique et citoyenne à Verdun-sur-Ariège

Les participants au colloque ont été invités à une sortie de terrain à Verdun-sur-Ariège, commune lourdement frappée par la crue de 1875. Cette journée, organisée en partenariat avec le syndicat mixte SYMAR Val d’Ariège et le service RTM, a permis d’observer, in situ, les infrastructures de protection et d’échanger avec les gestionnaires locaux. Le programme comprenait une visite des ouvrages de régulation hydrologique, des présentations techniques sur les méthodes de correction torrentielle et d’entretien des versants, une exposition dans l’église du village retraçant le déroulement de la catastrophe et ses conséquences humaines, paysagères et sociales.  Cette immersion a offert une double lecture, scientifique et citoyenne, des risques naturels : elle a souligné à la fois la complexité des dynamiques physiques qui gouvernent les crues, et la nécessité de maintenir une mémoire collective vivante pour renforcer la culture du risque. Au-delà de la commémoration, le colloque a mis en lumière des enjeux actuels particulièrement pressants. Dans un contexte de changement climatique marqué par une intensification des événements extrêmes, la récurrence et la sévérité potentielles des crues exigent une adaptation constante des politiques de prévention. L’urbanisation croissante des vallées et des zones inondables accroît encore la vulnérabilité des sociétés contemporaines. La démarche pluridisciplinaire adoptée lors de cet événement illustre donc la nécessité de combiner plusieurs dimensions :

Cette immersion a offert une double lecture, scientifique et citoyenne, des risques naturels : elle a souligné à la fois la complexité des dynamiques physiques qui gouvernent les crues, et la nécessité de maintenir une mémoire collective vivante pour renforcer la culture du risque. Au-delà de la commémoration, le colloque a mis en lumière des enjeux actuels particulièrement pressants. Dans un contexte de changement climatique marqué par une intensification des événements extrêmes, la récurrence et la sévérité potentielles des crues exigent une adaptation constante des politiques de prévention. L’urbanisation croissante des vallées et des zones inondables accroît encore la vulnérabilité des sociétés contemporaines. La démarche pluridisciplinaire adoptée lors de cet événement illustre donc la nécessité de combiner plusieurs dimensions :

- scientifique, en mobilisant hydrologie, géomorphologie, climatologie et sciences sociales pour mieux comprendre les processus en jeu ;

- technique, à travers le développement et l’entretien d’infrastructures adaptées, intégrant à la fois correction torrentielle et aménagements préventifs ;

- mémoire et culture du risque, afin de maintenir une vigilance collective et une appropriation citoyenne de la problématique des inondations.

Cent cinquante ans après l’Aïgat, la crue de 1875 demeure un repère fondateur pour les sciences de l’eau et pour la gestion des risques en montagne et en plaine. Le colloque de Toulouse a rappelé que la mémoire des catastrophes ne constitue pas un simple objet commémoratif, mais un outil scientifique et opérationnel au service de la résilience des territoires. L’engagement de l’ONF et de ses partenaires témoigne de la continuité d’une mission essentielle : protéger les populations et les paysages face à des risques naturels qui, loin de s’atténuer, se trouvent aujourd’hui exacerbés par les mutations climatiques et sociétales.

Cent cinquante ans après l’Aïgat, la crue de 1875 demeure un repère fondateur pour les sciences de l’eau et pour la gestion des risques en montagne et en plaine. Le colloque de Toulouse a rappelé que la mémoire des catastrophes ne constitue pas un simple objet commémoratif, mais un outil scientifique et opérationnel au service de la résilience des territoires. L’engagement de l’ONF et de ses partenaires témoigne de la continuité d’une mission essentielle : protéger les populations et les paysages face à des risques naturels qui, loin de s’atténuer, se trouvent aujourd’hui exacerbés par les mutations climatiques et sociétales.

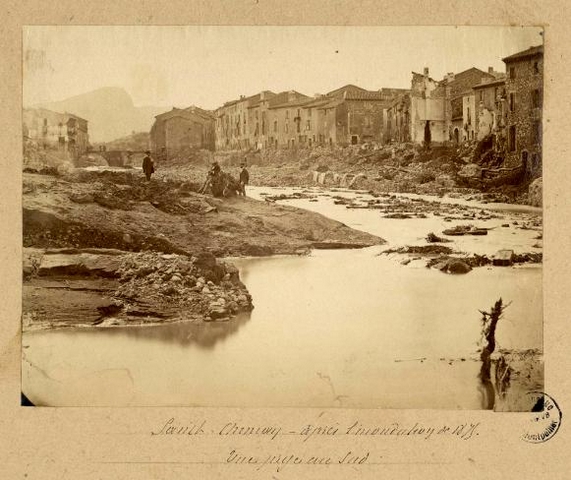

(photos ville de Toulouse, archives municipales)