« Monsieur des Lourdines »

Ce roman est l’histoire d’un père gentilhomme campagnard qui vend, ferme après ferme, pour éponger les dettes contractées par son fils, lors de frasques parisiennes. Pour peaufiner le décor, Châteaubriant accroche quelques trophées de chasse aux murs de la gentilhommière. Et l’effroi vint à son fils, Anthime, lorsqu’il considère que le seul passe-temps, dans cette région, c’est la chasse. Car Anthime des Lourdines n’a pas cette « florissante et sanguine assurance, de ces aplombs charnus et exercés, qui sont le propre réputé des hobereaux de tout bon pays de chasse… Il y avait pourtant du noyau sous la peau… ». Effectivement, dans ces bocages, le lapin y est discret, et le seul bouillon de viande est souvent fait avec de jeunes corbeaux. Si la chasse et les chiens sont en filigrane, la nature accapare tout le tableau : « …il avait eu des arbres pour ami… ». Sa grande conversation se fait avec ses chers arbres, car en abattre un qu’il était accoutumé de voir depuis sa plus petite enfance, c’était positivement le lui arracher de l’esprit. Châteaubriant peint le cycle des saisons en lents tableaux fondus : « …Et octobre passa ; le vol des oies de Norvège s’abattit sur les piardes (étang de la Brière), puis vint novembre qui passa à son tour… ». Quel horizon peut-on trouver dans ces paysages où l’humidité des cieux se noie dans le flou des pièces d’eau. Dans les treize mille hectares du grand marais qui sépare Nantes de Saint Nazaire, il aurait pu être question de chasse de sauvagines. Mais non, il y a juste une petite allusion liée aux puissantes odeurs : « croyant toujours voir le moins bas un jet de feu jaillir d’une touffe de tamaris, et sentir l’odeur de poudre, qui, de ce souvenir, lui remontait mêlée à d’ignominieux relents de vase putride… ».

« La Brière »

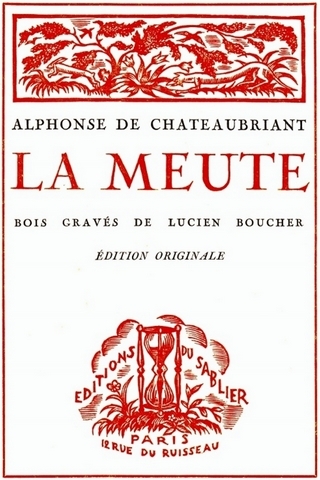

C’est son second roman à succès et… aux nombreuses rééditions. Châteaubriant, dans sa vie de breton, a bien connu l’époque d’avant l’électricité et du téléphone. Inutile de seller un cheval pour se rendre visite et donner des nouvelles, il suffisait d’emboucher sa trompe pour, par de là les vallons, converser avec son voisin. Ainsi écrit-il : « …quand le baron de Puydreau et le comte de La Garnache se parlaient d‘un bout à l’autre de la forêt de Vouvant… ». Puis, voici enfin le texte dédié à la chasse et aux chiens, avec « La Meute », quand Monsieur de Néris rapporte, dans son domaine de la Vendée militaire, un couple de chiens courants nés dans le chenil princier des Condé, à Chantilly. Aussi, pour honorer ces chiens au royal pedigree, les chasseurs locaux se doivent de sonner la seule fanfare de circonstance adaptée : « Les Honneurs ». C’est peut-être le seul vrai cadeau qu’ont fait les Bourbon à ce peuple de géants, qui se battit à mains nues mais calleuses, contre la République. La Vendée de cette époque vit au rythme des saisons. Aussi le calendrier ne commence pas à l’aube d’un premier janvier, mais en septembre, date de l’ouverture générale, car : « l’année s’en vient et s’étend d’un labour à l’autre… ». Il faut que le soc de la charrue ait éventré la terre nourricière pour y lancer les semailles. Nous sommes au moment où le champ vire à cette « couleur fauve et rouillée, qui semble prendre voix dans le chant tiède de la caille ». En fait, la meute est la cohorte de bâtards et des corniauds du pays, qui va s’opposer aux deux joyaux à l’élégance princière. Ces chiens, eux, sont « d’un gris bleu ardoise, semé de petites taches blanches, le poil ras, le museau fuselé, le bord des oreilles frisé… ». Mais n’est-ce pas là, la description parfaite de « Misse » et « Turlu », les chiens de Louis XV peints par Jean-Baptiste Oudry ?

C’est son second roman à succès et… aux nombreuses rééditions. Châteaubriant, dans sa vie de breton, a bien connu l’époque d’avant l’électricité et du téléphone. Inutile de seller un cheval pour se rendre visite et donner des nouvelles, il suffisait d’emboucher sa trompe pour, par de là les vallons, converser avec son voisin. Ainsi écrit-il : « …quand le baron de Puydreau et le comte de La Garnache se parlaient d‘un bout à l’autre de la forêt de Vouvant… ». Puis, voici enfin le texte dédié à la chasse et aux chiens, avec « La Meute », quand Monsieur de Néris rapporte, dans son domaine de la Vendée militaire, un couple de chiens courants nés dans le chenil princier des Condé, à Chantilly. Aussi, pour honorer ces chiens au royal pedigree, les chasseurs locaux se doivent de sonner la seule fanfare de circonstance adaptée : « Les Honneurs ». C’est peut-être le seul vrai cadeau qu’ont fait les Bourbon à ce peuple de géants, qui se battit à mains nues mais calleuses, contre la République. La Vendée de cette époque vit au rythme des saisons. Aussi le calendrier ne commence pas à l’aube d’un premier janvier, mais en septembre, date de l’ouverture générale, car : « l’année s’en vient et s’étend d’un labour à l’autre… ». Il faut que le soc de la charrue ait éventré la terre nourricière pour y lancer les semailles. Nous sommes au moment où le champ vire à cette « couleur fauve et rouillée, qui semble prendre voix dans le chant tiède de la caille ». En fait, la meute est la cohorte de bâtards et des corniauds du pays, qui va s’opposer aux deux joyaux à l’élégance princière. Ces chiens, eux, sont « d’un gris bleu ardoise, semé de petites taches blanches, le poil ras, le museau fuselé, le bord des oreilles frisé… ». Mais n’est-ce pas là, la description parfaite de « Misse » et « Turlu », les chiens de Louis XV peints par Jean-Baptiste Oudry ?

« L’échine en brosse de sanglier »

Dès la première chasse, il y eut l’escarmouche. Monsieur de Néris voit ses chiens subir une attaque foudroyante d’un corniaud du pays. « Il ne fallut pas moins qu’un coup de crosse pour lui faire lâcher prise… Puis, il y eut ce ralliement, ce houlement giratoire de têtes, de dos, de pelures contre pelures. Tous ces ferme-mâchoires emmenés à l’assaut par le chien Hugue… ». Vous, qui avez vu une querelle de chenil, vous reconnaîtrez la véracité de cette description : « Là où dormaient, tout à l’heure, deux corps couchés dans leur innocence, deux monceaux de chiens s’acharnant, croulant et rechargeant au milieu des cris de rage… Les babines résorbées, les dents comme deux râteaux d’ivoire… Sa mâchoire partait comme une flèche, distribuait des sillons de sang dans cette mêlée de chair… ». A l’aube du lendemain, M. de Néris, désespéré, ne put que constater la mort de ses protégés. Dans la folie du sage, Châteaubriant met au propre deux nouvelles publiées vers 1909, baptisées du nom des héros. La première, « Le baron du Puydreau », dont vous allez pouvoir lire quelques passages ci-après, et la seconde, « Monsieur de Buysse », qui conte la  passion muette entre un hidalgo et une châtelaine. C’est au fond d’un château ennuyeux, « …dans un pays perdu, farouche et toujours sanglotant de cors de chasse, que M. de Buysse ennuie sa femme de ses alexandrins qui, l’un après l’autre, s’envolaient dans les hautes brumes métaphysiques. Lui, rêve d’une dédicace de ses poèmes à Alphonse de Lamartine, et elle, ne rêve que de la diligence qui l’enlèvera pour des vacances chez sa mère, à Paris… ». Au fil des pages, Châteaubriant ressuscite l’existence de ces haras sauvages bien connus du Morvan, qui donnèrent des cavales et des étalons valeureux et résistants. Suit un éloge du cheval de guerre : « …plusieurs se franchirent dans la flamme de leurs crinières… ». Et l’hidalgo-écuyer rendra les rênes… Que Châteaubriant eut bien fait de se méfier de cette pensée plaquée sur ce brave M. de Buysse. Il lui répugnait de fourvoyer ses songes dans cette compagnie de joyeux viveurs. Mais ceux d’Alphonse de Châteaubriant furent toxiques, jusqu’à l’entraîner dans une collaboration intellectuelle dévouée aux idées racistes du IIIe Reich. Dans les années troubles où le fascisme européen montait en puissance, Châteaubriant, dans « Gerbes des Forces » soutient l’idéologie nazie. Il se déplace en 1938 au congrès de Nuremberg, où il y est présenté à Hitler. En 1941, son journal « la Gerbe » développe les thèses racistes et aryennes du combat contre le bolchevisme. L’effondrement du IIIe Reich l’oblige alors à se réfugier au Tyrol autrichien. Il échappe ainsi, par son exil, aux condamnations par contumace délivrées contre sa personne. C’est là-bas qu’il décèdera le 2 mai 1951. Seuls, ses romans de chasse et de la nature, permettent à Alphonse de Châteaubriant d’être encore aujourd’hui un auteur recherché par des amateurs de belle prose et de belles éditions.

passion muette entre un hidalgo et une châtelaine. C’est au fond d’un château ennuyeux, « …dans un pays perdu, farouche et toujours sanglotant de cors de chasse, que M. de Buysse ennuie sa femme de ses alexandrins qui, l’un après l’autre, s’envolaient dans les hautes brumes métaphysiques. Lui, rêve d’une dédicace de ses poèmes à Alphonse de Lamartine, et elle, ne rêve que de la diligence qui l’enlèvera pour des vacances chez sa mère, à Paris… ». Au fil des pages, Châteaubriant ressuscite l’existence de ces haras sauvages bien connus du Morvan, qui donnèrent des cavales et des étalons valeureux et résistants. Suit un éloge du cheval de guerre : « …plusieurs se franchirent dans la flamme de leurs crinières… ». Et l’hidalgo-écuyer rendra les rênes… Que Châteaubriant eut bien fait de se méfier de cette pensée plaquée sur ce brave M. de Buysse. Il lui répugnait de fourvoyer ses songes dans cette compagnie de joyeux viveurs. Mais ceux d’Alphonse de Châteaubriant furent toxiques, jusqu’à l’entraîner dans une collaboration intellectuelle dévouée aux idées racistes du IIIe Reich. Dans les années troubles où le fascisme européen montait en puissance, Châteaubriant, dans « Gerbes des Forces » soutient l’idéologie nazie. Il se déplace en 1938 au congrès de Nuremberg, où il y est présenté à Hitler. En 1941, son journal « la Gerbe » développe les thèses racistes et aryennes du combat contre le bolchevisme. L’effondrement du IIIe Reich l’oblige alors à se réfugier au Tyrol autrichien. Il échappe ainsi, par son exil, aux condamnations par contumace délivrées contre sa personne. C’est là-bas qu’il décèdera le 2 mai 1951. Seuls, ses romans de chasse et de la nature, permettent à Alphonse de Châteaubriant d’être encore aujourd’hui un auteur recherché par des amateurs de belle prose et de belles éditions.

Extrait : Le baron du Puydreau

Ce jour d’automne finissait sur un grand ciel d’or, quand, dans la cour, l’équipage de chasse fit irruption, au chœur des trompes…

Les habits rouges mirent pied à terre sous les tilleuls, et une dernière fois, pendant que chiens et chevaux regagnaient les servitudes, ils s’assemblèrent autour des restes du cerf. Ils étaient là une vingtaine de gentilshommes de belle santé, parlant haut, riant fort et prompts du geste, en gens bâtis pour vivre, la taille toujours cambrée dans l’étoffe ardente, et qui se moque bien d’une journée de galop.

« Messieurs, vous devez vous sentir les dents longues, dit le baron du Puydreau, le dîner vous attend. Veuillez monter le perron… ».

C’était un homme d’une structure formidable. Sa vigueur était proverbiale. Aux dires du pays, elle égalait celle de son gris pommelé, avec cette différence, tout à l’avantage de la bête, que chez lui, cette force allait de pair avec une violence mauvaise dont il tirait vanité cyniquement… Aujourd’hui, la chasse avait été si endiablée que le bruit lui en bourdonnait encore dans la tête. Tout en surveillant ses hommes, il cravachait sa botte, un sifflement aux lèvres. De pareilles courses le voyaient toujours revenir en gaieté… L’ordre rétabli aux servitudes, il allait rentrer, lorsque, d’un regard jeté sur les fenêtres hautes du château, son attention fut retenue par une lueur dont la vue aussitôt alluma un éclair au fond de ses yeux. Il se prit à rire, se donna un coup violent sur la cuisse, et en deux sauts franchit les marches du perron. Les chasseurs l’attendaient.

- Messieurs, nous allons nous amuser…

- Alors, commençons par mettre en sûreté les vaisselles, observa le gros vicomte de Cornebie.

- Vas-tu Baron, nous faire flamber un arbre, demanda le comte des Muzards, ou nous servir une bergère dans une terrine ?

D’un signe, le baron les groupa autour de lui, et leur chuchota son idée qui eut un succès d’éclats de rire, accompagné de pirouettes et de frottements de mains, tant que ce fut au milieu de ce complot fort amusé que parut la frêle baronne du Puydreau, vêtue d’une robe blanche, avec sa croix d’or sur la gorge.

- Il y a près de moi une place vide, Messieurs ! tonna le baron. Pourquoi cette absence, Madame ? » demanda-t-il en se tournant vers sa femme. Est-ce que votre père ne va pas descendre ? Je viens de voir de la lumière dans sa chambre.

A ce moment, la porte s’entrouvrit et un petit gringalet de vieillard entra… Délicat, fragile, il sautait sur ses fuseaux, la taille fluette et la joue, malgré ses rides, d’un rose à fleurir le boitier d’un drageoir. Un peu confus de son retard, il balbutiait plutôt qu’il ne parlait. Sa voix, un filet argentin, n’aurait pas couvert le tic-tac d’une pendule…

- Ainsi, mon beau-père, dit le baron du Puydreau, comme le pauvret s’asseyait près de lui, nous avons tué un cerf.

- Mes compliments Messieurs. S’est-il vaillamment défendu ?

- Vous ne buvez pas, mon beau-père, à votre âge, il vous faut du vin.

- Il vous faut du vin ! répétèrent les hobereaux.

- Vous êtes une fleur, Monsieur, railla le baron.

- Une fleur, répétèrent les hobereaux.

Autour de lui, les bouchons partaient comme des balles. Les voix prenaient feu. L’atmosphère palpitait, de plus en plus étincelante aux lueurs de cette ivresse en habit rouge.

- Vous ne buvez pas mon beau-père ? réitéra le baron en le dominant de sa large face ébouillantée.

- Rappelez-vous, Monsieur, ce qu’a dit La Rochefoucauld. La sobriété est l’amour de la santé, rétorqua le petit Voltaire.

- Ta, ta, ta ! lança le baron, il convient que nous buvions à notre curée, larirette, et vous allez, mon beau-père, faire comme nous. Qu’on apporte six verres à Monsieur le chevalier…

Et, à mesure qu’on les posait sur la table, il disait :

- Un pour le Savigny, un pour le Vaumorillon, un pour le Sauternes, un pour le Montbazillac, un pour le Jurançon, et le dernier pour le Montefiacone. Mon beau-père, à vous l’honneur !

- Mais pourquoi, Monsieur, pourquoi ? Je ne pourrai supporter tous ces crûs sans rendre l’âme…

Le baron frappa la table d’un coup de poing dont toute l’argenterie sonna.

- Vous allez boire, intima-t-il. Vous me demandez pourquoi. Parce qu’à la fin, je ne puis endurer la pâleur de vos mains de cire, ni votre teint de chandelle ! Je vous veux rouge, pourpre !

Les six verres étaient à leur poste. Il n’y avait plus qu’à y porter la main. Son verre à demi vidé, le vieux monsieur le replaça en disant :

- Monsieur, je vous félicite de votre Savigny…

Et tandis qu’au tumulte triomphant de ces satyres allants, il accordait un sourire assez ambigu, sa serviette tombait à ses pieds. Son siège reculé, le passage fut libre, et en quelques bonds de sauterelle, le petit vieillard tournait le bouton de la porte et s’éclipsait, suivi d’une rumeur sonore. Le parc était blanc de rayons de lune qui n’eussent pas manqué de le trahir et tout le jardin se referma sur lui. C’est que le petit beau-père étouffait son galop sur les mousses. A cette allure de lièvre, il eut vite gagné la clôture. Comme le clair de lune frappait trop crûment la grand’route, il la franchit, poussa une seconde haie.

- Une pour le Vaumorillon ! se dit-il, Ah, Jésus-Dieu, la bonne idée d’avoir pris la clef des champs.

Quel vacarme à cette heure devait mener son démon de gendre. Ah la douce nuit ! A merveille, les coteaux le dissimulaient, les halliers lui tressaient un voile impénétrable, lui-même ne voyait plus dans le brouillard qui s’élevait des pâtures. Doucement, il refermait chaque barrière.

- Une pour le Montefiascone…

Mais, à la sixième et dernière, ses jambes et son souffle s’arrêtèrent court. Une terreur le congela des pieds à la tête. Du fond de la nuit partait une lamentation lente à finale aigüe. Les misérables ! De son point de départ, il fit plusieurs zigzags, comme s’il cherchait un grand trou dans la terre, puis il prit une direction sans savoir où elle le menait, butta contre un talus, glissa et fit une chute dans les ornières d’un chemin creux… La plainte se précisait, se multipliait aux échos nocturnes qui, fantastiquement, répercutaient dans ses oreilles hallucinées les abois de toute une meute…

- Taï, taï, taï… taïaut, taïaut !

C’était la voix du baron. D’autres voies mêlées de hurlements se répondaient au large.

- Par ici, plus loin, taï, taï…

Dans les labours gras, le vieillard pressait sa fuite, les pieds collés aux glaises pesantes… L’affolement lui battait aux tempes. Ses yeux se remplissaient d’un épais brouillard. Dans sa mémoire, s’était effacé le souvenir des six grands verres. Il ne savait plus pourquoi il fuyait. Un champ de genêt s’offrait à lui. Il y entra et fut se blottir sous une touffe. Ses bras plongèrent dans la plante et s’y nouèrent.

- Entrez dans les genêts, Cornebie. Prenez à droite. Ah, ah, le chien nous le donne. Eh là ! Nous y sommes…

Le baron tira violemment par la laisse le grand vautre à sanglier, dont l’aboi retentissant avait rempli la nuit, et qui, de sa gueule fiévreuse, menaçait le petit homme.

- Ah, monsieur mon beau-père, vous avez des jambes d’antilope !

Tous ces messieurs riaient, en cercle autour du vieillard traqué. Quelques-uns, par divertissement, portaient leur trompe en sautoir. Ils s’emparèrent de lui et le chargèrent sur leurs épaules. Puis, tandis qu’ils l’emportaient, le hallali éclata, déchirant le calme de la campagne de son strident cri de chasse. Le chant frémissait, traînait comme inconsolable, et une grande mélancolie s’étendait sur la contrée. Surplombant son escorte écarlate sous le clair de lune, le vieillard s’en revenait, porté face au ciel. Epuisé, meurtri et crotté, il fut déposé sur sa chaise et le repas reprit son cours. Comme en face de ses six verres, il hésitait encore, le baron lui en mit un à la bouche.

- Amusez-vous, Monsieur, faites comme nous, que diable. Buvez ! N’avez-vous pas besoin de vous refaire ?

Alors, docilement, aux bruits des chansons bachiques, il s’exécuta comme il y était condamné, de la première goutte de Savigny, à la dernière du Montefiascone. Seulement, à mesure que sa tête s’alourdissait, la rigidité douloureuse de son masque chancelait dans un sourire stupide. Ce fut le signal d’un hourvari d’enfer dans lequel se perdit le bruit d’un sanglot…

Et pour la petite histoire : La confusion du sculpteur Landowski

En février 1935, l’inauguration du buste de François-René de Chateaubriand (1768-1848), dû au ciseau du sculpteur Landowski, fut retardée… Et pour cause, une grossière erreur était gravée sur le socle. On pouvait y lire : « Alphonse de Chateaubriand », confusion coupable du sculpteur entre le prénom de Lamartine et le patronyme de l’écrivain Alphonse de Châteaubriant, bien vivant à cette date.