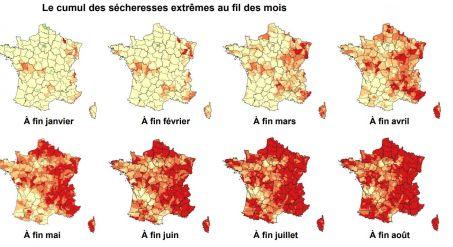

La sécheresse intense qui a frappé la France entre juin et septembre 2022 a laissé des cicatrices, à la fois économiques et environnementales, préparant potentiellement le terrain pour des répercussions encore plus graves à l'avenir. Selon les estimations du Commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère de la Transition écologique, cet épisode a engendré des coûts dépassant 5,6 milliards d'€ pour le pays, une somme colossale qui reflète non seulement les dommages directs mais également les effets indirects qui se sont répercutés à travers plusieurs secteurs clés de l'économie.  Une part significative de ces coûts, plus des deux tiers, est attribuée à la fragilisation des bâtiments due au phénomène de retrait-gonflement d'argile. Le troisième tiers concerne les pertes massives dans le secteur agricole, exacerbant les pressions économiques sur les agriculteurs déjà vulnérables.

Une part significative de ces coûts, plus des deux tiers, est attribuée à la fragilisation des bâtiments due au phénomène de retrait-gonflement d'argile. Le troisième tiers concerne les pertes massives dans le secteur agricole, exacerbant les pressions économiques sur les agriculteurs déjà vulnérables.  Les restrictions sévères sur l'eau potable, nécessaires pour faire face à la pénurie induite par la sécheresse, ont imposé des charges supplémentaires aux municipalités et aux régions, augmentant les coûts de gestion des ressources en eau, et affectant la vie quotidienne des citoyens. Les incendies de forêt, alimentés par des conditions météorologiques extrêmes et des périodes prolongées de sécheresse, ont également joué un rôle dévastateur, non seulement en termes de destruction environnementale, mais aussi en termes de coûts de lutte contre les incendies et de réhabilitation des zones touchées. Le secteur de l'énergie a également subi des impacts significatifs, illustrés par une augmentation du recours aux centrales thermiques au détriment des sources d'énergie renouvelables comme l'hydroélectricité. Cette transition forcée a non seulement alourdi les factures énergétiques mais a également accru l'empreinte carbone du pays, contribuant ainsi aux coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux implications pour la politique climatique de la France. Il faut aussi noter que le chiffre de 5,6 milliards d'euros est probablement une sous-estimation, car il exclut certains impacts directs sur des secteurs clés comme l'industrie et le tourisme, ainsi que les conséquences à long terme sur la biodiversité et l'emploi.

Les restrictions sévères sur l'eau potable, nécessaires pour faire face à la pénurie induite par la sécheresse, ont imposé des charges supplémentaires aux municipalités et aux régions, augmentant les coûts de gestion des ressources en eau, et affectant la vie quotidienne des citoyens. Les incendies de forêt, alimentés par des conditions météorologiques extrêmes et des périodes prolongées de sécheresse, ont également joué un rôle dévastateur, non seulement en termes de destruction environnementale, mais aussi en termes de coûts de lutte contre les incendies et de réhabilitation des zones touchées. Le secteur de l'énergie a également subi des impacts significatifs, illustrés par une augmentation du recours aux centrales thermiques au détriment des sources d'énergie renouvelables comme l'hydroélectricité. Cette transition forcée a non seulement alourdi les factures énergétiques mais a également accru l'empreinte carbone du pays, contribuant ainsi aux coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux implications pour la politique climatique de la France. Il faut aussi noter que le chiffre de 5,6 milliards d'euros est probablement une sous-estimation, car il exclut certains impacts directs sur des secteurs clés comme l'industrie et le tourisme, ainsi que les conséquences à long terme sur la biodiversité et l'emploi.

alabillebaude

La chasse... demain !