Lors de son service militaire, Vincenot ne succombera pas aux magies et senteurs du Maghreb. Seul son canton sera digne de ses dessins ou peintures. Vincenot reste ancré, de ses deux sabots, dans sa terre de Commarin. Il aime le progrès certes, car le chemin de fer c’est le voyage et les contacts, mais c’est encore plus beau quand on le regarde dans le rétroviseur. En fait, c’est un enfant perdu de ces fameuses « 30 Glorieuses ». Alors Vincenot nous regarde avec ses yeux pétillants et nous sort sa boîte à images et à histoires, car pour lui « le plaisir de dire n’a d’égal que celui de se contredire. N’est-ce pas là le paradoxe du chasseur ? Je suis un conteur. Autrefois, on contait à la veillée, maintenant, il faut écrire et c’est le rôle du conteur d’en rajouter…. C’est toute la beauté de la littérature orale ».

Lors de son service militaire, Vincenot ne succombera pas aux magies et senteurs du Maghreb. Seul son canton sera digne de ses dessins ou peintures. Vincenot reste ancré, de ses deux sabots, dans sa terre de Commarin. Il aime le progrès certes, car le chemin de fer c’est le voyage et les contacts, mais c’est encore plus beau quand on le regarde dans le rétroviseur. En fait, c’est un enfant perdu de ces fameuses « 30 Glorieuses ». Alors Vincenot nous regarde avec ses yeux pétillants et nous sort sa boîte à images et à histoires, car pour lui « le plaisir de dire n’a d’égal que celui de se contredire. N’est-ce pas là le paradoxe du chasseur ? Je suis un conteur. Autrefois, on contait à la veillée, maintenant, il faut écrire et c’est le rôle du conteur d’en rajouter…. C’est toute la beauté de la littérature orale ».

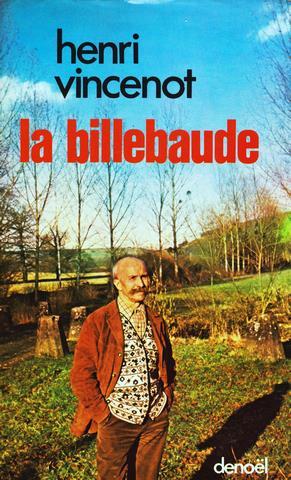

Un best-seller

Vincenot a dû attendre son 14e ouvrage pour que « La Billebaude », avec un million d’exemplaires vendus, entre dans la catégorie des best-sellers, fruit de la patience de l’affût et du coup du roi de Pivot, lors de ses Apostrophes. Toute vie réussie est marquée par un passage initiatique. Quand le héros de « La Billebaude » perd-t-il sa naïveté enfantine ? Il suit son grand-père qui roule sa brouette, et en pleine nuit, ses mains de gamin effleurent le pelage du chevreuil braconné, découverte brutale de la mort, doublée d’un autre interdit, celui de la loi. Heureuse époque où le braconnier de l’Auxois rejoint celui décrit par René Chambe, un autre amoureux de la nature. Seconde révélation, lors d’une battue au sanglier, notre jeune Henri se perd dans les bois et découvre au fond d’un vallon un hameau en ruines. Il promet de consacrer sa vie à en redresser les murs. Il rentre épuisé : « telle fut ma première chasse au sanglier. Elle fut inoubliable et pourtant décevante. Je sentais bien que je venais de côtoyer un monde merveilleux, mais sans pouvoir y pénétrer… ». Vincenot, nouveau Fabrice Del Dongo qui rate l’historique confrontation de Waterloo ? Mais la chasse, c’est aussi le récit que l’on en fait ou la représentation que l’on bobine et re-bobine sans cesse dans sa tête : « la chasse du dimanche matin m’a longtemps semblé être une chasse extraordinaire. Du fait que je n’y participais point, je l’imaginais merveilleuse… ». Autre paradoxe du chasseur, c’est un homme heureux qui vit en équilibre dans la nature. Ses pages développent un amour viscéral et passionné pour la nature, goûtant toute la palette des odeurs et des saveurs féériques et sensuelles : «… je m’enhardis jusqu’à passer mon doigt à cet endroit et à le porter ensuite à mon nez. C’était là le geste du sensuel que je suis resté. Il n’étonnera que ceux qui n’ont jamais su, ou osé, profiter de tous leurs sens épanouis ». Vincenot agite les bandelettes odorantes pour décrire un personnage, chose assez rare dans la littérature, où la description est en priorité visuelle : « de sa personne (le grand-père) exhalait un parfum de bête sauvage que je pus comparer plus tard à celle du marcassin ». Le respect du gibier est un impératif : « j’eus un moment de dépit, car il était bien certain que je ne pouvais pas tirer, car on ne tue pas une laie suitée… Avouez que cela valait bien de me constiper de la détente. Je me maîtrisai donc et je ne tirai point. J’en eus plus de bénéfice que d’avoir cédé à la tentation, car je gagnai de ce prodigieux acte de volonté, la volupté de m’être dominé. Le chasseur demeure l’humble serviteur de Dame Nature… ».

Anti-écolo ?

Même les pseudos écologistes ne trouvent pas grâce à ses yeux : « on devrait dire plutôt écologue, ils parlent de la terre, mais ils la connaissent rarement ». Au moins Vincenot a connu les aubes d’albâtre, quand le « jour n’était levé que sur un coude » suivant sa belle formule. L’individu s’épanouit en cette société en billebaude, c’est-à-dire anarchique, sans ordre ni préséance. La passion de la chasse fait tomber les barrières sociales, ce qui autorise le grand-père Tremblot de traiter d’égal à égal avec le châtelain de Commarin, M. de Vogué, ou le mystérieux marquis de la Tille (sans doute un M. de Courtivron) qui va, dans une scène digne de Maupassant, pour finir, racheter deux chiens. C’est avec le repas du soir que commença la fête du verbe. Au début, avec un bon verre de Mercurey, on ne parla que des ruses et des feintes du gibier, et de la malice ou de la science des chiens, mais lorsqu’on eut servi la gruillotte au Chambertin, chacun raconta les choses à sa façon… C’était le marquis, maintenant bien rouge qui prenait l’attaque à son compte, et débuchait comme un solitaire puissant « car tous ont compris que l’important, c’est de lever un lièvre, un chevreuil, de poursuivre un sanglier, et que tout le reste n’est que broutilles et que ceux qui n’y participent pas des pisses d’ânes borgnes… ». Gruillotte est absent du dictionnaire de la chasse de Duchâtre. Ce repas en commun célèbre une belle chasse, mais aussi la victoire sur l’avidité de chacun, au profit du plaisir de tous. Si les chiens de vènerie ont leur curée, la gruotte est la part des hommes, unis comme dans la meute pour le succès de leur chasse. Tout chasseur a la passion et le respect du chien. Quelle est la première requête d’Henri Vincenot à Charles-Louis de Vogué, jeune châtelain de Commarin : « d’abord, voir les chiens… Oui, les chiens de la meute dans le chenil… ». Ainsi est respecté le cérémonial mis en exergue par Foudras, lors de toute rencontre entre chasseurs : visiter le chenil en premier. L’enterrement de sa cousine, la petite Kiaire, est une saynète inversée du mariage de Fussey, historiette racontée par Foudras, mariage un peu bousculé par le courre de son pigache. Lors du parcours du cercueil « n’y eut-il pas un récri de chien courant dans le versant… c’est la Mirette. Pardi la charogne, souffla-t-il, elle vient de nous lever un chevreuil. Tous les hommes du cortège avaient cessé de bavarder, on les voyait les mains au dos, le nez au vent, se jetant entre eux des coups d’œil complices… Une chasse où les deux bêtes se livraient voluptueusement, prenant chacune la joie qui lui revenait. Comme chez Foudras, la chasse transperce et bouleverse nos cérémonies joyeuses ou tristes. Un lexique de quelques mots du langage bourguignon ou de vènerie, que l’on rencontre fatalement dans ce récit, est adossé au livre « La Billebaude ». « Je m’enivrais de la belle langue de la vènerie, cette langue qui a tant enrichi le langage français, et que je commençais à trouver diablement limpide et précise ». Honneur donc à ce braconnier de bon cœur, qui saute le mur de son collège, collète un lièvre sur la Combe à la Serpent, puis le fait rôtir, embroché sur une baleine de parapluie, dans la grotte artificielle de Lourdes, installée dans le parc du pensionnat. Relisons, toutes pages ouvertes, ce bon roman de chasse car Henri Vincenot est bien des nôtres.

Extrait : La Billebaude

Retour de chasse

« Les neiges commencèrent vers la fin novembre, je crois, et les chasses eurent lieu sans discontinuer. Je ne fus invité à aucune, car la neige était trop épaisse pour mes courtes jambes ; je me contentais d’ouvrir la porte du bûcher pour écouter si le vent ne m’amènerait pas les fanfares des chiens par-dessus les crêtes et les friches. Je ne pouvais que me rendre à la rentrée des chasseurs, le soir, aux remises du château où avait lieu le partage des bêtes. C’était dans une pièce dallée où l’on pendait les sangliers à des sortes d’échelles, la hure en bas, le ventre en avant. Quand on entrait là, on avait l’impression que tous les parfums de la forêt y étaient concentrés. Des lampes d’écurie pendues aux solives donnaient une lumière juste suffisante pour discerner les masses noires, dans la pénombre, autour desquelles des hommes s’affairaient. Je reconnaissais Paul Tainturier avec sa très longue barbe à deux pointes et son crâne bien chauve, ce qui le faisait ressembler au Moïse de Klaus Sluter. Il secondait mon grand-père, les manches retroussées sur ses bras sanglants. Je m’accroupissais bien sagement entre le mur et l’un de ces sangliers et, de mes ongles, je grattais sa hure. Je sentais, sous les longues et dures soies, une peau granuleuse d’où la crasse se détachait par petites plaques, pour s’amasser sous mes ongles ; alors, je retirai ma main et je la portais à mes narines ; personne ne me voyait dans le noir, aussi, je respirais longuement l’odeur de cette crasse bien-aimée. Lorsque les bêtes étaient ouvertes, j’étais chargé de recueillir le sang dans des cuvettes, pour la gruillotte et les civets. Je m ‘en acquittais avec ardeur et précaution, et, depuis ce temps-là, je n’ai pas mon pareil pour ramasser le sang dans le thorax vide d’une laie si grosse soit elle, et pour le faire couler, sans en perdre une goutte, dans un cuveau.

« Les neiges commencèrent vers la fin novembre, je crois, et les chasses eurent lieu sans discontinuer. Je ne fus invité à aucune, car la neige était trop épaisse pour mes courtes jambes ; je me contentais d’ouvrir la porte du bûcher pour écouter si le vent ne m’amènerait pas les fanfares des chiens par-dessus les crêtes et les friches. Je ne pouvais que me rendre à la rentrée des chasseurs, le soir, aux remises du château où avait lieu le partage des bêtes. C’était dans une pièce dallée où l’on pendait les sangliers à des sortes d’échelles, la hure en bas, le ventre en avant. Quand on entrait là, on avait l’impression que tous les parfums de la forêt y étaient concentrés. Des lampes d’écurie pendues aux solives donnaient une lumière juste suffisante pour discerner les masses noires, dans la pénombre, autour desquelles des hommes s’affairaient. Je reconnaissais Paul Tainturier avec sa très longue barbe à deux pointes et son crâne bien chauve, ce qui le faisait ressembler au Moïse de Klaus Sluter. Il secondait mon grand-père, les manches retroussées sur ses bras sanglants. Je m’accroupissais bien sagement entre le mur et l’un de ces sangliers et, de mes ongles, je grattais sa hure. Je sentais, sous les longues et dures soies, une peau granuleuse d’où la crasse se détachait par petites plaques, pour s’amasser sous mes ongles ; alors, je retirai ma main et je la portais à mes narines ; personne ne me voyait dans le noir, aussi, je respirais longuement l’odeur de cette crasse bien-aimée. Lorsque les bêtes étaient ouvertes, j’étais chargé de recueillir le sang dans des cuvettes, pour la gruillotte et les civets. Je m ‘en acquittais avec ardeur et précaution, et, depuis ce temps-là, je n’ai pas mon pareil pour ramasser le sang dans le thorax vide d’une laie si grosse soit elle, et pour le faire couler, sans en perdre une goutte, dans un cuveau.

Ensuite, à la lueur des lanternes, on découpait les bêtes et on en faisait des parts, le cuissot de droite était pour le chasseur qui avait tué la bête, mais le reste était tiré au sort. On utilisait ma candeur pour tirer des numéros, selon les plus pures règles démocratiques. C’était un moment solennel et inoubliable… Ces minces fonctions, tout en me maintenant en contact avec la chasse, ne me suffisaient point, on le devine, mais je sens que j’ai plus appris dans ces boucheries de gibier que dans toute une vie d’études livresques. Parfois, le vieux comte Arthur apparaissait à cette cérémonie, drapé dans une grande cape puce, un petit chapeau melon gris clair sur la tête, il s’appuyait sur une canne à pommeau d’argent et contemplait la scène. Il avait habituellement l’air triste mais là, il semblait prodigieusement heureux. Il ne manifestait bruyamment, comme nous autres, la joie que donnait le spectacle de cinq ou six grands animaux morts et de ce sang que je battais voluptueusement à la fourchette de bois, en le mélangeant au verre d’eau de vie ou de vin qu’on y ajoutait pour l’empêcher de coaguler. Il passait néanmoins près de chaque bête et donnait son appréciation sur chacune, en des termes de grand veneur que je recueillais pieusement. Je me souviens qu’une fois, il s’arrêta devant celui que je traitais, et me fit compliment pour la façon dont je m’y prenais. -

- Joseph, dit-il à mon grand-père, c’est votre petit-fils, n’est-ce pas ?

- Oui, mossieur le comte ! répondit le Tremblot

Puis s’adressant à moi :

- Sais-tu comment on appelle cette bête dont tu t’occupes ?

- Oui mossieur le comte, c’est un quartenier

- Fort bien et pourquoi ?

- Parce qu’il a quatre ans, mossieur le comte

Il eut dans les yeux un éclair de joie et il me complimenta. Je n’avais, à vrai dire, pas grand mérite car le sanglier était précisément celui sur lequel mon grand-père venait de me faire un cours. Du bout de sa canne, le vieux seigneur désigna le pied postérieur de la bête :

- Vois-tu, dit-il, chez les mâles, au fur et à mesure qu’ils vieillissent, les pinces s’arrondissent, la sole et le talon s’élargissent…

Il s’interrompit pour reprendre son souffle, mais moi, je continuai, récitant la leçon :

- les côtés deviennent moins tranchants, les éponges s’ouvrent, les gardes s’élargissent…

Mon grand-père me fit un clin d’œil et le comte me regarda, plus ému qu’il voulait le paraître.

- Fort bien ! dit–il, fort bien ! Et ne remarques-tu rien encore ?

Je pris la patte en main :

- Si mossieu le comte !

- Et quoi donc ?

- C’est un pigache, mossieu le comte, la pince de droite est plus longue que l’autre et recourbée !

- Compliments, Tremblot ! lança-t-il à mon grand-père, vous avez là un digne élève. On ne lui donnera pas facilement le change !

Puis, plus bas et presque sur un ton de tendresse :

- Je ne me fais pas de souci pour votre succession, Joseph ! On en fera un bon veneur !

Mon grand-père, sans lâcher le foie qu’il débarrassait de sa vésicule biliaire, jeta, avec son air de tout savoir et de tout diriger :

- J’espère bien, mossieur le comte, en faire quelqu’un de mieux que ça !

Le comte eut l’air de ne pas entendre, mais moi, j’avais entendu. Qu’avait-il voulu dire par là, le terrible Tremblot ? C’est de ce jour que je commençai à sentir le poids de la lourde et mystérieuse fatalité qui pesait très curieusement sur moi, et dont la menace allait s’accentuer avec l’âge. C’est aussi ce soir là que je compris pourquoi on appelait le Lazare Beurchillot : « le Pigache ». Il avait, c’était visible, un pied plus long que l’autre, ce qui lui donnait une démarche particulière…