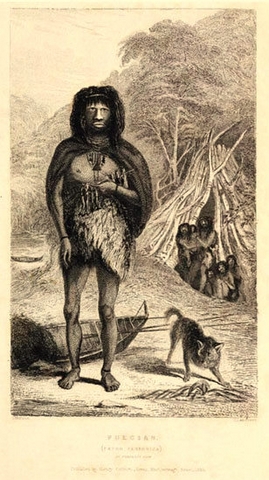

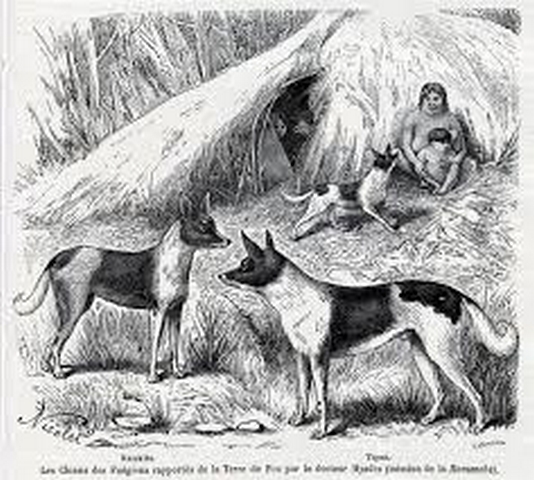

Pendant longtemps, les « chiens fuegiens » de la Terre de Feu ont intrigué chercheurs et voyageurs. Décrits par les Européens dès le XVIIIᵉ siècle comme des animaux à l’apparence de terriers, au pelage grisâtre et aux queues touffues, ils vivaient aux côtés des peuples Yámana et Selkʼnam.  Toutefois, leur véritable identité biologique restait obscure. Une étude récente, publiée dans le Journal of Zoology, révèle que ces animaux n’étaient pas des chiens domestiques, mais des Culpeos (Lycalopex culpaeus), un type de renard sud-américain.

Toutefois, leur véritable identité biologique restait obscure. Une étude récente, publiée dans le Journal of Zoology, révèle que ces animaux n’étaient pas des chiens domestiques, mais des Culpeos (Lycalopex culpaeus), un type de renard sud-américain.  L’écologiste William Franklin (Iowa State University) s’est plongé dans les récits, illustrations, données archéologiques et analyses génétiques pour éclairer cette énigme. Les témoignages européens décrivaient déjà des animaux au museau pointu, sans les taches typiques des chiens. De plus, aucune preuve archéologique ne démontre la présence de chiens domestiques aussi loin au sud avant l’arrivée des colons. Le spécimen le plus proche identifié comme chien date d’environ 870 ans et se trouvait encore à 1 000 km plus au nord. Les « chiens fuegiens » possédaient un comportement ambivalent : parfois agressifs, parfois dociles, ils n’étaient pas de fidèles compagnons comme les chiens domestiqués ailleurs.

L’écologiste William Franklin (Iowa State University) s’est plongé dans les récits, illustrations, données archéologiques et analyses génétiques pour éclairer cette énigme. Les témoignages européens décrivaient déjà des animaux au museau pointu, sans les taches typiques des chiens. De plus, aucune preuve archéologique ne démontre la présence de chiens domestiques aussi loin au sud avant l’arrivée des colons. Le spécimen le plus proche identifié comme chien date d’environ 870 ans et se trouvait encore à 1 000 km plus au nord. Les « chiens fuegiens » possédaient un comportement ambivalent : parfois agressifs, parfois dociles, ils n’étaient pas de fidèles compagnons comme les chiens domestiqués ailleurs.  Exportés en Europe, ils se révélaient indomptables, attaquant volailles et porcs. En 2013, une analyse génétique d’un spécimen de musée confirma leur identité de Culpeos. Il semble que ces renards aient établi avec les peuples autochtones une relation semi-apprivoisée, fondée sur une utilité mutuelle. Les Yámana et Selkʼnam les utilisaient comme auxiliaires de chasse ou de pêche, capturant des loutres ou regroupant des poissons pour faciliter la prise humaine. Cependant, ils ne constituaient pas des « animaux de compagnie » au sens moderne, mais plutôt des partenaires de subsistance, comparables aux chiens de traîneau dans l’Arctique.

Exportés en Europe, ils se révélaient indomptables, attaquant volailles et porcs. En 2013, une analyse génétique d’un spécimen de musée confirma leur identité de Culpeos. Il semble que ces renards aient établi avec les peuples autochtones une relation semi-apprivoisée, fondée sur une utilité mutuelle. Les Yámana et Selkʼnam les utilisaient comme auxiliaires de chasse ou de pêche, capturant des loutres ou regroupant des poissons pour faciliter la prise humaine. Cependant, ils ne constituaient pas des « animaux de compagnie » au sens moderne, mais plutôt des partenaires de subsistance, comparables aux chiens de traîneau dans l’Arctique.

alabillebaude

La chasse... demain !