Les grands équipages

Le nom seul est déjà gage de sérieux et de professionnalisme. Certains, comme l’équipage de l’Aigle, sont anciens, d’autres plus récents comme le Rallye Bonnelles, se sont forgés leur réputation. En cette fin du 19ème, leur nombre s’accroit avec l’arrivée des fortunes industrielles, comme les Menier et leur équipage brocardé sous le sobriquet de « Rallye Cacao ». Mais qu’importe, chez les Menier, comme dans beaucoup d’autres équipages, la tradition de la vènerie y est respectée, et les connaissances des piqueux et autres personnels, en quête d’un certificat qui permet de monter dans la hiérarchie, est un label de qualité et de savoir-faire. C’est ce que l’on pourrait qualifier d’irrigation descendante. C’est sans doute dans ces équipages que l’on constate une grande permanence du personnel : Jouanin Armand a fait toute sa carrière au Rallye Bonnelles, Crépin a passé plus de 40 ans chez M. de Juigné. C’est l’image romantique, développée par Foudras, du gamin de charbonnier qui croise fortuitement une chasse, et y est touché par la grâce de Saint-Hubert. « Tu es La Branche, et avec toi je bâtirai mon équipage » semble dire le maître des lieux, en l’adoubant de son nom de vènerie. Aussi, le comte de Chabot peut écrire ce mot au décès de son piqueux : « 70 ans de bons et loyaux services en avaient fait un ami, pour le vieux veneur qui écrit ces lignes, et qui le pleure aujourd’hui... ».

C’est l’image romantique, développée par Foudras, du gamin de charbonnier qui croise fortuitement une chasse, et y est touché par la grâce de Saint-Hubert. « Tu es La Branche, et avec toi je bâtirai mon équipage » semble dire le maître des lieux, en l’adoubant de son nom de vènerie. Aussi, le comte de Chabot peut écrire ce mot au décès de son piqueux : « 70 ans de bons et loyaux services en avaient fait un ami, pour le vieux veneur qui écrit ces lignes, et qui le pleure aujourd’hui... ».

Les équipages « de province »

Souvent montés par des louvetiers à qui il faut du personnel pour les décharger de la tenue d’un chenil, c‘est en fanfare un « nouveau départ », puisque, en 1877, la vènerie compte 470 meutes pour 8 500 chiens servis par 717 piqueux. L’endogamie professionnelle se fait moins évidente, et comme pour les compagnons du devoir, on assiste à la mise en place d’un « tour de France es vènerie », où l’impétrant peut se perfectionner. Il franchit ainsi les grades : valet de chiens souvent avant son service militaire de 2 ou 3 ans, valet de chiens à cheval, piqueux. Cas tragi-comique, celui de Chopin : après avoir fait son apprentissage au Rallye Roussières, il se casse les deux bras durant son service. Sans doute la raison qui lui fait souscrire l’emploi plus tranquille de valet... de chambre.

La formation

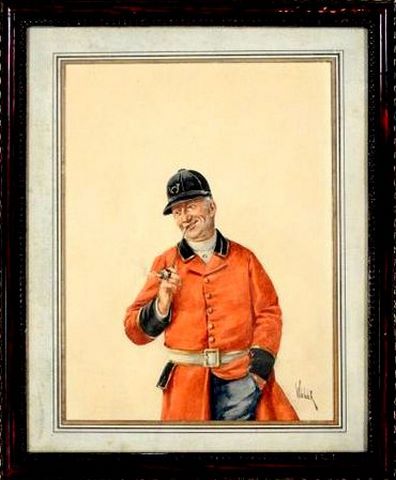

Lors de sa formation dans un grand équipage, l’apprenti est accueilli par le piqueux et sa femme. Cette dernière a la même fonction que la « mère », dans la cayenne des apprentis du tour de France. Souvent, le premier piqueux signe l’acte de mariage et de naissance de ses adjoints. C’est une cellule qui tend à vivre en vase clos, dans les bâtiments qui jouxtent le chenil. Quant à l’ameublement du corps de garde, il est on ne peut plus spartiate. Il consiste en un matelas, deux couvertures de laine, un oreiller de crin, un lit de bois des plus simple, une petite table de nuit. Lage de Chaillou précise : « un équipage marche d’autant mieux que l’harmonie la plus parfaite, règne entre ceux qui le composent. Les piqueux envieux, jaloux, doués d’un mauvais caractère, sont peu à leur place dans un grand équipage ». La France de la chasse à courre, qui s’est élargie, a gagné toutes les régions où la vènerie montée peut être pratiquée, entrainant dans son sillon de nombreuses races de chiens pour le courre du loup, du cerf, du sanglier, du chevreuil, du renard, du lièvre et du lapin. Les piqueux ont donc le choix, du type de courre et du territoire.

La vènerie se structure

A partir des années 1880, les réunions de meutes et les concours de trompes permettent des échanges physiques. En 1882, la Société pour l’amélioration des chiens en France, organise l’exposition annuelle de l’Orangerie, plus 2 expositions régionales. Les lauréats se partagent alors 30 000 francs de prix par an. C’est en clôture de l’exposition de l’Orangerie que la Société de Vénerie, créée en 1894, propose une vente publique des remontes des équipages. Dès l’année suivante, elle ouvre 3 registres : le premier pour le placement des hommes d’équipage, le deuxième pour l’enregistrement des noms et des origines des étalons, et le troisième pour l’offre et demandes des chiens de remonte. Les journaux cynégétiques développent des systèmes d’annonces pour recruter du personnel ou vendre des chiens, et en 1900, les veneurs pouvaient feuilleter deux fois par semaine  « Sport et Acclimatation » et une fois par semaine paraissaient « La Chasse Illustrée », « Le Nemrod », « L’éleveur », « L’Aviculteur » et « La Revue Cynégétique ». Côté trompe de chasse, certains piqueux maîtrisent tellement bien la musique qu’on leur doit quelques célèbres fanfares signées par Basile Blond, piqueux du Rallye Mirambel, ou « La Broussaille » à Saumur, devenu le professeur de trompe de Messieurs les Officiers. En 1888, M. David, professeur de trompe, met en avant ses 12 diplômes glanés à Paris, pour une place de garde et suivre les chasses à courre.

« Sport et Acclimatation » et une fois par semaine paraissaient « La Chasse Illustrée », « Le Nemrod », « L’éleveur », « L’Aviculteur » et « La Revue Cynégétique ». Côté trompe de chasse, certains piqueux maîtrisent tellement bien la musique qu’on leur doit quelques célèbres fanfares signées par Basile Blond, piqueux du Rallye Mirambel, ou « La Broussaille » à Saumur, devenu le professeur de trompe de Messieurs les Officiers. En 1888, M. David, professeur de trompe, met en avant ses 12 diplômes glanés à Paris, pour une place de garde et suivre les chasses à courre.

Des salaires... quelques fois intéressants

Lors de la création du Rallye Mondragon, l’offre était alléchante et au-dessus des standards : salaire de 1400 francs plus prime de 40 francs à chaque hallali.  Le Prince de Joinville payait 1500 francs son piqueux, et 960 francs son valet de chiens. A l’équipage de Montpoupon, les gages du piqueux grimpèrent, de 100 francs par mois en 1873, à 160 francs par mois en 1883, puis 200 par mois en 1890. Un valet de chiens devait se contenter de 70 francs par mois, mais était nourri, logé, chauffé et bénéficiait de gratifications. En comparaison, un ouvrier parisien touchait 6 francs par jour. Pour tous ces gens de services, en 1906 furent posées les bases d’une Caisse de retraite des auxiliaires de la chasse pour gardes et piqueux, sous l’égide du Saint-Hubert Club de France, qui avait été créé en 1902 (droit d’entrée 3 francs, plus cotisation annuelle). C’était la reprise de la caisse mise en place pour les gardes de la forêt d’Arc-en-Barrois/Châteauvillain, caisse alimentée par une retenue de 2,5% sur les salaires. Approuvée par arrêté ministériel en 1907, elle pouvait offrir une rente annuelle de 100 à 300 francs...

Le Prince de Joinville payait 1500 francs son piqueux, et 960 francs son valet de chiens. A l’équipage de Montpoupon, les gages du piqueux grimpèrent, de 100 francs par mois en 1873, à 160 francs par mois en 1883, puis 200 par mois en 1890. Un valet de chiens devait se contenter de 70 francs par mois, mais était nourri, logé, chauffé et bénéficiait de gratifications. En comparaison, un ouvrier parisien touchait 6 francs par jour. Pour tous ces gens de services, en 1906 furent posées les bases d’une Caisse de retraite des auxiliaires de la chasse pour gardes et piqueux, sous l’égide du Saint-Hubert Club de France, qui avait été créé en 1902 (droit d’entrée 3 francs, plus cotisation annuelle). C’était la reprise de la caisse mise en place pour les gardes de la forêt d’Arc-en-Barrois/Châteauvillain, caisse alimentée par une retenue de 2,5% sur les salaires. Approuvée par arrêté ministériel en 1907, elle pouvait offrir une rente annuelle de 100 à 300 francs...