- Calvados : fin août, des dizaines de lapins ont été retrouvés morts dans les parcs et espaces verts. Ce sont des promeneurs et des riverains qui ont signalé la présence de cadavres éparpillés dans l’herbe, sur les chemins ou même au bord des fossés. Selon les premiers éléments observés, la suspicion se porte sur l’EBHS (European Brown Hare Syndrome), une pathologie qui touche principalement les lièvres mais peut aussi affecter les lapins.  Ce virus, très contagieux, entraîne une défaillance brutale du foie et provoque la mort en quelques heures à quelques jours. Les spécialistes rappellent que l’EBHS peut être transmise par des insectes volants, comme les moustiques ou certains parasites, qui véhiculent le virus d’un animal à l’autre. La chaleur et l’humidité estivales favorisent d’ailleurs leur prolifération. Si cette hypothèse se confirme, elle expliquerait l’ampleur des pertes constatées. Des analyses sont en cours afin d’identifier avec certitude la cause de cette mortalité.

Ce virus, très contagieux, entraîne une défaillance brutale du foie et provoque la mort en quelques heures à quelques jours. Les spécialistes rappellent que l’EBHS peut être transmise par des insectes volants, comme les moustiques ou certains parasites, qui véhiculent le virus d’un animal à l’autre. La chaleur et l’humidité estivales favorisent d’ailleurs leur prolifération. Si cette hypothèse se confirme, elle expliquerait l’ampleur des pertes constatées. Des analyses sont en cours afin d’identifier avec certitude la cause de cette mortalité.

- Haute-Corse : un acte de braconnage suscite l’indignation. Vendredi, sur la commune de Castifao, un cerf a été retrouvé grièvement blessé par balle. L’animal, agonisant, n’a pas pu être sauvé. À la demande des pompiers, un vétérinaire a dû procéder à son euthanasie.  Mais la découverte la plus choquante est survenue peu après : avant l’arrivée des agents du Parc naturel régional de Corse (PnRC), la tête et les bois du cervidé avaient été prélevés. Dans un communiqué, le Parc dénonce un geste « illégal et barbare », rappelant que le tir était volontaire et que l’animal avait été abandonné dans une souffrance inutile. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Ponte-Leccia. Le PnRC insiste sur la gravité de ces faits : le cerf de Corse est une sous-espèce endémique, protégée à l’échelle mondiale et européenne. Présent sur l’île depuis la préhistoire, il représente un patrimoine naturel et culturel unique. De tels actes, qualifiés de « lâches et insensés », mettent en péril les efforts de conservation entrepris depuis des années. La loi prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende pour la destruction d’une espèce protégée, peines portées à sept ans et 750 000 € en cas d’infraction en bande organisée.

Mais la découverte la plus choquante est survenue peu après : avant l’arrivée des agents du Parc naturel régional de Corse (PnRC), la tête et les bois du cervidé avaient été prélevés. Dans un communiqué, le Parc dénonce un geste « illégal et barbare », rappelant que le tir était volontaire et que l’animal avait été abandonné dans une souffrance inutile. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Ponte-Leccia. Le PnRC insiste sur la gravité de ces faits : le cerf de Corse est une sous-espèce endémique, protégée à l’échelle mondiale et européenne. Présent sur l’île depuis la préhistoire, il représente un patrimoine naturel et culturel unique. De tels actes, qualifiés de « lâches et insensés », mettent en péril les efforts de conservation entrepris depuis des années. La loi prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende pour la destruction d’une espèce protégée, peines portées à sept ans et 750 000 € en cas d’infraction en bande organisée.

- Côtes d’Armor : à Trégrom, la saison de chasse 2025 s’annonce prometteuse, mais une nouvelle disposition suscite la colère des chasseurs. Réunis en assemblée générale le 17 août, les 35 membres de la société locale, présidée par Hervé Garlantezec, ont appris la mise en place d’une taxe décidée par la FDC. Celle-ci doit financer l’indemnisation des agriculteurs victimes des dégâts provoqués par le gibier.  Pour Trégrom, la facture atteint 619 €, calculée sur la base de 0,56 € par hectare sur 921 ha de terres louées, à laquelle s’ajoute une part fixe. Une charge jugée excessive par le président : « Nous nous battons déjà pour faire vivre nos sociétés, et voilà qu’on nous demande encore plus ». Face à ce qu’il estime être une injustice, Hervé Garlantezec appelle à une action collective des sociétés de chasse du pays de Lannion (Lannion, Louannec, Pleumeur-Bodou, Plestin-les-Grèves, Plounérin, Tonquédec). Son souhait est de voir le mouvement s’étendre à l’ensemble du département. Sur le plan cynégétique, la société se prépare à une ouverture riche en gibier, prévue le 21 septembre. La population de chevreuils a fortement augmenté, autorisant le prélèvement de 22 animaux cette saison.

Pour Trégrom, la facture atteint 619 €, calculée sur la base de 0,56 € par hectare sur 921 ha de terres louées, à laquelle s’ajoute une part fixe. Une charge jugée excessive par le président : « Nous nous battons déjà pour faire vivre nos sociétés, et voilà qu’on nous demande encore plus ». Face à ce qu’il estime être une injustice, Hervé Garlantezec appelle à une action collective des sociétés de chasse du pays de Lannion (Lannion, Louannec, Pleumeur-Bodou, Plestin-les-Grèves, Plounérin, Tonquédec). Son souhait est de voir le mouvement s’étendre à l’ensemble du département. Sur le plan cynégétique, la société se prépare à une ouverture riche en gibier, prévue le 21 septembre. La population de chevreuils a fortement augmenté, autorisant le prélèvement de 22 animaux cette saison.

- Doubs et Jura : le tribunal administratif de Besançon a suspendu, le 29 août, les arrêtés autorisant la chasse de la bécassine des marais dans le Doubs et le Jura. Cette décision a été obtenue à la demande de la LPO. La bécassine des marais, oiseau des zones humides, a vu sa population française chuter de plus de 75 % depuis les années 1970, notamment à cause de la disparition des marais et autres zones humides. La décision de justice s’applique aussi à la bécassine sourde, espèce voisine difficile à distinguer. Satisfaite de cette décision, la LPO a aussitôt demandé un moratoire national interdisant durablement la chasse dans les départements où subsistent encore quelques couples nicheurs, ainsi que des actions de restauration des zones humides.

- Drôme : à La Chapelle-en-Vercors, un renard a été abattu après avoir attaqué à plusieurs reprises des campeurs. L’animal s’était montré particulièrement agressif, mordant au moins cinq ou six personnes, dont deux enfants. Les incidents ont débuté dès le jeudi 21 août et se sont multipliés jusqu’au dimanche 24 août.  Si les morsures sont restées superficielles, l’inquiétude a grandi parmi les vacanciers et les gérants du camping concernés. Le renard n’hésitait plus à entrer dans les tentes, parfois occupées, à déchirer les toiles, à poursuivre des campeurs jusque dans le village et même à s’en prendre à des chiens. Face à cette situation inhabituelle, la préfecture a pris un arrêté autorisant son abattage. Les lieutenants de louveterie, mobilisés dans la nuit, sont finalement parvenus à neutraliser l’animal. Selon le maire de la commune, ce comportement était « incroyable, même pour des habitants ruraux habitués à la faune sauvage ». Le renard, qui ne manifestait plus aucune crainte de l’homme, inquiétait fortement les habitants. Des analyses sanitaires sont en cours sur sa dépouille afin de comprendre les raisons de cette agressivité.

Si les morsures sont restées superficielles, l’inquiétude a grandi parmi les vacanciers et les gérants du camping concernés. Le renard n’hésitait plus à entrer dans les tentes, parfois occupées, à déchirer les toiles, à poursuivre des campeurs jusque dans le village et même à s’en prendre à des chiens. Face à cette situation inhabituelle, la préfecture a pris un arrêté autorisant son abattage. Les lieutenants de louveterie, mobilisés dans la nuit, sont finalement parvenus à neutraliser l’animal. Selon le maire de la commune, ce comportement était « incroyable, même pour des habitants ruraux habitués à la faune sauvage ». Le renard, qui ne manifestait plus aucune crainte de l’homme, inquiétait fortement les habitants. Des analyses sanitaires sont en cours sur sa dépouille afin de comprendre les raisons de cette agressivité.

- Hérault : un an après l’incendie qui avait ravagé le massif de la Gardiole, la nature reprend peu à peu ses droits. Sur les 310 hectares de végétation partis en fumée, la vie réapparaît. Les silhouettes noircies des pins et des chênes contrastent avec les jeunes pousses vert tendre émergent du sol. Sur ce massif de la Gardiole, les flammes avaient menacé les premières habitations de Frontignan avant d’être maîtrisées, mais aujourd’hui, la forêt renaît naturellement.  Cette dynamique de reconstruction, sans intervention humaine majeure, témoigne de la capacité des écosystèmes méditerranéens à se régénérer après de tels chocs. Les agents de la DFCI et de l’ONF observent quotidiennement cette régénération. Ils rappellent que la forêt, bien qu’éprouvée, possède des ressources insoupçonnées pour se relever, offrant un message d’espoir face aux catastrophes climatiques.

Cette dynamique de reconstruction, sans intervention humaine majeure, témoigne de la capacité des écosystèmes méditerranéens à se régénérer après de tels chocs. Les agents de la DFCI et de l’ONF observent quotidiennement cette régénération. Ils rappellent que la forêt, bien qu’éprouvée, possède des ressources insoupçonnées pour se relever, offrant un message d’espoir face aux catastrophes climatiques.

- Jura : le cormoran cristallise la colère des pêcheurs. Cet oiseau protégé, grand consommateur de poissons, exerce une forte pression sur les populations de truites, ombres et brochets. Avec près de 700 individus recensés, son impact est jugé alarmant : chaque cormoran consommerait entre 300 et 400 grammes de poissons par jour. Malgré des mesures de protection, les salmonidés ne se reconstituent pas, poussant la Fédération départementale de pêche à demander à la préfecture des tirs de régulation, encadrés et limités à 20 % de la population estimée des cormorans.  La question juridique est ancienne. Si un arrêté ministériel avait interdit les tirs en 2022, le Conseil d’État l’a annulé en juillet 2024, renvoyant la responsabilité aux préfets. La Fédération du Jura souhaite appliquer cette décision dès l’automne, avec des prélèvements hebdomadaires, sur des zones précises, hors périodes de pêche. Bien évidemment, les associations écologistes contestent cette régulation, estimant son efficacité non prouvée et pointant d’autres causes de déclin : pollution, dégradation des cours d’eau, activités humaines...

La question juridique est ancienne. Si un arrêté ministériel avait interdit les tirs en 2022, le Conseil d’État l’a annulé en juillet 2024, renvoyant la responsabilité aux préfets. La Fédération du Jura souhaite appliquer cette décision dès l’automne, avec des prélèvements hebdomadaires, sur des zones précises, hors périodes de pêche. Bien évidemment, les associations écologistes contestent cette régulation, estimant son efficacité non prouvée et pointant d’autres causes de déclin : pollution, dégradation des cours d’eau, activités humaines...

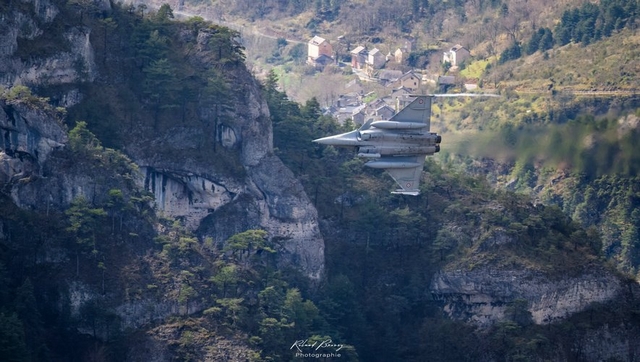

- Lozère : vautours contre Rafale : la guerre de l’air est déclarée... Les gorges du Tarn seraient-elles devenues le théâtre d’une rivalité inattendue ? D’un côté le fleuron technologique français, le Rafale, et de l’autre, des rapaces, qui, selon la LPO, n’en dorment plus sur leurs perchoirs. Toujours en première ligne pour défendre les « victimes à plumes », la LPO s’est indignée, par courrier, au préfet. Les avions militaires, dit-elle, effraient les oiseaux, et elle imagine déjà le crash apocalyptique : pilote en danger, éboulements, incendies, arrêt du tourisme.  Bref, un seul rapace paniqué serait capable de ruiner l’économie locale et la crédibilité de l’armée française. Une super-arme, en somme. Pourtant, la logique de la LPO a de quoi faire sourire. Car si un Rafale a réellement à craindre la colère d’un vautour, alors il est peut-être urgent de revoir la stratégie de défense nationale. À ce compte-là, pourquoi ne pas dresser ces rapaces à embarquer quelques missiles sous leurs ailes ? On réglerait ainsi deux problèmes : protéger la biodiversité et renforcer la défense aérienne. Un escadron de vautours équipés de MICA, voilà qui aurait de l’allure face à une incursion ennemie... Pour l’instant, les Rafale continuent de s’entraîner et les rapaces, eux, continuent de planer. On attend avec impatience la prochaine conférence de la LPO : peut-être proposeront-ils d’équiper les aigles de gilets pare-balles, ou de négocier un cessez-le-feu aérien entre l’armée et les vautours.

Bref, un seul rapace paniqué serait capable de ruiner l’économie locale et la crédibilité de l’armée française. Une super-arme, en somme. Pourtant, la logique de la LPO a de quoi faire sourire. Car si un Rafale a réellement à craindre la colère d’un vautour, alors il est peut-être urgent de revoir la stratégie de défense nationale. À ce compte-là, pourquoi ne pas dresser ces rapaces à embarquer quelques missiles sous leurs ailes ? On réglerait ainsi deux problèmes : protéger la biodiversité et renforcer la défense aérienne. Un escadron de vautours équipés de MICA, voilà qui aurait de l’allure face à une incursion ennemie... Pour l’instant, les Rafale continuent de s’entraîner et les rapaces, eux, continuent de planer. On attend avec impatience la prochaine conférence de la LPO : peut-être proposeront-ils d’équiper les aigles de gilets pare-balles, ou de négocier un cessez-le-feu aérien entre l’armée et les vautours.

- Maine-et-Loire : la découverte de cadavres de sangliers en bordure de la voie rapide, entre Noyant-la-Gravoyère et Segré-en-Anjou a déclenché bien des questions. Mais, selon la gendarmerie, l’origine serait dû à un accident survenu dans la nuit de vendredi 22 à samedi 23 août, vers 1 h 20 du matin, et comme aucun blessé humain, ni dégât matériel n’a été relevé, aucune enquête n’a été ouverte.  Dans la nuit même, des agents de l’ATD (Agence technique départementale) étaient intervenus pour sécuriser le secteur et nettoyer la chaussée, positionnant les carcasses sur le bord de la route en attendant leur prise en charge, qui a été effectuée le lundi par une société d’équarrissage.

Dans la nuit même, des agents de l’ATD (Agence technique départementale) étaient intervenus pour sécuriser le secteur et nettoyer la chaussée, positionnant les carcasses sur le bord de la route en attendant leur prise en charge, qui a été effectuée le lundi par une société d’équarrissage.

- Manche : disparue depuis 2012 dans l’Yonne, Hera, une chienne aujourd’hui âgée de treize ans, a finalement retrouvé son propriétaire. L’animal a été déposé début août dans une clinique vétérinaire par des particuliers disant l’avoir trouvée sur une route. Affaiblie et apparemment mal entretenue, Hera a rapidement éveillé la curiosité du praticien, qui a pu, en lisant la puce électronique, consulter ses anciennes données médicales…  pour découvrir que l’animal avait déjà été soigné par son cabinet, des années auparavant. Un détail intriguant, puisque le propriétaire vit à 500 kilomètres de là, en Bourgogne. Comment expliquer cette coïncidence ? A-t-elle été déplacée très tôt après sa disparition ? Était-elle passée entre plusieurs mains au fil des ans ? Impossible de le dire avec certitude. Le vétérinaire avance seulement une hypothèse : Hera aurait pu être volée, sa race étant alors recherchée pour la chasse ou la reproduction. Grâce à l’identification, le vrai propriétaire de Hera, Jean-Pierre H.... a enfin pu être contacté. Il a aussitôt fait le trajet vers la Normandie pour retrouver sa chienne. « Pendant onze ans, nous n’avions aucune nouvelle... » confie-t-il. Lors des retrouvailles, Hera semblait hésitante, mais aujourd’hui, elle ne quitte plus son maître, refermant ainsi une parenthèse de onze années d’incertitude.

pour découvrir que l’animal avait déjà été soigné par son cabinet, des années auparavant. Un détail intriguant, puisque le propriétaire vit à 500 kilomètres de là, en Bourgogne. Comment expliquer cette coïncidence ? A-t-elle été déplacée très tôt après sa disparition ? Était-elle passée entre plusieurs mains au fil des ans ? Impossible de le dire avec certitude. Le vétérinaire avance seulement une hypothèse : Hera aurait pu être volée, sa race étant alors recherchée pour la chasse ou la reproduction. Grâce à l’identification, le vrai propriétaire de Hera, Jean-Pierre H.... a enfin pu être contacté. Il a aussitôt fait le trajet vers la Normandie pour retrouver sa chienne. « Pendant onze ans, nous n’avions aucune nouvelle... » confie-t-il. Lors des retrouvailles, Hera semblait hésitante, mais aujourd’hui, elle ne quitte plus son maître, refermant ainsi une parenthèse de onze années d’incertitude.

- Savoie : le dimanche 17 août, une scène rare a été captée en Savoie, au refuge du Fond d’Aussois, dans le massif de la Vanoise. Vers 20 heures, plusieurs randonneurs ont filmé une attaque de loup sur un troupeau de moutons. Sur la vidéo, diffusée ensuite sur les réseaux sociaux, on voit l’animal rôder avant de s’emparer d’un agneau qu’il emporte.  Thierry Margueron, gardien du refuge, témoigne : « En trente ans, je n’avais jamais vu ça. L’attaque a duré trois à quatre minutes, en plein jour ». Si la présence du loup est connue dans le massif, il est exceptionnel d’observer une chasse diurne et à proximité d’un groupe humain. Dans les Alpes, on estime la population de loups à environ 600 individus. Jusqu’à quand cette mascarade va-t-elle durer ?

Thierry Margueron, gardien du refuge, témoigne : « En trente ans, je n’avais jamais vu ça. L’attaque a duré trois à quatre minutes, en plein jour ». Si la présence du loup est connue dans le massif, il est exceptionnel d’observer une chasse diurne et à proximité d’un groupe humain. Dans les Alpes, on estime la population de loups à environ 600 individus. Jusqu’à quand cette mascarade va-t-elle durer ?

- Seine et Marne : le 19 août dernier, une cigogne noire juvénile a été observée à Saint-Sauveur-sur-École. L’oiseau a été repéré par des promeneurs qui ont pu le photographier. Jean-Philippe Siblet, président de l’ANVL, rappelle que l’espèce ne compte que quelques observations annuelles en Seine-et-Marne. Pourtant, 2025 marque un tournant : la première nidification confirmée dans la forêt de Villefermoy, signe d’une possible implantation durable.  Très discrète, cette cigogne forestière est plus difficile à observer que la cigogne blanche. Plus petite que sa cousine, elle se distingue adulte par un bec rouge. Migratrice, elle niche en été en France avant de partir pour l’Afrique. Espèce protégée, elle figure sur la liste rouge de l’UICN comme « en danger » pour les nicheurs et « vulnérable » pour les migrateurs. La présence de ce juvénile pourrait indiquer la naissance locale d’autres individus, jusque-là invisibles dans les forêts. Une découverte rare, mais peut-être annonciatrice d’une nouvelle dynamique pour cette espèce.

Très discrète, cette cigogne forestière est plus difficile à observer que la cigogne blanche. Plus petite que sa cousine, elle se distingue adulte par un bec rouge. Migratrice, elle niche en été en France avant de partir pour l’Afrique. Espèce protégée, elle figure sur la liste rouge de l’UICN comme « en danger » pour les nicheurs et « vulnérable » pour les migrateurs. La présence de ce juvénile pourrait indiquer la naissance locale d’autres individus, jusque-là invisibles dans les forêts. Une découverte rare, mais peut-être annonciatrice d’une nouvelle dynamique pour cette espèce.

- Seine-Maritime : dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 août 2025, un spectaculaire cambriolage s’est produit à Darnétal. Plusieurs fusils de chasse ont été dérobés dans un entrepôt spécialisé, situé en bordure de la N31, dans une zone commerciale isolée proche de la forêt. Les auteurs ont utilisé une voiture-bélier pour pénétrer dans le bâtiment et sont parvenus à prendre la fuite. Le magasin visé appartient au distributeur Toro, grossiste en armes de chasse et matériel de paintball. Depuis l’Espagne, son propriétaire a assisté en direct à la scène grâce à une caméra connectée placée à l’extérieur. Peu avant cinq heures du matin, il a vu un véhicule défoncer d’abord le grillage, puis le rideau métallique protégeant l’entrée de l’entrepôt du chemin du Four-à-Chaux. Le nombre exact d’armes volées reste à déterminer. Selon les premières constatations, les cambrioleurs se sont emparés de plusieurs fusils de chasse ainsi que de munitions. Ils ont quitté les lieux à bord de deux berlines. Une enquête policière est en cours pour tenter d’identifier les auteurs de ce vol audacieux.

- Essonne : depuis avril dernier, le stade Alain-Fournier de Draveil est confronté à une situation qui aurait pu être traitée bien plus tôt. Plus d’une centaine de bernaches du Canada, venues en grande partie de l’île de loisirs du Port-aux-Cerises, se sont installées sur le terrain d’honneur, transformant l’infrastructure en véritable champ d’excréments.  Ce vendredi 29 août, des lieutenants de louveterie ont enfin procédé à une opération de dispersion, mais le mal est déjà fait : pendant des mois, le Draveil Football Club (DFC) et ses 650 licenciés ont été privés de leur terrain. Mais cette inaction prolongée pèse aussi lourdement sur la vie associative et scolaire locale : clubs, écoles et maisons de quartier n’ont plus accès à cette infrastructure communale essentielle. Au-delà des nuisances sanitaires, la remise en état du terrain est estimée à près de 10 000 euros.

Ce vendredi 29 août, des lieutenants de louveterie ont enfin procédé à une opération de dispersion, mais le mal est déjà fait : pendant des mois, le Draveil Football Club (DFC) et ses 650 licenciés ont été privés de leur terrain. Mais cette inaction prolongée pèse aussi lourdement sur la vie associative et scolaire locale : clubs, écoles et maisons de quartier n’ont plus accès à cette infrastructure communale essentielle. Au-delà des nuisances sanitaires, la remise en état du terrain est estimée à près de 10 000 euros.

A l’étranger

- Afrique du Sud : John Hume, ancien plus grand éleveur de rhinocéros au monde, comparaîtra en décembre 2025 à Pretoria pour trafic de cornes. Âgé de 84 ans, il avait été arrêté le 19 août puis relaché sous caution. Avec cinq complices, il est soupçonné d’avoir mis en place dès 2017 un système frauduleux, ayant permis l’exportation illégale de près de 964 cornes vers l’Asie du Sud-Est, où elles atteignent 60 000 dollars le kilo. Homme d’affaires controversé, Hume possédait plus de 2 000 rhinocéros blancs, soit près de 15 % de la population mondiale.  Il affirmait avoir investi 150 millions d’euros pour sauvegarder l’espèce, et plaidait pour la légalisation du commerce international, qu’il considérait comme un moyen de financer la conservation. Ces positions s’opposaient cependant aux ONG et à la CITES, qui interdit ce commerce depuis 1977, craignant qu’une ouverture n’alimente le braconnage. En 2023, sa ferme de 7 800 hectares a été rachetée par African Parks, qui a transféré plusieurs groupes d’animaux vers d’autres réserves protégées. La question du commerce légal de cornes sera de nouveau débattue lors de la conférence de la CITES en novembre 2025 en Ouzbékistan.

Il affirmait avoir investi 150 millions d’euros pour sauvegarder l’espèce, et plaidait pour la légalisation du commerce international, qu’il considérait comme un moyen de financer la conservation. Ces positions s’opposaient cependant aux ONG et à la CITES, qui interdit ce commerce depuis 1977, craignant qu’une ouverture n’alimente le braconnage. En 2023, sa ferme de 7 800 hectares a été rachetée par African Parks, qui a transféré plusieurs groupes d’animaux vers d’autres réserves protégées. La question du commerce légal de cornes sera de nouveau débattue lors de la conférence de la CITES en novembre 2025 en Ouzbékistan.

- Belgique : en un mois, sept poneys ont été tués par des loups dans le Limbourg, provoquant une vive inquiétude chez les habitants. Le dernier cas concerne Mats, un poney de six ans retrouvé mort samedi à Plockroy (Oudsbergen). Mais il n’est pas une victime isolée puisque, le mercredi précédent, deux autres poneys avaient déjà été attaqués dans la même commune. L’un n’a pas survécu, tandis que l’autre souffre de graves blessures nécessitant des soins vétérinaires. Ces attaques répétées soulèvent de nombreuses questions sur le comportement des loups.  Selon Jan Loos de l’association « Welkom Wolf », la cause principale est liée à la raréfaction du gibier et de préciser : « En 2024, plus de 4 200 animaux sauvages, dont de nombreux chevreuils, proies favorites des loups, ont été abattus par les chasseurs. Face à ce manque, les prédateurs se tournent vers des animaux domestiques plus faciles à capturer, comme les poneys Shetland, assimilés à des proies similaires aux moutons, chèvres ou alpagas ». Le cap est donc franchi par ces protecteurs des loups qui commencent à suggérer que si leurs protégés s'attaquent aux animaux domestiques, c'est la faute aux chasseurs qui ont tué trop de gibier. Une telle affirmation traduit un renversement des responsabilités qui mérite réflexion. Certes, la diminution des populations de chevreuils ou de sangliers peut modifier les habitudes alimentaires des prédateurs, mais nier la prédation naturelle du loup sur les troupeaux domestiques relève d’une certaine naïveté. L’élevage, notamment extensif, reste une proie facile et abondante. Mettre systématiquement en cause les chasseurs revient à éluder la complexité des équilibres écologiques. Là aussi, l’utopie de « cohabitation » entre loups, activités humaines et biodiversité fait « pschitt »...

Selon Jan Loos de l’association « Welkom Wolf », la cause principale est liée à la raréfaction du gibier et de préciser : « En 2024, plus de 4 200 animaux sauvages, dont de nombreux chevreuils, proies favorites des loups, ont été abattus par les chasseurs. Face à ce manque, les prédateurs se tournent vers des animaux domestiques plus faciles à capturer, comme les poneys Shetland, assimilés à des proies similaires aux moutons, chèvres ou alpagas ». Le cap est donc franchi par ces protecteurs des loups qui commencent à suggérer que si leurs protégés s'attaquent aux animaux domestiques, c'est la faute aux chasseurs qui ont tué trop de gibier. Une telle affirmation traduit un renversement des responsabilités qui mérite réflexion. Certes, la diminution des populations de chevreuils ou de sangliers peut modifier les habitudes alimentaires des prédateurs, mais nier la prédation naturelle du loup sur les troupeaux domestiques relève d’une certaine naïveté. L’élevage, notamment extensif, reste une proie facile et abondante. Mettre systématiquement en cause les chasseurs revient à éluder la complexité des équilibres écologiques. Là aussi, l’utopie de « cohabitation » entre loups, activités humaines et biodiversité fait « pschitt »...

- Burkina : le ministère en charge de l’Environnement a annoncé avoir été contraint, dans la journée de vendredi, de faire abattre deux animaux sauvages devenus particulièrement menaçants : un éléphant à Bobo-Dioulasso et un buffle à Ouagadougou. Selon les autorités, ces bêtes, sorties de leur habitat naturel, affichaient un comportement extrêmement agressif qui faisait craindre de graves incidents. Leur présence en pleine agglomération constituait un danger réel aussi bien pour les populations que pour les infrastructures. Face à cette situation d’urgence, les équipes techniques dépêchées sur place ont d’abord tenté de canaliser les animaux et de les éloigner des zones habitées.  Mais devant l’impossibilité de les maîtriser et les risques imminents qu’ils faisaient courir aux habitants, la décision d’abattre a dû être prise. Le ministère a invité les populations à garder leur calme et à collaborer étroitement avec les services compétents en cas d’apparition d’animaux sauvages dans les zones urbaines ou périurbaines. Il a rappelé que la cohabitation entre l’homme et la faune, bien qu’importante pour la richesse écologique du pays, peut engendrer des dangers lorsqu’elle n’est pas maîtrisée. Par ailleurs, il a tenu à rassurer l’opinion nationale et internationale sur l’existence de programmes de conservation déjà en cours. Ces initiatives visent à préserver durablement la diversité faunique, à protéger les espèces menacées et à réduire les conflits entre communautés et faune sauvage, afin que de tels incidents restent exceptionnels.

Mais devant l’impossibilité de les maîtriser et les risques imminents qu’ils faisaient courir aux habitants, la décision d’abattre a dû être prise. Le ministère a invité les populations à garder leur calme et à collaborer étroitement avec les services compétents en cas d’apparition d’animaux sauvages dans les zones urbaines ou périurbaines. Il a rappelé que la cohabitation entre l’homme et la faune, bien qu’importante pour la richesse écologique du pays, peut engendrer des dangers lorsqu’elle n’est pas maîtrisée. Par ailleurs, il a tenu à rassurer l’opinion nationale et internationale sur l’existence de programmes de conservation déjà en cours. Ces initiatives visent à préserver durablement la diversité faunique, à protéger les espèces menacées et à réduire les conflits entre communautés et faune sauvage, afin que de tels incidents restent exceptionnels.

- Canada : après plusieurs semaines marquées par des feux de forêt inhabituels, le Nouveau-Brunswick a levé lundi l’interdiction d’accès à ses forêts publiques. La décision survient après une baisse importante des températures nocturnes, tombées sous les 10 °C, et des précipitations récentes qui ont facilité le travail des pompiers. La première ministre Susan Holt a salué les efforts des équipes mobilisées pour protéger les habitants, les infrastructures et les forêts. Toutefois, le ministre des Ressources naturelles, John Herron, a averti que la province n’est pas encore sortie de crise : 18 feux restaient actifs la semaine dernière, dont trois jugés « non contrôlés ». Les autorités maintiennent donc certaines restrictions, notamment des horaires limités pour la récolte du bois. Cette saison 2025 s’avère exceptionnelle. À titre comparatif, la France a récemment connu un grave incendie dans l’Aude, avec 17 000 hectares ravagés. Ce chiffre impressionne, mais il reste sans commune mesure avec la situation au Canada dans son ensemble : plus de 7 millions d’hectares ont déjà brûlé cette année, témoignant de l’ampleur inédite des feux de forêt dans le pays.

- Etats-Unis : formé à l’école d’armurerie de Saint-Étienne, Fabrice Champagnac s’est imposé comme une référence dans la restauration d’armes à feu d’exception aux États-Unis. Installé à Houston depuis 2017, il exerce au sein de Collectors Firearms, l’une des plus grandes maisons spécialisées du pays, où il incarne le savoir-faire français et l’excellence stéphanoise.  Très tôt attiré par les métiers manuels, il se passionne adolescent pour l’archerie, la coutellerie ou encore la construction de maquettes de bateaux. Ce goût du geste précis le conduit vers des études de chaudronnerie d’art avant de réussir, en 1997, le prestigieux Brevet des métiers d’art (BMA) Armurier à Saint-Étienne. Une formation qu’il croyait hors de portée, mais qu’il décroche grâce à ses résultats. Après plusieurs expériences en France, notamment comme expert en armes anciennes chez l’armurier Bernizan à Bayonne, Fabrice Champagnac affine son savoir-faire au contact de pièces historiques signées par de grands maîtres armuriers. Sa spécialité : redonner vie à des armes de collection, parfois uniques, alliant exigence technique et respect patrimonial. Aujourd’hui, de riches collectionneurs et musées américains lui confient des fusils, pistolets ou revolvers parfois plusieurs fois centenaires. Chaque restauration, menée avec minutie, vise à préserver la valeur historique de l’objet tout en lui rendant son éclat d’origine. Symbole d’une réussite à l’international, le parcours de Fabrice Champagnac illustre la vitalité et la réputation mondiale de l’école d’armurerie stéphanoise, qui continue de former des artisans capables de briller bien au-delà des frontières françaises.

Très tôt attiré par les métiers manuels, il se passionne adolescent pour l’archerie, la coutellerie ou encore la construction de maquettes de bateaux. Ce goût du geste précis le conduit vers des études de chaudronnerie d’art avant de réussir, en 1997, le prestigieux Brevet des métiers d’art (BMA) Armurier à Saint-Étienne. Une formation qu’il croyait hors de portée, mais qu’il décroche grâce à ses résultats. Après plusieurs expériences en France, notamment comme expert en armes anciennes chez l’armurier Bernizan à Bayonne, Fabrice Champagnac affine son savoir-faire au contact de pièces historiques signées par de grands maîtres armuriers. Sa spécialité : redonner vie à des armes de collection, parfois uniques, alliant exigence technique et respect patrimonial. Aujourd’hui, de riches collectionneurs et musées américains lui confient des fusils, pistolets ou revolvers parfois plusieurs fois centenaires. Chaque restauration, menée avec minutie, vise à préserver la valeur historique de l’objet tout en lui rendant son éclat d’origine. Symbole d’une réussite à l’international, le parcours de Fabrice Champagnac illustre la vitalité et la réputation mondiale de l’école d’armurerie stéphanoise, qui continue de former des artisans capables de briller bien au-delà des frontières françaises.

- Gabon : le 25 août 2025, les équipes du Parc national de Pongara, ont mis en échec une importante opération de braconnage dans la zone tampon du parc. Cette intervention a abouti à la saisie de 17 porcs-épics africains, 4 céphalophes à ventre blanc et 8 crocodiles nains, un bilan jugé préoccupant par l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN). Ces espèces, bien que très prisées comme viande de brousse, font l’objet de réglementations strictes.  Le crocodile nain, en particulier, est partiellement protégé et sa chasse nécessite une autorisation spéciale. Dans ce cas précis, l’absence d’autorisation constitue une violation du Code forestier gabonais (loi n° 016/01 du 31 décembre 2001). Ce texte impose des quotas rigoureux et sanctionne tout dépassement, ainsi que l’utilisation de pièges métalliques à câbles, prohibés car cruels et non sélectifs. Les contrevenants s’exposent ainsi à des poursuites judiciaires pour chasse illicite et détention illégale d’espèces protégées. Face à cette nouvelle affaire, l’ANPN rappelle que la protection de la biodiversité repose sur une responsabilité collective. Chaque espèce contribue à l’équilibre écologique, et leur sauvegarde est essentielle pour préserver le patrimoine naturel du Gabon au profit des générations futures.

Le crocodile nain, en particulier, est partiellement protégé et sa chasse nécessite une autorisation spéciale. Dans ce cas précis, l’absence d’autorisation constitue une violation du Code forestier gabonais (loi n° 016/01 du 31 décembre 2001). Ce texte impose des quotas rigoureux et sanctionne tout dépassement, ainsi que l’utilisation de pièges métalliques à câbles, prohibés car cruels et non sélectifs. Les contrevenants s’exposent ainsi à des poursuites judiciaires pour chasse illicite et détention illégale d’espèces protégées. Face à cette nouvelle affaire, l’ANPN rappelle que la protection de la biodiversité repose sur une responsabilité collective. Chaque espèce contribue à l’équilibre écologique, et leur sauvegarde est essentielle pour préserver le patrimoine naturel du Gabon au profit des générations futures.

- Italie : à Rimini, la polémique enfle autour du « 1er Trophée Sant’Uberto », concours canin organisé par la Federcaccia. Initialement soutenue par la municipalité, l’initiative avait obtenu le patronage officiel de la ville. Mais les protestations des associations de défense des animaux ont rapidement changé la donne. Face à la contestation, l’administration a d’abord pris ses distances, avant d’annoncer un retrait définitif de son soutien.  L’assesseur Jamil Sadegholvaad a exprimé publiquement sa « honte » d’avoir lié le nom de Rimini à une manifestation associée à la chasse. Selon lui, le parrainage reposait sur un malentendu : l’événement avait été présenté comme un concours de dressage canin, alors qu’il impliquait également des tirs sur gibier. Sadegholvaad précise cependant que, bien que la chasse soit légale en Italie et que ce type de compétition puisse donc se tenir, la municipalité ne donnera plus son patronage à de telles initiatives. Du côté de la Federcaccia, son président local, Walter Ricchi, dénonce une stigmatisation systématique des chasseurs, toujours assimilés, selon lui, à des criminels ou à des assassins.

L’assesseur Jamil Sadegholvaad a exprimé publiquement sa « honte » d’avoir lié le nom de Rimini à une manifestation associée à la chasse. Selon lui, le parrainage reposait sur un malentendu : l’événement avait été présenté comme un concours de dressage canin, alors qu’il impliquait également des tirs sur gibier. Sadegholvaad précise cependant que, bien que la chasse soit légale en Italie et que ce type de compétition puisse donc se tenir, la municipalité ne donnera plus son patronage à de telles initiatives. Du côté de la Federcaccia, son président local, Walter Ricchi, dénonce une stigmatisation systématique des chasseurs, toujours assimilés, selon lui, à des criminels ou à des assassins.

- Vietnam : le pays traverse une grave crise sanitaire porcine liée à la peste porcine africaine (PPA), malgré la mise sur le marché d’un vaccin en 2023. Au 21 août, 60 communes de la province de Quang Binh étaient touchées, entraînant l’abattage de près de 55 000 porcs, soit plus de 3 000 tonnes.  Si les grands élevages modernes semblent mieux protégés, les exploitations de taille moyenne et les fermes traditionnelles restent particulièrement vulnérables. Les autorités évoquent plusieurs facteurs aggravants : conditions météorologiques défavorables, lenteur de la vaccination, insuffisance des mesures de biosécurité et faible sensibilisation des éleveurs. Au niveau national, la situation s’est fortement dégradée : début août, le nombre de foyers de PPA a doublé en deux semaines, passant à près de 1 000, et les porcs infectés ont triplé, atteignant 100 000 têtes. La maladie est désormais présente dans les 58 provinces du pays, affectant lourdement l’offre de viande de porc, essentielle à l’alimentation vietnamienne. Face à cette flambée, les autorités multiplient les actions de prévention et de surveillance, en mobilisant vétérinaires et agents spécialisés. Toutefois, la vaccination reste limitée, en raison de doutes persistants sur son efficacité et son coût. Le Vietnam, deuxième producteur porcin asiatique, doit même recourir aux importations pour compenser les pertes.

Si les grands élevages modernes semblent mieux protégés, les exploitations de taille moyenne et les fermes traditionnelles restent particulièrement vulnérables. Les autorités évoquent plusieurs facteurs aggravants : conditions météorologiques défavorables, lenteur de la vaccination, insuffisance des mesures de biosécurité et faible sensibilisation des éleveurs. Au niveau national, la situation s’est fortement dégradée : début août, le nombre de foyers de PPA a doublé en deux semaines, passant à près de 1 000, et les porcs infectés ont triplé, atteignant 100 000 têtes. La maladie est désormais présente dans les 58 provinces du pays, affectant lourdement l’offre de viande de porc, essentielle à l’alimentation vietnamienne. Face à cette flambée, les autorités multiplient les actions de prévention et de surveillance, en mobilisant vétérinaires et agents spécialisés. Toutefois, la vaccination reste limitée, en raison de doutes persistants sur son efficacité et son coût. Le Vietnam, deuxième producteur porcin asiatique, doit même recourir aux importations pour compenser les pertes.