Chaque quête, chaque défaut (perte de voie), traduit l’interaction subtile entre l’animal sauvage et l’équipage qui le poursuit. Dans la vénerie montée, la dimension équestre ajoute une exigence supplémentaire :  le cavalier doit faire corps avec son cheval, l’adapter au terrain et aux aléas de la chasse, tout en restant en harmonie avec la meute. Dans la vénerie à pied, l’effort physique et l’endurance des veneurs sont sollicités pour accompagner les chiens sur des terrains souvent variés et exigeants. Strictement encadrée par la réglementation (administration), et son règlement (Société de Vénerie), la vénerie n’est pas une pratique anarchique : elle s’exerce uniquement sur les espèces autorisées, selon des périodes précises, et dans le respect de règles rigoureuses. Elle est par ailleurs un formidable vecteur de transmission. Les jeunes y apprennent l’éducation des chiens, la lecture des voies du gibier, la discipline collective et le respect des animaux chassés. Elle constitue aussi une école de la nature, car elle suppose une connaissance fine des écosystèmes et des comportements de la faune sauvage. Ainsi comprise, la vénerie apparaît comme une activité à la fois culturelle, technique et scientifique, qui dépasse largement la seule notion de chasse, pour s’affirmer comme un patrimoine vivant.

le cavalier doit faire corps avec son cheval, l’adapter au terrain et aux aléas de la chasse, tout en restant en harmonie avec la meute. Dans la vénerie à pied, l’effort physique et l’endurance des veneurs sont sollicités pour accompagner les chiens sur des terrains souvent variés et exigeants. Strictement encadrée par la réglementation (administration), et son règlement (Société de Vénerie), la vénerie n’est pas une pratique anarchique : elle s’exerce uniquement sur les espèces autorisées, selon des périodes précises, et dans le respect de règles rigoureuses. Elle est par ailleurs un formidable vecteur de transmission. Les jeunes y apprennent l’éducation des chiens, la lecture des voies du gibier, la discipline collective et le respect des animaux chassés. Elle constitue aussi une école de la nature, car elle suppose une connaissance fine des écosystèmes et des comportements de la faune sauvage. Ainsi comprise, la vénerie apparaît comme une activité à la fois culturelle, technique et scientifique, qui dépasse largement la seule notion de chasse, pour s’affirmer comme un patrimoine vivant.

Pourquoi la vénerie doit perdurer

Le maintien de la vénerie en France se justifie par un ensemble d’arguments d’ordre patrimonial, écologique, culturel, social et économique. D’abord, elle constitue un élément majeur du patrimoine immatériel national, porteur de traditions séculaires qui font partie intégrante de l’identité rurale française. Sa disparition représenterait une rupture irréversible dans la transmission d’un ensemble de savoir-faire uniques : conduite des meutes, sonneries de trompe, élevage spécialisé, gestion collective de l’équipage. Ensuite, la vénerie joue un rôle utile dans la gestion des populations animales. Par la dispersion qu’elle entraîne, notamment lors des chasses au grand gibier, elle contribue à limiter la concentration excessive d’animaux dans certaines zones forestières ou agricoles, réduisant ainsi les risques de dégâts et participant à l’équilibre écologique. Elle s’inscrit dans une logique de régulation complémentaire aux autres modes de chasse, tout en garantissant au gibier une véritable chance d’échapper, ce qui en fait une pratique plus respectueuse qu’il n’y paraît. Cette approche de la chasse, centrée sur la poursuite naturelle et non sur la mise à mort immédiate, lui confère une singularité éthique. Sur le plan culturel, la chasse à courre nourrit un imaginaire collectif et artistique depuis des siècles : littérature, peinture, musique et traditions populaires lui doivent une part importante de leur inspiration. Elle constitue également un vecteur de lien social et intergénérationnel dans les territoires ruraux, fédérant bénévoles, veneurs, éleveurs et artisans autour d’un projet commun.

Le maintien de la vénerie en France se justifie par un ensemble d’arguments d’ordre patrimonial, écologique, culturel, social et économique. D’abord, elle constitue un élément majeur du patrimoine immatériel national, porteur de traditions séculaires qui font partie intégrante de l’identité rurale française. Sa disparition représenterait une rupture irréversible dans la transmission d’un ensemble de savoir-faire uniques : conduite des meutes, sonneries de trompe, élevage spécialisé, gestion collective de l’équipage. Ensuite, la vénerie joue un rôle utile dans la gestion des populations animales. Par la dispersion qu’elle entraîne, notamment lors des chasses au grand gibier, elle contribue à limiter la concentration excessive d’animaux dans certaines zones forestières ou agricoles, réduisant ainsi les risques de dégâts et participant à l’équilibre écologique. Elle s’inscrit dans une logique de régulation complémentaire aux autres modes de chasse, tout en garantissant au gibier une véritable chance d’échapper, ce qui en fait une pratique plus respectueuse qu’il n’y paraît. Cette approche de la chasse, centrée sur la poursuite naturelle et non sur la mise à mort immédiate, lui confère une singularité éthique. Sur le plan culturel, la chasse à courre nourrit un imaginaire collectif et artistique depuis des siècles : littérature, peinture, musique et traditions populaires lui doivent une part importante de leur inspiration. Elle constitue également un vecteur de lien social et intergénérationnel dans les territoires ruraux, fédérant bénévoles, veneurs, éleveurs et artisans autour d’un projet commun.  Ses retombées économiques sont également significatives : emploi direct de personnels (piqueurs, soigneurs, secrétariats d’équipages), dynamisme pour les filières équestres et canines, artisanat spécialisé (selliers, couturiers, facteurs de trompes), sans compter l’attractivité touristique générée par les événements culturels associés (concerts de trompes, fêtes de la chasse, expositions). La vénerie contribue en outre à la préservation de races de chiens de meute spécifiques, dont l’élevage participe à la diversité cynophile française. Elle offre aussi une dimension éducative précieuse : elle incite à l’observation fine des animaux et transmet une connaissance approfondie des équilibres naturels. À l’échelle internationale, la vénerie rapproche la France d’autres traditions européennes (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni), ce qui lui confère une dimension patrimoniale partagée.

Ses retombées économiques sont également significatives : emploi direct de personnels (piqueurs, soigneurs, secrétariats d’équipages), dynamisme pour les filières équestres et canines, artisanat spécialisé (selliers, couturiers, facteurs de trompes), sans compter l’attractivité touristique générée par les événements culturels associés (concerts de trompes, fêtes de la chasse, expositions). La vénerie contribue en outre à la préservation de races de chiens de meute spécifiques, dont l’élevage participe à la diversité cynophile française. Elle offre aussi une dimension éducative précieuse : elle incite à l’observation fine des animaux et transmet une connaissance approfondie des équilibres naturels. À l’échelle internationale, la vénerie rapproche la France d’autres traditions européennes (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni), ce qui lui confère une dimension patrimoniale partagée.  Pour toutes ces raisons, parce qu’elle conjugue utilité, tradition, esthétique et retombées concrètes, la vénerie mérite d’être maintenue et reconnue non comme une survivance anachronique, mais comme une pratique vivante, moderne dans ses apports, et indispensable à l’équilibre culturel, social et écologique de la France rurale. Préserver la vénerie, qu’elle soit montée ou à pied, c’est protéger un patrimoine immatériel unique, un mode de vie collectif et une relation singulière entre l’homme et la nature.

Pour toutes ces raisons, parce qu’elle conjugue utilité, tradition, esthétique et retombées concrètes, la vénerie mérite d’être maintenue et reconnue non comme une survivance anachronique, mais comme une pratique vivante, moderne dans ses apports, et indispensable à l’équilibre culturel, social et écologique de la France rurale. Préserver la vénerie, qu’elle soit montée ou à pied, c’est protéger un patrimoine immatériel unique, un mode de vie collectif et une relation singulière entre l’homme et la nature.

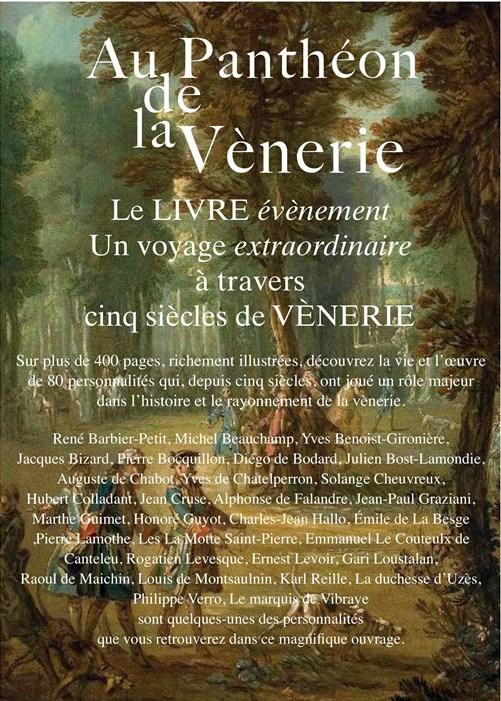

A lire, l'excellent ouvrage de Philippe Dulac et Gaspar Soulat, dans lequel vous découvrirez la vie et l'oeuvre de 80 personnalités qui, depuis cinq siècles, ont joué un rôle majeur dans l'histoire et le rayonnement de la vénerie : les rois veneurs, les auteurs des grands traités, les grands éleveurs de chiens, les maitres d'équipages célèbres dans le courre de tous les animaux de vénerie, les artistes qui ont nourri la culture de la vénerie, etc... Aux Editions de la Croix aux Loups : ICI