Pour le 1er mai, l’ONF rappelle les bonnes pratiques à adopter pour une cueillette respectueuse du milieu forestier. Si la cueillette est tolérée dans les forêts publiques, elle doit être raisonnée, précise l’Office. Cueillir et ramasser des fleurs fait partie des plaisirs simples de la sortie en forêt. Pourtant, certaines espèces comme les jonquilles ou le muguet connaissent aujourd'hui des cueillettes excessives pouvant fragiliser leur présence. Conseils et bonnes pratiques :

- avoir l'autorisation du propriétaire : en forêt publique, comme en forêt privée, la cueillette doit être autorisée par le propriétaire forestier. Autrement, elle est interdite. Dans les forêts publiques gérées par l'ONF la cueillette à « caractère familial » est toutefois tolérée, sauf s'il existe un risque de disparition d'espèce. Dans ce cas, un arrêté préfectoral ou communal peut l'interdire ;

- avoir l'autorisation du propriétaire : en forêt publique, comme en forêt privée, la cueillette doit être autorisée par le propriétaire forestier. Autrement, elle est interdite. Dans les forêts publiques gérées par l'ONF la cueillette à « caractère familial » est toutefois tolérée, sauf s'il existe un risque de disparition d'espèce. Dans ce cas, un arrêté préfectoral ou communal peut l'interdire ;

- ne pas trop prélever : la cueillette doit être raisonnée. Seul le ramassage des tiges en fleur est toléré, mais en quantité limitée, c’est-à-dire « ce que la main peut contenir », soit environ 10 à 15 tiges par personne. Un ramassage trop volumineux peut faire l'objet d'une amende ;

- couper plutôt qu'arracher : lors de la cueillette, veillez à ne pas prélever le bulbe des fleurs pour ne pas empêcher leur renouvellement. Cela vaut particulièrement pour le muguet et les jonquilles, souvent prisés des promeneurs ;

- se renseigner : plus de 400 plantes bénéficient d'un statut intégral de protection. Il est donc interdit d'y toucher. D'autres bénéficient d'une protection partielle. Pour les prélever, il faut une autorisation. Pour connaître la liste des espèces protégées dans votre région, consultez le site internet de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) dont vous dépendez ;

- ne pas vendre : les cueillettes à des fins commerciales sont interdites et sanctionnées par le code forestier.

Le paysage est souvent perçu, à tort, comme une simple carte postale, alors qu'il est en réalité un catalyseur essentiel pour mobiliser une diversité d'acteurs autour des enjeux écologiques. Il joue un rôle central dans l'intégration des trames écologiques, facilitant la co-construction de visions partagées, et l'alignement des actions locales avec les objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité. Grâce à des outils comme les observatoires photographiques du paysage et les plans de paysage, les démarches paysagères permettent une approche holistique et transversale des défis environnementaux. La Trame verte et bleue, instaurée par la loi Grenelle 2, de 2010, constitue un cadre essentiel pour l'aménagement du territoire en France. Elle engage l'État, les collectivités territoriales et une multitude de parties prenantes dans la protection et la restauration des corridors écologiques terrestres (vert) et aquatiques (bleu)...

Le paysage est souvent perçu, à tort, comme une simple carte postale, alors qu'il est en réalité un catalyseur essentiel pour mobiliser une diversité d'acteurs autour des enjeux écologiques. Il joue un rôle central dans l'intégration des trames écologiques, facilitant la co-construction de visions partagées, et l'alignement des actions locales avec les objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité. Grâce à des outils comme les observatoires photographiques du paysage et les plans de paysage, les démarches paysagères permettent une approche holistique et transversale des défis environnementaux. La Trame verte et bleue, instaurée par la loi Grenelle 2, de 2010, constitue un cadre essentiel pour l'aménagement du territoire en France. Elle engage l'État, les collectivités territoriales et une multitude de parties prenantes dans la protection et la restauration des corridors écologiques terrestres (vert) et aquatiques (bleu)... Plus fort encore, ils peuvent transformer ces cellules en spermatozoïdes et ovules pour faire de la fécondation in vitro. De la magie version laboratoire, sans avoir besoin de capturer ou de stresser nos amis poilus. Il est vrai que, chaque année, de plus en plus d’espèces animales tirent leur révérence sans laisser d’adresse. Face à cette catastrophe écologique, ce projet révolutionnaire est mené par le professeur Suzannah Williams de l'Université d’Oxford, le docteur Ashlee Hutchinson de Revive & Restore, et le docteur Rhiannon Bolton du Chester Zoo, sans oublier l’expertise précieuse de Paul De Ornellas du WWF UK. Les travaux ont permis d’isoler des cellules vivantes à partir des déjections de souris et d’éléphants. Évidemment, tout n’est pas tout rose dans ce royaume parfumé. D’abord, manipuler des tonnes de crottes demande une organisation digne d’un grand chef d’orchestre (et une tolérance olfactive d’élite). Ensuite, il faut éliminer toutes les bactéries indésirables pour ne garder que les cellules précieuses, ce qui relève de l'exploit. Enfin, la reproduction de nombreuses espèces reste encore un grand mystère biologique. Mais, même si le chemin est semé d’embûches et de flaques douteuses, l’espoir est bien là. Les recherches s'attaquent d'abord aux espèces les mieux connues pour perfectionner les techniques, avant d’élargir le programme à d’autres animaux en danger. « The Poo Zoo » prouve que, même dans les recoins les plus inattendus de la nature, il y a de l’espoir. Et tant pis si, pour sauver le monde, il faut mettre les mains là où on ne l’aurait jamais imaginé...

Plus fort encore, ils peuvent transformer ces cellules en spermatozoïdes et ovules pour faire de la fécondation in vitro. De la magie version laboratoire, sans avoir besoin de capturer ou de stresser nos amis poilus. Il est vrai que, chaque année, de plus en plus d’espèces animales tirent leur révérence sans laisser d’adresse. Face à cette catastrophe écologique, ce projet révolutionnaire est mené par le professeur Suzannah Williams de l'Université d’Oxford, le docteur Ashlee Hutchinson de Revive & Restore, et le docteur Rhiannon Bolton du Chester Zoo, sans oublier l’expertise précieuse de Paul De Ornellas du WWF UK. Les travaux ont permis d’isoler des cellules vivantes à partir des déjections de souris et d’éléphants. Évidemment, tout n’est pas tout rose dans ce royaume parfumé. D’abord, manipuler des tonnes de crottes demande une organisation digne d’un grand chef d’orchestre (et une tolérance olfactive d’élite). Ensuite, il faut éliminer toutes les bactéries indésirables pour ne garder que les cellules précieuses, ce qui relève de l'exploit. Enfin, la reproduction de nombreuses espèces reste encore un grand mystère biologique. Mais, même si le chemin est semé d’embûches et de flaques douteuses, l’espoir est bien là. Les recherches s'attaquent d'abord aux espèces les mieux connues pour perfectionner les techniques, avant d’élargir le programme à d’autres animaux en danger. « The Poo Zoo » prouve que, même dans les recoins les plus inattendus de la nature, il y a de l’espoir. Et tant pis si, pour sauver le monde, il faut mettre les mains là où on ne l’aurait jamais imaginé... Cette assemblée générale a marqué un moment fort dans le dialogue international sur la chasse, la conservation et la diplomatie environnementale devant les délégations de plus de 80 pays, comprenant des chefs de gouvernement, des experts en conservation, des jeunes leaders, des journalistes et des défenseurs de la nature. Sous le thème « Médiation dans la chasse et la conservation », l'assemblée a exploré divers aspects de la relation entre la chasse durable, la gestion des terres et la biodiversité.

Cette assemblée générale a marqué un moment fort dans le dialogue international sur la chasse, la conservation et la diplomatie environnementale devant les délégations de plus de 80 pays, comprenant des chefs de gouvernement, des experts en conservation, des jeunes leaders, des journalistes et des défenseurs de la nature. Sous le thème « Médiation dans la chasse et la conservation », l'assemblée a exploré divers aspects de la relation entre la chasse durable, la gestion des terres et la biodiversité.  La première journée a été marquée par des discussions approfondies sur le rôle des chasseurs en tant que médiateurs de la conservation, mettant en lumière leur capacité à résoudre les conflits et à promouvoir la diplomatie environnementale. Les intervenants de haut niveau, incluant des représentants de la Conférence de Munich sur la sécurité, et de l'Organisation européenne des propriétaires fonciers, ont souligné l'importance de l'engagement des parties prenantes pour assurer un équilibre durable entre l'utilisation des terres et la préservation des écosystèmes. La deuxième journée s’est concentrée sur la fauconnerie, un patrimoine culturel immatériel inscrit par l'UNESCO. Cette journée a offert une exploration profonde de l'importance de la fauconnerie, réunissant des experts et des praticiens venus d'Europe, d'Afrique, des Amériques et d'Asie pour discuter de son impact sur la conservation et la biodiversité moderne. Les sessions ont également exploré les aspects vétérinaires et la sauvegarde du patrimoine associés à cet art ancestral...

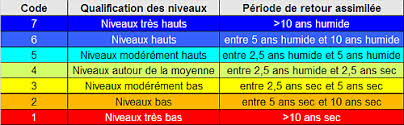

La première journée a été marquée par des discussions approfondies sur le rôle des chasseurs en tant que médiateurs de la conservation, mettant en lumière leur capacité à résoudre les conflits et à promouvoir la diplomatie environnementale. Les intervenants de haut niveau, incluant des représentants de la Conférence de Munich sur la sécurité, et de l'Organisation européenne des propriétaires fonciers, ont souligné l'importance de l'engagement des parties prenantes pour assurer un équilibre durable entre l'utilisation des terres et la préservation des écosystèmes. La deuxième journée s’est concentrée sur la fauconnerie, un patrimoine culturel immatériel inscrit par l'UNESCO. Cette journée a offert une exploration profonde de l'importance de la fauconnerie, réunissant des experts et des praticiens venus d'Europe, d'Afrique, des Amériques et d'Asie pour discuter de son impact sur la conservation et la biodiversité moderne. Les sessions ont également exploré les aspects vétérinaires et la sauvegarde du patrimoine associés à cet art ancestral... En mars 2025, la France a été caractérisée par un temps sec et ensoleillé dans le nord, contrastant avec des conditions plus perturbées dans le sud et en Corse. Un refroidissement significatif à mi-mois a entraîné des chutes de neige importantes, principalement du Massif central au Nord-Est, avec des accumulations notables jusqu'à 20 cm dans certaines régions. Les précipitations mensuelles ont été excédentaires des Pyrénées centrales à la vallée du Rhône et à la Méditerranée, ainsi qu'en Corse et du val de Loire au Berry. Certaines régions ont même enregistré des cumuls trois à cinq fois supérieurs à la normale, comme dans les Bouches-du-Rhône et le Var. En revanche, la pluviométrie a été déficitaire de manière notable sur une grande partie du pays, avec des écarts de 25 à 75 % par rapport aux normales mensuelles.L'humidité des sols a suivi une tendance similaire, se réhydratant dans les régions méditerranéennes mais devenant nettement plus sèche que la normale dans le nord de la France, notamment dans la Seine-Maritime, les Hauts-de-France et les massifs de l'Est. Les niveaux des nappes d'eau souterraine ont montré une recharge insuffisante dans la plupart des régions après les déficits enregistrés en février et mars, à l'exception du sud-est où des pluies efficaces ont permis une légère augmentation des niveaux.

En mars 2025, la France a été caractérisée par un temps sec et ensoleillé dans le nord, contrastant avec des conditions plus perturbées dans le sud et en Corse. Un refroidissement significatif à mi-mois a entraîné des chutes de neige importantes, principalement du Massif central au Nord-Est, avec des accumulations notables jusqu'à 20 cm dans certaines régions. Les précipitations mensuelles ont été excédentaires des Pyrénées centrales à la vallée du Rhône et à la Méditerranée, ainsi qu'en Corse et du val de Loire au Berry. Certaines régions ont même enregistré des cumuls trois à cinq fois supérieurs à la normale, comme dans les Bouches-du-Rhône et le Var. En revanche, la pluviométrie a été déficitaire de manière notable sur une grande partie du pays, avec des écarts de 25 à 75 % par rapport aux normales mensuelles.L'humidité des sols a suivi une tendance similaire, se réhydratant dans les régions méditerranéennes mais devenant nettement plus sèche que la normale dans le nord de la France, notamment dans la Seine-Maritime, les Hauts-de-France et les massifs de l'Est. Les niveaux des nappes d'eau souterraine ont montré une recharge insuffisante dans la plupart des régions après les déficits enregistrés en février et mars, à l'exception du sud-est où des pluies efficaces ont permis une légère augmentation des niveaux.  Concernant les débits des cours d'eau, malgré des débits minimums mensuels supérieurs à la médiane dans le centre du pays, une hydraulicité globalement déficitaire a été observée sur la majeure partie du territoire, à l'exception notable du sud-est et de la Corse qui ont connu des conditions excédentaires.

Concernant les débits des cours d'eau, malgré des débits minimums mensuels supérieurs à la médiane dans le centre du pays, une hydraulicité globalement déficitaire a été observée sur la majeure partie du territoire, à l'exception notable du sud-est et de la Corse qui ont connu des conditions excédentaires. Rapidement, gendarmes et automobilistes se sont mobilisés pour canaliser l’animal, éviter un accident et lui permettre de retrouver son habitat naturel. L’animal, probablement séparé de sa compagnie, semait la confusion, mais provoquait aussi un bel élan de solidarité. La scène, bien que cocasse, aurait pu s’avérer dangereuse pour l’animal, mais grâce au sang-froid des intervenants, elle s’est conclue sans incident.

Rapidement, gendarmes et automobilistes se sont mobilisés pour canaliser l’animal, éviter un accident et lui permettre de retrouver son habitat naturel. L’animal, probablement séparé de sa compagnie, semait la confusion, mais provoquait aussi un bel élan de solidarité. La scène, bien que cocasse, aurait pu s’avérer dangereuse pour l’animal, mais grâce au sang-froid des intervenants, elle s’est conclue sans incident. Cette journée d’échange a été l’occasion d’approfondir les connaissances sur les pratiques cynégétiques, de mieux comprendre le cadre réglementaire, et d’étudier le fonctionnement des structures locales de chasse, notamment les associations et l’organisation des chasses collectives. Au-delà de l’aspect informatif, cette initiative marque une volonté commune de renforcer la coopération entre forces de l’ordre, acteurs de la chasse et défenseurs de la biodiversité.

Cette journée d’échange a été l’occasion d’approfondir les connaissances sur les pratiques cynégétiques, de mieux comprendre le cadre réglementaire, et d’étudier le fonctionnement des structures locales de chasse, notamment les associations et l’organisation des chasses collectives. Au-delà de l’aspect informatif, cette initiative marque une volonté commune de renforcer la coopération entre forces de l’ordre, acteurs de la chasse et défenseurs de la biodiversité.  Tout au long de sa vie, il a été piégeur, formateur, garde particulier et, encore aujourd'hui, il continue d'aider l’ACCA de Manhac en cuisinant pour ses camarades et en insistant toujours sur la sécurité, qu’il considère comme essentielle pour le respect des chasseurs par la société. Lors de son discours, André a remercié tous ceux qui ont compté pour lui, présents ou disparus, et a mis en avant les valeurs fondamentales de la chasse : solidarité, convivialité et amour de la nature.

Tout au long de sa vie, il a été piégeur, formateur, garde particulier et, encore aujourd'hui, il continue d'aider l’ACCA de Manhac en cuisinant pour ses camarades et en insistant toujours sur la sécurité, qu’il considère comme essentielle pour le respect des chasseurs par la société. Lors de son discours, André a remercié tous ceux qui ont compté pour lui, présents ou disparus, et a mis en avant les valeurs fondamentales de la chasse : solidarité, convivialité et amour de la nature.  Contrairement à certaines idées reçues, de tous temps les chasseurs ont contribué à maintenir la biodiversité et à prévenir les déséquilibres écologiques causés par la surpopulation d'herbivores et la prédation excessive.

Contrairement à certaines idées reçues, de tous temps les chasseurs ont contribué à maintenir la biodiversité et à prévenir les déséquilibres écologiques causés par la surpopulation d'herbivores et la prédation excessive.  Si, sur le plan économique cette chasse a eu un impact significatif dans les zones rurales où elle constituait une source de revenus importante, sur le plan social les liens communautaires ont amené la création des structures cynégétiques qui ont, et jouent encore un rôle essentiel dans la préservation des traditions, et dans l'éducation des nouvelles générations sur l'éthique de la chasse et la conservation de la faune. Avec la mécanisation agricole, à laquelle aucun pays n’a échappé, la pression croissante sur les habitats naturels, la démographie humaine galopante et l'urbanisation ont réduit les capacités d’accueil et les chances de survie des petits animaux. Dans les années 1980, devant le désert qui s’ouvrait devant eux, le sanglier est apparu aux chasseurs comme le dernier support des traditions cynégétiques, le seul capable d’empêcher la chasse de sombrer. Mais le sanglier est un animal qui se chasse principalement en battue, et ce mode de chasse n’est apparemment pas la tasse de thé des jeunes...

Si, sur le plan économique cette chasse a eu un impact significatif dans les zones rurales où elle constituait une source de revenus importante, sur le plan social les liens communautaires ont amené la création des structures cynégétiques qui ont, et jouent encore un rôle essentiel dans la préservation des traditions, et dans l'éducation des nouvelles générations sur l'éthique de la chasse et la conservation de la faune. Avec la mécanisation agricole, à laquelle aucun pays n’a échappé, la pression croissante sur les habitats naturels, la démographie humaine galopante et l'urbanisation ont réduit les capacités d’accueil et les chances de survie des petits animaux. Dans les années 1980, devant le désert qui s’ouvrait devant eux, le sanglier est apparu aux chasseurs comme le dernier support des traditions cynégétiques, le seul capable d’empêcher la chasse de sombrer. Mais le sanglier est un animal qui se chasse principalement en battue, et ce mode de chasse n’est apparemment pas la tasse de thé des jeunes... Elles concernent tous les véhicules à moteur, et pas seulement ceux de loisirs :

Elles concernent tous les véhicules à moteur, et pas seulement ceux de loisirs : - le stationnement sur ces routes forestières fermées, ou leurs accotements, ou encore devant leurs entrées (même quand la barrière est fermée) est interdit.

- le stationnement sur ces routes forestières fermées, ou leurs accotements, ou encore devant leurs entrées (même quand la barrière est fermée) est interdit. Cet événement historique réunira des chefs d'État, des représentants de gouvernements, des organismes internationaux, des scientifiques renommés, des entreprises privées et des membres de la société civile. L'organisation du congrès se déploiera autour de deux zones distinctes : une zone bleue sous l'égide des Nations-Unies. Elle sera le cœur des débats de haut niveau de l'UNOC 3. Elle abritera des sessions plénières, incluant les discours d'ouverture et les interventions principales des leaders mondiaux. Ce sera un espace dédié à la formulation de politiques globales et à la prise de décisions stratégiques pour une gestion durable des océans à l'échelle mondiale. L’autre, une zone verte administrée par la France, sera un centre d'activités parallèles et d'événements satellites. Conçue pour encourager l'interaction et la collaboration entre les divers acteurs impliqués, cette zone offrira un espace dynamique où les scientifiques, les entrepreneurs, les représentants de la société civile et les innovateurs pourront échanger des idées, explorer de nouvelles technologies et partager les meilleures pratiques. Des sessions thématiques, des ateliers pratiques, des expositions et des démonstrations de projets innovants seront au programme, favorisant ainsi un dialogue constructif et la création de réseaux transnationaux essentiels.

Cet événement historique réunira des chefs d'État, des représentants de gouvernements, des organismes internationaux, des scientifiques renommés, des entreprises privées et des membres de la société civile. L'organisation du congrès se déploiera autour de deux zones distinctes : une zone bleue sous l'égide des Nations-Unies. Elle sera le cœur des débats de haut niveau de l'UNOC 3. Elle abritera des sessions plénières, incluant les discours d'ouverture et les interventions principales des leaders mondiaux. Ce sera un espace dédié à la formulation de politiques globales et à la prise de décisions stratégiques pour une gestion durable des océans à l'échelle mondiale. L’autre, une zone verte administrée par la France, sera un centre d'activités parallèles et d'événements satellites. Conçue pour encourager l'interaction et la collaboration entre les divers acteurs impliqués, cette zone offrira un espace dynamique où les scientifiques, les entrepreneurs, les représentants de la société civile et les innovateurs pourront échanger des idées, explorer de nouvelles technologies et partager les meilleures pratiques. Des sessions thématiques, des ateliers pratiques, des expositions et des démonstrations de projets innovants seront au programme, favorisant ainsi un dialogue constructif et la création de réseaux transnationaux essentiels. En 2024, le programme a reçu 11 000 signalements de piqûres de tiques provenant de toute la France. Deux projets pilotes menés dans le Grand Est entre 2018 et 2024 ont révélé des défis spécifiques : une baisse de vigilance au début du printemps, conduisant à des tiques plus gorgées de sang retirées tardivement, et une prévalence élevée de piqûres chez les enfants de moins de 10 ans. Depuis 2017, plus de 60 000 tiques ont été envoyées au laboratoire « Tous Chercheurs », dont 75% provenaient de piqûres humaines et 25% de piqûres animales.

En 2024, le programme a reçu 11 000 signalements de piqûres de tiques provenant de toute la France. Deux projets pilotes menés dans le Grand Est entre 2018 et 2024 ont révélé des défis spécifiques : une baisse de vigilance au début du printemps, conduisant à des tiques plus gorgées de sang retirées tardivement, et une prévalence élevée de piqûres chez les enfants de moins de 10 ans. Depuis 2017, plus de 60 000 tiques ont été envoyées au laboratoire « Tous Chercheurs », dont 75% provenaient de piqûres humaines et 25% de piqûres animales.  Malgré une sensibilisation accrue, les tiques retirées en mars-mai, plus gorgées de sang, suggéraient un retrait tardif augmentant les risques d'infections. Les chiffres de signalements, en France, bien que sous-estimés, montrent un risque accru chez les enfants, surtout les 0-5 ans. CiTIQUE a aussi permis la tenue de 42 stages de recherche ouverts à tous, impliquant 500 participants et l'analyse de 1300 tiques. Les données montrent que 29,9% des tiques sont porteuses d'agents pathogènes, dont 14,5% de la bactérie de Lyme et 5% co-infectées. CiTIQUE a également mis en lumière que les tiques, initialement actives en mai-juin, nécessitent une vigilance dès mars, surtout dans les régions chaudes. Le site « ci-tique.fr » et l'application « Signalement TIQUE » facilitent les rapports, tout en montrant que 49% des piqûres surviennent en forêt et 23% dans les jardins.

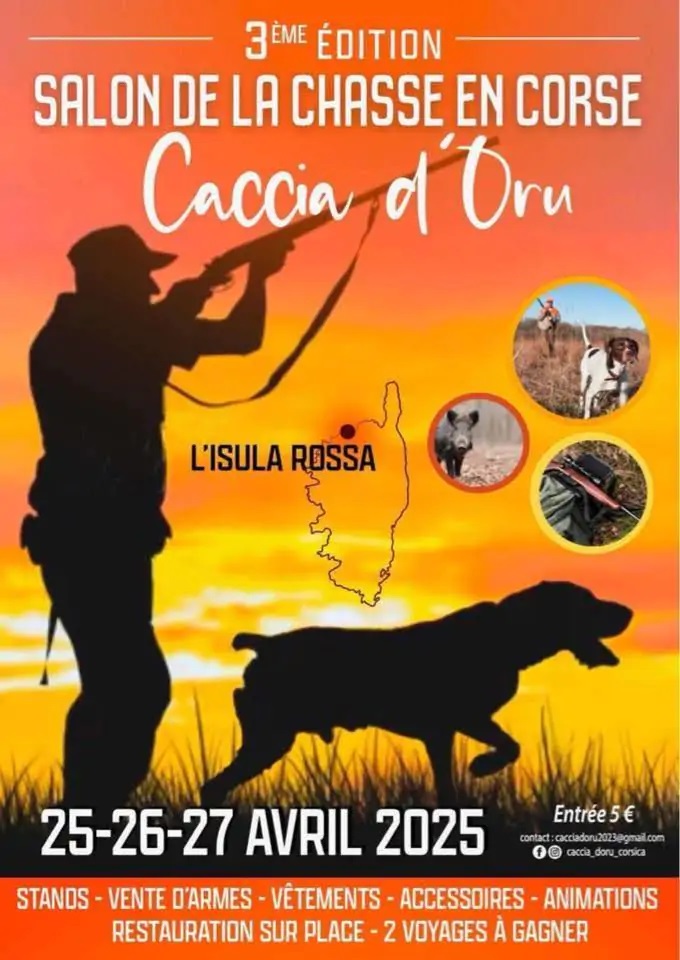

Malgré une sensibilisation accrue, les tiques retirées en mars-mai, plus gorgées de sang, suggéraient un retrait tardif augmentant les risques d'infections. Les chiffres de signalements, en France, bien que sous-estimés, montrent un risque accru chez les enfants, surtout les 0-5 ans. CiTIQUE a aussi permis la tenue de 42 stages de recherche ouverts à tous, impliquant 500 participants et l'analyse de 1300 tiques. Les données montrent que 29,9% des tiques sont porteuses d'agents pathogènes, dont 14,5% de la bactérie de Lyme et 5% co-infectées. CiTIQUE a également mis en lumière que les tiques, initialement actives en mai-juin, nécessitent une vigilance dès mars, surtout dans les régions chaudes. Le site « ci-tique.fr » et l'application « Signalement TIQUE » facilitent les rapports, tout en montrant que 49% des piqûres surviennent en forêt et 23% dans les jardins. Mais Caccia d’Oru ne se limite pas à être une simple foire commerciale : c’est un rendez-vous festif et éducatif. Avec ses expositions, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les dernières innovations en matière d’équipement de chasse, de réserver des séjours dans des destinations de chasse prisées, tout en s’impliquant dans des initiatives de sensibilisation environnementale. Cette année, l’événement propose une nouveauté ambitieuse : un programme d’échange de cartouches usagées contre des boîtes neuves, encouragé par Gilbert Barrachina, président de l’Acair. Cette initiative vise à promouvoir une gestion responsable des déchets parmi les chasseurs. D’autres organisations œuvrant pour la biodiversité seront également présentes, renforçant ainsi l’engagement communautaire en faveur de la protection de la nature. L’événement ne se cantonne pas uniquement aux passionnés de chasse, il s’adresse également aux curieux désireux d’en apprendre davantage sur ce monde fascinant. Caccia d’Oru, véritable festival dédié à la nature, se présente donc comme un carrefour où la passion pour la chasse se conjugue harmonieusement avec la préservation de la biodiversité, une occasion unique de découvrir, d’échanger et de s’engager pour l'avenir de la chasse et la conservation de l’environnement.

Mais Caccia d’Oru ne se limite pas à être une simple foire commerciale : c’est un rendez-vous festif et éducatif. Avec ses expositions, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les dernières innovations en matière d’équipement de chasse, de réserver des séjours dans des destinations de chasse prisées, tout en s’impliquant dans des initiatives de sensibilisation environnementale. Cette année, l’événement propose une nouveauté ambitieuse : un programme d’échange de cartouches usagées contre des boîtes neuves, encouragé par Gilbert Barrachina, président de l’Acair. Cette initiative vise à promouvoir une gestion responsable des déchets parmi les chasseurs. D’autres organisations œuvrant pour la biodiversité seront également présentes, renforçant ainsi l’engagement communautaire en faveur de la protection de la nature. L’événement ne se cantonne pas uniquement aux passionnés de chasse, il s’adresse également aux curieux désireux d’en apprendre davantage sur ce monde fascinant. Caccia d’Oru, véritable festival dédié à la nature, se présente donc comme un carrefour où la passion pour la chasse se conjugue harmonieusement avec la préservation de la biodiversité, une occasion unique de découvrir, d’échanger et de s’engager pour l'avenir de la chasse et la conservation de l’environnement. elle est mutualisée avec l’assemblée générale de la FDC, et y rassemble le monde associatif ainsi que quelques artisans et artistes locaux faisant connaître à l’occasion leur savoir-faire sur les thèmes en marge de la chasse. Sur une réalisation totale de 462 cerfs, ce sont 452 trophées qui étaient présentés par massif, accompagnés d’une étiquette d’identification, précisant, entre autres, l’âge de l’animal, la qualité du trophée, et la pertinence du tir.

elle est mutualisée avec l’assemblée générale de la FDC, et y rassemble le monde associatif ainsi que quelques artisans et artistes locaux faisant connaître à l’occasion leur savoir-faire sur les thèmes en marge de la chasse. Sur une réalisation totale de 462 cerfs, ce sont 452 trophées qui étaient présentés par massif, accompagnés d’une étiquette d’identification, précisant, entre autres, l’âge de l’animal, la qualité du trophée, et la pertinence du tir.  Les plus grands trophées étaient rassemblés sur un espace réservé, les expertises ayant été effectuées au préalable par les cotateurs de l’AFMT (Association française pour la mensuration des trophées) Daniel Anders, Bertrand Pfeiffer et Pierre Thibaud. Vingt-six trophées de niveau bronze ont pu être enregistrés ainsi qu’un de niveau argent, côté à 192, 55 points pour un cerf de seulement 5 ans du massif de Darney. L’ensemble des cerfs de niveau bronze compte 12 cerfs de 6 et 7 ans, et 5 cerfs de 10 ans et plus. Ce qui est malgré tout assez remarquable, tant les cerfs de plus de 10 ans sont rares dans les expositions… En la matière, le tableau vosgien des cerfs « médaillés » prouve une fois de plus qu’il n’est pas indispensable de faire vieillir les coiffés pour obtenir des médailles… Toutefois on peut facilement imaginer ce qu’aurait pu devenir le jeune cerf du massif de Darney si on l’avait laisser vivre encore 5 ans…

Les plus grands trophées étaient rassemblés sur un espace réservé, les expertises ayant été effectuées au préalable par les cotateurs de l’AFMT (Association française pour la mensuration des trophées) Daniel Anders, Bertrand Pfeiffer et Pierre Thibaud. Vingt-six trophées de niveau bronze ont pu être enregistrés ainsi qu’un de niveau argent, côté à 192, 55 points pour un cerf de seulement 5 ans du massif de Darney. L’ensemble des cerfs de niveau bronze compte 12 cerfs de 6 et 7 ans, et 5 cerfs de 10 ans et plus. Ce qui est malgré tout assez remarquable, tant les cerfs de plus de 10 ans sont rares dans les expositions… En la matière, le tableau vosgien des cerfs « médaillés » prouve une fois de plus qu’il n’est pas indispensable de faire vieillir les coiffés pour obtenir des médailles… Toutefois on peut facilement imaginer ce qu’aurait pu devenir le jeune cerf du massif de Darney si on l’avait laisser vivre encore 5 ans…