Les candidatures sont désormais ouvertes pour la 3e édition nationale des Trophées de l’Adaptation au Changement Climatique Life ARTISAN, un concours destiné à valoriser les projets exemplaires face aux impacts du dérèglement climatique. Lancée à l’occasion du 10e anniversaire de l’Accord de Paris, célébré le 12 décembre 2025, cette nouvelle édition est portée par l’Agence de la transition écologique, en co-organisation avec l’OFB et le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.  Elle s’inscrit dans le cadre du projet européen Life ARTISAN, dont l’objectif est de renforcer la résilience des territoires face au changement climatique en favorisant les solutions fondées sur la nature. Ces trophées distinguent des initiatives françaises, en métropole comme en Outre-mer, qui proposent des réponses concrètes et innovantes aux risques climatiques croissants : inondations, sécheresses, érosion, îlots de chaleur ou perte de biodiversité.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet européen Life ARTISAN, dont l’objectif est de renforcer la résilience des territoires face au changement climatique en favorisant les solutions fondées sur la nature. Ces trophées distinguent des initiatives françaises, en métropole comme en Outre-mer, qui proposent des réponses concrètes et innovantes aux risques climatiques croissants : inondations, sécheresses, érosion, îlots de chaleur ou perte de biodiversité.  Les projets candidats doivent s’appuyer sur des solutions fondées sur la nature (SFN), c’est-à-dire des actions qui mobilisent les écosystèmes et leurs fonctionnalités naturelles pour réduire les vulnérabilités, tout en préservant ou restaurant la biodiversité. Il peut s’agir, par exemple, de la restauration de zones humides pour limiter les crues, de la renaturation d’espaces urbains pour lutter contre les fortes chaleurs, ou encore de la gestion écologique des littoraux face à l’érosion. La 3e édition nationale est ouverte à un large panel de porteurs de projets : collectivités territoriales, établissements publics, associations, entreprises, organismes de recherche ou groupements d’acteurs engagés dans l’adaptation au changement climatique. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 20 mars 2026. Les projets seront évalués selon leur caractère innovant, leur efficacité face aux enjeux climatiques, leur reproductibilité et leur capacité à concilier adaptation, préservation de la biodiversité et bénéfices pour les populations locales. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 7 juillet 2026 à Rennes, à l’occasion du Forum européen Adaptation & Nature, organisé par l’OFB et les partenaires du projet Life ARTISAN. À travers ces trophées, les organisateurs entendent mettre en lumière des solutions inspirantes, encourager le partage d’expériences et accélérer le déploiement des solutions fondées sur la nature, désormais reconnues comme des leviers majeurs pour faire face aux défis climatiques à venir.

Les projets candidats doivent s’appuyer sur des solutions fondées sur la nature (SFN), c’est-à-dire des actions qui mobilisent les écosystèmes et leurs fonctionnalités naturelles pour réduire les vulnérabilités, tout en préservant ou restaurant la biodiversité. Il peut s’agir, par exemple, de la restauration de zones humides pour limiter les crues, de la renaturation d’espaces urbains pour lutter contre les fortes chaleurs, ou encore de la gestion écologique des littoraux face à l’érosion. La 3e édition nationale est ouverte à un large panel de porteurs de projets : collectivités territoriales, établissements publics, associations, entreprises, organismes de recherche ou groupements d’acteurs engagés dans l’adaptation au changement climatique. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 20 mars 2026. Les projets seront évalués selon leur caractère innovant, leur efficacité face aux enjeux climatiques, leur reproductibilité et leur capacité à concilier adaptation, préservation de la biodiversité et bénéfices pour les populations locales. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 7 juillet 2026 à Rennes, à l’occasion du Forum européen Adaptation & Nature, organisé par l’OFB et les partenaires du projet Life ARTISAN. À travers ces trophées, les organisateurs entendent mettre en lumière des solutions inspirantes, encourager le partage d’expériences et accélérer le déploiement des solutions fondées sur la nature, désormais reconnues comme des leviers majeurs pour faire face aux défis climatiques à venir.

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

Présent sur place, le militant anti-chasse Pierre Rigaux s’est opposé à l’événement et a surtout mené un travail de recherche d’incidents, documentant précisément le déroulement des épreuves, le nombre d’oiseaux tués et les conditions dans lesquelles ils l’ont été. Les organisateurs, eux, défendent une pratique réglementée, affirmant qu’elle est courante dans le monde cynégétique et conforme à la loi.

Présent sur place, le militant anti-chasse Pierre Rigaux s’est opposé à l’événement et a surtout mené un travail de recherche d’incidents, documentant précisément le déroulement des épreuves, le nombre d’oiseaux tués et les conditions dans lesquelles ils l’ont été. Les organisateurs, eux, défendent une pratique réglementée, affirmant qu’elle est courante dans le monde cynégétique et conforme à la loi.  Dans les Corbières, plusieurs chasseurs ont en outre été verbalisés par l’OFB pour avoir opéré dans les secteurs interdits. Un courrier anonyme, largement diffusé localement, estime que les zones brûlées sont devenues des refuges favorables à la reproduction des sangliers et chevreuils, faisant craindre de nouveaux dégâts sur des exploitations déjà fragilisées. Les signataires demandent une révision de l’arrêté. La préfecture, elle, maintient que la sécurité prime, un argument que les chasseurs jugent insuffisant au regard de l’urgence de la régulation.

Dans les Corbières, plusieurs chasseurs ont en outre été verbalisés par l’OFB pour avoir opéré dans les secteurs interdits. Un courrier anonyme, largement diffusé localement, estime que les zones brûlées sont devenues des refuges favorables à la reproduction des sangliers et chevreuils, faisant craindre de nouveaux dégâts sur des exploitations déjà fragilisées. Les signataires demandent une révision de l’arrêté. La préfecture, elle, maintient que la sécurité prime, un argument que les chasseurs jugent insuffisant au regard de l’urgence de la régulation. La FNC précise que les autorités compétentes ont été informées, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et qu’une plainte a été déposée, donnant lieu à une enquête en cours. Elle affirme par ailleurs qu’aucune donnée bancaire, aucune information liée à la détention d’armes, ni aucun mot de passe n’ont été compromis. En revanche, un accès non autorisé à certaines données personnelles a bien été constaté, incluant, le cas échéant, des informations relatives à la validation du permis de chasser. La FNC a exprimé ses regrets et appelé ses adhérents à la vigilance, en rappelant les règles élémentaires de cybersécurité, notamment face aux tentatives d’hameçonnage. Dès le lendemain, mercredi 21 janvier 2026, une nouvelle dimension est venue s’ajouter à l’affaire. Des informations faisant état de la mise en vente de données sur le dark web ont commencé à circuler. Le jeudi 22 janvier, ces éléments ont été rendus publics par Christophe Boutry, ancien membre de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et aujourd’hui expert en analyse criminelle et investigations numériques. Selon lui, une base de données concernant jusqu’à 1 416 000 personnes liées à l’écosystème de la chasse aurait été proposée à la vente par un pirate informatique...

La FNC précise que les autorités compétentes ont été informées, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et qu’une plainte a été déposée, donnant lieu à une enquête en cours. Elle affirme par ailleurs qu’aucune donnée bancaire, aucune information liée à la détention d’armes, ni aucun mot de passe n’ont été compromis. En revanche, un accès non autorisé à certaines données personnelles a bien été constaté, incluant, le cas échéant, des informations relatives à la validation du permis de chasser. La FNC a exprimé ses regrets et appelé ses adhérents à la vigilance, en rappelant les règles élémentaires de cybersécurité, notamment face aux tentatives d’hameçonnage. Dès le lendemain, mercredi 21 janvier 2026, une nouvelle dimension est venue s’ajouter à l’affaire. Des informations faisant état de la mise en vente de données sur le dark web ont commencé à circuler. Le jeudi 22 janvier, ces éléments ont été rendus publics par Christophe Boutry, ancien membre de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et aujourd’hui expert en analyse criminelle et investigations numériques. Selon lui, une base de données concernant jusqu’à 1 416 000 personnes liées à l’écosystème de la chasse aurait été proposée à la vente par un pirate informatique... Parmi les travaux emblématiques figure le rapport publié en décembre 2022 sur les ongulés sauvages en France métropolitaine. Dix espèces y sont recensées, du sanglier au cerf élaphe, du chevreuil au bouquetin, appartenant aux familles des cervidés, bovidés et suidés. Ces animaux cristallisent des perceptions contrastées : espèces patrimoniales admirées, ressources cynégétiques, mais aussi causes de dégâts agricoles, vecteurs potentiels de maladies ou enjeux de sécurité. Le rapport Efese met en évidence la complexité de ces dynamiques socio-écosystémiques et insiste sur le rôle écologique majeur des ongulés, capables de structurer les paysages, d’influencer la régénération forestière et de participer à la résilience des écosystèmes face aux changements globaux. Au cœur du débat émerge une question sensible : faut-il aller plus loin et réensauvager la nature française ?

Parmi les travaux emblématiques figure le rapport publié en décembre 2022 sur les ongulés sauvages en France métropolitaine. Dix espèces y sont recensées, du sanglier au cerf élaphe, du chevreuil au bouquetin, appartenant aux familles des cervidés, bovidés et suidés. Ces animaux cristallisent des perceptions contrastées : espèces patrimoniales admirées, ressources cynégétiques, mais aussi causes de dégâts agricoles, vecteurs potentiels de maladies ou enjeux de sécurité. Le rapport Efese met en évidence la complexité de ces dynamiques socio-écosystémiques et insiste sur le rôle écologique majeur des ongulés, capables de structurer les paysages, d’influencer la régénération forestière et de participer à la résilience des écosystèmes face aux changements globaux. Au cœur du débat émerge une question sensible : faut-il aller plus loin et réensauvager la nature française ?  Le réensauvagement suppose de redonner une plus grande autonomie aux processus naturels, notamment en réintroduisant des grands prédateurs capables de réguler les populations d’ongulés. D’un point de vue écologique, les bénéfices potentiels sont réels : limitation des surpopulations, restauration de chaînes trophiques complètes, amélioration de l’intégrité et de la résilience des écosystèmes, conformément aux objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Mais cette vision se heurte à des réalités sociales et économiques fortes. La France est un territoire densément occupé, où agriculture, élevage, chasse et usages récréatifs façonnent depuis longtemps les paysages. Réintroduire des prédateurs ou laisser les populations sauvages s’autoréguler pose la question de la coexistence avec les activités humaines, des risques pour l’élevage et de l’acceptabilité sociale. Le rapport Efese souligne ainsi que la gestion actuelle des ongulés est largement « cynégétisée », c’est-à-dire fortement influencée par les pratiques de chasse, qui remplacent en partie la prédation naturelle. Réensauvager ne signifie donc pas revenir à un état mythifié de nature intacte, mais repenser les équilibres entre contrôle humain et processus naturels. La question n’est pas tant de savoir s’il faut réensauvager, mais jusqu’où, où et avec quelles garanties pour les territoires et ceux qui y vivent.

Le réensauvagement suppose de redonner une plus grande autonomie aux processus naturels, notamment en réintroduisant des grands prédateurs capables de réguler les populations d’ongulés. D’un point de vue écologique, les bénéfices potentiels sont réels : limitation des surpopulations, restauration de chaînes trophiques complètes, amélioration de l’intégrité et de la résilience des écosystèmes, conformément aux objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Mais cette vision se heurte à des réalités sociales et économiques fortes. La France est un territoire densément occupé, où agriculture, élevage, chasse et usages récréatifs façonnent depuis longtemps les paysages. Réintroduire des prédateurs ou laisser les populations sauvages s’autoréguler pose la question de la coexistence avec les activités humaines, des risques pour l’élevage et de l’acceptabilité sociale. Le rapport Efese souligne ainsi que la gestion actuelle des ongulés est largement « cynégétisée », c’est-à-dire fortement influencée par les pratiques de chasse, qui remplacent en partie la prédation naturelle. Réensauvager ne signifie donc pas revenir à un état mythifié de nature intacte, mais repenser les équilibres entre contrôle humain et processus naturels. La question n’est pas tant de savoir s’il faut réensauvager, mais jusqu’où, où et avec quelles garanties pour les territoires et ceux qui y vivent. Sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l’enseignement agricole constitue le deuxième système éducatif du pays. Il accueille environ 221 000 élèves, étudiants et apprentis au sein de plus de 800 établissements, dont 550 référencés sur Parcoursup, répartis sur l’ensemble du territoire. Cette implantation locale favorise l’accessibilité géographique et un fort ancrage territorial. L’originalité du modèle repose également sur des outils pédagogiques uniques : 192 exploitations agricoles, 41 ateliers technologiques et centres équestres permettent aux apprenants de se former au plus près des réalités professionnelles. L’enseignement agricole affiche par ailleurs des résultats solides en matière d’insertion professionnelle : six mois après l’obtention du diplôme, un diplômé sur deux est en emploi, un chiffre qui atteint 60 % au bout d’un an. Ces performances s’expliquent par la forte demande dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’environnement, de l’agroéquipement ou encore de l’aménagement paysager, mais aussi par une pédagogie innovante, adaptée à des profils variés. Enfin, l’ouverture internationale constitue un autre pilier du dispositif, avec près de 6 000 élèves participant chaque année à des programmes de mobilité Erasmus+, renforçant l’attractivité et la reconnaissance des formations agricoles françaises...

Sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l’enseignement agricole constitue le deuxième système éducatif du pays. Il accueille environ 221 000 élèves, étudiants et apprentis au sein de plus de 800 établissements, dont 550 référencés sur Parcoursup, répartis sur l’ensemble du territoire. Cette implantation locale favorise l’accessibilité géographique et un fort ancrage territorial. L’originalité du modèle repose également sur des outils pédagogiques uniques : 192 exploitations agricoles, 41 ateliers technologiques et centres équestres permettent aux apprenants de se former au plus près des réalités professionnelles. L’enseignement agricole affiche par ailleurs des résultats solides en matière d’insertion professionnelle : six mois après l’obtention du diplôme, un diplômé sur deux est en emploi, un chiffre qui atteint 60 % au bout d’un an. Ces performances s’expliquent par la forte demande dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’environnement, de l’agroéquipement ou encore de l’aménagement paysager, mais aussi par une pédagogie innovante, adaptée à des profils variés. Enfin, l’ouverture internationale constitue un autre pilier du dispositif, avec près de 6 000 élèves participant chaque année à des programmes de mobilité Erasmus+, renforçant l’attractivité et la reconnaissance des formations agricoles françaises... Dans les paysages agricoles actuels, les animaux ne sont jamais exposés à une seule molécule, mais à une combinaison complexe de substances, transportées parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. Or, la majorité des évaluations toxicologiques reposent encore sur l’étude de molécules isolées, à doses contrôlées, très éloignées des conditions réelles. Les chercheurs rappellent que l’exposition chronique à de faibles doses répétées constitue pourtant le scénario le plus courant pour les oiseaux des milieux agricoles, dont les populations déclinent fortement depuis plusieurs décennies. Faute de données expérimentales réalistes, les effets combinés de ces substances restaient jusqu’ici mal compris. Pour combler cette lacune, les scientifiques ont mis en place un protocole inédit consistant à nourrir des perdrix grises semi-captives avec des graines issues de l’agriculture conventionnelle, tout en analysant simultanément la présence de 94 pesticides potentiels dans leur sang et divers indicateurs physiologiques et comportementaux. Cette approche permet, pour la première fois, de relier directement les niveaux réels de contamination à l’état de santé des individus, sans recourir à des doses artificiellement élevées...

Dans les paysages agricoles actuels, les animaux ne sont jamais exposés à une seule molécule, mais à une combinaison complexe de substances, transportées parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. Or, la majorité des évaluations toxicologiques reposent encore sur l’étude de molécules isolées, à doses contrôlées, très éloignées des conditions réelles. Les chercheurs rappellent que l’exposition chronique à de faibles doses répétées constitue pourtant le scénario le plus courant pour les oiseaux des milieux agricoles, dont les populations déclinent fortement depuis plusieurs décennies. Faute de données expérimentales réalistes, les effets combinés de ces substances restaient jusqu’ici mal compris. Pour combler cette lacune, les scientifiques ont mis en place un protocole inédit consistant à nourrir des perdrix grises semi-captives avec des graines issues de l’agriculture conventionnelle, tout en analysant simultanément la présence de 94 pesticides potentiels dans leur sang et divers indicateurs physiologiques et comportementaux. Cette approche permet, pour la première fois, de relier directement les niveaux réels de contamination à l’état de santé des individus, sans recourir à des doses artificiellement élevées... Elle s’inscrit dans l’une des mesures engagées pour apaiser les relations entre le monde agricole et l’administration, dans un contexte où les contrôles sont souvent perçus comme anxiogènes ou déconnectés des réalités de terrain. En réunissant, dans un même temps, exploitants agricoles, organisations professionnelles et services de contrôle, la journée a permis de créer un espace de dialogue direct, propice à la clarification des attentes et des pratiques. La charte a été signée par le préfet des Hauts-de-France et du Nord, Bertrand Gaume, la Chambre d’Agriculture Nord–Pas-de-Calais, l’ensemble des organisations syndicales agricoles, ainsi que plusieurs organismes de l’État, dont la Mutualité sociale agricole, l’Agence de services et de paiement, l’Institut Français du Cheval et de l'Équitation, l’Office français de la biodiversité et l’Agence de l’eau Artois-Picardie. Cette pluralité de signataires traduit la volonté collective de mieux coordonner les interventions et de parler d’une seule voix. Au cœur du texte figurent des engagements réciproques. Les services de contrôle s’engagent à renforcer leur coordination, à mieux anticiper les contrôles et à tenir compte des contraintes agricoles, qu’elles soient économiques, climatiques ou humaines. La préfecture joue un rôle central de coordination afin de limiter, autant que possible, le nombre de contrôles par exploitation et d’en améliorer la lisibilité. Les agriculteurs, de leur côté, s’engagent à faciliter le déroulement des contrôles, à préparer les documents nécessaires et à mettre en œuvre les recommandations formulées. L’OFB a tenu à souligner son positionnement de partenaire du monde agricole, en privilégiant l’explication et la pédagogie plutôt qu’une approche strictement répressive. Les échanges sur les zones de non-traitement, les produits phytosanitaires ou encore les aides de la PAC ont illustré cette volonté commune de clarification. En rétablissant le dialogue et en donnant un cadre partagé aux contrôles, cette approche contribue à renforcer l’adhésion aux règles environnementales et, in fine, à la préservation de la biodiversité. (Photo OFB)

Elle s’inscrit dans l’une des mesures engagées pour apaiser les relations entre le monde agricole et l’administration, dans un contexte où les contrôles sont souvent perçus comme anxiogènes ou déconnectés des réalités de terrain. En réunissant, dans un même temps, exploitants agricoles, organisations professionnelles et services de contrôle, la journée a permis de créer un espace de dialogue direct, propice à la clarification des attentes et des pratiques. La charte a été signée par le préfet des Hauts-de-France et du Nord, Bertrand Gaume, la Chambre d’Agriculture Nord–Pas-de-Calais, l’ensemble des organisations syndicales agricoles, ainsi que plusieurs organismes de l’État, dont la Mutualité sociale agricole, l’Agence de services et de paiement, l’Institut Français du Cheval et de l'Équitation, l’Office français de la biodiversité et l’Agence de l’eau Artois-Picardie. Cette pluralité de signataires traduit la volonté collective de mieux coordonner les interventions et de parler d’une seule voix. Au cœur du texte figurent des engagements réciproques. Les services de contrôle s’engagent à renforcer leur coordination, à mieux anticiper les contrôles et à tenir compte des contraintes agricoles, qu’elles soient économiques, climatiques ou humaines. La préfecture joue un rôle central de coordination afin de limiter, autant que possible, le nombre de contrôles par exploitation et d’en améliorer la lisibilité. Les agriculteurs, de leur côté, s’engagent à faciliter le déroulement des contrôles, à préparer les documents nécessaires et à mettre en œuvre les recommandations formulées. L’OFB a tenu à souligner son positionnement de partenaire du monde agricole, en privilégiant l’explication et la pédagogie plutôt qu’une approche strictement répressive. Les échanges sur les zones de non-traitement, les produits phytosanitaires ou encore les aides de la PAC ont illustré cette volonté commune de clarification. En rétablissant le dialogue et en donnant un cadre partagé aux contrôles, cette approche contribue à renforcer l’adhésion aux règles environnementales et, in fine, à la préservation de la biodiversité. (Photo OFB) Armes, optiques, vêtements techniques, accessoires, véhicules spécialisés ou innovations technologiques : l’ensemble de la filière est représenté. Des espaces thématiques, comme la zone Couteaux, permettent aux visiteurs d’approfondir certaines spécialités et de bénéficier d’informations ciblées, tandis qu’un programme d’animations dense rythme la manifestation. Le salon se distingue également par la richesse de ses temps forts. Les présentations de races organisées par l’Association des chiens de chasse attirent chaque année un large public, tout comme les démonstrations pratiques et les conférences consacrées aux enjeux contemporains de la chasse. Le « Concours européen de la photo de chasse de l’année 2025 », organisé par Messe Dortmund en partenariat avec la FACE, mettra à l’honneur le regard artistique porté sur la nature et les pratiques cynégétiques. Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations de traitement du gibier et participer aux « Masterclasses Jagd & Hund », animées par la Geartester Academy. La dimension gastronomique n’est pas en reste avec le Wild Food Festival, devenu un rendez-vous très attendu. Il propose aux amateurs de cuisine sauvage de rencontrer des exposants spécialisés, d’assister à des démonstrations culinaires en direct et de découvrir de nouvelles façons de valoriser le gibier. Nouveauté notable, le salon renforce son offre professionnelle avec un B2B Lounge dédié, permettant aux exposants d’organiser des réunions confidentielles et de développer leurs réseaux commerciaux. Grâce à cette combinaison d’innovation, de transmission de savoirs et de rencontres internationales, Jagd & Hund s’impose plus que jamais comme une plateforme de référence pour tous ceux qui souhaitent suivre les tendances, découvrir les nouveautés et participer aux débats qui façonnent l’avenir de la chasse en Europe.

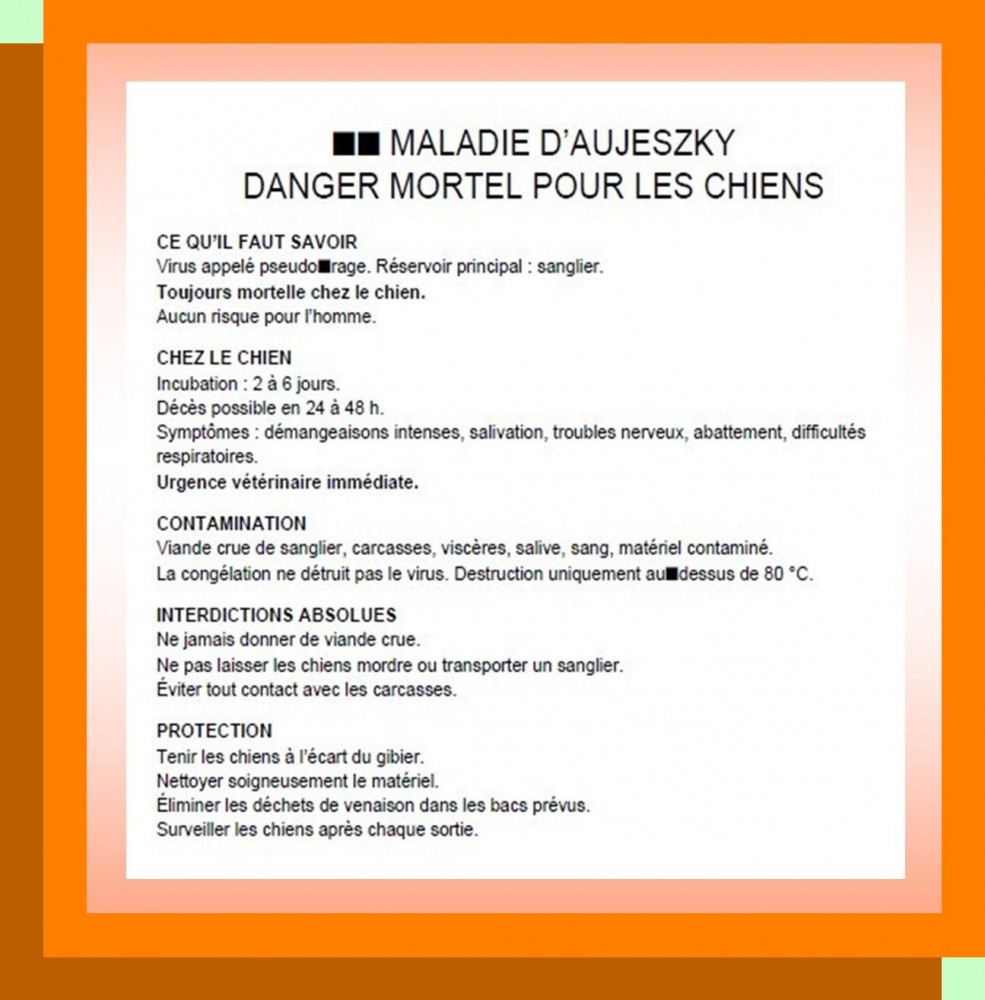

Armes, optiques, vêtements techniques, accessoires, véhicules spécialisés ou innovations technologiques : l’ensemble de la filière est représenté. Des espaces thématiques, comme la zone Couteaux, permettent aux visiteurs d’approfondir certaines spécialités et de bénéficier d’informations ciblées, tandis qu’un programme d’animations dense rythme la manifestation. Le salon se distingue également par la richesse de ses temps forts. Les présentations de races organisées par l’Association des chiens de chasse attirent chaque année un large public, tout comme les démonstrations pratiques et les conférences consacrées aux enjeux contemporains de la chasse. Le « Concours européen de la photo de chasse de l’année 2025 », organisé par Messe Dortmund en partenariat avec la FACE, mettra à l’honneur le regard artistique porté sur la nature et les pratiques cynégétiques. Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations de traitement du gibier et participer aux « Masterclasses Jagd & Hund », animées par la Geartester Academy. La dimension gastronomique n’est pas en reste avec le Wild Food Festival, devenu un rendez-vous très attendu. Il propose aux amateurs de cuisine sauvage de rencontrer des exposants spécialisés, d’assister à des démonstrations culinaires en direct et de découvrir de nouvelles façons de valoriser le gibier. Nouveauté notable, le salon renforce son offre professionnelle avec un B2B Lounge dédié, permettant aux exposants d’organiser des réunions confidentielles et de développer leurs réseaux commerciaux. Grâce à cette combinaison d’innovation, de transmission de savoirs et de rencontres internationales, Jagd & Hund s’impose plus que jamais comme une plateforme de référence pour tous ceux qui souhaitent suivre les tendances, découvrir les nouveautés et participer aux débats qui façonnent l’avenir de la chasse en Europe. Animée par Jean-Louis Laurent, docteur vétérinaire et ancien président de l’association, cette rencontre intervenait dans un contexte préoccupant. Après un cas détecté dans l’Allier, une nouvelle contamination a été confirmée en Côte-d’Or, attestant de la circulation persistante du virus chez les sangliers. La région Bourgogne-Franche-Comté reste en effet l’une des zones françaises où la prévalence du virus est significative, ce qui explique les contaminations régulières observées chez les chiens de chasse. Le vétérinaire a rappelé que la maladie d’Aujeszky, aussi appelée pseudo-rage, est une infection virale touchant principalement le porc domestique et le sanglier, qui en sont les réservoirs naturels. Si la filière porcine française est officiellement indemne depuis les années 2000, le risque demeure pour d’autres mammifères, notamment les chiens, chez lesquels l’infection est presque toujours mortelle. La contamination se fait par contact direct avec des fluides infectés ou indirectement via du matériel, des vêtements ou des aliments souillés. Chez les chiens, l’évolution est fulgurante, avec des troubles nerveux sévères et une issue fatale en quelques dizaines d’heures...

Animée par Jean-Louis Laurent, docteur vétérinaire et ancien président de l’association, cette rencontre intervenait dans un contexte préoccupant. Après un cas détecté dans l’Allier, une nouvelle contamination a été confirmée en Côte-d’Or, attestant de la circulation persistante du virus chez les sangliers. La région Bourgogne-Franche-Comté reste en effet l’une des zones françaises où la prévalence du virus est significative, ce qui explique les contaminations régulières observées chez les chiens de chasse. Le vétérinaire a rappelé que la maladie d’Aujeszky, aussi appelée pseudo-rage, est une infection virale touchant principalement le porc domestique et le sanglier, qui en sont les réservoirs naturels. Si la filière porcine française est officiellement indemne depuis les années 2000, le risque demeure pour d’autres mammifères, notamment les chiens, chez lesquels l’infection est presque toujours mortelle. La contamination se fait par contact direct avec des fluides infectés ou indirectement via du matériel, des vêtements ou des aliments souillés. Chez les chiens, l’évolution est fulgurante, avec des troubles nerveux sévères et une issue fatale en quelques dizaines d’heures... Le cerf est abattu sur place, provoquant une réaction immédiate du cinéaste, alerté des faits. Rapidement médiatisée, l’affaire prend une ampleur nationale, à la croisée de plusieurs sensibilités : respect de la propriété privée, pratique de la chasse et protection symbolique de la faune sauvage. Une plainte est déposée et une procédure judiciaire engagée. Le dossier est examiné en décembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Argentan. À la barre, Luc Besson livre un témoignage très remarqué, insistant sur le caractère paisible de l’animal et sur la violation manifeste de la propriété familiale. Ses déclarations, largement reprises par les médias, contribuent à renforcer la dimension émotionnelle de l’audience. Les chasseurs, de leur côté, reconnaissent être entrés sur le terrain, tout en invoquant le contexte de la battue et la volonté d’abréger les souffrances de l’animal incapable de fuir. Après mise en délibéré, la décision a été rendue le 20 janvier 2026. Les deux hommes sont reconnus coupables de violation de propriété privée et de manquements aux règles encadrant l’exercice de la chasse. Ils écopent de stages de sensibilisation à la réglementation de la chasse et à une amende de 1 200 € pour l’un, 600 € pour l’autre. Leur permis de chasse leur est également retiré pour une durée d’un an et ils

Le cerf est abattu sur place, provoquant une réaction immédiate du cinéaste, alerté des faits. Rapidement médiatisée, l’affaire prend une ampleur nationale, à la croisée de plusieurs sensibilités : respect de la propriété privée, pratique de la chasse et protection symbolique de la faune sauvage. Une plainte est déposée et une procédure judiciaire engagée. Le dossier est examiné en décembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Argentan. À la barre, Luc Besson livre un témoignage très remarqué, insistant sur le caractère paisible de l’animal et sur la violation manifeste de la propriété familiale. Ses déclarations, largement reprises par les médias, contribuent à renforcer la dimension émotionnelle de l’audience. Les chasseurs, de leur côté, reconnaissent être entrés sur le terrain, tout en invoquant le contexte de la battue et la volonté d’abréger les souffrances de l’animal incapable de fuir. Après mise en délibéré, la décision a été rendue le 20 janvier 2026. Les deux hommes sont reconnus coupables de violation de propriété privée et de manquements aux règles encadrant l’exercice de la chasse. Ils écopent de stages de sensibilisation à la réglementation de la chasse et à une amende de 1 200 € pour l’un, 600 € pour l’autre. Leur permis de chasse leur est également retiré pour une durée d’un an et ils  L’auteur propose un déplacement salutaire du regard écologique. Sans nier l’urgence climatique, il invite à remettre la biodiversité au cœur du débat public, là où se joue pourtant l’essentiel : la stabilité des écosystèmes, notre sécurité alimentaire, notre santé et notre capacité à faire face aux crises futures. Car pendant que le climat occupe l’espace médiatique, la sixième extinction de masse des espèces s’accélère dans une relative indifférence. L’essai frappe par sa clarté et son ambition. Frédéric Gruet démontre, exemples scientifiques à l’appui, que la biodiversité n’est pas un « supplément d’âme » écologique mais le socle même de toute vie sur Terre. Déforestation, urbanisation galopante, pollution, guerres, surexploitation des ressources : l’auteur décrypte les causes profondes de l’effondrement du vivant et en montre les conséquences très concrètes pour nos sociétés. Ce livre n’est ni un manifeste anxiogène ni un constat résigné. Au contraire, il se distingue par sa force mobilisatrice. Frédéric Gruet défend l’idée que la biodiversité constitue un levier politique puissant, capable de rassembler largement, car ses bénéfices sont visibles, locaux et immédiats. Restaurer des écosystèmes, protéger les sols, les forêts ou les zones humides, c’est agir ici et maintenant, avec des résultats tangibles. À 19,90 €, ce livre est une invitation à repenser nos priorités écologiques et à renouer avec l’espoir. Un essai essentiel pour celles et ceux qui veulent non seulement comprendre l’effondrement du vivant, mais surtout contribuer à dessiner un futur désirable et possible.

L’auteur propose un déplacement salutaire du regard écologique. Sans nier l’urgence climatique, il invite à remettre la biodiversité au cœur du débat public, là où se joue pourtant l’essentiel : la stabilité des écosystèmes, notre sécurité alimentaire, notre santé et notre capacité à faire face aux crises futures. Car pendant que le climat occupe l’espace médiatique, la sixième extinction de masse des espèces s’accélère dans une relative indifférence. L’essai frappe par sa clarté et son ambition. Frédéric Gruet démontre, exemples scientifiques à l’appui, que la biodiversité n’est pas un « supplément d’âme » écologique mais le socle même de toute vie sur Terre. Déforestation, urbanisation galopante, pollution, guerres, surexploitation des ressources : l’auteur décrypte les causes profondes de l’effondrement du vivant et en montre les conséquences très concrètes pour nos sociétés. Ce livre n’est ni un manifeste anxiogène ni un constat résigné. Au contraire, il se distingue par sa force mobilisatrice. Frédéric Gruet défend l’idée que la biodiversité constitue un levier politique puissant, capable de rassembler largement, car ses bénéfices sont visibles, locaux et immédiats. Restaurer des écosystèmes, protéger les sols, les forêts ou les zones humides, c’est agir ici et maintenant, avec des résultats tangibles. À 19,90 €, ce livre est une invitation à repenser nos priorités écologiques et à renouer avec l’espoir. Un essai essentiel pour celles et ceux qui veulent non seulement comprendre l’effondrement du vivant, mais surtout contribuer à dessiner un futur désirable et possible. Cet arrêté concerne les porteurs de projets de destruction de haies au sens de l’article L. 412-21 du code de l’environnement, les préfets de département, les services déconcentrés de l’État ainsi que les agents chargés des contrôles. Il définit les types de haies servant de référence à l’application du régime unique, notamment pour l’évaluation de la valeur écologique des haies et la détermination des coefficients de compensation. Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il a été pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et à l’issue d’une consultation du public réalisée conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. L’arrêté établit trois types génériques de haies :

Cet arrêté concerne les porteurs de projets de destruction de haies au sens de l’article L. 412-21 du code de l’environnement, les préfets de département, les services déconcentrés de l’État ainsi que les agents chargés des contrôles. Il définit les types de haies servant de référence à l’application du régime unique, notamment pour l’évaluation de la valeur écologique des haies et la détermination des coefficients de compensation. Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il a été pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et à l’issue d’une consultation du public réalisée conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. L’arrêté établit trois types génériques de haies :