À l’approche de la COP30 qui se déroulera du 10 au 21 novembre 2025 à Belém au Brésil, le Président Lulla lance un nouveau mécanisme de financement pour la protection des forêts tropicales, baptisé « Fonds Forêts Tropicales pour Toujours » (TFFF). La ministre brésilienne des Peuples indigènes, Sonia Guajajara, a présenté ce fonds comme un outil stratégique pour soutenir les pays en développement dans leurs efforts de préservation et d’extension des zones forestières, tout en impliquant directement les communautés locales et les peuples autochtones.  Le TFFF prévoit des aides financières annuelles, calculées grâce à la télédétection par satellite, afin de récompenser les pays qui protègent activement leurs forêts. Le financement total du projet est estimé à 125 milliards de dollars, dont 100 milliards provenant du secteur privé, et le reste de fonds publics et philanthropiques. Une part significative, 20 % des ressources, sera directement allouée aux peuples autochtones et aux communautés locales, soulignant leur rôle central dans la protection de la biodiversité. Sonia Guajajara a insisté sur le fait que ces communautés, par leur mode de vie, sont les principales gardiennes des forêts et jouent un rôle crucial dans l’équilibre climatique mondial. La ministre appelle également l’Union européenne à soutenir ce fonds par des contributions financières, afin d’encourager d’autres pays à suivre cet exemple et à renforcer la protection des forêts tropicales dans le monde. Le projet promet aux investisseurs un retour sur investissement via un portefeuille diversifié de revenus fixes, offrant des rendements supérieurs au coût du capital. Le TFFF a été conçu avec l’appui de grandes institutions internationales telles que la Banque mondiale, la FAO, l’OCDE et le PNUD. Le Brésil a aussi initié un comité international de pilotage regroupant six pays en développement — Brésil, Colombie, République démocratique du Congo, Ghana, Indonésie et Malaisie — et cinq pays investisseurs potentiels — France, Allemagne, Norvège, Émirats arabes unis et Royaume-Uni. Ce comité a pour mission de guider la mise en œuvre et la structuration du fonds. Lors de la dernière Assemblée générale de l’ONU à New York, le président brésilien Lula a annoncé que le Brésil contribuerait à hauteur de 1 milliard de dollars, montrant ainsi l’exemple et encourageant les autres partenaires à apporter des contributions ambitieuses. Le fonds devrait entrer en opération officiellement lors de la COP30, qui se tiendra en novembre en Amazonie.

Le TFFF prévoit des aides financières annuelles, calculées grâce à la télédétection par satellite, afin de récompenser les pays qui protègent activement leurs forêts. Le financement total du projet est estimé à 125 milliards de dollars, dont 100 milliards provenant du secteur privé, et le reste de fonds publics et philanthropiques. Une part significative, 20 % des ressources, sera directement allouée aux peuples autochtones et aux communautés locales, soulignant leur rôle central dans la protection de la biodiversité. Sonia Guajajara a insisté sur le fait que ces communautés, par leur mode de vie, sont les principales gardiennes des forêts et jouent un rôle crucial dans l’équilibre climatique mondial. La ministre appelle également l’Union européenne à soutenir ce fonds par des contributions financières, afin d’encourager d’autres pays à suivre cet exemple et à renforcer la protection des forêts tropicales dans le monde. Le projet promet aux investisseurs un retour sur investissement via un portefeuille diversifié de revenus fixes, offrant des rendements supérieurs au coût du capital. Le TFFF a été conçu avec l’appui de grandes institutions internationales telles que la Banque mondiale, la FAO, l’OCDE et le PNUD. Le Brésil a aussi initié un comité international de pilotage regroupant six pays en développement — Brésil, Colombie, République démocratique du Congo, Ghana, Indonésie et Malaisie — et cinq pays investisseurs potentiels — France, Allemagne, Norvège, Émirats arabes unis et Royaume-Uni. Ce comité a pour mission de guider la mise en œuvre et la structuration du fonds. Lors de la dernière Assemblée générale de l’ONU à New York, le président brésilien Lula a annoncé que le Brésil contribuerait à hauteur de 1 milliard de dollars, montrant ainsi l’exemple et encourageant les autres partenaires à apporter des contributions ambitieuses. Le fonds devrait entrer en opération officiellement lors de la COP30, qui se tiendra en novembre en Amazonie.

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

Le rapport suggère une formule plus « lisible » dans laquelle chacun recevrait sa dotation de l’État, même si la fusion n’est pas explicitement imposée. Cependant, en annexe, les sénateurs envisagent une option plus radicale : supprimer les structures juridiques propres aux parcs nationaux pour les intégrer directement à l’OFB, sur le modèle des parcs marins. Ce scénario s’inscrit dans une logique de gouvernance centralisée visant à générer des économies d’échelle dans le dispositif de protection de la nature. Cette perspective suscite une vive opposition parmi les acteurs des parcs. Plusieurs dirigeants alertent sur la perte d’autonomie locale, la dilution des compétences territoriales et scientifiques, et sur un affaiblissement du lien entre les parcs et leurs territoires. Aujourd’hui, les parcs nationaux sont rattachés à l’OFB à travers une convention (2022-2027) qui confère à l’OFB un rôle d’animation, de coordination scientifique, juridique et technique entre les onze parcs. Le rapport de la Cour des comptes note qu’une première étape de fusion a déjà été engagée, avec l’intégration de « Parcs Nationaux de France » et du GIP ATEN à l’OFB. Sur le plan budgétaire, les ressources de l’OFB sont principalement assurées par les contributions des agences de l’eau : en 2024, l’OFB disposait d’un budget global de 623 millions d’euros, dont 401,6 millions provenaient des agences de l’eau, avec une dotation aux parcs d’environ 73,5 millions. À ce stade, le ministère de la Transition écologique n’a pas encore donné de réponse ferme à la question orale de Jean-Michel Arnaud. Le débat a de fortes chances d’être animé, entre impératifs de rationalisation des structures de l’État et préservation des spécificités et de l’ancrage territorial des parcs nationaux.

Le rapport suggère une formule plus « lisible » dans laquelle chacun recevrait sa dotation de l’État, même si la fusion n’est pas explicitement imposée. Cependant, en annexe, les sénateurs envisagent une option plus radicale : supprimer les structures juridiques propres aux parcs nationaux pour les intégrer directement à l’OFB, sur le modèle des parcs marins. Ce scénario s’inscrit dans une logique de gouvernance centralisée visant à générer des économies d’échelle dans le dispositif de protection de la nature. Cette perspective suscite une vive opposition parmi les acteurs des parcs. Plusieurs dirigeants alertent sur la perte d’autonomie locale, la dilution des compétences territoriales et scientifiques, et sur un affaiblissement du lien entre les parcs et leurs territoires. Aujourd’hui, les parcs nationaux sont rattachés à l’OFB à travers une convention (2022-2027) qui confère à l’OFB un rôle d’animation, de coordination scientifique, juridique et technique entre les onze parcs. Le rapport de la Cour des comptes note qu’une première étape de fusion a déjà été engagée, avec l’intégration de « Parcs Nationaux de France » et du GIP ATEN à l’OFB. Sur le plan budgétaire, les ressources de l’OFB sont principalement assurées par les contributions des agences de l’eau : en 2024, l’OFB disposait d’un budget global de 623 millions d’euros, dont 401,6 millions provenaient des agences de l’eau, avec une dotation aux parcs d’environ 73,5 millions. À ce stade, le ministère de la Transition écologique n’a pas encore donné de réponse ferme à la question orale de Jean-Michel Arnaud. Le débat a de fortes chances d’être animé, entre impératifs de rationalisation des structures de l’État et préservation des spécificités et de l’ancrage territorial des parcs nationaux. Le concours TSMA s’adresse à un large public : étudiants en deuxième année de BTS, professionnels déjà en poste ou personnes en reconversion souhaitant se lancer dans un métier lié à la gestion forestière et aux territoires ruraux. Pour les candidats encore en cours de formation, un décret prochain permettra de s’inscrire au concours avant la validation finale du diplôme, à condition de justifier de son obtention au plus tard un mois avant la rentrée en formation, prévue en septembre 2026.

Le concours TSMA s’adresse à un large public : étudiants en deuxième année de BTS, professionnels déjà en poste ou personnes en reconversion souhaitant se lancer dans un métier lié à la gestion forestière et aux territoires ruraux. Pour les candidats encore en cours de formation, un décret prochain permettra de s’inscrire au concours avant la validation finale du diplôme, à condition de justifier de son obtention au plus tard un mois avant la rentrée en formation, prévue en septembre 2026. Une nouveauté majeure de cette position parlementaire réside dans son approche scientifique et pragmatique de la chasse et du commerce des trophées. Pour la première fois depuis dix ans, le Parlement européen a rejeté les appels à des interdictions généralisées, privilégiant une analyse fondée sur les données et la gestion durable des ressources. Cette décision reconnaît explicitement que, lorsqu’elle est bien encadrée, la chasse peut contribuer positivement à la conservation de la biodiversité et au développement économique local. La FACE et plusieurs autres organisations ont salué cette orientation. Selon son président, Laurens Hoedemaker, le Parlement mérite d’être félicité pour avoir reconnu le rôle constructif que la chasse peut jouer dans la protection de la faune. Il rappelle que la circulation des trophées de chasse en Europe est déjà strictement régulée, avec un contrôle rigoureux exercé par la Commission européenne et les États membres dans le cadre du plan d’action de l’UE contre le trafic d’espèces sauvages. Cette position s’aligne sur les recommandations d’experts de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui soulignent que les interdictions globales ou mal ciblées risquent de nuire à la conservation, en pénalisant les pratiques responsables tout en laissant persister les menaces réelles que sont la destruction des habitats et le braconnage.

Une nouveauté majeure de cette position parlementaire réside dans son approche scientifique et pragmatique de la chasse et du commerce des trophées. Pour la première fois depuis dix ans, le Parlement européen a rejeté les appels à des interdictions généralisées, privilégiant une analyse fondée sur les données et la gestion durable des ressources. Cette décision reconnaît explicitement que, lorsqu’elle est bien encadrée, la chasse peut contribuer positivement à la conservation de la biodiversité et au développement économique local. La FACE et plusieurs autres organisations ont salué cette orientation. Selon son président, Laurens Hoedemaker, le Parlement mérite d’être félicité pour avoir reconnu le rôle constructif que la chasse peut jouer dans la protection de la faune. Il rappelle que la circulation des trophées de chasse en Europe est déjà strictement régulée, avec un contrôle rigoureux exercé par la Commission européenne et les États membres dans le cadre du plan d’action de l’UE contre le trafic d’espèces sauvages. Cette position s’aligne sur les recommandations d’experts de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui soulignent que les interdictions globales ou mal ciblées risquent de nuire à la conservation, en pénalisant les pratiques responsables tout en laissant persister les menaces réelles que sont la destruction des habitats et le braconnage. Triple champion de France (2015, 2016, 2024), il participe régulièrement aux concours nationaux et européens ; Virgile Parpinelli (Puy-de-Dôme), double champion d’Europe (2018 et 2024) et quadruple champion de France (2018, 2019, 2021, 2023). Il est considéré comme l’un des meilleurs brameurs européens ; Pierre Schmidt (Bas-Rhin), il a lui aussi remporté plusieurs titres nationaux et s’illustre par sa maîtrise technique et son expérience de terrain.

Triple champion de France (2015, 2016, 2024), il participe régulièrement aux concours nationaux et européens ; Virgile Parpinelli (Puy-de-Dôme), double champion d’Europe (2018 et 2024) et quadruple champion de France (2018, 2019, 2021, 2023). Il est considéré comme l’un des meilleurs brameurs européens ; Pierre Schmidt (Bas-Rhin), il a lui aussi remporté plusieurs titres nationaux et s’illustre par sa maîtrise technique et son expérience de terrain.  Sélectionné par l’Association des Brameurs de France, ils étaient accompagnés par Charles Richter (chef de délégation) et Hervé Henry (juge international français). Chaque participant devait reproduire, à l’aide d’appeaux ou à la voix, les raires du cerf, devant le jury. Virgile Parpinelli a franchi les phases finales et s’est classé 4

Sélectionné par l’Association des Brameurs de France, ils étaient accompagnés par Charles Richter (chef de délégation) et Hervé Henry (juge international français). Chaque participant devait reproduire, à l’aide d’appeaux ou à la voix, les raires du cerf, devant le jury. Virgile Parpinelli a franchi les phases finales et s’est classé 4 À travers de splendides images tournées au cœur des montagnes du Mercantour, on y découvre son mode de vie, son comportement social, ses capacités d’adaptation et les défis qu’il affronte face au changement climatique. Scientifiques, gardes-moniteurs et passionnés de nature y partagent leurs recherches et leurs observations, révélant les coulisses d’un travail de longue haleine pour préserver cette espèce emblématique. « Le Bouquetin » sera projeté prochainement dans plusieurs communes du parc et mis en ligne sur le site officiel du Parc national du Mercantour. Une belle occasion pour le grand public d’en apprendre davantage sur cet athlète des hauteurs, à la fois gracieux, discret et essentiel à l’équilibre des écosystèmes alpins. (Photo Gérard Vaglio)

À travers de splendides images tournées au cœur des montagnes du Mercantour, on y découvre son mode de vie, son comportement social, ses capacités d’adaptation et les défis qu’il affronte face au changement climatique. Scientifiques, gardes-moniteurs et passionnés de nature y partagent leurs recherches et leurs observations, révélant les coulisses d’un travail de longue haleine pour préserver cette espèce emblématique. « Le Bouquetin » sera projeté prochainement dans plusieurs communes du parc et mis en ligne sur le site officiel du Parc national du Mercantour. Une belle occasion pour le grand public d’en apprendre davantage sur cet athlète des hauteurs, à la fois gracieux, discret et essentiel à l’équilibre des écosystèmes alpins. (Photo Gérard Vaglio) Accueillie par le président Jean-Pierre Authier, la représentante de l’État a échangé avec les responsables sur la sécurité à la chasse, la préservation de la biodiversité et la cohabitation entre les usagers de la nature. Forte de près de 10 000 adhérents regroupés dans 493 associations locales, la FDC bénéficie d’un ancrage territorial exceptionnel : chaque commune de l’Aveyron compte au moins une association de chasse, reflet d’une tradition rurale vivante et d’un fort engagement bénévole. Les discussions ont également porté sur les défis actuels : la baisse du nombre de chasseurs, l’urbanisation croissante qui rapproche le gibier des zones habitées, et les enjeux économiques liés aux dégâts causés par les sangliers. Mme la préfète a salué le rôle essentiel des chasseurs dans la gestion durable de la faune et la protection des milieux naturels, soulignant la qualité du partenariat entre la fédération et les services de l’État pour préserver un équilibre harmonieux entre nature et activité humaine. (Photo FDC 12)...

Accueillie par le président Jean-Pierre Authier, la représentante de l’État a échangé avec les responsables sur la sécurité à la chasse, la préservation de la biodiversité et la cohabitation entre les usagers de la nature. Forte de près de 10 000 adhérents regroupés dans 493 associations locales, la FDC bénéficie d’un ancrage territorial exceptionnel : chaque commune de l’Aveyron compte au moins une association de chasse, reflet d’une tradition rurale vivante et d’un fort engagement bénévole. Les discussions ont également porté sur les défis actuels : la baisse du nombre de chasseurs, l’urbanisation croissante qui rapproche le gibier des zones habitées, et les enjeux économiques liés aux dégâts causés par les sangliers. Mme la préfète a salué le rôle essentiel des chasseurs dans la gestion durable de la faune et la protection des milieux naturels, soulignant la qualité du partenariat entre la fédération et les services de l’État pour préserver un équilibre harmonieux entre nature et activité humaine. (Photo FDC 12)... Peu d’éléments sont connus sur ses zones de reproduction et d’hivernage, bien qu’il ait niché en Sibérie et au Kazakhstan avant de migrer vers l’Europe et l’Afrique. Déjà signalé en déclin dès 1912, le courlis à bec grêle aurait disparu au milieu des années 1990, selon une étude menée par la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Cette extinction, selon Amy Fraenkel (Convention sur les espèces migratrices), est un signal d’alarme majeur pour la protection des oiseaux migrateurs. Elle met en évidence la nécessité d’actions de conservation rapides et coordonnées, appuyées sur des données scientifiques solides. Geoff Hilton, du Wildfowl & Wetlands Trust, a exprimé sa « profonde tristesse », reconnaissant que la communauté scientifique a peut-être tardé à réagir face au déclin observé. L’UICN souligne que d’autres espèces apparentées, comme le courlis cendré, subissent également une forte régression, notamment au Royaume-Uni. Pour Jacques Trouvilliez, secrétaire exécutif de l’AEWA, cette disparition rappelle l’importance d’un engagement politique durable et de moyens renforcés pour protéger la biodiversité migratrice. Symbole d’un échec collectif, la perte du courlis à bec grêle illustre la fragilité des équilibres écologiques et l’urgence de préserver les habitats naturels. (Illustration : Muséum national d’Histoire naturelle).

Peu d’éléments sont connus sur ses zones de reproduction et d’hivernage, bien qu’il ait niché en Sibérie et au Kazakhstan avant de migrer vers l’Europe et l’Afrique. Déjà signalé en déclin dès 1912, le courlis à bec grêle aurait disparu au milieu des années 1990, selon une étude menée par la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Cette extinction, selon Amy Fraenkel (Convention sur les espèces migratrices), est un signal d’alarme majeur pour la protection des oiseaux migrateurs. Elle met en évidence la nécessité d’actions de conservation rapides et coordonnées, appuyées sur des données scientifiques solides. Geoff Hilton, du Wildfowl & Wetlands Trust, a exprimé sa « profonde tristesse », reconnaissant que la communauté scientifique a peut-être tardé à réagir face au déclin observé. L’UICN souligne que d’autres espèces apparentées, comme le courlis cendré, subissent également une forte régression, notamment au Royaume-Uni. Pour Jacques Trouvilliez, secrétaire exécutif de l’AEWA, cette disparition rappelle l’importance d’un engagement politique durable et de moyens renforcés pour protéger la biodiversité migratrice. Symbole d’un échec collectif, la perte du courlis à bec grêle illustre la fragilité des équilibres écologiques et l’urgence de préserver les habitats naturels. (Illustration : Muséum national d’Histoire naturelle). Pour Samuel Carteret, cette expérience était une grande première : « Je n’avais jamais fait de figuration. J’imaginais que tout irait vite, mais chaque scène demande plusieurs prises. C’est fascinant de découvrir ce monde où tout doit être parfait ». Même étonnement pour Sylvain Delaveau : « On reprend, on arrête, on reprend encore… C’est exigeant, mais passionnant. J’apprends autant des autres figurants que de l’équipe du film ». Cédric Henrard, venu spécialement de Rocroi, a répondu à l’annonce publiée dans L’Ardennais. Il raconte avec enthousiasme : « C’est une superbe expérience, même si c’est long. On doit rester concentré, tout en profitant de l’ambiance. Je le referais sans hésiter ». Son Land Rover, choisi pour la scène, a presque volé la vedette à son propriétaire. Quant à Florian de Finance, vétéran de la figuration régionale, il est venu avec… ses chiens. « Ils jouent aussi ! » plaisante-t-il. Chauffeur routier dans la vie, il apprécie ces tournages qui lui permettent de s’évader : « On change de quotidien, on devient un autre. Un chasseur, un soldat, un invité de mariage… C’est grisant ». Mais derrière la magie, il y a la rigueur. Maëva Ranc, seconde assistante à la mise en scène, veille au millimètre près au bon placement de chacun : « Il faut de la coordination. Les figurants doivent refaire les mêmes gestes, se souvenir de tout ». Entre deux prises, certains lisent, d’autres discutent à la buvette improvisée à l’écart des caméras. Sous la direction de Sarah Arnold, « L’Espèce explosive » mêle drame et fantastique : un gendarme iconoclaste enquête sur la disparition d’un agriculteur en conflit avec des chasseurs, tandis que des sangliers géants ravagent les cultures. Le film, avec Vincent Dedienne au casting, sortira fin 2026. Pour ces figurants d’un jour, le cinéma a laissé un souvenir impérissable : une parenthèse enchantée où, le temps d’une chasse imaginaire, ils ont goûté à la magie du septième art.

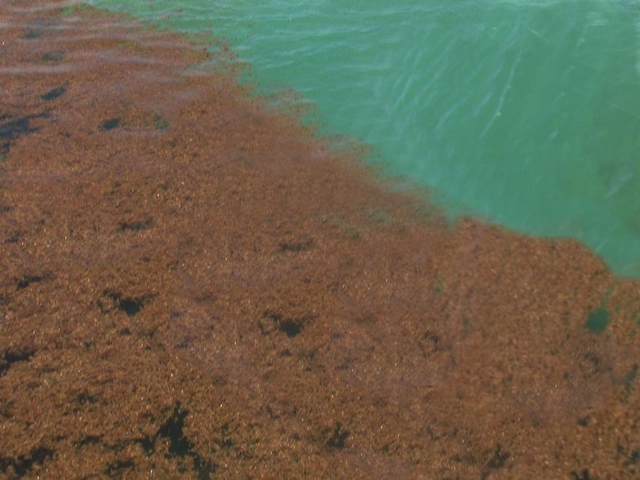

Pour Samuel Carteret, cette expérience était une grande première : « Je n’avais jamais fait de figuration. J’imaginais que tout irait vite, mais chaque scène demande plusieurs prises. C’est fascinant de découvrir ce monde où tout doit être parfait ». Même étonnement pour Sylvain Delaveau : « On reprend, on arrête, on reprend encore… C’est exigeant, mais passionnant. J’apprends autant des autres figurants que de l’équipe du film ». Cédric Henrard, venu spécialement de Rocroi, a répondu à l’annonce publiée dans L’Ardennais. Il raconte avec enthousiasme : « C’est une superbe expérience, même si c’est long. On doit rester concentré, tout en profitant de l’ambiance. Je le referais sans hésiter ». Son Land Rover, choisi pour la scène, a presque volé la vedette à son propriétaire. Quant à Florian de Finance, vétéran de la figuration régionale, il est venu avec… ses chiens. « Ils jouent aussi ! » plaisante-t-il. Chauffeur routier dans la vie, il apprécie ces tournages qui lui permettent de s’évader : « On change de quotidien, on devient un autre. Un chasseur, un soldat, un invité de mariage… C’est grisant ». Mais derrière la magie, il y a la rigueur. Maëva Ranc, seconde assistante à la mise en scène, veille au millimètre près au bon placement de chacun : « Il faut de la coordination. Les figurants doivent refaire les mêmes gestes, se souvenir de tout ». Entre deux prises, certains lisent, d’autres discutent à la buvette improvisée à l’écart des caméras. Sous la direction de Sarah Arnold, « L’Espèce explosive » mêle drame et fantastique : un gendarme iconoclaste enquête sur la disparition d’un agriculteur en conflit avec des chasseurs, tandis que des sangliers géants ravagent les cultures. Le film, avec Vincent Dedienne au casting, sortira fin 2026. Pour ces figurants d’un jour, le cinéma a laissé un souvenir impérissable : une parenthèse enchantée où, le temps d’une chasse imaginaire, ils ont goûté à la magie du septième art. Autrefois confinées à la mer des Sargasses, ces algues brunes formaient un habitat essentiel pour poissons, tortues et invertébrés. Désormais, leur prolifération est devenue incontrôlée. Selon une vaste étude publiée dans « Harmful Algae » par la Florida Atlantic University, la GASB s’est développée presque chaque année depuis 2011, atteignant aujourd’hui une taille record, plus de deux fois la largeur des États-Unis continentaux. Les chercheurs pointent un facteur clé : l’enrichissement en nutriments des eaux atlantiques. Entre 1980 et 2020, la teneur en azote des sargasses a augmenté de 55 %, signe d’une fertilisation croissante due non seulement aux processus marins (remontées d’eau, courants), mais surtout aux apports venus de la terre : ruissellements agricoles, effluents urbains et dépôts atmosphériques.

Autrefois confinées à la mer des Sargasses, ces algues brunes formaient un habitat essentiel pour poissons, tortues et invertébrés. Désormais, leur prolifération est devenue incontrôlée. Selon une vaste étude publiée dans « Harmful Algae » par la Florida Atlantic University, la GASB s’est développée presque chaque année depuis 2011, atteignant aujourd’hui une taille record, plus de deux fois la largeur des États-Unis continentaux. Les chercheurs pointent un facteur clé : l’enrichissement en nutriments des eaux atlantiques. Entre 1980 et 2020, la teneur en azote des sargasses a augmenté de 55 %, signe d’une fertilisation croissante due non seulement aux processus marins (remontées d’eau, courants), mais surtout aux apports venus de la terre : ruissellements agricoles, effluents urbains et dépôts atmosphériques.  Le fleuve Amazone, en particulier, déverse chaque année d’immenses quantités d’azote et de phosphore, stimulant la croissance explosive des algues. Ces masses végétales sont ensuite transportées par les courants atlantiques, notamment le Loop Current et le Gulf Stream, jusqu’aux Caraïbes et au golfe du Mexique. Là, elles s’échouent sur les plages, asphyxient les récifs coralliens, dégradent les eaux littorales et dégagent du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique et nauséabond. En se décomposant, elles libèrent aussi du méthane, contribuant à l’effet de serre. Pour les populations côtières, le coût écologique et économique est considérable : tourisme sinistré, pêche perturbée, dépenses massives de nettoyage. Certaines zones des Antilles ou de Floride connaissent déjà des épisodes d’échouages géants, comparables à des « marées brunes ». Les scientifiques appellent à une coopération internationale : réduire les apports de nutriments d’origine terrestre, améliorer la surveillance satellitaire et développer des modèles prédictifs. Car ce ruban brun pourrait n’être qu’un avertissement : avec le réchauffement climatique et la pollution diffuse, d’autres océans risquent, eux aussi, de voir surgir ces nouvelles marées d’algues, symboles d’un océan en déséquilibre.

Le fleuve Amazone, en particulier, déverse chaque année d’immenses quantités d’azote et de phosphore, stimulant la croissance explosive des algues. Ces masses végétales sont ensuite transportées par les courants atlantiques, notamment le Loop Current et le Gulf Stream, jusqu’aux Caraïbes et au golfe du Mexique. Là, elles s’échouent sur les plages, asphyxient les récifs coralliens, dégradent les eaux littorales et dégagent du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique et nauséabond. En se décomposant, elles libèrent aussi du méthane, contribuant à l’effet de serre. Pour les populations côtières, le coût écologique et économique est considérable : tourisme sinistré, pêche perturbée, dépenses massives de nettoyage. Certaines zones des Antilles ou de Floride connaissent déjà des épisodes d’échouages géants, comparables à des « marées brunes ». Les scientifiques appellent à une coopération internationale : réduire les apports de nutriments d’origine terrestre, améliorer la surveillance satellitaire et développer des modèles prédictifs. Car ce ruban brun pourrait n’être qu’un avertissement : avec le réchauffement climatique et la pollution diffuse, d’autres océans risquent, eux aussi, de voir surgir ces nouvelles marées d’algues, symboles d’un océan en déséquilibre. Cette progression, due principalement à la déprise agricole et au reboisement, s’accompagne d’une forte hétérogénéité régionale : la Bretagne et le pourtour méditerranéen gagnent du terrain, tandis que d’autres zones stagnent. En quarante ans, le volume de bois sur pied a augmenté de près de 50 %, renforçant le rôle économique et écologique de cet écosystème. Mais cette expansion masque une dégradation préoccupante de la santé forestière. La mortalité des arbres a plus que doublé en dix ans, atteignant 16,7 millions de m³ par an entre 2015 et 2023 (+125 %). Sécheresses, insectes ravageurs (comme les scolytes) et maladies (chalarose du frêne, pathologies du châtaignier) sont les principales causes. La France compte désormais 159 millions de m³ de bois mort, soit 5 % du total. Dans le même temps, la croissance biologique ralentit : de 91,5 à 87,8 millions de m³/an, traduisant le stress croissant des peuplements. Les indicateurs de santé confirment cette tendance : 8 % des arbres (près de 193 millions) présentent un houppier altéré ou un dépérissement visible. Le phénomène touche particulièrement le Grand Est et les massifs montagneux, et concerne surtout le frêne, le châtaignier, le chêne pédonculé et l’épicéa...

Cette progression, due principalement à la déprise agricole et au reboisement, s’accompagne d’une forte hétérogénéité régionale : la Bretagne et le pourtour méditerranéen gagnent du terrain, tandis que d’autres zones stagnent. En quarante ans, le volume de bois sur pied a augmenté de près de 50 %, renforçant le rôle économique et écologique de cet écosystème. Mais cette expansion masque une dégradation préoccupante de la santé forestière. La mortalité des arbres a plus que doublé en dix ans, atteignant 16,7 millions de m³ par an entre 2015 et 2023 (+125 %). Sécheresses, insectes ravageurs (comme les scolytes) et maladies (chalarose du frêne, pathologies du châtaignier) sont les principales causes. La France compte désormais 159 millions de m³ de bois mort, soit 5 % du total. Dans le même temps, la croissance biologique ralentit : de 91,5 à 87,8 millions de m³/an, traduisant le stress croissant des peuplements. Les indicateurs de santé confirment cette tendance : 8 % des arbres (près de 193 millions) présentent un houppier altéré ou un dépérissement visible. Le phénomène touche particulièrement le Grand Est et les massifs montagneux, et concerne surtout le frêne, le châtaignier, le chêne pédonculé et l’épicéa... Proclamé Cuisinier de l’année 2023 par Gault & Millau, Nasti met à l’honneur une cuisine sincère et respectueuse de la faune, où rien ne se perd. Pendant plus d’un mois, La Table d’Olivier Nasti et La Winstub du Chambard accueilleront des menus inspirés par les forêts vosgiennes et les retours de chasse. Le chef s’entoure de grands noms de la gastronomie française : Édouard Loubet, Bruno Doucet, Laurent Arbeit, Camille Delcroix, Mathias Marc, Jean Coussau et Stéphanie Le Quellec, réunis autour d’une même passion : la chasse comme art de vivre. Les grands rendez-vous du festival :

Proclamé Cuisinier de l’année 2023 par Gault & Millau, Nasti met à l’honneur une cuisine sincère et respectueuse de la faune, où rien ne se perd. Pendant plus d’un mois, La Table d’Olivier Nasti et La Winstub du Chambard accueilleront des menus inspirés par les forêts vosgiennes et les retours de chasse. Le chef s’entoure de grands noms de la gastronomie française : Édouard Loubet, Bruno Doucet, Laurent Arbeit, Camille Delcroix, Mathias Marc, Jean Coussau et Stéphanie Le Quellec, réunis autour d’une même passion : la chasse comme art de vivre. Les grands rendez-vous du festival : Pionnière du concept depuis vingt ans, l’UICN avait publié une première version de ce Standard en 2020, devenue une référence mondiale pour concevoir, vérifier et évaluer les initiatives SfN. Selon la directrice générale de l’UICN, Dr Grethel Aguilar, cette révision « renforce la vision d’un développement en harmonie avec la nature » en apportant des orientations plus claires, des garanties accrues et une attention particulière à l’impact à long terme. Le nouveau Standard aide ainsi les gouvernements, entreprises et communautés à mettre en œuvre des solutions inclusives, efficaces et durables, au bénéfice conjoint de la nature et des populations. Présentée en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), cette publication témoigne du leadership de l’UICN et du soutien constant de la France depuis la COP21. Pour l’AFD, ce Standard constitue un outil clé pour accroître la confiance et le financement des SfN, en garantissant la rigueur scientifique et la solidité sociale des projets. La nouvelle édition s’appuie sur cinq années d’expérience et d’application. Elle adopte une approche plus systémique, reliant les dimensions écologiques, sociales et économiques. Le texte simplifie la structure et le langage, renforce les droits et l’équité, et place les peuples autochtones et communautés locales au cœur de la gouvernance. Les mécanismes de grief, de gestion adaptative et les critères de viabilité financière ont été clarifiés, tout comme les conditions politiques et réglementaires favorables à la mise à l’échelle des SfN. Examinée par les organes techniques de l’UICN, la norme est accompagnée d’un guide pratique et d’un outil d’auto-évaluation en ligne.

Pionnière du concept depuis vingt ans, l’UICN avait publié une première version de ce Standard en 2020, devenue une référence mondiale pour concevoir, vérifier et évaluer les initiatives SfN. Selon la directrice générale de l’UICN, Dr Grethel Aguilar, cette révision « renforce la vision d’un développement en harmonie avec la nature » en apportant des orientations plus claires, des garanties accrues et une attention particulière à l’impact à long terme. Le nouveau Standard aide ainsi les gouvernements, entreprises et communautés à mettre en œuvre des solutions inclusives, efficaces et durables, au bénéfice conjoint de la nature et des populations. Présentée en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), cette publication témoigne du leadership de l’UICN et du soutien constant de la France depuis la COP21. Pour l’AFD, ce Standard constitue un outil clé pour accroître la confiance et le financement des SfN, en garantissant la rigueur scientifique et la solidité sociale des projets. La nouvelle édition s’appuie sur cinq années d’expérience et d’application. Elle adopte une approche plus systémique, reliant les dimensions écologiques, sociales et économiques. Le texte simplifie la structure et le langage, renforce les droits et l’équité, et place les peuples autochtones et communautés locales au cœur de la gouvernance. Les mécanismes de grief, de gestion adaptative et les critères de viabilité financière ont été clarifiés, tout comme les conditions politiques et réglementaires favorables à la mise à l’échelle des SfN. Examinée par les organes techniques de l’UICN, la norme est accompagnée d’un guide pratique et d’un outil d’auto-évaluation en ligne.