Peut-on faire coexister les activités d’élevage avec les grands prédateurs ? Aujourd’hui encore, les autorités insistent sur la possibilité d’une cohabitation « apaisée » entre l’élevage et les grands prédateurs, malgré une accumulation d’exemples démontrant la fragilité de ce modèle. Les dispositifs publics d’aide à la protection des troupeaux illustrent à la fois cette volonté politique et ses limites.  Gardiennage renforcé, chiens de protection, clôtures électrifiées, accompagnement technique : tout est mis en œuvre pour tenter de contenir la prédation, au prix de profondes modifications des pratiques pastorales et d’un alourdissement considérable des charges humaines et financières pour les éleveurs. L’appel à projets national 2026, publié fin décembre, s’inscrit dans cette continuité, avec l’ouverture du téléservice SAFRAN, et la reconduction des aides existantes. L’introduction d’un « cercle 0 ours », calqué sur le modèle déjà appliqué au loup, reconnaît implicitement que certaines zones subissent une pression de prédation telle que les moyens classiques ne suffisent plus. Déplafonnement des aides, prise en charge accrue des salaires de bergers, extension du « cercle 3 loup » à presque tous les départements : autant de mesures qui traduisent un aveu silencieux d’échec. Si la cohabitation fonctionnait réellement, pourquoi faudrait-il sans cesse renforcer, étendre et complexifier ces dispositifs ? Derrière le discours officiel se dessine une réalité plus brutale : l’élevage, pilier de nombreux territoires ruraux, se retrouve contraint de s’adapter en permanence à la présence de prédateurs protégés, sans jamais pouvoir retrouver une stabilité durable...

Gardiennage renforcé, chiens de protection, clôtures électrifiées, accompagnement technique : tout est mis en œuvre pour tenter de contenir la prédation, au prix de profondes modifications des pratiques pastorales et d’un alourdissement considérable des charges humaines et financières pour les éleveurs. L’appel à projets national 2026, publié fin décembre, s’inscrit dans cette continuité, avec l’ouverture du téléservice SAFRAN, et la reconduction des aides existantes. L’introduction d’un « cercle 0 ours », calqué sur le modèle déjà appliqué au loup, reconnaît implicitement que certaines zones subissent une pression de prédation telle que les moyens classiques ne suffisent plus. Déplafonnement des aides, prise en charge accrue des salaires de bergers, extension du « cercle 3 loup » à presque tous les départements : autant de mesures qui traduisent un aveu silencieux d’échec. Si la cohabitation fonctionnait réellement, pourquoi faudrait-il sans cesse renforcer, étendre et complexifier ces dispositifs ? Derrière le discours officiel se dessine une réalité plus brutale : l’élevage, pilier de nombreux territoires ruraux, se retrouve contraint de s’adapter en permanence à la présence de prédateurs protégés, sans jamais pouvoir retrouver une stabilité durable...

Et si la solution passait par les Parcs Nationaux ?

Face à ce constat, une question dérangeante, mais pragmatique, mérite d’être posée : et si la véritable cohabitation passait par une séparation claire des espaces ? La France compte aujourd’hui onze parcs nationaux, créés avec l’accord de la majorité des populations locales et dont la vocation première est la protection de la biodiversité.  Ces territoires, vastes, réglementés et dotés de personnels formés, pourraient constituer le cadre naturel et cohérent d’accueil des grands prédateurs. La place du loup et de l’ours serait alors clairement définie : à l’intérieur de ces zones protégées, sous la responsabilité directe des agents des parcs nationaux, chargés de leur suivi, de leur régulation et de la gestion des éventuels conflits. En dehors de ces espaces, en revanche, la présence de grands prédateurs ne serait plus tolérée. Leur élimination ou leur reconduite vers les parcs relèverait des chasseurs, acteurs historiques de la gestion de la faune sauvage et déjà impliqués dans l’équilibre des populations animales. Une telle approche aurait le mérite de la clarté : elle mettrait fin à l’hypocrisie d’une cohabitation impossible, mais cependant imposée à des territoires qui n’en veulent pas, ou ne peuvent pas la supporter. Elle permettrait également de recentrer les moyens publics sur des zones précisément identifiées, plutôt que de disperser les aides sur l’ensemble du territoire. Certes, cette proposition heurte certains dogmes et devra composer avec les règlements européens de protection des espèces. Mais elle offre une piste de réflexion concrète, fondée sur la réalité du terrain et sur le respect des activités humaines. Parquer les grands prédateurs n’est pas les nier : c’est reconnaître que la coexistence généralisée a montré ses limites, et qu’une gestion territorialisée, assumée et lisible pourrait enfin apaiser un conflit vieux de plusieurs siècles.

Ces territoires, vastes, réglementés et dotés de personnels formés, pourraient constituer le cadre naturel et cohérent d’accueil des grands prédateurs. La place du loup et de l’ours serait alors clairement définie : à l’intérieur de ces zones protégées, sous la responsabilité directe des agents des parcs nationaux, chargés de leur suivi, de leur régulation et de la gestion des éventuels conflits. En dehors de ces espaces, en revanche, la présence de grands prédateurs ne serait plus tolérée. Leur élimination ou leur reconduite vers les parcs relèverait des chasseurs, acteurs historiques de la gestion de la faune sauvage et déjà impliqués dans l’équilibre des populations animales. Une telle approche aurait le mérite de la clarté : elle mettrait fin à l’hypocrisie d’une cohabitation impossible, mais cependant imposée à des territoires qui n’en veulent pas, ou ne peuvent pas la supporter. Elle permettrait également de recentrer les moyens publics sur des zones précisément identifiées, plutôt que de disperser les aides sur l’ensemble du territoire. Certes, cette proposition heurte certains dogmes et devra composer avec les règlements européens de protection des espèces. Mais elle offre une piste de réflexion concrète, fondée sur la réalité du terrain et sur le respect des activités humaines. Parquer les grands prédateurs n’est pas les nier : c’est reconnaître que la coexistence généralisée a montré ses limites, et qu’une gestion territorialisée, assumée et lisible pourrait enfin apaiser un conflit vieux de plusieurs siècles.

Dans les paysages agricoles actuels, les animaux ne sont jamais exposés à une seule molécule, mais à une combinaison complexe de substances, transportées parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. Or, la majorité des évaluations toxicologiques reposent encore sur l’étude de molécules isolées, à doses contrôlées, très éloignées des conditions réelles. Les chercheurs rappellent que l’exposition chronique à de faibles doses répétées constitue pourtant le scénario le plus courant pour les oiseaux des milieux agricoles, dont les populations déclinent fortement depuis plusieurs décennies. Faute de données expérimentales réalistes, les effets combinés de ces substances restaient jusqu’ici mal compris. Pour combler cette lacune, les scientifiques ont mis en place un protocole inédit consistant à nourrir des perdrix grises semi-captives avec des graines issues de l’agriculture conventionnelle, tout en analysant simultanément la présence de 94 pesticides potentiels dans leur sang et divers indicateurs physiologiques et comportementaux. Cette approche permet, pour la première fois, de relier directement les niveaux réels de contamination à l’état de santé des individus, sans recourir à des doses artificiellement élevées...

Dans les paysages agricoles actuels, les animaux ne sont jamais exposés à une seule molécule, mais à une combinaison complexe de substances, transportées parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. Or, la majorité des évaluations toxicologiques reposent encore sur l’étude de molécules isolées, à doses contrôlées, très éloignées des conditions réelles. Les chercheurs rappellent que l’exposition chronique à de faibles doses répétées constitue pourtant le scénario le plus courant pour les oiseaux des milieux agricoles, dont les populations déclinent fortement depuis plusieurs décennies. Faute de données expérimentales réalistes, les effets combinés de ces substances restaient jusqu’ici mal compris. Pour combler cette lacune, les scientifiques ont mis en place un protocole inédit consistant à nourrir des perdrix grises semi-captives avec des graines issues de l’agriculture conventionnelle, tout en analysant simultanément la présence de 94 pesticides potentiels dans leur sang et divers indicateurs physiologiques et comportementaux. Cette approche permet, pour la première fois, de relier directement les niveaux réels de contamination à l’état de santé des individus, sans recourir à des doses artificiellement élevées...

Elle s’inscrit dans l’une des mesures engagées pour apaiser les relations entre le monde agricole et l’administration, dans un contexte où les contrôles sont souvent perçus comme anxiogènes ou déconnectés des réalités de terrain. En réunissant, dans un même temps, exploitants agricoles, organisations professionnelles et services de contrôle, la journée a permis de créer un espace de dialogue direct, propice à la clarification des attentes et des pratiques. La charte a été signée par le préfet des Hauts-de-France et du Nord, Bertrand Gaume, la Chambre d’Agriculture Nord–Pas-de-Calais, l’ensemble des organisations syndicales agricoles, ainsi que plusieurs organismes de l’État, dont la Mutualité sociale agricole, l’Agence de services et de paiement, l’Institut Français du Cheval et de l'Équitation, l’Office français de la biodiversité et l’Agence de l’eau Artois-Picardie. Cette pluralité de signataires traduit la volonté collective de mieux coordonner les interventions et de parler d’une seule voix. Au cœur du texte figurent des engagements réciproques. Les services de contrôle s’engagent à renforcer leur coordination, à mieux anticiper les contrôles et à tenir compte des contraintes agricoles, qu’elles soient économiques, climatiques ou humaines. La préfecture joue un rôle central de coordination afin de limiter, autant que possible, le nombre de contrôles par exploitation et d’en améliorer la lisibilité. Les agriculteurs, de leur côté, s’engagent à faciliter le déroulement des contrôles, à préparer les documents nécessaires et à mettre en œuvre les recommandations formulées. L’OFB a tenu à souligner son positionnement de partenaire du monde agricole, en privilégiant l’explication et la pédagogie plutôt qu’une approche strictement répressive. Les échanges sur les zones de non-traitement, les produits phytosanitaires ou encore les aides de la PAC ont illustré cette volonté commune de clarification. En rétablissant le dialogue et en donnant un cadre partagé aux contrôles, cette approche contribue à renforcer l’adhésion aux règles environnementales et, in fine, à la préservation de la biodiversité. (Photo OFB)

Elle s’inscrit dans l’une des mesures engagées pour apaiser les relations entre le monde agricole et l’administration, dans un contexte où les contrôles sont souvent perçus comme anxiogènes ou déconnectés des réalités de terrain. En réunissant, dans un même temps, exploitants agricoles, organisations professionnelles et services de contrôle, la journée a permis de créer un espace de dialogue direct, propice à la clarification des attentes et des pratiques. La charte a été signée par le préfet des Hauts-de-France et du Nord, Bertrand Gaume, la Chambre d’Agriculture Nord–Pas-de-Calais, l’ensemble des organisations syndicales agricoles, ainsi que plusieurs organismes de l’État, dont la Mutualité sociale agricole, l’Agence de services et de paiement, l’Institut Français du Cheval et de l'Équitation, l’Office français de la biodiversité et l’Agence de l’eau Artois-Picardie. Cette pluralité de signataires traduit la volonté collective de mieux coordonner les interventions et de parler d’une seule voix. Au cœur du texte figurent des engagements réciproques. Les services de contrôle s’engagent à renforcer leur coordination, à mieux anticiper les contrôles et à tenir compte des contraintes agricoles, qu’elles soient économiques, climatiques ou humaines. La préfecture joue un rôle central de coordination afin de limiter, autant que possible, le nombre de contrôles par exploitation et d’en améliorer la lisibilité. Les agriculteurs, de leur côté, s’engagent à faciliter le déroulement des contrôles, à préparer les documents nécessaires et à mettre en œuvre les recommandations formulées. L’OFB a tenu à souligner son positionnement de partenaire du monde agricole, en privilégiant l’explication et la pédagogie plutôt qu’une approche strictement répressive. Les échanges sur les zones de non-traitement, les produits phytosanitaires ou encore les aides de la PAC ont illustré cette volonté commune de clarification. En rétablissant le dialogue et en donnant un cadre partagé aux contrôles, cette approche contribue à renforcer l’adhésion aux règles environnementales et, in fine, à la préservation de la biodiversité. (Photo OFB) Armes, optiques, vêtements techniques, accessoires, véhicules spécialisés ou innovations technologiques : l’ensemble de la filière est représenté. Des espaces thématiques, comme la zone Couteaux, permettent aux visiteurs d’approfondir certaines spécialités et de bénéficier d’informations ciblées, tandis qu’un programme d’animations dense rythme la manifestation. Le salon se distingue également par la richesse de ses temps forts. Les présentations de races organisées par l’Association des chiens de chasse attirent chaque année un large public, tout comme les démonstrations pratiques et les conférences consacrées aux enjeux contemporains de la chasse. Le « Concours européen de la photo de chasse de l’année 2025 », organisé par Messe Dortmund en partenariat avec la FACE, mettra à l’honneur le regard artistique porté sur la nature et les pratiques cynégétiques. Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations de traitement du gibier et participer aux « Masterclasses Jagd & Hund », animées par la Geartester Academy. La dimension gastronomique n’est pas en reste avec le Wild Food Festival, devenu un rendez-vous très attendu. Il propose aux amateurs de cuisine sauvage de rencontrer des exposants spécialisés, d’assister à des démonstrations culinaires en direct et de découvrir de nouvelles façons de valoriser le gibier. Nouveauté notable, le salon renforce son offre professionnelle avec un B2B Lounge dédié, permettant aux exposants d’organiser des réunions confidentielles et de développer leurs réseaux commerciaux. Grâce à cette combinaison d’innovation, de transmission de savoirs et de rencontres internationales, Jagd & Hund s’impose plus que jamais comme une plateforme de référence pour tous ceux qui souhaitent suivre les tendances, découvrir les nouveautés et participer aux débats qui façonnent l’avenir de la chasse en Europe.

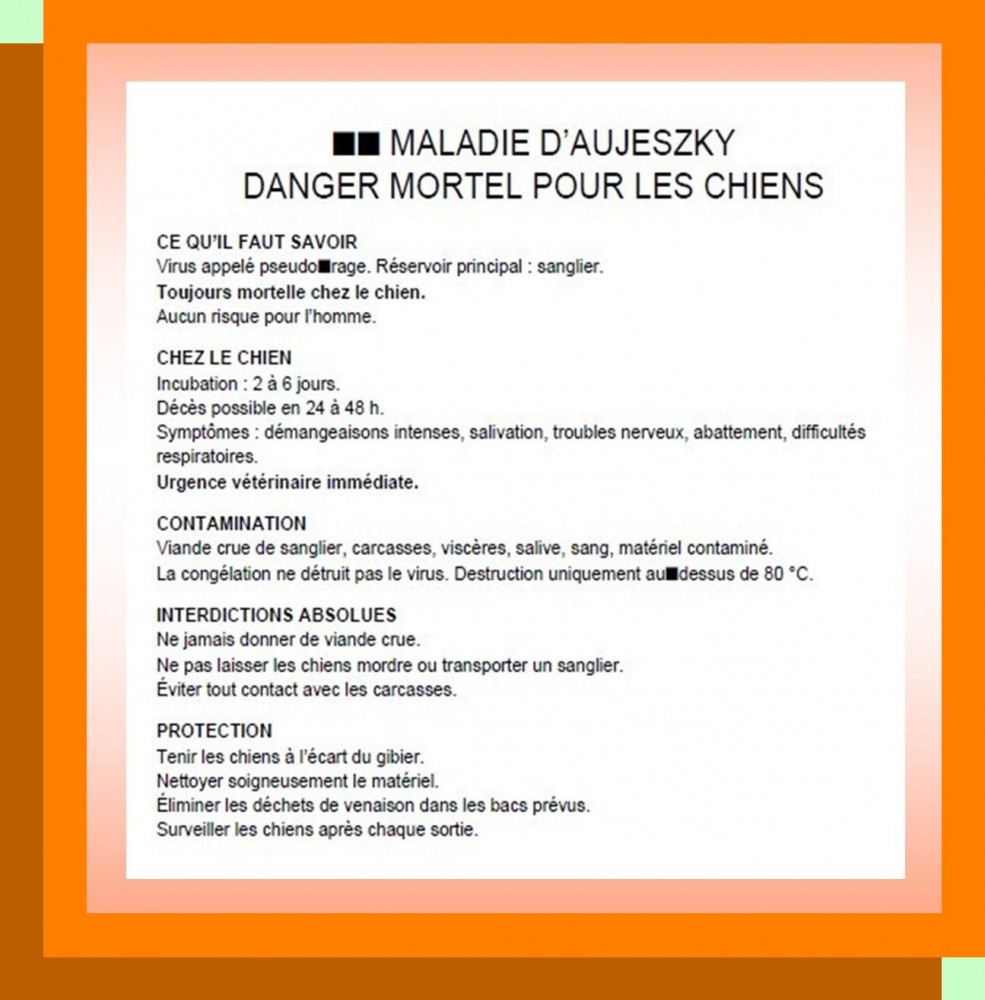

Armes, optiques, vêtements techniques, accessoires, véhicules spécialisés ou innovations technologiques : l’ensemble de la filière est représenté. Des espaces thématiques, comme la zone Couteaux, permettent aux visiteurs d’approfondir certaines spécialités et de bénéficier d’informations ciblées, tandis qu’un programme d’animations dense rythme la manifestation. Le salon se distingue également par la richesse de ses temps forts. Les présentations de races organisées par l’Association des chiens de chasse attirent chaque année un large public, tout comme les démonstrations pratiques et les conférences consacrées aux enjeux contemporains de la chasse. Le « Concours européen de la photo de chasse de l’année 2025 », organisé par Messe Dortmund en partenariat avec la FACE, mettra à l’honneur le regard artistique porté sur la nature et les pratiques cynégétiques. Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations de traitement du gibier et participer aux « Masterclasses Jagd & Hund », animées par la Geartester Academy. La dimension gastronomique n’est pas en reste avec le Wild Food Festival, devenu un rendez-vous très attendu. Il propose aux amateurs de cuisine sauvage de rencontrer des exposants spécialisés, d’assister à des démonstrations culinaires en direct et de découvrir de nouvelles façons de valoriser le gibier. Nouveauté notable, le salon renforce son offre professionnelle avec un B2B Lounge dédié, permettant aux exposants d’organiser des réunions confidentielles et de développer leurs réseaux commerciaux. Grâce à cette combinaison d’innovation, de transmission de savoirs et de rencontres internationales, Jagd & Hund s’impose plus que jamais comme une plateforme de référence pour tous ceux qui souhaitent suivre les tendances, découvrir les nouveautés et participer aux débats qui façonnent l’avenir de la chasse en Europe. Animée par Jean-Louis Laurent, docteur vétérinaire et ancien président de l’association, cette rencontre intervenait dans un contexte préoccupant. Après un cas détecté dans l’Allier, une nouvelle contamination a été confirmée en Côte-d’Or, attestant de la circulation persistante du virus chez les sangliers. La région Bourgogne-Franche-Comté reste en effet l’une des zones françaises où la prévalence du virus est significative, ce qui explique les contaminations régulières observées chez les chiens de chasse. Le vétérinaire a rappelé que la maladie d’Aujeszky, aussi appelée pseudo-rage, est une infection virale touchant principalement le porc domestique et le sanglier, qui en sont les réservoirs naturels. Si la filière porcine française est officiellement indemne depuis les années 2000, le risque demeure pour d’autres mammifères, notamment les chiens, chez lesquels l’infection est presque toujours mortelle. La contamination se fait par contact direct avec des fluides infectés ou indirectement via du matériel, des vêtements ou des aliments souillés. Chez les chiens, l’évolution est fulgurante, avec des troubles nerveux sévères et une issue fatale en quelques dizaines d’heures...

Animée par Jean-Louis Laurent, docteur vétérinaire et ancien président de l’association, cette rencontre intervenait dans un contexte préoccupant. Après un cas détecté dans l’Allier, une nouvelle contamination a été confirmée en Côte-d’Or, attestant de la circulation persistante du virus chez les sangliers. La région Bourgogne-Franche-Comté reste en effet l’une des zones françaises où la prévalence du virus est significative, ce qui explique les contaminations régulières observées chez les chiens de chasse. Le vétérinaire a rappelé que la maladie d’Aujeszky, aussi appelée pseudo-rage, est une infection virale touchant principalement le porc domestique et le sanglier, qui en sont les réservoirs naturels. Si la filière porcine française est officiellement indemne depuis les années 2000, le risque demeure pour d’autres mammifères, notamment les chiens, chez lesquels l’infection est presque toujours mortelle. La contamination se fait par contact direct avec des fluides infectés ou indirectement via du matériel, des vêtements ou des aliments souillés. Chez les chiens, l’évolution est fulgurante, avec des troubles nerveux sévères et une issue fatale en quelques dizaines d’heures... Le cerf est abattu sur place, provoquant une réaction immédiate du cinéaste, alerté des faits. Rapidement médiatisée, l’affaire prend une ampleur nationale, à la croisée de plusieurs sensibilités : respect de la propriété privée, pratique de la chasse et protection symbolique de la faune sauvage. Une plainte est déposée et une procédure judiciaire engagée. Le dossier est examiné en décembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Argentan. À la barre, Luc Besson livre un témoignage très remarqué, insistant sur le caractère paisible de l’animal et sur la violation manifeste de la propriété familiale. Ses déclarations, largement reprises par les médias, contribuent à renforcer la dimension émotionnelle de l’audience. Les chasseurs, de leur côté, reconnaissent être entrés sur le terrain, tout en invoquant le contexte de la battue et la volonté d’abréger les souffrances de l’animal incapable de fuir. Après mise en délibéré, la décision a été rendue le 20 janvier 2026. Les deux hommes sont reconnus coupables de violation de propriété privée et de manquements aux règles encadrant l’exercice de la chasse. Ils écopent de stages de sensibilisation à la réglementation de la chasse et à une amende de 1 200 € pour l’un, 600 € pour l’autre. Leur permis de chasse leur est également retiré pour une durée d’un an et ils

Le cerf est abattu sur place, provoquant une réaction immédiate du cinéaste, alerté des faits. Rapidement médiatisée, l’affaire prend une ampleur nationale, à la croisée de plusieurs sensibilités : respect de la propriété privée, pratique de la chasse et protection symbolique de la faune sauvage. Une plainte est déposée et une procédure judiciaire engagée. Le dossier est examiné en décembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Argentan. À la barre, Luc Besson livre un témoignage très remarqué, insistant sur le caractère paisible de l’animal et sur la violation manifeste de la propriété familiale. Ses déclarations, largement reprises par les médias, contribuent à renforcer la dimension émotionnelle de l’audience. Les chasseurs, de leur côté, reconnaissent être entrés sur le terrain, tout en invoquant le contexte de la battue et la volonté d’abréger les souffrances de l’animal incapable de fuir. Après mise en délibéré, la décision a été rendue le 20 janvier 2026. Les deux hommes sont reconnus coupables de violation de propriété privée et de manquements aux règles encadrant l’exercice de la chasse. Ils écopent de stages de sensibilisation à la réglementation de la chasse et à une amende de 1 200 € pour l’un, 600 € pour l’autre. Leur permis de chasse leur est également retiré pour une durée d’un an et ils  L’auteur propose un déplacement salutaire du regard écologique. Sans nier l’urgence climatique, il invite à remettre la biodiversité au cœur du débat public, là où se joue pourtant l’essentiel : la stabilité des écosystèmes, notre sécurité alimentaire, notre santé et notre capacité à faire face aux crises futures. Car pendant que le climat occupe l’espace médiatique, la sixième extinction de masse des espèces s’accélère dans une relative indifférence. L’essai frappe par sa clarté et son ambition. Frédéric Gruet démontre, exemples scientifiques à l’appui, que la biodiversité n’est pas un « supplément d’âme » écologique mais le socle même de toute vie sur Terre. Déforestation, urbanisation galopante, pollution, guerres, surexploitation des ressources : l’auteur décrypte les causes profondes de l’effondrement du vivant et en montre les conséquences très concrètes pour nos sociétés. Ce livre n’est ni un manifeste anxiogène ni un constat résigné. Au contraire, il se distingue par sa force mobilisatrice. Frédéric Gruet défend l’idée que la biodiversité constitue un levier politique puissant, capable de rassembler largement, car ses bénéfices sont visibles, locaux et immédiats. Restaurer des écosystèmes, protéger les sols, les forêts ou les zones humides, c’est agir ici et maintenant, avec des résultats tangibles. À 19,90 €, ce livre est une invitation à repenser nos priorités écologiques et à renouer avec l’espoir. Un essai essentiel pour celles et ceux qui veulent non seulement comprendre l’effondrement du vivant, mais surtout contribuer à dessiner un futur désirable et possible.

L’auteur propose un déplacement salutaire du regard écologique. Sans nier l’urgence climatique, il invite à remettre la biodiversité au cœur du débat public, là où se joue pourtant l’essentiel : la stabilité des écosystèmes, notre sécurité alimentaire, notre santé et notre capacité à faire face aux crises futures. Car pendant que le climat occupe l’espace médiatique, la sixième extinction de masse des espèces s’accélère dans une relative indifférence. L’essai frappe par sa clarté et son ambition. Frédéric Gruet démontre, exemples scientifiques à l’appui, que la biodiversité n’est pas un « supplément d’âme » écologique mais le socle même de toute vie sur Terre. Déforestation, urbanisation galopante, pollution, guerres, surexploitation des ressources : l’auteur décrypte les causes profondes de l’effondrement du vivant et en montre les conséquences très concrètes pour nos sociétés. Ce livre n’est ni un manifeste anxiogène ni un constat résigné. Au contraire, il se distingue par sa force mobilisatrice. Frédéric Gruet défend l’idée que la biodiversité constitue un levier politique puissant, capable de rassembler largement, car ses bénéfices sont visibles, locaux et immédiats. Restaurer des écosystèmes, protéger les sols, les forêts ou les zones humides, c’est agir ici et maintenant, avec des résultats tangibles. À 19,90 €, ce livre est une invitation à repenser nos priorités écologiques et à renouer avec l’espoir. Un essai essentiel pour celles et ceux qui veulent non seulement comprendre l’effondrement du vivant, mais surtout contribuer à dessiner un futur désirable et possible. Cet arrêté concerne les porteurs de projets de destruction de haies au sens de l’article L. 412-21 du code de l’environnement, les préfets de département, les services déconcentrés de l’État ainsi que les agents chargés des contrôles. Il définit les types de haies servant de référence à l’application du régime unique, notamment pour l’évaluation de la valeur écologique des haies et la détermination des coefficients de compensation. Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il a été pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et à l’issue d’une consultation du public réalisée conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. L’arrêté établit trois types génériques de haies :

Cet arrêté concerne les porteurs de projets de destruction de haies au sens de l’article L. 412-21 du code de l’environnement, les préfets de département, les services déconcentrés de l’État ainsi que les agents chargés des contrôles. Il définit les types de haies servant de référence à l’application du régime unique, notamment pour l’évaluation de la valeur écologique des haies et la détermination des coefficients de compensation. Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il a été pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et à l’issue d’une consultation du public réalisée conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. L’arrêté établit trois types génériques de haies : Grâce à de minuscules balises embarquant plusieurs capteurs, les chercheurs ont suivi 17 espèces de petits oiseaux lors de la traversée de la mer Méditerranée, du golfe de Gascogne et du désert du Sahara. Résultat : au-dessus de la mer, les oiseaux volent bas, parfois à quelques dizaines de mètres au-dessus de l’eau. En revanche, au-dessus du Sahara, ils prennent de la hauteur : en moyenne 1 600 mètres la nuit et jusqu’à 2 800 mètres le jour. Pourquoi voler si haut dans le désert ? Principalement pour éviter la surchauffe. En altitude, l’air est plus frais et permet aux oiseaux de mieux supporter la chaleur extrême et le rayonnement solaire. L’étude confirme aussi que les espèces aux ailes larges montent plus facilement en altitude, tandis que celles au plumage plus foncé ou aux os d’ailes plus courts volent encore plus haut, probablement pour limiter l’absorption de chaleur. Ces résultats montrent que migration rime avec adaptation fine : chaque détail du corps de l’oiseau compte pour survivre à ces voyages extrêmes. Au-delà de la prouesse, cette recherche aide aussi à mieux comprendre comment le changement climatique pourrait affecter les routes migratoires à l’avenir.

Grâce à de minuscules balises embarquant plusieurs capteurs, les chercheurs ont suivi 17 espèces de petits oiseaux lors de la traversée de la mer Méditerranée, du golfe de Gascogne et du désert du Sahara. Résultat : au-dessus de la mer, les oiseaux volent bas, parfois à quelques dizaines de mètres au-dessus de l’eau. En revanche, au-dessus du Sahara, ils prennent de la hauteur : en moyenne 1 600 mètres la nuit et jusqu’à 2 800 mètres le jour. Pourquoi voler si haut dans le désert ? Principalement pour éviter la surchauffe. En altitude, l’air est plus frais et permet aux oiseaux de mieux supporter la chaleur extrême et le rayonnement solaire. L’étude confirme aussi que les espèces aux ailes larges montent plus facilement en altitude, tandis que celles au plumage plus foncé ou aux os d’ailes plus courts volent encore plus haut, probablement pour limiter l’absorption de chaleur. Ces résultats montrent que migration rime avec adaptation fine : chaque détail du corps de l’oiseau compte pour survivre à ces voyages extrêmes. Au-delà de la prouesse, cette recherche aide aussi à mieux comprendre comment le changement climatique pourrait affecter les routes migratoires à l’avenir. Ces deux textes doivent maintenant recevoir le consentement des eurodéputés dans le cadre du processus de ratification européen. C’est précisément à ce stade que le Parlement européen peut encore bloquer l’accord. Les traités de l’UE requièrent l’approbation du Parlement pour que des accords commerciaux puissent être conclus par l’Union. Sans ce vote positif, l’accord ne peut pas être ratifié et ne peut donc pas entrer en vigueur de manière définitive. Plusieurs eurodéputés s’opposent à l’accord, notamment en raison de préoccupations liées à l’agriculture, à l’environnement et à la souveraineté législative de l’UE. Un point de tension porte sur un mécanisme de « rééquilibrage » intégré au texte, qui permettrait aux pays du Mercosur de demander des compensations si des législations européennes futures réduisaient leurs exportations vers l’UE. Certains parlementaires estiment que ce mécanisme pourrait contourner des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. En conséquence, un projet de résolution a été déposé par des députés verts et de gauche demandant au Parlement de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour obtenir un avis juridique sur la compatibilité de cet accord avec les traités européens avant de procéder à un vote de consentement. Si cette résolution est adoptée, cela pourrait mener à une suspension du processus de ratification le temps que la CJUE émette son avis, ce qui retarderait notablement l’entrée en vigueur de l’accord. Dans ce contexte, l’opposition ne se limite pas à une simple résistance politique : elle s’appuie sur des arguments juridiques, environnementaux et économiques qui pourraient influencer le vote des eurodéputés au printemps 2026. Un rejet du Parlement ou une décision défavorable de la CJUE rendrait nécessaire une renégociation du texte ou des ajustements substantiels, rallongeant encore le long chemin vers la mise en œuvre de ce traité commercial majeur.

Ces deux textes doivent maintenant recevoir le consentement des eurodéputés dans le cadre du processus de ratification européen. C’est précisément à ce stade que le Parlement européen peut encore bloquer l’accord. Les traités de l’UE requièrent l’approbation du Parlement pour que des accords commerciaux puissent être conclus par l’Union. Sans ce vote positif, l’accord ne peut pas être ratifié et ne peut donc pas entrer en vigueur de manière définitive. Plusieurs eurodéputés s’opposent à l’accord, notamment en raison de préoccupations liées à l’agriculture, à l’environnement et à la souveraineté législative de l’UE. Un point de tension porte sur un mécanisme de « rééquilibrage » intégré au texte, qui permettrait aux pays du Mercosur de demander des compensations si des législations européennes futures réduisaient leurs exportations vers l’UE. Certains parlementaires estiment que ce mécanisme pourrait contourner des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. En conséquence, un projet de résolution a été déposé par des députés verts et de gauche demandant au Parlement de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour obtenir un avis juridique sur la compatibilité de cet accord avec les traités européens avant de procéder à un vote de consentement. Si cette résolution est adoptée, cela pourrait mener à une suspension du processus de ratification le temps que la CJUE émette son avis, ce qui retarderait notablement l’entrée en vigueur de l’accord. Dans ce contexte, l’opposition ne se limite pas à une simple résistance politique : elle s’appuie sur des arguments juridiques, environnementaux et économiques qui pourraient influencer le vote des eurodéputés au printemps 2026. Un rejet du Parlement ou une décision défavorable de la CJUE rendrait nécessaire une renégociation du texte ou des ajustements substantiels, rallongeant encore le long chemin vers la mise en œuvre de ce traité commercial majeur. En Amazonie comme dans le Cerrado, la déforestation progresse d’abord pour une raison simple : créer des pâturages et des surfaces agricoles destinées à l’exportation. Chaque tonne de viande sud-américaine consommée en Europe est potentiellement issue d’hectares de forêts rasés, brûlés, anéantis. L’hypocrisie est totale. D’un côté, Bruxelles explique vouloir interdire les produits liés à la déforestation, de l’autre, elle signe un accord qui rendra ces mêmes produits plus compétitifs sur le marché européen. Comment croire à une politique environnementale crédible quand les décisions commerciales contredisent frontalement les objectifs affichés ? Le cynisme atteint son sommet lorsque l’on comprend la logique économique sous-jacente. En échange de ces concessions agricoles majeures, l’Europe espère vendre davantage de voitures, notamment allemandes, sur les marchés sud-américains. Autrement dit, on sacrifie des forêts millénaires, des écosystèmes uniques et le climat mondial pour quelques parts de marché supplémentaires dans l’automobile. Pour quelques roues de plus sous des berlines, on marche sur la tête. Ce choix est aussi une trahison envers les agriculteurs européens. On leur impose des règles environnementales strictes, des coûts de production élevés, des contrôles permanents, tout en les mettant en concurrence avec des filières qui ne respectent ni les mêmes normes sanitaires, ni les mêmes exigences sociales, ni les mêmes contraintes écologiques. C’est une concurrence déloyale institutionnalisée, assumée, organisée. L’Europe doit choisir. Soit elle fait de la biodiversité, du climat et de la cohérence écologique une priorité réelle, soit elle continue à empiler des discours vertueux sur des accords commerciaux destructeurs. On ne peut pas, durablement, défendre la planète d’une main et la vendre de l’autre. Le Mercosur n’est pas un détail technique : c’est un révélateur brutal de l’incohérence européenne.

En Amazonie comme dans le Cerrado, la déforestation progresse d’abord pour une raison simple : créer des pâturages et des surfaces agricoles destinées à l’exportation. Chaque tonne de viande sud-américaine consommée en Europe est potentiellement issue d’hectares de forêts rasés, brûlés, anéantis. L’hypocrisie est totale. D’un côté, Bruxelles explique vouloir interdire les produits liés à la déforestation, de l’autre, elle signe un accord qui rendra ces mêmes produits plus compétitifs sur le marché européen. Comment croire à une politique environnementale crédible quand les décisions commerciales contredisent frontalement les objectifs affichés ? Le cynisme atteint son sommet lorsque l’on comprend la logique économique sous-jacente. En échange de ces concessions agricoles majeures, l’Europe espère vendre davantage de voitures, notamment allemandes, sur les marchés sud-américains. Autrement dit, on sacrifie des forêts millénaires, des écosystèmes uniques et le climat mondial pour quelques parts de marché supplémentaires dans l’automobile. Pour quelques roues de plus sous des berlines, on marche sur la tête. Ce choix est aussi une trahison envers les agriculteurs européens. On leur impose des règles environnementales strictes, des coûts de production élevés, des contrôles permanents, tout en les mettant en concurrence avec des filières qui ne respectent ni les mêmes normes sanitaires, ni les mêmes exigences sociales, ni les mêmes contraintes écologiques. C’est une concurrence déloyale institutionnalisée, assumée, organisée. L’Europe doit choisir. Soit elle fait de la biodiversité, du climat et de la cohérence écologique une priorité réelle, soit elle continue à empiler des discours vertueux sur des accords commerciaux destructeurs. On ne peut pas, durablement, défendre la planète d’une main et la vendre de l’autre. Le Mercosur n’est pas un détail technique : c’est un révélateur brutal de l’incohérence européenne. Gardiennage renforcé, chiens de protection, clôtures électrifiées, accompagnement technique : tout est mis en œuvre pour tenter de contenir la prédation, au prix de profondes modifications des pratiques pastorales et d’un alourdissement considérable des charges humaines et financières pour les éleveurs. L’appel à projets national 2026, publié fin décembre, s’inscrit dans cette continuité, avec l’ouverture du téléservice SAFRAN, et la reconduction des aides existantes. L’introduction d’un « cercle 0 ours », calqué sur le modèle déjà appliqué au loup, reconnaît implicitement que certaines zones subissent une pression de prédation telle que les moyens classiques ne suffisent plus. Déplafonnement des aides, prise en charge accrue des salaires de bergers, extension du « cercle 3 loup » à presque tous les départements : autant de mesures qui traduisent un aveu silencieux d’échec. Si la cohabitation fonctionnait réellement, pourquoi faudrait-il sans cesse renforcer, étendre et complexifier ces dispositifs ? Derrière le discours officiel se dessine une réalité plus brutale : l’élevage, pilier de nombreux territoires ruraux, se retrouve contraint de s’adapter en permanence à la présence de prédateurs protégés, sans jamais pouvoir retrouver une stabilité durable...

Gardiennage renforcé, chiens de protection, clôtures électrifiées, accompagnement technique : tout est mis en œuvre pour tenter de contenir la prédation, au prix de profondes modifications des pratiques pastorales et d’un alourdissement considérable des charges humaines et financières pour les éleveurs. L’appel à projets national 2026, publié fin décembre, s’inscrit dans cette continuité, avec l’ouverture du téléservice SAFRAN, et la reconduction des aides existantes. L’introduction d’un « cercle 0 ours », calqué sur le modèle déjà appliqué au loup, reconnaît implicitement que certaines zones subissent une pression de prédation telle que les moyens classiques ne suffisent plus. Déplafonnement des aides, prise en charge accrue des salaires de bergers, extension du « cercle 3 loup » à presque tous les départements : autant de mesures qui traduisent un aveu silencieux d’échec. Si la cohabitation fonctionnait réellement, pourquoi faudrait-il sans cesse renforcer, étendre et complexifier ces dispositifs ? Derrière le discours officiel se dessine une réalité plus brutale : l’élevage, pilier de nombreux territoires ruraux, se retrouve contraint de s’adapter en permanence à la présence de prédateurs protégés, sans jamais pouvoir retrouver une stabilité durable... Ces territoires, vastes, réglementés et dotés de personnels formés, pourraient constituer le cadre naturel et cohérent d’accueil des grands prédateurs. La place du loup et de l’ours serait alors clairement définie : à l’intérieur de ces zones protégées, sous la responsabilité directe des agents des parcs nationaux, chargés de leur suivi, de leur régulation et de la gestion des éventuels conflits. En dehors de ces espaces, en revanche, la présence de grands prédateurs ne serait plus tolérée. Leur élimination ou leur reconduite vers les parcs relèverait des chasseurs, acteurs historiques de la gestion de la faune sauvage et déjà impliqués dans l’équilibre des populations animales. Une telle approche aurait le mérite de la clarté : elle mettrait fin à l’hypocrisie d’une cohabitation impossible, mais cependant imposée à des territoires qui n’en veulent pas, ou ne peuvent pas la supporter. Elle permettrait également de recentrer les moyens publics sur des zones précisément identifiées, plutôt que de disperser les aides sur l’ensemble du territoire. Certes, cette proposition heurte certains dogmes et devra composer avec les règlements européens de protection des espèces. Mais elle offre une piste de réflexion concrète, fondée sur la réalité du terrain et sur le respect des activités humaines. Parquer les grands prédateurs n’est pas les nier : c’est reconnaître que la coexistence généralisée a montré ses limites, et qu’une gestion territorialisée, assumée et lisible pourrait enfin apaiser un conflit vieux de plusieurs siècles.

Ces territoires, vastes, réglementés et dotés de personnels formés, pourraient constituer le cadre naturel et cohérent d’accueil des grands prédateurs. La place du loup et de l’ours serait alors clairement définie : à l’intérieur de ces zones protégées, sous la responsabilité directe des agents des parcs nationaux, chargés de leur suivi, de leur régulation et de la gestion des éventuels conflits. En dehors de ces espaces, en revanche, la présence de grands prédateurs ne serait plus tolérée. Leur élimination ou leur reconduite vers les parcs relèverait des chasseurs, acteurs historiques de la gestion de la faune sauvage et déjà impliqués dans l’équilibre des populations animales. Une telle approche aurait le mérite de la clarté : elle mettrait fin à l’hypocrisie d’une cohabitation impossible, mais cependant imposée à des territoires qui n’en veulent pas, ou ne peuvent pas la supporter. Elle permettrait également de recentrer les moyens publics sur des zones précisément identifiées, plutôt que de disperser les aides sur l’ensemble du territoire. Certes, cette proposition heurte certains dogmes et devra composer avec les règlements européens de protection des espèces. Mais elle offre une piste de réflexion concrète, fondée sur la réalité du terrain et sur le respect des activités humaines. Parquer les grands prédateurs n’est pas les nier : c’est reconnaître que la coexistence généralisée a montré ses limites, et qu’une gestion territorialisée, assumée et lisible pourrait enfin apaiser un conflit vieux de plusieurs siècles.