C’est à Sully-sur-Loire, devant plus de cent participants, que s’est tenue l’assemblée générale annuelle de la Fédération Internationale des Trompes de France (FITF). Un moment chargé d’émotion et de reconnaissance, marqué par la passation de présidence entre deux figures engagées du monde de la trompe : Antoine de La Rochefoucauld, président sortant, et Xavier Bretaud, élu pour lui succéder.  Après plusieurs années à la tête de la FITF, Antoine de La Rochefoucauld a été chaleureusement applaudi pour son engagement et sa vision moderne de la pratique. Sous son impulsion, la FITF a connu une dynamique nouvelle : développement de la formation, ouverture à l’international, renforcement des liens avec les jeunes sonneurs.

Après plusieurs années à la tête de la FITF, Antoine de La Rochefoucauld a été chaleureusement applaudi pour son engagement et sa vision moderne de la pratique. Sous son impulsion, la FITF a connu une dynamique nouvelle : développement de la formation, ouverture à l’international, renforcement des liens avec les jeunes sonneurs.  Fin connaisseur de l’histoire de la trompe et fin diplomate, Antoine de La Rochefoucauld a su donner à la FITF un nouvel élan, conciliant excellence musicale et esprit fédérateur. C’est désormais Xavier Bretaud qui prend le relais à la présidence. Membre actif de la FITF depuis de nombreuses années, Xavier Bretaud est reconnu pour son parcours de sonneur chevronné, son implication dans la formation et son sens de l’organisation. Ancien directeur de concours, juge et responsable régional, il a su, au fil des années, gagner la confiance par son écoute, sa rigueur et sa passion communicative. Les attentes sont grandes, mais les espoirs le sont tout autant. Fort de l’héritage légué par son prédécesseur, Xavier Bretaud a exprimé sa volonté de poursuivre les projets engagés tout en adaptant la Fédération aux enjeux contemporains. La FITF ouvre donc une nouvelle page de son histoire, entre fidélité aux racines et modernité, dans une continuité qui promet de belles perspectives.

Fin connaisseur de l’histoire de la trompe et fin diplomate, Antoine de La Rochefoucauld a su donner à la FITF un nouvel élan, conciliant excellence musicale et esprit fédérateur. C’est désormais Xavier Bretaud qui prend le relais à la présidence. Membre actif de la FITF depuis de nombreuses années, Xavier Bretaud est reconnu pour son parcours de sonneur chevronné, son implication dans la formation et son sens de l’organisation. Ancien directeur de concours, juge et responsable régional, il a su, au fil des années, gagner la confiance par son écoute, sa rigueur et sa passion communicative. Les attentes sont grandes, mais les espoirs le sont tout autant. Fort de l’héritage légué par son prédécesseur, Xavier Bretaud a exprimé sa volonté de poursuivre les projets engagés tout en adaptant la Fédération aux enjeux contemporains. La FITF ouvre donc une nouvelle page de son histoire, entre fidélité aux racines et modernité, dans une continuité qui promet de belles perspectives.

Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

Développé par l'Unité mixte de recherche Science Action Développement - Activités Produits Territoires (SADAPT), « Phytos-Explorer » représente une avancée significative dans l'analyse et la gestion des données liées à l'utilisation des produits phytosanitaires. Ce concept tire sa puissance de son approche méthodologique robuste, combinant plusieurs sources de données essentielles. À la base de son fonctionnement se trouvent les données de ventes provenant de la Banque nationale des ventes de produits phytosanitaires (BNV-D), les informations sur l'occupation du sol (à la fois agricole et non agricole), ainsi que les détails sur les usages homologués des produits phytosanitaires. En outre, il intègre des données sur les pratiques agricoles biologiques, offrant ainsi une vue panoramique et détaillée de l'utilisation des produits chimiques sur le terrain. L'une des caractéristiques distinctives de « Phytos-Explorer » est sa capacité à désagréger les données jusqu'au niveau le plus fin, celui de la parcelle agricole. En combinant ces données avec l'expertise locale et les observations de terrain, l'outil affine ses estimations, assurant ainsi une interprétation plus précise des pratiques phytosanitaires. Lors de ce webinaire qui sera animé par Marco Carozzi, chargé de recherche à l'Inrae, seront abordés les principes fondamentaux de fonctionnement de « Phytos-Explorer », ainsi que les applications concrètes pour les structures engagées dans la préservation de la qualité de l'eau et l'animation agricole.

Développé par l'Unité mixte de recherche Science Action Développement - Activités Produits Territoires (SADAPT), « Phytos-Explorer » représente une avancée significative dans l'analyse et la gestion des données liées à l'utilisation des produits phytosanitaires. Ce concept tire sa puissance de son approche méthodologique robuste, combinant plusieurs sources de données essentielles. À la base de son fonctionnement se trouvent les données de ventes provenant de la Banque nationale des ventes de produits phytosanitaires (BNV-D), les informations sur l'occupation du sol (à la fois agricole et non agricole), ainsi que les détails sur les usages homologués des produits phytosanitaires. En outre, il intègre des données sur les pratiques agricoles biologiques, offrant ainsi une vue panoramique et détaillée de l'utilisation des produits chimiques sur le terrain. L'une des caractéristiques distinctives de « Phytos-Explorer » est sa capacité à désagréger les données jusqu'au niveau le plus fin, celui de la parcelle agricole. En combinant ces données avec l'expertise locale et les observations de terrain, l'outil affine ses estimations, assurant ainsi une interprétation plus précise des pratiques phytosanitaires. Lors de ce webinaire qui sera animé par Marco Carozzi, chargé de recherche à l'Inrae, seront abordés les principes fondamentaux de fonctionnement de « Phytos-Explorer », ainsi que les applications concrètes pour les structures engagées dans la préservation de la qualité de l'eau et l'animation agricole.  La directrice de recherche au CNRS, Cathy Clerbaux, souligne que, malgré leur fréquence quotidienne, ces incendies passent souvent inaperçus par rapport aux événements médiatisés comme ceux de Californie. Pourtant, ils émettent des quantités significatives de CO2, contribuant ainsi au réchauffement climatique et réduisant les puits de carbone essentiels des forêts détruites. Cette pratique agricole traditionnelle devient de plus en plus problématique avec la déforestation croissante pour l'expansion des cultures. Un autre aspect alarmant est la pollution atmosphérique générée par ces incendies. La fumée contient un mélange toxique de gaz et de particules fines, rendant l'air respirable dangereux pour la santé. Cathy Clerbaux souligne que ces fumées peuvent contenir jusqu'à trente substances différentes, dont le monoxyde de carbone et des particules de suie nocives pour les poumons. En moyenne, l'Afrique est exposée à ces particules nocives pendant 32 jours par an, comparé à seulement un jour en Europe, mettant en danger la santé des populations même à des milliers de kilomètres des points d'origine.

La directrice de recherche au CNRS, Cathy Clerbaux, souligne que, malgré leur fréquence quotidienne, ces incendies passent souvent inaperçus par rapport aux événements médiatisés comme ceux de Californie. Pourtant, ils émettent des quantités significatives de CO2, contribuant ainsi au réchauffement climatique et réduisant les puits de carbone essentiels des forêts détruites. Cette pratique agricole traditionnelle devient de plus en plus problématique avec la déforestation croissante pour l'expansion des cultures. Un autre aspect alarmant est la pollution atmosphérique générée par ces incendies. La fumée contient un mélange toxique de gaz et de particules fines, rendant l'air respirable dangereux pour la santé. Cathy Clerbaux souligne que ces fumées peuvent contenir jusqu'à trente substances différentes, dont le monoxyde de carbone et des particules de suie nocives pour les poumons. En moyenne, l'Afrique est exposée à ces particules nocives pendant 32 jours par an, comparé à seulement un jour en Europe, mettant en danger la santé des populations même à des milliers de kilomètres des points d'origine. Cependant, le procès a pris une tournure inattendue : un vice de procédure lié à l'utilisation de pièges photographiques a conduit à l'acquittement complet des six accusés poursuivis pour braconnage. Le Tribunal correctionnel de Châteauroux devait statuer sur l'une des premières affaires traitées par le tout nouveau pôle régional environnemental. Les prévenus étaient accusés de chasse illégale nocturne depuis des véhicules, parfois en percutant délibérément des animaux sauvages. Pourtant, l'attention s'est soudainement portée sur la validité des méthodes d'enquête utilisées. La défense a argumenté vigoureusement que les caméras de surveillance, utilisées par les agents de l'OFB pour identifier les suspects, avaient été installées sans l'autorisation formelle d'un magistrat. Cet argument a été crucial : selon la défense, cette pratique violait le droit à la vie privée, tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Malgré les efforts du Parquet, qui faisait valoir une autorisation verbale accordée lors de la procédure, le tribunal a tranché en faveur de la défense. Toutes les preuves obtenues à partir des pièges photos ont été jugées irrecevables. Et puisque ces images avaient été à la base des interpellations et des perquisitions, l'intégralité du dossier s'est effondrée. Les six hommes ont été relaxés, mais le Parquet envisage de faire appel...

Cependant, le procès a pris une tournure inattendue : un vice de procédure lié à l'utilisation de pièges photographiques a conduit à l'acquittement complet des six accusés poursuivis pour braconnage. Le Tribunal correctionnel de Châteauroux devait statuer sur l'une des premières affaires traitées par le tout nouveau pôle régional environnemental. Les prévenus étaient accusés de chasse illégale nocturne depuis des véhicules, parfois en percutant délibérément des animaux sauvages. Pourtant, l'attention s'est soudainement portée sur la validité des méthodes d'enquête utilisées. La défense a argumenté vigoureusement que les caméras de surveillance, utilisées par les agents de l'OFB pour identifier les suspects, avaient été installées sans l'autorisation formelle d'un magistrat. Cet argument a été crucial : selon la défense, cette pratique violait le droit à la vie privée, tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Malgré les efforts du Parquet, qui faisait valoir une autorisation verbale accordée lors de la procédure, le tribunal a tranché en faveur de la défense. Toutes les preuves obtenues à partir des pièges photos ont été jugées irrecevables. Et puisque ces images avaient été à la base des interpellations et des perquisitions, l'intégralité du dossier s'est effondrée. Les six hommes ont été relaxés, mais le Parquet envisage de faire appel... Et la tendance ne semble pas s’être inversée pour la saison 2024/2025 avec un nombre provisoire déclaré de 6 200 sangliers prélevés. Dans le même temps, le nombre de chasseurs dans le département diminue puisque 217 ont quitté les rangs depuis 2020. Une baisse qui pèse lourdement sur la capacité à réguler les populations de sangliers, en constante augmentation. Devant ce constat, Jean-Pierre Gaillard s’interroge sur la soutenabilité du modèle actuel et met en lumière une double impasse : celle d’un déséquilibre écologique difficile à gérer avec des moyens humains décroissants, et celle d’un système économique qui surcharge les chasseurs sans responsabiliser les autres parties concernées, notamment les anti-chasse.

Et la tendance ne semble pas s’être inversée pour la saison 2024/2025 avec un nombre provisoire déclaré de 6 200 sangliers prélevés. Dans le même temps, le nombre de chasseurs dans le département diminue puisque 217 ont quitté les rangs depuis 2020. Une baisse qui pèse lourdement sur la capacité à réguler les populations de sangliers, en constante augmentation. Devant ce constat, Jean-Pierre Gaillard s’interroge sur la soutenabilité du modèle actuel et met en lumière une double impasse : celle d’un déséquilibre écologique difficile à gérer avec des moyens humains décroissants, et celle d’un système économique qui surcharge les chasseurs sans responsabiliser les autres parties concernées, notamment les anti-chasse.  Jean-Luc Fernandez, président de la FDC, a vigoureusement dénoncé les associations environnementales, accusant leur utilisation abusive des tribunaux pour contester les pratiques de chasse traditionnelles. Il critique leur dépendance aux subventions publiques malgré leur manque de compétence dans les domaines de gestion de la faune. Cette critique a été accueillie avec ironie par les élus présents, la présidente Téqui soulignant sarcastiquement la difficulté de leur ôter quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu... Les politiciens locaux, dont le conseiller régional Kamel Chibli et les parlementaires ariégeois, ont, quant à eux, salué le rôle des chasseurs dans la conservation de la biodiversité. Quant à Catherine Lupion, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Girons, elle a tenté de calmer le jeu en rappelant l'importance de préserver les espèces et la biodiversité, tout en promouvant une chasse durable et équilibrée...

Jean-Luc Fernandez, président de la FDC, a vigoureusement dénoncé les associations environnementales, accusant leur utilisation abusive des tribunaux pour contester les pratiques de chasse traditionnelles. Il critique leur dépendance aux subventions publiques malgré leur manque de compétence dans les domaines de gestion de la faune. Cette critique a été accueillie avec ironie par les élus présents, la présidente Téqui soulignant sarcastiquement la difficulté de leur ôter quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu... Les politiciens locaux, dont le conseiller régional Kamel Chibli et les parlementaires ariégeois, ont, quant à eux, salué le rôle des chasseurs dans la conservation de la biodiversité. Quant à Catherine Lupion, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Girons, elle a tenté de calmer le jeu en rappelant l'importance de préserver les espèces et la biodiversité, tout en promouvant une chasse durable et équilibrée... Une part significative de ces coûts, plus des deux tiers, est attribuée à la fragilisation des bâtiments due au phénomène de retrait-gonflement d'argile. Le troisième tiers concerne les pertes massives dans le secteur agricole, exacerbant les pressions économiques sur les agriculteurs déjà vulnérables.

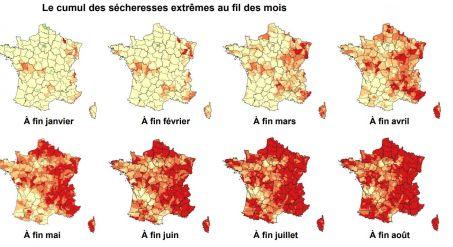

Une part significative de ces coûts, plus des deux tiers, est attribuée à la fragilisation des bâtiments due au phénomène de retrait-gonflement d'argile. Le troisième tiers concerne les pertes massives dans le secteur agricole, exacerbant les pressions économiques sur les agriculteurs déjà vulnérables.  Les restrictions sévères sur l'eau potable, nécessaires pour faire face à la pénurie induite par la sécheresse, ont imposé des charges supplémentaires aux municipalités et aux régions, augmentant les coûts de gestion des ressources en eau, et affectant la vie quotidienne des citoyens. Les incendies de forêt, alimentés par des conditions météorologiques extrêmes et des périodes prolongées de sécheresse, ont également joué un rôle dévastateur, non seulement en termes de destruction environnementale, mais aussi en termes de coûts de lutte contre les incendies et de réhabilitation des zones touchées. Le secteur de l'énergie a également subi des impacts significatifs, illustrés par une augmentation du recours aux centrales thermiques au détriment des sources d'énergie renouvelables comme l'hydroélectricité. Cette transition forcée a non seulement alourdi les factures énergétiques mais a également accru l'empreinte carbone du pays, contribuant ainsi aux coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux implications pour la politique climatique de la France. Il faut aussi noter que le chiffre de 5,6 milliards d'euros est probablement une sous-estimation, car il exclut certains impacts directs sur des secteurs clés comme l'industrie et le tourisme, ainsi que les conséquences à long terme sur la biodiversité et l'emploi.

Les restrictions sévères sur l'eau potable, nécessaires pour faire face à la pénurie induite par la sécheresse, ont imposé des charges supplémentaires aux municipalités et aux régions, augmentant les coûts de gestion des ressources en eau, et affectant la vie quotidienne des citoyens. Les incendies de forêt, alimentés par des conditions météorologiques extrêmes et des périodes prolongées de sécheresse, ont également joué un rôle dévastateur, non seulement en termes de destruction environnementale, mais aussi en termes de coûts de lutte contre les incendies et de réhabilitation des zones touchées. Le secteur de l'énergie a également subi des impacts significatifs, illustrés par une augmentation du recours aux centrales thermiques au détriment des sources d'énergie renouvelables comme l'hydroélectricité. Cette transition forcée a non seulement alourdi les factures énergétiques mais a également accru l'empreinte carbone du pays, contribuant ainsi aux coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux implications pour la politique climatique de la France. Il faut aussi noter que le chiffre de 5,6 milliards d'euros est probablement une sous-estimation, car il exclut certains impacts directs sur des secteurs clés comme l'industrie et le tourisme, ainsi que les conséquences à long terme sur la biodiversité et l'emploi. - avoir l'autorisation du propriétaire : en forêt publique, comme en forêt privée, la cueillette doit être autorisée par le propriétaire forestier. Autrement, elle est interdite. Dans les forêts publiques gérées par l'ONF la cueillette à « caractère familial » est toutefois tolérée, sauf s'il existe un risque de disparition d'espèce. Dans ce cas, un arrêté préfectoral ou communal peut l'interdire ;

- avoir l'autorisation du propriétaire : en forêt publique, comme en forêt privée, la cueillette doit être autorisée par le propriétaire forestier. Autrement, elle est interdite. Dans les forêts publiques gérées par l'ONF la cueillette à « caractère familial » est toutefois tolérée, sauf s'il existe un risque de disparition d'espèce. Dans ce cas, un arrêté préfectoral ou communal peut l'interdire ; Le paysage est souvent perçu, à tort, comme une simple carte postale, alors qu'il est en réalité un catalyseur essentiel pour mobiliser une diversité d'acteurs autour des enjeux écologiques. Il joue un rôle central dans l'intégration des trames écologiques, facilitant la co-construction de visions partagées, et l'alignement des actions locales avec les objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité. Grâce à des outils comme les observatoires photographiques du paysage et les plans de paysage, les démarches paysagères permettent une approche holistique et transversale des défis environnementaux. La Trame verte et bleue, instaurée par la loi Grenelle 2, de 2010, constitue un cadre essentiel pour l'aménagement du territoire en France. Elle engage l'État, les collectivités territoriales et une multitude de parties prenantes dans la protection et la restauration des corridors écologiques terrestres (vert) et aquatiques (bleu)...

Le paysage est souvent perçu, à tort, comme une simple carte postale, alors qu'il est en réalité un catalyseur essentiel pour mobiliser une diversité d'acteurs autour des enjeux écologiques. Il joue un rôle central dans l'intégration des trames écologiques, facilitant la co-construction de visions partagées, et l'alignement des actions locales avec les objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité. Grâce à des outils comme les observatoires photographiques du paysage et les plans de paysage, les démarches paysagères permettent une approche holistique et transversale des défis environnementaux. La Trame verte et bleue, instaurée par la loi Grenelle 2, de 2010, constitue un cadre essentiel pour l'aménagement du territoire en France. Elle engage l'État, les collectivités territoriales et une multitude de parties prenantes dans la protection et la restauration des corridors écologiques terrestres (vert) et aquatiques (bleu)... Cette recherche, initiée en 2021 et soutenue par le Service canadien de la faune, utilise des émetteurs satellitaires Argos pour suivre les déplacements des femelles adultes de cette espèce. Les résultats préliminaires ont révélé un déclin généralisé des sites de nidification dans des régions comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et le Maine, ce qui est corroboré par les observations de l'OFB. Emeline Blanc, chargée d'études avifaune à l'OFB, souligne que les sites les plus méridionaux sont de moins en moins fréquentés par les eiders, un phénomène inquiétant qui pourrait être lié à plusieurs facteurs, notamment les changements climatiques. En revanche, au nord de leur aire de répartition, notamment en Gaspésie (Québec) et à Terre-Neuve-et-Labrador, une augmentation ou du moins une stabilité des effectifs est observée, contrastant avec la situation observée à Saint-Pierre-et-Miquelon où les populations d'eiders semblent stagner depuis quatre ans...

Cette recherche, initiée en 2021 et soutenue par le Service canadien de la faune, utilise des émetteurs satellitaires Argos pour suivre les déplacements des femelles adultes de cette espèce. Les résultats préliminaires ont révélé un déclin généralisé des sites de nidification dans des régions comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et le Maine, ce qui est corroboré par les observations de l'OFB. Emeline Blanc, chargée d'études avifaune à l'OFB, souligne que les sites les plus méridionaux sont de moins en moins fréquentés par les eiders, un phénomène inquiétant qui pourrait être lié à plusieurs facteurs, notamment les changements climatiques. En revanche, au nord de leur aire de répartition, notamment en Gaspésie (Québec) et à Terre-Neuve-et-Labrador, une augmentation ou du moins une stabilité des effectifs est observée, contrastant avec la situation observée à Saint-Pierre-et-Miquelon où les populations d'eiders semblent stagner depuis quatre ans... Concrètement, pour chaque ticket de jeu acheté, une fraction est reversée à l'OFB pour financer des projets sélectionnés de restauration de la biodiversité. Depuis son lancement en 2023, la Mission Nature a déjà soutenu 43 projets variés, avec un accent particulier cette année sur les écosystèmes côtiers. En 2025, marquée comme « l'année de la Mer »,

Concrètement, pour chaque ticket de jeu acheté, une fraction est reversée à l'OFB pour financer des projets sélectionnés de restauration de la biodiversité. Depuis son lancement en 2023, la Mission Nature a déjà soutenu 43 projets variés, avec un accent particulier cette année sur les écosystèmes côtiers. En 2025, marquée comme « l'année de la Mer »,  cette édition se concentre sur la restauration de la faune et la flore associées aux littoraux, en anticipation de la 3e Conférence des Nations unies sur l'Océan prévue à Nice en juin. L'offre de jeux comprend deux volets principaux : un jeu de grattage vendu à 3 €, dont 0,43 € est alloué à l'OFB, offrant une chance sur 3,51 de gagner jusqu'à 30 000 euros. Le dispositif Loto, quant à lui, propose une grille à 2,20 €, dont 0,54 € est reversé à l'OFB, avec un jackpot minimum de 10 millions d'€ attribué au tirage du 24 mai prochain. Une option de jeu supplémentaire permet de doubler les gains pour un coût additionnel de 0,80 €. Vous pouvez donc jouer, en notant cependant les risques associés au jeu, malgré l'objectif philanthropique de cette campagne...

cette édition se concentre sur la restauration de la faune et la flore associées aux littoraux, en anticipation de la 3e Conférence des Nations unies sur l'Océan prévue à Nice en juin. L'offre de jeux comprend deux volets principaux : un jeu de grattage vendu à 3 €, dont 0,43 € est alloué à l'OFB, offrant une chance sur 3,51 de gagner jusqu'à 30 000 euros. Le dispositif Loto, quant à lui, propose une grille à 2,20 €, dont 0,54 € est reversé à l'OFB, avec un jackpot minimum de 10 millions d'€ attribué au tirage du 24 mai prochain. Une option de jeu supplémentaire permet de doubler les gains pour un coût additionnel de 0,80 €. Vous pouvez donc jouer, en notant cependant les risques associés au jeu, malgré l'objectif philanthropique de cette campagne... Plus fort encore, ils peuvent transformer ces cellules en spermatozoïdes et ovules pour faire de la fécondation in vitro. De la magie version laboratoire, sans avoir besoin de capturer ou de stresser nos amis poilus. Il est vrai que, chaque année, de plus en plus d’espèces animales tirent leur révérence sans laisser d’adresse. Face à cette catastrophe écologique, ce projet révolutionnaire est mené par le professeur Suzannah Williams de l'Université d’Oxford, le docteur Ashlee Hutchinson de Revive & Restore, et le docteur Rhiannon Bolton du Chester Zoo, sans oublier l’expertise précieuse de Paul De Ornellas du WWF UK. Les travaux ont permis d’isoler des cellules vivantes à partir des déjections de souris et d’éléphants. Évidemment, tout n’est pas tout rose dans ce royaume parfumé. D’abord, manipuler des tonnes de crottes demande une organisation digne d’un grand chef d’orchestre (et une tolérance olfactive d’élite). Ensuite, il faut éliminer toutes les bactéries indésirables pour ne garder que les cellules précieuses, ce qui relève de l'exploit. Enfin, la reproduction de nombreuses espèces reste encore un grand mystère biologique. Mais, même si le chemin est semé d’embûches et de flaques douteuses, l’espoir est bien là. Les recherches s'attaquent d'abord aux espèces les mieux connues pour perfectionner les techniques, avant d’élargir le programme à d’autres animaux en danger. « The Poo Zoo » prouve que, même dans les recoins les plus inattendus de la nature, il y a de l’espoir. Et tant pis si, pour sauver le monde, il faut mettre les mains là où on ne l’aurait jamais imaginé...

Plus fort encore, ils peuvent transformer ces cellules en spermatozoïdes et ovules pour faire de la fécondation in vitro. De la magie version laboratoire, sans avoir besoin de capturer ou de stresser nos amis poilus. Il est vrai que, chaque année, de plus en plus d’espèces animales tirent leur révérence sans laisser d’adresse. Face à cette catastrophe écologique, ce projet révolutionnaire est mené par le professeur Suzannah Williams de l'Université d’Oxford, le docteur Ashlee Hutchinson de Revive & Restore, et le docteur Rhiannon Bolton du Chester Zoo, sans oublier l’expertise précieuse de Paul De Ornellas du WWF UK. Les travaux ont permis d’isoler des cellules vivantes à partir des déjections de souris et d’éléphants. Évidemment, tout n’est pas tout rose dans ce royaume parfumé. D’abord, manipuler des tonnes de crottes demande une organisation digne d’un grand chef d’orchestre (et une tolérance olfactive d’élite). Ensuite, il faut éliminer toutes les bactéries indésirables pour ne garder que les cellules précieuses, ce qui relève de l'exploit. Enfin, la reproduction de nombreuses espèces reste encore un grand mystère biologique. Mais, même si le chemin est semé d’embûches et de flaques douteuses, l’espoir est bien là. Les recherches s'attaquent d'abord aux espèces les mieux connues pour perfectionner les techniques, avant d’élargir le programme à d’autres animaux en danger. « The Poo Zoo » prouve que, même dans les recoins les plus inattendus de la nature, il y a de l’espoir. Et tant pis si, pour sauver le monde, il faut mettre les mains là où on ne l’aurait jamais imaginé... Cette assemblée générale a marqué un moment fort dans le dialogue international sur la chasse, la conservation et la diplomatie environnementale devant les délégations de plus de 80 pays, comprenant des chefs de gouvernement, des experts en conservation, des jeunes leaders, des journalistes et des défenseurs de la nature. Sous le thème « Médiation dans la chasse et la conservation », l'assemblée a exploré divers aspects de la relation entre la chasse durable, la gestion des terres et la biodiversité.

Cette assemblée générale a marqué un moment fort dans le dialogue international sur la chasse, la conservation et la diplomatie environnementale devant les délégations de plus de 80 pays, comprenant des chefs de gouvernement, des experts en conservation, des jeunes leaders, des journalistes et des défenseurs de la nature. Sous le thème « Médiation dans la chasse et la conservation », l'assemblée a exploré divers aspects de la relation entre la chasse durable, la gestion des terres et la biodiversité.  La première journée a été marquée par des discussions approfondies sur le rôle des chasseurs en tant que médiateurs de la conservation, mettant en lumière leur capacité à résoudre les conflits et à promouvoir la diplomatie environnementale. Les intervenants de haut niveau, incluant des représentants de la Conférence de Munich sur la sécurité, et de l'Organisation européenne des propriétaires fonciers, ont souligné l'importance de l'engagement des parties prenantes pour assurer un équilibre durable entre l'utilisation des terres et la préservation des écosystèmes. La deuxième journée s’est concentrée sur la fauconnerie, un patrimoine culturel immatériel inscrit par l'UNESCO. Cette journée a offert une exploration profonde de l'importance de la fauconnerie, réunissant des experts et des praticiens venus d'Europe, d'Afrique, des Amériques et d'Asie pour discuter de son impact sur la conservation et la biodiversité moderne. Les sessions ont également exploré les aspects vétérinaires et la sauvegarde du patrimoine associés à cet art ancestral...

La première journée a été marquée par des discussions approfondies sur le rôle des chasseurs en tant que médiateurs de la conservation, mettant en lumière leur capacité à résoudre les conflits et à promouvoir la diplomatie environnementale. Les intervenants de haut niveau, incluant des représentants de la Conférence de Munich sur la sécurité, et de l'Organisation européenne des propriétaires fonciers, ont souligné l'importance de l'engagement des parties prenantes pour assurer un équilibre durable entre l'utilisation des terres et la préservation des écosystèmes. La deuxième journée s’est concentrée sur la fauconnerie, un patrimoine culturel immatériel inscrit par l'UNESCO. Cette journée a offert une exploration profonde de l'importance de la fauconnerie, réunissant des experts et des praticiens venus d'Europe, d'Afrique, des Amériques et d'Asie pour discuter de son impact sur la conservation et la biodiversité moderne. Les sessions ont également exploré les aspects vétérinaires et la sauvegarde du patrimoine associés à cet art ancestral...