La Commission européenne a approuvé, le 15 avril dernier, la dernière révision du plan stratégique national (PSN) français pour la Politique Agricole Commune (PAC) 2023-2027, soumise par la France en novembre 2024. Cette version révisée, baptisée « PSN 5.0 », marque la cinquième adaptation depuis son approbation initiale en août 2022.  Cette révision vise principalement à simplifier les règles administratives pour les agriculteurs, renforcer la protection des zones humides et tourbières, et revaloriser divers dispositifs de soutien. Le processus de révision a inclus des consultations approfondies avec les régions et les parties prenantes, culminant avec l'approbation après une série d'échanges techniques et de réunions, y compris celle du Comité National de suivi du PSN en octobre 2024. Les modifications intégrées dans cette révision s'alignent sur les nouvelles flexibilités introduites au niveau européen au printemps 2024, visant à simplifier et clarifier les critères d'éligibilité et les modalités de financement. Les ajustements clés du PSN 5.0 comprennent :

Cette révision vise principalement à simplifier les règles administratives pour les agriculteurs, renforcer la protection des zones humides et tourbières, et revaloriser divers dispositifs de soutien. Le processus de révision a inclus des consultations approfondies avec les régions et les parties prenantes, culminant avec l'approbation après une série d'échanges techniques et de réunions, y compris celle du Comité National de suivi du PSN en octobre 2024. Les modifications intégrées dans cette révision s'alignent sur les nouvelles flexibilités introduites au niveau européen au printemps 2024, visant à simplifier et clarifier les critères d'éligibilité et les modalités de financement. Les ajustements clés du PSN 5.0 comprennent :

- la simplification administrative pour les agriculteurs : des mesures telles que l'activation du critère de diversification en remplacement de la rotation des cultures sur la BCAE 7, et l'adaptation locale de la période d'interdiction de taille des haies sur la BCAE 8, visent à réduire la charge administrative et à mieux répondre aux réalités locales.

- la protection des zones humides et tourbières : la mise en œuvre des règles de la BCAE 2 à partir de la campagne 2025, avec un zonage consultable sur Telepac, est destinée à préserver ces écosystèmes essentiels pour la biodiversité et le stockage du carbone, tout en permettant une activité agricole durable.

- la revalorisation des aides : pour encourager des pratiques agricoles durables, le bonus haies est revalorisé à 20 €/ha dès 2025, augmentant ainsi son attractivité pour la gestion écologique des haies. De plus, l'aide couplée à la pomme de terre féculière est également augmentée pour soutenir cette filière spécifique.

Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a salué cette révision comme le résultat d'un dialogue constructif avec les parties prenantes françaises et la Commission européenne.

Après avoir nié les accusations, ils ont finalement été reconnus coupables et condamnés. Les faits remontent à novembre 2022 lorsque la gendarmerie de Guingamp et l'OFB ont lancé une enquête suite à une dénonciation. Lors du procès, et bien que les accusés aient initialement contesté les accusations portées contre eux, les preuves présentées par les enquêteurs ont abouti à leur condamnation. Les amendes infligées, qui s'élèvent à 2 000 €, visent à dissuader ce type d'activités illégales et à promouvoir le respect des règles de protection de l'environnement et de la faune sauvage.

Après avoir nié les accusations, ils ont finalement été reconnus coupables et condamnés. Les faits remontent à novembre 2022 lorsque la gendarmerie de Guingamp et l'OFB ont lancé une enquête suite à une dénonciation. Lors du procès, et bien que les accusés aient initialement contesté les accusations portées contre eux, les preuves présentées par les enquêteurs ont abouti à leur condamnation. Les amendes infligées, qui s'élèvent à 2 000 €, visent à dissuader ce type d'activités illégales et à promouvoir le respect des règles de protection de l'environnement et de la faune sauvage. Quatre autres animaux manquent également à l’appel. Il s’agissait de la quatrième attaque que subit cet éleveur en un an. Face à cette situation, il a exposé les carcasses devant sa propriété, accompagnées d’un message ironique : « Vive les loups, merci d’avoir commis ces crimes au cœur de notre village ». Selon Michel Sanjuan, vice-président de la FDC, les traces sur les cadavres suggèrent qu’une meute serait à l’origine de l’attaque. Il s’agit du quatrième loup abattu dans le département depuis le début de l’année.

Quatre autres animaux manquent également à l’appel. Il s’agissait de la quatrième attaque que subit cet éleveur en un an. Face à cette situation, il a exposé les carcasses devant sa propriété, accompagnées d’un message ironique : « Vive les loups, merci d’avoir commis ces crimes au cœur de notre village ». Selon Michel Sanjuan, vice-président de la FDC, les traces sur les cadavres suggèrent qu’une meute serait à l’origine de l’attaque. Il s’agit du quatrième loup abattu dans le département depuis le début de l’année. Mais, malgré ces événements, le préfet a demandé l’annulation de l’arrêté municipal. Saisi, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’arrêté en décembre 2023, puis l’a définitivement annulé le 29 avril 2025, la justice ayant estimé que la cohabitation entre chasseurs et promeneurs ne justifiait pas une interdiction générale, d’autant que l’ACCA locale avait déjà sanctionné des chasseurs fautifs. Le tribunal a également précisé que le bois faisait toujours partie de l’ACCA, en raison du rejet implicite de la demande de retrait restée sans réponse de la Fédération. Le maire conteste ce point, affirmant qu’une délibération du conseil municipal avait bien été transmise à la fédération par courrier recommandé. Jean-Bernard Portet, président de la FDC a salué une décision de bon sens et assuré qu’une solution de compromis serait proposée en juin prochain. De son côté, le maire envisage de faire appel de la décision dans les deux mois.

Mais, malgré ces événements, le préfet a demandé l’annulation de l’arrêté municipal. Saisi, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’arrêté en décembre 2023, puis l’a définitivement annulé le 29 avril 2025, la justice ayant estimé que la cohabitation entre chasseurs et promeneurs ne justifiait pas une interdiction générale, d’autant que l’ACCA locale avait déjà sanctionné des chasseurs fautifs. Le tribunal a également précisé que le bois faisait toujours partie de l’ACCA, en raison du rejet implicite de la demande de retrait restée sans réponse de la Fédération. Le maire conteste ce point, affirmant qu’une délibération du conseil municipal avait bien été transmise à la fédération par courrier recommandé. Jean-Bernard Portet, président de la FDC a salué une décision de bon sens et assuré qu’une solution de compromis serait proposée en juin prochain. De son côté, le maire envisage de faire appel de la décision dans les deux mois.  ise de Verney-Carron, actuellement en redressement judiciaire. Fondé en 1830 à Saint-Étienne, Verney-Carron traverse une période critique, et plusieurs candidats sont sur les rangs.

ise de Verney-Carron, actuellement en redressement judiciaire. Fondé en 1830 à Saint-Étienne, Verney-Carron traverse une période critique, et plusieurs candidats sont sur les rangs.  D’un côté, FN Browning, qui a déjà fait acte de candidature. De l’autre côté, cette offre conjointe entre Rivolier et RSBC, qui se distingue par sa dimension à la fois locale et européenne. Rivolier, fort de ses racines et d’une solide expertise dans les marchés civils et institutionnels, entend préserver le savoir-faire industriel local. RSBC, groupe d’investissement familial dirigé par Robert Schönfeld, possède un portefeuille diversifié (immobilier, agriculture, industrie) et affirme sa volonté de s’implanter durablement dans le secteur de l’armement à travers cette alliance stratégique.

D’un côté, FN Browning, qui a déjà fait acte de candidature. De l’autre côté, cette offre conjointe entre Rivolier et RSBC, qui se distingue par sa dimension à la fois locale et européenne. Rivolier, fort de ses racines et d’une solide expertise dans les marchés civils et institutionnels, entend préserver le savoir-faire industriel local. RSBC, groupe d’investissement familial dirigé par Robert Schönfeld, possède un portefeuille diversifié (immobilier, agriculture, industrie) et affirme sa volonté de s’implanter durablement dans le secteur de l’armement à travers cette alliance stratégique. Après plusieurs années à la tête de la FITF, Antoine de La Rochefoucauld a été chaleureusement applaudi pour son engagement et sa vision moderne de la pratique. Sous son impulsion, la FITF a connu une dynamique nouvelle : développement de la formation, ouverture à l’international, renforcement des liens avec les jeunes sonneurs.

Après plusieurs années à la tête de la FITF, Antoine de La Rochefoucauld a été chaleureusement applaudi pour son engagement et sa vision moderne de la pratique. Sous son impulsion, la FITF a connu une dynamique nouvelle : développement de la formation, ouverture à l’international, renforcement des liens avec les jeunes sonneurs.  Fin connaisseur de l’histoire de la trompe et fin diplomate, Antoine de La Rochefoucauld a su donner à la FITF un nouvel élan, conciliant excellence musicale et esprit fédérateur. C’est désormais Xavier Bretaud qui prend le relais à la présidence. Membre actif de la FITF depuis de nombreuses années, Xavier Bretaud est reconnu pour son parcours de sonneur chevronné, son implication dans la formation et son sens de l’organisation. Ancien directeur de concours, juge et responsable régional, il a su, au fil des années, gagner la confiance par son écoute, sa rigueur et sa passion communicative. Les attentes sont grandes, mais les espoirs le sont tout autant. Fort de l’héritage légué par son prédécesseur, Xavier Bretaud a exprimé sa volonté de poursuivre les projets engagés tout en adaptant la Fédération aux enjeux contemporains. La FITF ouvre donc une nouvelle page de son histoire, entre fidélité aux racines et modernité, dans une continuité qui promet de belles perspectives.

Fin connaisseur de l’histoire de la trompe et fin diplomate, Antoine de La Rochefoucauld a su donner à la FITF un nouvel élan, conciliant excellence musicale et esprit fédérateur. C’est désormais Xavier Bretaud qui prend le relais à la présidence. Membre actif de la FITF depuis de nombreuses années, Xavier Bretaud est reconnu pour son parcours de sonneur chevronné, son implication dans la formation et son sens de l’organisation. Ancien directeur de concours, juge et responsable régional, il a su, au fil des années, gagner la confiance par son écoute, sa rigueur et sa passion communicative. Les attentes sont grandes, mais les espoirs le sont tout autant. Fort de l’héritage légué par son prédécesseur, Xavier Bretaud a exprimé sa volonté de poursuivre les projets engagés tout en adaptant la Fédération aux enjeux contemporains. La FITF ouvre donc une nouvelle page de son histoire, entre fidélité aux racines et modernité, dans une continuité qui promet de belles perspectives. Développé par l'Unité mixte de recherche Science Action Développement - Activités Produits Territoires (SADAPT), « Phytos-Explorer » représente une avancée significative dans l'analyse et la gestion des données liées à l'utilisation des produits phytosanitaires. Ce concept tire sa puissance de son approche méthodologique robuste, combinant plusieurs sources de données essentielles. À la base de son fonctionnement se trouvent les données de ventes provenant de la Banque nationale des ventes de produits phytosanitaires (BNV-D), les informations sur l'occupation du sol (à la fois agricole et non agricole), ainsi que les détails sur les usages homologués des produits phytosanitaires. En outre, il intègre des données sur les pratiques agricoles biologiques, offrant ainsi une vue panoramique et détaillée de l'utilisation des produits chimiques sur le terrain. L'une des caractéristiques distinctives de « Phytos-Explorer » est sa capacité à désagréger les données jusqu'au niveau le plus fin, celui de la parcelle agricole. En combinant ces données avec l'expertise locale et les observations de terrain, l'outil affine ses estimations, assurant ainsi une interprétation plus précise des pratiques phytosanitaires. Lors de ce webinaire qui sera animé par Marco Carozzi, chargé de recherche à l'Inrae, seront abordés les principes fondamentaux de fonctionnement de « Phytos-Explorer », ainsi que les applications concrètes pour les structures engagées dans la préservation de la qualité de l'eau et l'animation agricole.

Développé par l'Unité mixte de recherche Science Action Développement - Activités Produits Territoires (SADAPT), « Phytos-Explorer » représente une avancée significative dans l'analyse et la gestion des données liées à l'utilisation des produits phytosanitaires. Ce concept tire sa puissance de son approche méthodologique robuste, combinant plusieurs sources de données essentielles. À la base de son fonctionnement se trouvent les données de ventes provenant de la Banque nationale des ventes de produits phytosanitaires (BNV-D), les informations sur l'occupation du sol (à la fois agricole et non agricole), ainsi que les détails sur les usages homologués des produits phytosanitaires. En outre, il intègre des données sur les pratiques agricoles biologiques, offrant ainsi une vue panoramique et détaillée de l'utilisation des produits chimiques sur le terrain. L'une des caractéristiques distinctives de « Phytos-Explorer » est sa capacité à désagréger les données jusqu'au niveau le plus fin, celui de la parcelle agricole. En combinant ces données avec l'expertise locale et les observations de terrain, l'outil affine ses estimations, assurant ainsi une interprétation plus précise des pratiques phytosanitaires. Lors de ce webinaire qui sera animé par Marco Carozzi, chargé de recherche à l'Inrae, seront abordés les principes fondamentaux de fonctionnement de « Phytos-Explorer », ainsi que les applications concrètes pour les structures engagées dans la préservation de la qualité de l'eau et l'animation agricole.  La directrice de recherche au CNRS, Cathy Clerbaux, souligne que, malgré leur fréquence quotidienne, ces incendies passent souvent inaperçus par rapport aux événements médiatisés comme ceux de Californie. Pourtant, ils émettent des quantités significatives de CO2, contribuant ainsi au réchauffement climatique et réduisant les puits de carbone essentiels des forêts détruites. Cette pratique agricole traditionnelle devient de plus en plus problématique avec la déforestation croissante pour l'expansion des cultures. Un autre aspect alarmant est la pollution atmosphérique générée par ces incendies. La fumée contient un mélange toxique de gaz et de particules fines, rendant l'air respirable dangereux pour la santé. Cathy Clerbaux souligne que ces fumées peuvent contenir jusqu'à trente substances différentes, dont le monoxyde de carbone et des particules de suie nocives pour les poumons. En moyenne, l'Afrique est exposée à ces particules nocives pendant 32 jours par an, comparé à seulement un jour en Europe, mettant en danger la santé des populations même à des milliers de kilomètres des points d'origine.

La directrice de recherche au CNRS, Cathy Clerbaux, souligne que, malgré leur fréquence quotidienne, ces incendies passent souvent inaperçus par rapport aux événements médiatisés comme ceux de Californie. Pourtant, ils émettent des quantités significatives de CO2, contribuant ainsi au réchauffement climatique et réduisant les puits de carbone essentiels des forêts détruites. Cette pratique agricole traditionnelle devient de plus en plus problématique avec la déforestation croissante pour l'expansion des cultures. Un autre aspect alarmant est la pollution atmosphérique générée par ces incendies. La fumée contient un mélange toxique de gaz et de particules fines, rendant l'air respirable dangereux pour la santé. Cathy Clerbaux souligne que ces fumées peuvent contenir jusqu'à trente substances différentes, dont le monoxyde de carbone et des particules de suie nocives pour les poumons. En moyenne, l'Afrique est exposée à ces particules nocives pendant 32 jours par an, comparé à seulement un jour en Europe, mettant en danger la santé des populations même à des milliers de kilomètres des points d'origine. Cependant, le procès a pris une tournure inattendue : un vice de procédure lié à l'utilisation de pièges photographiques a conduit à l'acquittement complet des six accusés poursuivis pour braconnage. Le Tribunal correctionnel de Châteauroux devait statuer sur l'une des premières affaires traitées par le tout nouveau pôle régional environnemental. Les prévenus étaient accusés de chasse illégale nocturne depuis des véhicules, parfois en percutant délibérément des animaux sauvages. Pourtant, l'attention s'est soudainement portée sur la validité des méthodes d'enquête utilisées. La défense a argumenté vigoureusement que les caméras de surveillance, utilisées par les agents de l'OFB pour identifier les suspects, avaient été installées sans l'autorisation formelle d'un magistrat. Cet argument a été crucial : selon la défense, cette pratique violait le droit à la vie privée, tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Malgré les efforts du Parquet, qui faisait valoir une autorisation verbale accordée lors de la procédure, le tribunal a tranché en faveur de la défense. Toutes les preuves obtenues à partir des pièges photos ont été jugées irrecevables. Et puisque ces images avaient été à la base des interpellations et des perquisitions, l'intégralité du dossier s'est effondrée. Les six hommes ont été relaxés, mais le Parquet envisage de faire appel...

Cependant, le procès a pris une tournure inattendue : un vice de procédure lié à l'utilisation de pièges photographiques a conduit à l'acquittement complet des six accusés poursuivis pour braconnage. Le Tribunal correctionnel de Châteauroux devait statuer sur l'une des premières affaires traitées par le tout nouveau pôle régional environnemental. Les prévenus étaient accusés de chasse illégale nocturne depuis des véhicules, parfois en percutant délibérément des animaux sauvages. Pourtant, l'attention s'est soudainement portée sur la validité des méthodes d'enquête utilisées. La défense a argumenté vigoureusement que les caméras de surveillance, utilisées par les agents de l'OFB pour identifier les suspects, avaient été installées sans l'autorisation formelle d'un magistrat. Cet argument a été crucial : selon la défense, cette pratique violait le droit à la vie privée, tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Malgré les efforts du Parquet, qui faisait valoir une autorisation verbale accordée lors de la procédure, le tribunal a tranché en faveur de la défense. Toutes les preuves obtenues à partir des pièges photos ont été jugées irrecevables. Et puisque ces images avaient été à la base des interpellations et des perquisitions, l'intégralité du dossier s'est effondrée. Les six hommes ont été relaxés, mais le Parquet envisage de faire appel... Et la tendance ne semble pas s’être inversée pour la saison 2024/2025 avec un nombre provisoire déclaré de 6 200 sangliers prélevés. Dans le même temps, le nombre de chasseurs dans le département diminue puisque 217 ont quitté les rangs depuis 2020. Une baisse qui pèse lourdement sur la capacité à réguler les populations de sangliers, en constante augmentation. Devant ce constat, Jean-Pierre Gaillard s’interroge sur la soutenabilité du modèle actuel et met en lumière une double impasse : celle d’un déséquilibre écologique difficile à gérer avec des moyens humains décroissants, et celle d’un système économique qui surcharge les chasseurs sans responsabiliser les autres parties concernées, notamment les anti-chasse.

Et la tendance ne semble pas s’être inversée pour la saison 2024/2025 avec un nombre provisoire déclaré de 6 200 sangliers prélevés. Dans le même temps, le nombre de chasseurs dans le département diminue puisque 217 ont quitté les rangs depuis 2020. Une baisse qui pèse lourdement sur la capacité à réguler les populations de sangliers, en constante augmentation. Devant ce constat, Jean-Pierre Gaillard s’interroge sur la soutenabilité du modèle actuel et met en lumière une double impasse : celle d’un déséquilibre écologique difficile à gérer avec des moyens humains décroissants, et celle d’un système économique qui surcharge les chasseurs sans responsabiliser les autres parties concernées, notamment les anti-chasse.  Jean-Luc Fernandez, président de la FDC, a vigoureusement dénoncé les associations environnementales, accusant leur utilisation abusive des tribunaux pour contester les pratiques de chasse traditionnelles. Il critique leur dépendance aux subventions publiques malgré leur manque de compétence dans les domaines de gestion de la faune. Cette critique a été accueillie avec ironie par les élus présents, la présidente Téqui soulignant sarcastiquement la difficulté de leur ôter quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu... Les politiciens locaux, dont le conseiller régional Kamel Chibli et les parlementaires ariégeois, ont, quant à eux, salué le rôle des chasseurs dans la conservation de la biodiversité. Quant à Catherine Lupion, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Girons, elle a tenté de calmer le jeu en rappelant l'importance de préserver les espèces et la biodiversité, tout en promouvant une chasse durable et équilibrée...

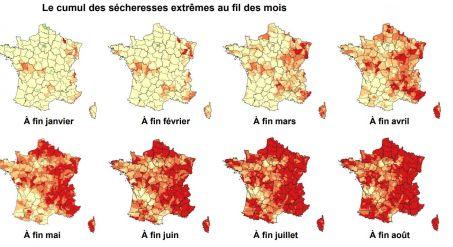

Jean-Luc Fernandez, président de la FDC, a vigoureusement dénoncé les associations environnementales, accusant leur utilisation abusive des tribunaux pour contester les pratiques de chasse traditionnelles. Il critique leur dépendance aux subventions publiques malgré leur manque de compétence dans les domaines de gestion de la faune. Cette critique a été accueillie avec ironie par les élus présents, la présidente Téqui soulignant sarcastiquement la difficulté de leur ôter quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu... Les politiciens locaux, dont le conseiller régional Kamel Chibli et les parlementaires ariégeois, ont, quant à eux, salué le rôle des chasseurs dans la conservation de la biodiversité. Quant à Catherine Lupion, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Girons, elle a tenté de calmer le jeu en rappelant l'importance de préserver les espèces et la biodiversité, tout en promouvant une chasse durable et équilibrée... Une part significative de ces coûts, plus des deux tiers, est attribuée à la fragilisation des bâtiments due au phénomène de retrait-gonflement d'argile. Le troisième tiers concerne les pertes massives dans le secteur agricole, exacerbant les pressions économiques sur les agriculteurs déjà vulnérables.

Une part significative de ces coûts, plus des deux tiers, est attribuée à la fragilisation des bâtiments due au phénomène de retrait-gonflement d'argile. Le troisième tiers concerne les pertes massives dans le secteur agricole, exacerbant les pressions économiques sur les agriculteurs déjà vulnérables.  Les restrictions sévères sur l'eau potable, nécessaires pour faire face à la pénurie induite par la sécheresse, ont imposé des charges supplémentaires aux municipalités et aux régions, augmentant les coûts de gestion des ressources en eau, et affectant la vie quotidienne des citoyens. Les incendies de forêt, alimentés par des conditions météorologiques extrêmes et des périodes prolongées de sécheresse, ont également joué un rôle dévastateur, non seulement en termes de destruction environnementale, mais aussi en termes de coûts de lutte contre les incendies et de réhabilitation des zones touchées. Le secteur de l'énergie a également subi des impacts significatifs, illustrés par une augmentation du recours aux centrales thermiques au détriment des sources d'énergie renouvelables comme l'hydroélectricité. Cette transition forcée a non seulement alourdi les factures énergétiques mais a également accru l'empreinte carbone du pays, contribuant ainsi aux coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux implications pour la politique climatique de la France. Il faut aussi noter que le chiffre de 5,6 milliards d'euros est probablement une sous-estimation, car il exclut certains impacts directs sur des secteurs clés comme l'industrie et le tourisme, ainsi que les conséquences à long terme sur la biodiversité et l'emploi.

Les restrictions sévères sur l'eau potable, nécessaires pour faire face à la pénurie induite par la sécheresse, ont imposé des charges supplémentaires aux municipalités et aux régions, augmentant les coûts de gestion des ressources en eau, et affectant la vie quotidienne des citoyens. Les incendies de forêt, alimentés par des conditions météorologiques extrêmes et des périodes prolongées de sécheresse, ont également joué un rôle dévastateur, non seulement en termes de destruction environnementale, mais aussi en termes de coûts de lutte contre les incendies et de réhabilitation des zones touchées. Le secteur de l'énergie a également subi des impacts significatifs, illustrés par une augmentation du recours aux centrales thermiques au détriment des sources d'énergie renouvelables comme l'hydroélectricité. Cette transition forcée a non seulement alourdi les factures énergétiques mais a également accru l'empreinte carbone du pays, contribuant ainsi aux coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux implications pour la politique climatique de la France. Il faut aussi noter que le chiffre de 5,6 milliards d'euros est probablement une sous-estimation, car il exclut certains impacts directs sur des secteurs clés comme l'industrie et le tourisme, ainsi que les conséquences à long terme sur la biodiversité et l'emploi. - avoir l'autorisation du propriétaire : en forêt publique, comme en forêt privée, la cueillette doit être autorisée par le propriétaire forestier. Autrement, elle est interdite. Dans les forêts publiques gérées par l'ONF la cueillette à « caractère familial » est toutefois tolérée, sauf s'il existe un risque de disparition d'espèce. Dans ce cas, un arrêté préfectoral ou communal peut l'interdire ;

- avoir l'autorisation du propriétaire : en forêt publique, comme en forêt privée, la cueillette doit être autorisée par le propriétaire forestier. Autrement, elle est interdite. Dans les forêts publiques gérées par l'ONF la cueillette à « caractère familial » est toutefois tolérée, sauf s'il existe un risque de disparition d'espèce. Dans ce cas, un arrêté préfectoral ou communal peut l'interdire ; Le paysage est souvent perçu, à tort, comme une simple carte postale, alors qu'il est en réalité un catalyseur essentiel pour mobiliser une diversité d'acteurs autour des enjeux écologiques. Il joue un rôle central dans l'intégration des trames écologiques, facilitant la co-construction de visions partagées, et l'alignement des actions locales avec les objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité. Grâce à des outils comme les observatoires photographiques du paysage et les plans de paysage, les démarches paysagères permettent une approche holistique et transversale des défis environnementaux. La Trame verte et bleue, instaurée par la loi Grenelle 2, de 2010, constitue un cadre essentiel pour l'aménagement du territoire en France. Elle engage l'État, les collectivités territoriales et une multitude de parties prenantes dans la protection et la restauration des corridors écologiques terrestres (vert) et aquatiques (bleu)...

Le paysage est souvent perçu, à tort, comme une simple carte postale, alors qu'il est en réalité un catalyseur essentiel pour mobiliser une diversité d'acteurs autour des enjeux écologiques. Il joue un rôle central dans l'intégration des trames écologiques, facilitant la co-construction de visions partagées, et l'alignement des actions locales avec les objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité. Grâce à des outils comme les observatoires photographiques du paysage et les plans de paysage, les démarches paysagères permettent une approche holistique et transversale des défis environnementaux. La Trame verte et bleue, instaurée par la loi Grenelle 2, de 2010, constitue un cadre essentiel pour l'aménagement du territoire en France. Elle engage l'État, les collectivités territoriales et une multitude de parties prenantes dans la protection et la restauration des corridors écologiques terrestres (vert) et aquatiques (bleu)... Cette recherche, initiée en 2021 et soutenue par le Service canadien de la faune, utilise des émetteurs satellitaires Argos pour suivre les déplacements des femelles adultes de cette espèce. Les résultats préliminaires ont révélé un déclin généralisé des sites de nidification dans des régions comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et le Maine, ce qui est corroboré par les observations de l'OFB. Emeline Blanc, chargée d'études avifaune à l'OFB, souligne que les sites les plus méridionaux sont de moins en moins fréquentés par les eiders, un phénomène inquiétant qui pourrait être lié à plusieurs facteurs, notamment les changements climatiques. En revanche, au nord de leur aire de répartition, notamment en Gaspésie (Québec) et à Terre-Neuve-et-Labrador, une augmentation ou du moins une stabilité des effectifs est observée, contrastant avec la situation observée à Saint-Pierre-et-Miquelon où les populations d'eiders semblent stagner depuis quatre ans...

Cette recherche, initiée en 2021 et soutenue par le Service canadien de la faune, utilise des émetteurs satellitaires Argos pour suivre les déplacements des femelles adultes de cette espèce. Les résultats préliminaires ont révélé un déclin généralisé des sites de nidification dans des régions comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et le Maine, ce qui est corroboré par les observations de l'OFB. Emeline Blanc, chargée d'études avifaune à l'OFB, souligne que les sites les plus méridionaux sont de moins en moins fréquentés par les eiders, un phénomène inquiétant qui pourrait être lié à plusieurs facteurs, notamment les changements climatiques. En revanche, au nord de leur aire de répartition, notamment en Gaspésie (Québec) et à Terre-Neuve-et-Labrador, une augmentation ou du moins une stabilité des effectifs est observée, contrastant avec la situation observée à Saint-Pierre-et-Miquelon où les populations d'eiders semblent stagner depuis quatre ans...